自然史博物館の写真展に今年も行ってきた

木々の葉っぱが赤や黄色に色づき始めたロンドン。この週末は紅葉を見に行く予定にしていたが、あいにくの雨だったので急遽予定を変更してサウスケンジントンにある自然史博物館に行ってきた。そして、去年はじめて行ってすごくよかったWildlife Photographer of the Year exhibition を見てきた。今年も期待を裏切らない素晴らしい写真ばかりだった。

前日の夜に思い立ったため、すでに午前中のチケットは完売。写真展は午後の回のチケットを購入し、午前中は常設展を見ることにした。博物館の入場予約(無料)も午前中は完売だったため10時のオープンを目指して訪れたのだが、正面入口にはすでに入場待ちの行列ができていた。雨の中、30分並んで入場。やっぱり休みの日の自然史博物館は予約しないとダメだ。(と思ったのだけど、ずっと工事していた西側の庭の工事が完了してクィーンズゲート沿いのエントランスからも入れるようになっていて、こちらからだと並ばずに入れることが後になって発覚。東側も正面も行列だったら西側に行ってみて。最初から西側を目指すならサウスケンジントン駅よりもグロスターロード駅からの方が近いかも。)

ロンドンの自然史博物館は、1881年ヴィクトリア朝時代に設立された自然科学分野専門の博物館だ。コレクションが増えすぎて手狭になった大英博物館から自然科学分野のコレクションのみを移して新設されたのがはじまりで、いわば大英博物館の別館である。ちなみに、自然科学分野が分離する前の大英博物館の展示の様子は、大英博物館の正面から入って右手にある1番の展示室に行けば、なんとなく雰囲気が分かる。

自然史博物館の建物は、1851年に開催された世界初の万博跡地に博物館の目的で建てられたものだ。クラシカルな建物だが実はそんなに古くない。ロマネスク様式の外観も立派だが、中もステンドグラスがあったり、意匠を凝らした柱やアーチがあったり、ホールの天井が植物画のパネルで埋め尽くされていたり、単に財力があるというだけでなく、啓蒙思想が強く感じられるという意味でも大英帝国の強さを実感する立派さである。

正面エントランスから入ると、まず最初に「ヒンツェホール」と呼ばれるメインホールで「ホープ」と名付けられたシロナガスクジラの骨格標本に出迎えられる。シロナガスクジラは世界最大の動物で、ホールの天井から吊るされた巨大なホープは圧巻だ。毎月1回、日曜日の早朝にこのホールでヨガのセッションが開催されており、ロンドンにいる間にホープを見上げながらヨガをしてみたいとひそかに思っている。

ホープに関しては自然史博物館のホームページに詳しく紹介されているのだが、彼女(ホープはメス)は死亡時15歳ほどと推定されており、約100年生きるシロナガスクジラにおいてはかなり若く、これでもまだ成体になりきっていないのだそう。ホープがアイルランドの東海岸に座礁したのは1891年、今から130年以上も前だ。だが、このメインホールに展示されるようになったのは2017年からでまだ日が浅い。

2017年まで約40年間ホールで博物館の顔を務めたのは、「ディッピー」こと、恐竜のディプロドクスの化石の鋳型骨格標本だ。わたしはロンドンに越してくるまでその存在を知らなかったのだが、はじめて自然史博物館を訪れたときにちょうどイギリス国内各地への巡回を終えて戻ってきたディッピーが展示されていて、その存在と人気の高さを知った。今年になってブロンズ製のディプロドクスの骨格標本が正面の庭にお目見えし、新たなディッピーが出迎えてくれることになった。

今回は末っ子が「ティラノサウルスが偽物であることを確認したい」と言うので、まずは一番人気の恐竜コーナーに行った。ここにはリアルなティラノサウルスの可動式模型があるのだが、彼女は初めて訪れたとき(当時2歳)に動くティラノサウルスが怖すぎて号泣して以来、まともに対峙できていなかった。「恐竜は絶滅したからあれは偽物に違いない」と理解できるだけの知恵がつき、恐怖心に打ち勝つ勇気が沸いたのだろう。ティラノサウルスへの恐怖心を克服できずにいることは、負けず嫌いな彼女にとってずっと不服だったのかもしれない。

「でもやっぱりちょっと怖いから抱っこして。あんまり前いかないで!」と言う4歳児、可愛すぎる。遠目に見て満足したように見えた娘であったが、しばらく進んだ先でもう一度ティラノサウルスのところまで戻りたいと言い出した。恐れを抱き近くまでいけなかったことに一抹の悔しさが残ったのだろう。こうして彼女は、ようやくティラノサウルスと満足のいく対峙ができたのだった。

ティラノサウルスと人気の双璧をなすトリケラトプスは名前のとおり3本の角が特徴で、鼻の上の角がサイに非常によく似ている。トリケラトプスとサイ、まったく異なる系統の生物(前者は恐竜で、後者は哺乳類)なのに、似た外見的特徴を持っている。似た環境に適応するために類似の特徴を進化させた結果起こるこの現象のことを「収斂進化」と呼ぶ。生物の進化は実に興味深い。全然違うかもしれないけど、遠く離れたエジプトとメキシコで同じような形のピラミッドを作ったように、人間の文明にも収斂進化に似た現象がしばしば起こるのが面白い。

恐竜コーナーの次は、かつてホープが展示されていた大型哺乳類コーナーへ。つい先日訪れたウィップスネード動物園で学んだばかりのサイの剥製があった。シロサイとクロサイが並んでいたので、見比べることができた。シロサイはやはり顎が広くて平らだった。色はむしろクロサイの方が白っぽく見えたくらいで似たような色だが、体の大きさはシロサイの方が一回りくらい大きい。野生のサイは角目当ての乱獲に遭って絶滅の危機に瀕している。パネルには「この展示の角は偽物です」と大々的に書かれていた。

お次は娘が大好きなカピバラさんにあいさつをしに小型〜中型の哺乳類コーナーへ。カピバラの斜向かいあたりにオセアニアの動物の展示があるのだが、ここに珍しいフクロオオカミ(背中に縞模様があることからタスマニアタイガーとも呼ばれる)の剥製がある。フクロオオカミは1930年代に人間の駆除により絶滅してしまった有袋類の肉食獣だ。有袋類でありながらイヌ科と類似した身体的特徴を持つことで、こちらも収斂進化の代表例としてよく知られる。レアな剥製が特別感なく普通に展示されていて、この博物館は自然科学に精通した人にとっては宝庫なんだろうと思う。

全体の20分の1くらいしか見ていないけれど、簡単に昼食を済ませてから本日のハイライトである写真展の会場へと向かう。写真展のチケットは有料で、大人£18、子ども(4〜16歳)£10.95。わたしたちはArt Fundの会員でアートパスを持っているので半額で購入できる。余談だが、アートパスは主要な展覧会のほとんどが半額になったり、入場料のかかる博物館や美術館が無料になったりするので、頻繁に訪れる人にはとってもお得だ。年会費は大人2人に子どもを追加して£100ほど。我が家の場合は半年くらいで元を取っていると思うが、そうでなくても毎回半額になったり無料になったりしてお得な気分を味わえるので会員になってよかったと思っている。

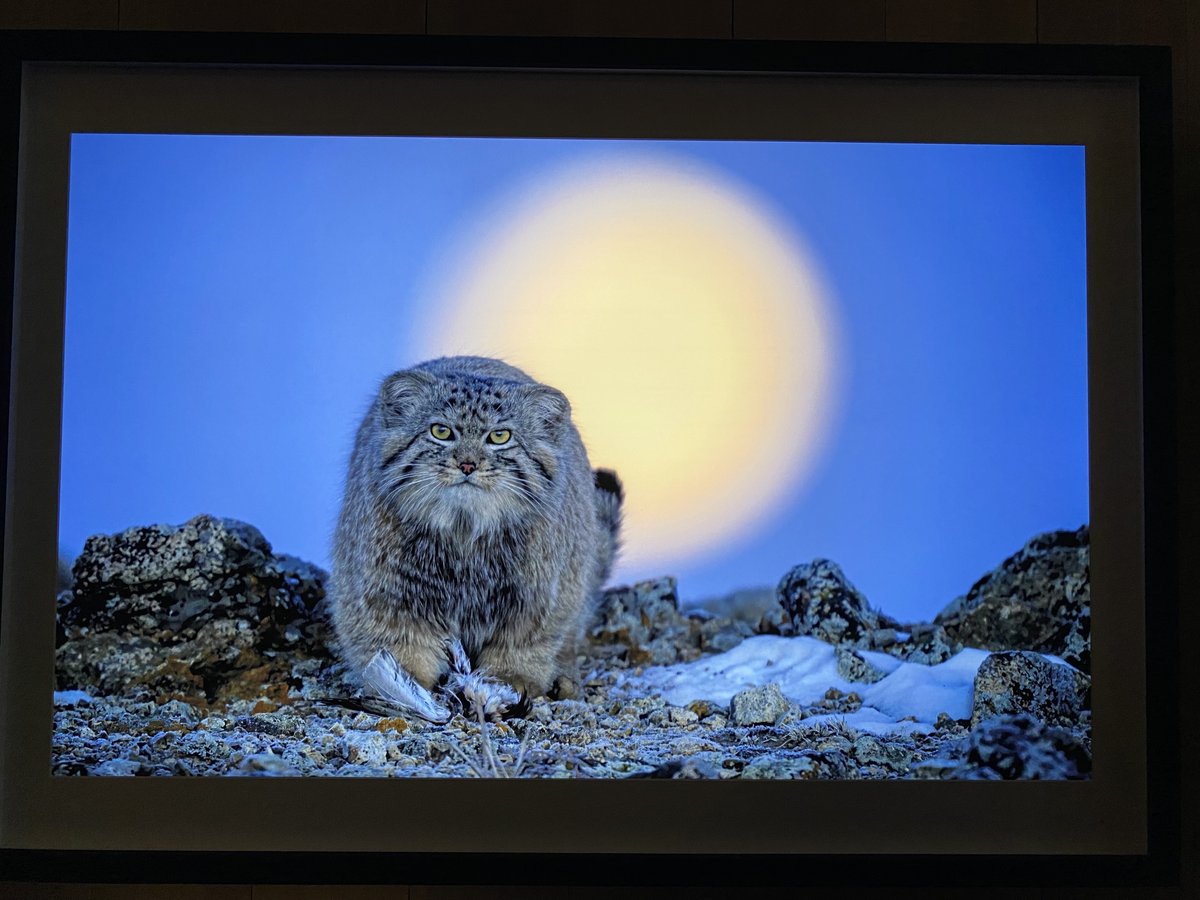

Wildlife Photographer of the Yearはロンドン自然史博物館が主催する野生生物写真家の登竜門的なコンペティション。今年は開催60年目にあたる節目の年で、117の国と地域から過去最多の59,228点の応募があったそうだ。その中の選りすぐりの写真だけを展示した写真展が10月から翌年の6月までの長い期間、ここ自然史博物館で毎年開催されるのである。

わたしたちは去年はじめて訪れたのだが、あまりにもよかったのでロンドンにいる間は毎年必ず行こうという話になった。動物の写真がメインなので子どもたちも楽しく鑑賞することができ、今年も2時間かけてじっくり見ることができた。

印象に残った作品をサラッと紹介しようと思う。

食う・食われるの無慈悲な野生動物の摂理を捉えた写真たち

野生生物の織りなす美しさがまるで絵画のような写真たち

人間の住む世界に迷い込んでしまった野生動物を写した写真たち

野生動物にとって有害な人間の営みを訴える写真たち

紹介した写真はほんの一部。来年の6月まで開催しているので、ロンドンにいる方はぜひ行ってみて!