非二元(ワンネス)と祈りは両立する

以前、「非二元と祈りは両立できるか?」を書きました。

「非二元(一元、ワンネス)」も「祈り」もどちらも興味があるけど、「非二元(一元、ワンネス)」と「対象を持つ祈り(二元)」とでは、話が矛盾してしまうのでは?両立できるのか?という問題です。

ここで、結論に触れると、矛盾を包含する二重構造に私たちは生きていると思います。一元の層と二元の層が重なっているのです。

「△△△であり、同時に〇〇〇である」などの表現を聞きますよね。

つまり、一元の層と二元の層は、構造的に同居している為、「非二元(一元の層)」と「対象を持つ祈り(二元の層)」は、矛盾なく両立できるのだと思います。

一元の層は、普遍、基盤です。それぞれの文化で、それぞれの表現をしています。

そこに重なっている二元の層は、発生、変化、消滅を繰り返します。

この構造は、よく映画のスクリーンと映像で喩えられると思います。ただ、この喩えは、「結局、二元の話なのか?」とも思えてしまいます。

スクリーンと映像とで別れているのですから。

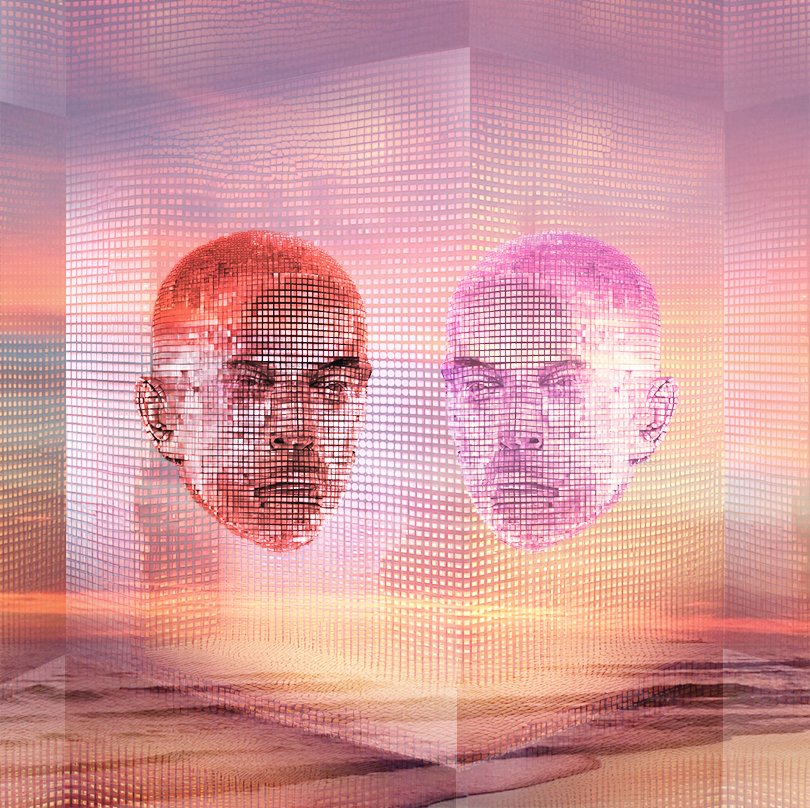

そこで、最近は、ディスプレイとそれを構成しているピクセルの喩えのほうが適切かもと思っています。

「ディスプレイでありピクセル」、「ピクセルでありディスプレイ」です。

「一元(普遍、単体)であり二元(現象、複数)」、「二元(現象、複数)であり一元(普遍、単体)」という二重構造です。

「ディスプレイとピクセル」を言い換えると、「一なる全て」です。「一つであり、潜在的可能性の全て」です。ディスプレイは、ピクセルの発光によって全ての映画作品を表現するのですから。

▼ここから脱線(飛ばしてください)▼

もし、ディスプレイとピクセルが3次元構成、つまり立体構成になったら、どのような光景が生み出されるのでしょうか?

きっと、整然と立体のピクセルが空間を埋め尽くしているのでしょう。

場合によっては、レイヤー構成でもあるかもしれません。つまり、立体ピクセル同士がぶつからずに重なっているかもしれません。

そして、映される映画の内容がどうあれ、ピクセルの発光機能自体は完璧なのでしょう。つまり、完璧に全ての潜在的可能性があるのです。

そこでのピクチャー イン ピクチャーはどいうものになるのでしょうか?

更に複数のピクチャー イン ピクチャーがある場合、何が起きるのでしょうか? 識別の為に座標を活かしたIDが付けられるでしょう。(識別の為に自我が生まれるでしょう)一つの画面の中に複数の個別の画面がある。(一つの意識の中に複数の個別の意識がある。)ベースのピクチャー画面は残るが、小窓のピクチャー画面は、一時的に仮想でつくられたものだからいつかはOFFになる。(ベースの一つの意識は残るが、その中で発生した個別の意識は終わる。でも、そもそもは一つの意識だったから、終わるというよりは一つに還る。)

ピクチャー イン ピクチャーにおいて、ベースのピクチャー画面は、どういう存在になるのでしょうか?

▲ここまで脱線▲

「ワンネス」と「対象を持つ祈り」が両立できるならば、真実はワンネスとして、そのワンネスにおいてどのように祈るのか?

「一なる全てにて、共鳴から生み出された振動が、反響を呼ぶ」という展開に託すのです。

「一なる全てにて、共鳴から生み出された振動が、反響を呼ぶ」とは、全ての潜在的可能性の源において、何かに祈りの言葉の響きが共鳴し、共鳴から振動が生み出され、その振動が二元の世界で、反響を呼ぶということです。

何かに祈りの言葉の響きが共鳴しの「何か」って何?となりますが、それはわかりません。わからなくて良いと思っています。...と言いつつも、漠然と発光していないスタンバイ状態のピクセルに共鳴するのかもと感じています…。

そして「親密な懐かしさの感覚」が、共鳴の引き金であるような感じもしています。「自分が持つ懐かしい記憶」ではなく、あくまでも感覚です。

さて、続きがあります。

三つの構成要素(最小構造)のうち、二つの要素の状態が決まれば、残り一つの要素の状態が規定されます。この「自ずと規程される」ということを祈りにおいての構築法として使います。

ある現象が、対応し合う因子(二面の因子)によって成り立つのであれば、「振動」と「その反響」を因子とし、現象を成り立たせます。

抽象的な表現ですが、「振動 Output , Action , Give」+「反響 Reaction , Smile , etc.」→「現象の成り立ち Become , Take , Get , Find」という感じです。

「ある現象の成り立ち」が、次に「振動」としても機能し、反響し「更なる現象が成り立つ」というスパイラル的展開もあることでしょう。

因みに、厳密には、「振動」「反響」「成り立ち」それそぞれに「自身の内のもの」と「自身の外のもの」があると思います。

「自身の内的なもの」と「自身の外的なもの」については、因果関係だけなのか?入れ子の構造関係もあるのか?相関関係さえもあるのか?など考察中です。

また「自身の内なる振動から、自身の外に反響する」というルートの可能性についても考察していきたいと思っています。

「人は相手の無意識に反応する」というような言葉を聞いたことがありますが、一つの例かもしれません。

もっと言えば、祈り(源での共鳴)だけで具体的アクション、OUTPUT無く、いっきに自身の「外」の反響に展開していく可能性はあるのでしょうか? これは、自覚的振動、無自覚的振動という新たな考察の切り口になるのかもしれません。

さて、振動を発生させるきっかけは、「源」での祈りの言葉の響き、余韻による共鳴です。

自身の内でも外でもない「源」が、ポイントだと思っています。

全ての土壌である「源」に遡り、「祈りの響き、余韻」で、変化の流れの始まりとなる「祈りへの共鳴」を発生させるのです。

その際、「欲しい、欲しい」とストレートに祈って、「欲しい、欲しい」と共鳴したら、欲しい欲しいという状況が強化されるであろうという懸念があります。気をつけたいところです。

祈りの言葉の響き、余韻を使うのはなぜかというと、源に至ると、もう言葉は消え、使えないからです。

言葉が消えると共に自分も消えます。しかし、祈りの言葉の響き、余韻、つまり慣性は残り、全ての潜在的可能性の源に働きかけます。

「自分、自我があるからこその祈り」なのでしょうけど、祈りや瞑想は、自我がやっても効果がないように思われます。自分の記憶を抱えながらやっても効果がないように思われます。

なぜなら、自我が残っている状態は、明らかに源に達していないからです。

自我を明け渡すことで、祈りを託すことができるのだと思います。

源は遠くありません。モードのチェンジだけです。日常の自我のモードを明け渡し、源のモードに帰るのです。そこが祈りの地です。

祈りの実践

身体から「自我を構成している力み」を解放します。わざと大きなあくびの真似をするのも良いと思います。これは、自我ベースの活動状態から不随的な方向へ促進させることを意図したものです。目を閉じます。気持ちを静めます。澄まします。

簡潔な祈りの言葉を繰り返します。それ以外の言葉は手放します。

繰り返しつつ、どんどん祈りの言葉を小さく精妙にしていきます。

ついには、祈りの言葉が途切れ、祈りの言葉の「精妙な響きの余韻」が残ります。

その「精妙な響きの余韻」が「過去も未来もない自由な今の瞬間に集中され、対象の無い澄み渡る気づきだけが在る安らぎ」として経験される「全ての潜在的可能性の源」の接点にアプローチすることで共鳴が生まれます。変化の始まりです。

ごく短い時間で、一日に何度も源に働きかけます。

現状の成り立ちがオーバーホールされ、方向性を持った再編成が始まります。

祈りから成り立ちのフロー

簡潔な祈りの言葉 → 徐々に精妙さに消えていく → 源にて → 響き、余韻(慣性)→ 全ての潜在的可能性の源の接点にて、祈りの共鳴(方向性を持った振動の芽)を誘発 → そこからの振動(方向性を持った振動の発芽)を迎え入れて、関係性を起動させるOutput , Action + 相応の反響(関係性の起動)→ 現象の因子が揃う → 現象の成り立ち(因子の状況から、自然に伴われる状況としての現象の成り立ち)

最後に

人間の想念を湧き上げるエネルギーの無尽蔵さは不思議です。既に無尽蔵のエネルギーを持っているのです。どうせならその無尽蔵のエネルギーを祈りに使ってみます。使っても減りません。資格も道具もお金も要りません。

非二元(ワンネス)と祈りは、両立すると思っています。

付録

1)

祈りの言葉は、作用を持って返ってくる「やまびこ」ようなもの

2)

三つの構成要素(最小構造)のうち、二つの要素の状態が決まれば、残り一つの要素の状態が規定されます。この「自ずと規程される」ということを祈りにおいての構築法として使います。

ある現象が、対応し合う因子(二面の因子)によって成り立つのであれば、「振動」と「その反響」を因子とし、現象を成り立たせます。

3)

因子の状況から、自然に伴われる状況としての現象の成り立ち

1)~ 3)は、これまでに書いた内容からピックアップしたポイントです。

さて、それでは、1)~3)を踏まえ、祈りの言葉を「どうぞどうぞ。ありがとう。」とした場合、どうなるでしょう?

「どうぞどうぞ。ありがとう。」が、源から返ってきます。

「どうぞどうぞ」「ありがとう」の状況が生まれます。つまり因子が生まれるのです。

「どうぞどうぞ」状況と「ありがとう」状況という因子が揃ったところで、自然に伴われる状況としての現象が成り立ちます。

「どうぞどうぞ」という気持ちと「ありがとう」の気持ちから自然に伴われる状況としての現象は、ポジティブなものとなります。

祈りは、通常の因果に「自然なおまけの成り立ち」を添えてくれるのです。