いまさらアナログ ②

銀塩一眼レフカメラ

デジカメが出てきてから、それに対比する呼称として「銀塩カメラ」と云われ出したのか、昔はそんな呼び名は知りませんでした。

自分にとって、「アナログ」の象徴としては「銀塩一眼レフカメラ」を筆頭に挙げたいと思います。

1970年代、フィルム一眼レフ全盛期、自分はまだ少年であり、それは高嶺の花でしたので、カメラ店でパンフを集めては、「今度出たペンタックス欲しいなぁ」と友人同士、語り合ってました。

やむを得ず中古のペンタックスSP(名機)と200ミリ望遠と28ミリ広角レンズを購入して「撮り鉄」をやってました。

画質から言えば、35ミリ判よりも大判のリンホフテヒニカや、ブローニー判のハッセルブラッドが良いに決まってますが、なおさら手が出ません。

でも、銀塩35ミリ一眼レフカメラは、コンパクトながら、人類が産み出した道具としては、完成されたフォルムに達していたのではないか、とも思われます。

デジタルカメラなどと比較して、写真の画質がどうのこうのは別として、ボディのずっしりとして冷たい金属的な質感や光沢、メカニカルなシャッター音やミラーの跳ねる音、フィルムを巻き上げるレバーの精密機械的な感触など…、「写真を撮る」という目的以前に、その存在自体がオトコのブツヨクをそそる物体だったのです。

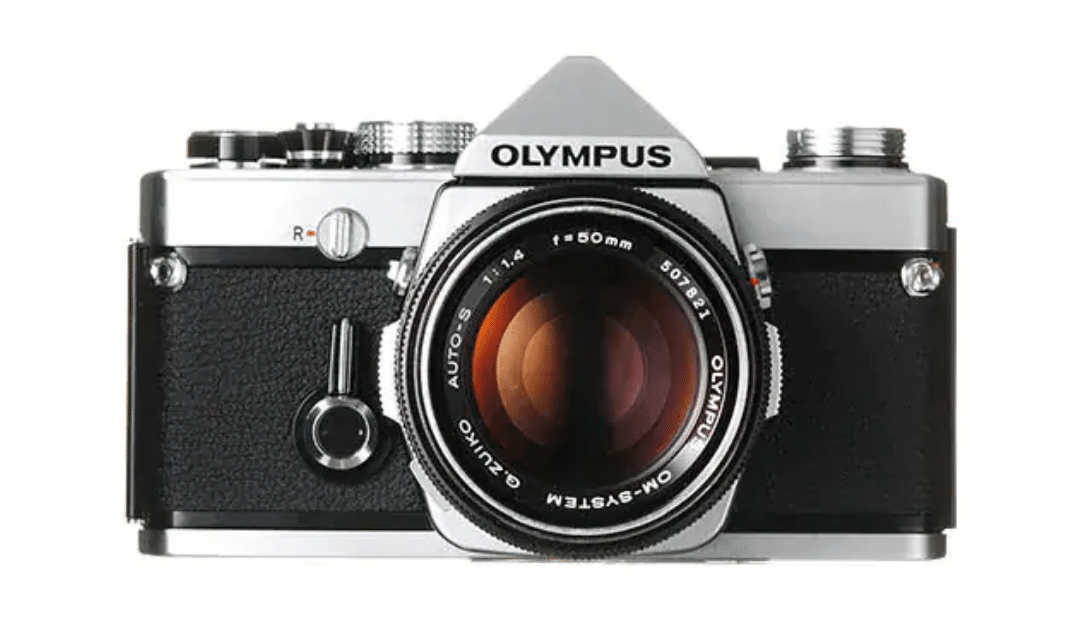

実際に使ったことはなかったのですが、銀塩一眼レフのなかでもっともデザインが洗練されていたと思われたのは、独断ですがオリンパスのOM1でした。

https://www.olympus.co.jp/technology/museum/camera/products/om/om-1/