形而上的思惟で捉える「デ・キリコ展」

東京都美術館で開催中の「デ・キリコ展」に行ってきた。

デ・キリコのことを知ったのはいつだろう?

美術には疎い私だけれど、シュルレアリスムの画家は好きだからその流れからか。

はっきりと覚えてはいないのだが、去年この大規模回顧展の開催を知って待ちに待っていた。

……割に足を運ぶのが遅くなってしまったのだが。

都美に行くのが久しぶりすぎて、

この矢印の通り横の道をまっすぐ進んで道を間違えた。

シュルレアリスムの流れ、とは書いたが、デ・キリコ(ジョルジュ・デ・キリコ)の作品群は、正確には「形而上絵画」と称された。

形而上学——哲学的、抽象的、感覚を超越したもの、物理的な現象を飛び越えた領域……。

文字にすると難しい。

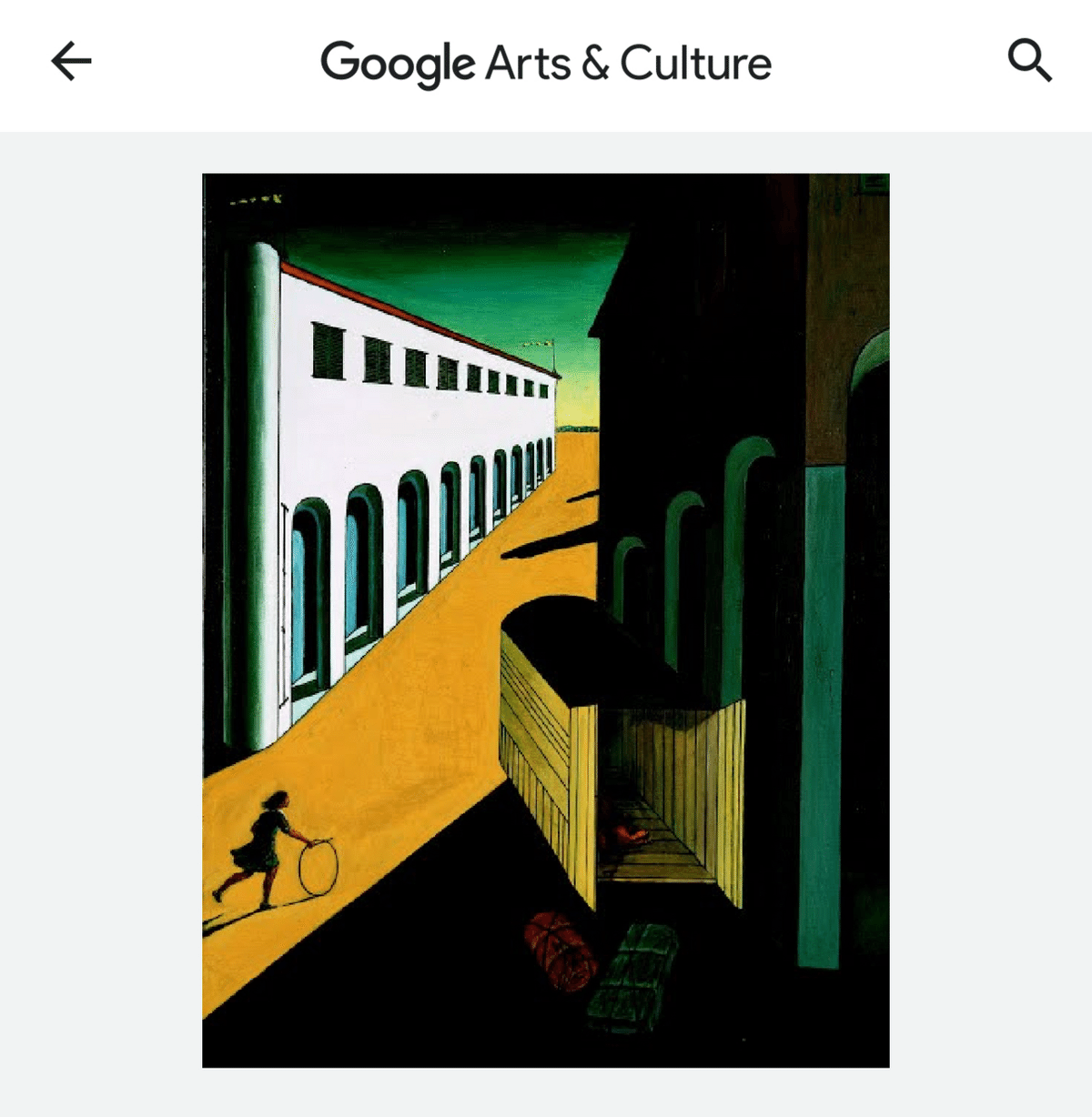

だがアニメに馴染みのある人ならば、おそらく「通りの神秘と憂愁」(1914)には覚えがあるかもしれない。

Google Arts&Cultureより引用

アニメ映画『ルパン三世 ルパンVS複製人間』(1978)の絵画を再現した城内のシーンで登場するそうだ(なお私は未見)。

或いは昨年公開されたスタジオジブリ作品『君たちはどう生きるか』でもオマージュがあった。

クライマックスで主人公・眞人たちが通る回廊は、この絵に似ている。

第一次世界大戦開始直後に描かれたこの絵についてデ・キリコは、「戦争の結果はおそらくこの絵のようになる」とコメントしたそうだ。

『君生き』もまた戦時中の話であり、回廊の先で待っている人のことを思うと、関連性は単なるオマージュに過ぎないのではないだろうか。(こちらは偶然か、“キリコさん”も出てくるしね)

展示を見てゆくと、デ・キリコの絵は非常に巧いということがわかる。

いや画家に言う言葉ではないのは重々承知なのだが、形而上絵画以外の絵の筆致も確かで、私の好きなシュルレアリスト ルネ・マグリットのベッタリとした塗りのまとまりとは違ったものが感じられた。

この衣装を纏った自画像は、近くで見れば大雑把な塗りにも見える筆が、少し離れた距離では手触りすら感じさせるような豪奢なベルベット生地に見えた。

その陰影と見える質感が美しく、周囲に人が少ないのをいいことに何度も距離を変えて見比べてしまった。

しかしデ・キリコ、形而上学絵画を10年ほど描いたあとは、また違った技法へと転換しシュルレアリストたちと決別をしたそう。

その後もかつての自分の絵画を「贋作だから撤去しろ」主張したりと、なかなかの頑固者だったとか。

とはいえその件の形而上学絵画、中年期には描き直しもしたそうで、後年の作品にももちろん存在する。

中でも私は“マヌカン(マネキン)”のモチーフが使われた作品が好きだ。

人物をマヌカンという“物体”に置き換え役柄を演じさせ、そのほかのモチーフと同等に扱っている。

右「予言者」(1914〜1915)

ちなみにこの左の絵は1950年ごろのものだが右の絵はデ・キリコ初期のもの。

この「予言者」も本人は「贋作だ!」と言ったのかもしれない。

最近の流行に「異形頭」なんてものがある。

わかりやすいものだと劇場マナーCMのキャラクター「映画泥棒」だろう。

私は元々この異形頭——人間の体に違う頭がついている者(もの?)が好きである。

クリーチャーもその部類に入るのかわからないが、映画『パンズ・ラビリンス』のペイルマン、『死霊館』シリーズのへそ曲り男、『ヘルボーイ』のクロエネン……

目が無い、口が無い、無駄に顔で語らない無口な生き物が好きなのだろう。

そのためか、マヌカンモチーフの作品の前にいると甚く落ち着いた。

道ゆく人々が皆こうだったらいいのに。

そもそも形而上学絵画やシュルレアリスムというジャンルは、前述の通り感覚を超えたとか超現実だとか言われるが、私にはあまりに当たり前の世界だ。

ルールに則り整頓された世界より、私の脳はこちらを心地よく、正しく理解する。

そうは思えない人は、逆にこのマヌカンたちを「怖い」「不快」と捉えるのかもしれないとも同時に感じた。

右「城への帰還」(1969)

今回は全面撮影禁止ということで作品の写真は撮れなかったのだが、その方が絵に集中出来てありがたいし本来の形だなぁと思った。

博物館展示や写真OKな美術展は嬉しい反面、「残そう」と意気込む人々で混雑し、せっかくの目の前の展示を見るのがおざなりになってしまうこともしばしばある。

そんなわけでポストカードでの紹介も載せたが、興味のある方はぜひ自分の目でデ・キリコの世界を堪能してほしい。

図録のデザインは二種から選べる。

デ・キリコ展は東京都美術館にて8月29日(木)まで。

(関西は神戸市立博物館にて9月14日(土)〜12月8日(日)開催。)