宇宙エレベーター開発って今どうなってるの?~Road to the Space Elevator Era

こんばんは。くずのです。

宇宙エレベーター投稿ここ一年できていませんでしたが、今日から久しぶりにまた再開していこうと思います。

今回は、宇宙エレベーターの最新の開発現状がわかるこちらの本

© 2019 International Academy of Astronautics.

「Road to the Space Elevator Era」(宇宙エレベーター時代への道のり)

をご紹介したいと思います。

こちらの本は、2019年に IAA(国際宇宙航行アカデミー)が宇宙エレベーターの研究動向をまとめたレポートです。

世界の宇宙工学研究の最先端から、宇宙エレベーター技術の現状を専門的な立場から捉え、今後取り組むべき技術課題や展望について述べられています。

194ページに渡って書かれており、英本読書経験がほぼない私には、読み終わるのには非常に苦労しました。(昨年10月に購入したものの、空白の半年を作ってしまっていたことをここに自白します。)

そこで、

・同じ苦しみを味わわせない

・日本での本レポートの知識共有

(執筆時点では内容について日本語で書かれているものは無し)

という理由から、この記事では本書の事柄を要約し、紹介していこうと思います。

「宇宙エレベーターってたまに聞くけど、実際今どうなってんの?」

「宇宙エレベーターの技術動向についてざっと把握したい」

「うちゅうえれべーたすき!」

という方には、ぜひ読んでほしいと思います。

興味あれば原典もぜひ読んでみてください。

0.そもそも宇宙エレベーターとは?

宇宙エレベーターとは、宇宙から地球にケーブルを垂らすことで地球と宇宙を繋ぎ、物資や人の輸送をする技術のことを主に指します。現状の宇宙輸送手段であるロケットと比較しても、

・低コスト(ロケットの約1/100)

・高安全性

・環境に優しい

など、多くのメリットがあると言われています。

詳しくは、僕の他のnoteを読むか、ググってみてください!

1.本書について

まず本書の結論から言うと、

「宇宙エレベーターの実現は可能である。そして開発の開始は思ってる以上に近い。」

です。技術的には可能という見方です。

実は無理なんじゃないかと思ってた方、ひとまず安心ですね。

本書は、2013年にISEC(国際宇宙エレベーター協会)の現会長である Dr. Peter A.Swan によってパブリッシュされた、研究動向の経過報告・更新版のような位置づけです。

主編集者には, IAA所属の日本人研究者として、 JAXAのきぼうフライトディレクター等もされていた 土田哲 氏 (現 JAMSS) も加わっております。

本書は9章構成で、以下のような内容になっています。

0. Executive Summary

1. Introduction 背景と建造について

2. ミッション定義~最低コストのアクセス

3. 機能要求について

4. 必要な技術について

5. 重要技術とリスク確認について

6. 重要技術の検証と妥当性の確認について

7. テザー材料:状態と重要技術の方向

8. 将来の建造物への成長見込み

9. 研究結果と推奨研究

以降は各チャプターの内容をざっとかいつまんで説明していこうと思います。

2.本書要約

本書は2018年時点の内容について述べられています。

ですのでそれ以降に出た SpaceLineなどは出てきません。

開発の理想的な状態としては、以下の項目が挙げられています。

・国際協力

・将来的なリスク削減や技術発展を見据えたプロジェクトという位置づけ

・ISS(国際宇宙ステーション)や小型/超小型衛星のフル活用

・軌道上/地上での実践的な検証を重ねる

・他産業へのスピンアウト

・土木・建築工学、宇宙工学等専門家の協力

また、各要素技術の技術成熟度レベル(TRL)を踏まえた上での結論は以下の通りです。

<アースポート(地球の宇宙港)>

現代の技術で実現可能

<クライマー>(エレベーターでいう人が乗るところ)

人工衛星に似た設計となり、真に課題となるところはない。詳細仕様はテザー材料次第となる。

<静止軌道ステーション>

技術は明らかになっており、問題ではない

<カウンターウエイト>(ケーブルの端につけるおもり・バラスト)

(本書ではApex Anchorと呼ばれる、人工衛星がおもりになる技術のこと)

宇宙エレベーターを建造する上での鍵であり、技術的挑戦はあるが、技術的問題ではない

<テザー(ケーブル)材料>

開発におけるペースアイテムである。

現状3つの候補材料(CNT, BNNT, 単結晶グラフェン)がある。

材料のアセンブリ、製造も技術的挑戦となり、継続的な開発が必要。

しかし、根本的な科学的課題はない。

今後宇宙工学分野で研究すべき主要テーマは、以下の辺りとなります。

・より再現度の高いテザーダイナミクス解析(直近で最も重要)

・テザー衛星を用いた軌道上実験

・高度40kmまでの成層圏における耐環境性(強風、雨、雪、雷)の検証

・クライマーの駆動研究

・動力伝達設計(レーザー送電、太陽光など)

・テザーの展開機構(リール機構など)

・安全性の検証

・アースポートのフロートシステム

・エレベーター発着場のシステム設計

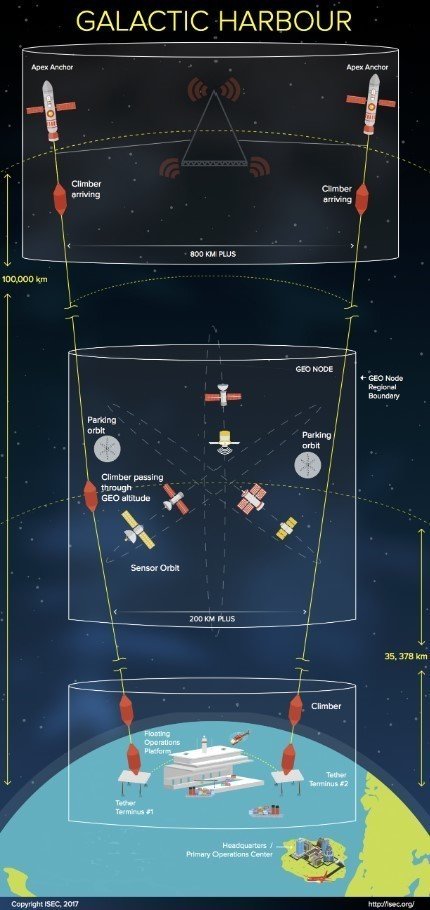

また、第8章では、将来的には、輸送性と事業性を兼ね備えた「Galactic Harbour」へ発展する宇宙構造物であると述べられています。

Galactic Harbour ©ISEC 2017

以上を踏まえての結論は、

「We are on the road to the space elevator era!」

でした。

3.くずの所感

やはりテザーの材料が鍵になりそうですね。

しかし、技術的に致命的な問題はなく、ポジティブな見方がされています。

また、僕の卒業論文の研究テーマであるテザーのダイナミクス解析が、直近で重要な位置づけにあると再認識することができたので、モチベーションが高まりました。

個人的な見解ですが、今積極的に開発が進められているロケットやスペースプレーンを駆使して、技術実証や建造を行う流れになるのではと考えています。また、工学人材だけが取り組む課題ではないことは自明で、国際調整や社会影響も将来的には考えていく必要があると思います。いずれにしても多岐にわたる分野での貢献が必要になりますね。

僕たちが今「On the road to the space era」なのは間違いなく、今後はその大きなハードルである「宇宙間輸送」をどう解決するか。これは数十年後、百年後の未来を見据えて若い世代が積極的に取り組むべき課題だと思います。

===============================================

今回はここまでにします。

他主要技術やテザー材料の見解が特に面白かったので、次回はそれについて書きます。

もっと詳細な内容を知りたいという方は連絡してくだされば知っている範囲で答えます。

それではまた!

※本記事は ISEC現会長 Dr. Peter A. Swan より、執筆の了承を頂いて執筆しております。

参考文献:

[1] "Road to the Space Elevator Era" (2019)

著:International Academy of Astronauts.

編:Dr. Peter A. Swan, John M. Knapman, Akira Tsuchida, Michael A. Fitzgerald, Yoji Ishikawa

[2] Dr. Peter A. Swan, Assessment of the Technological Feasibiity and Challenges of the Space Elevator Concept, 2013

[3] Bradley C. Edwards, Ph.D. , TheSpaceElevator, 2001

[4] ISEC (International Space Elevator Consortium)

[5] IAA (International Academy of Astronautics)