『入稿データのつくりかた』

ジャンルが特殊ゆえ書店に行ってもなかなか現物を見れないので、この本自分に必要かな、の判断材料の記事です。今回は『入稿データのつくりかた CMYK4色印刷・特色2色印刷・名刺・ハガキ・同人誌・グッズ類』です。

印刷所のサイトに入稿マニュアルはあるけど、印刷所ごとに違ううえ、そもそも基本的な知識がないと読み解けないことからまとめたんですが、印刷所で働いているかたからも「勉強になりました」と言われることがある本です。今回、説明のために読み返してみて、たしかにこれ、社内の生き字引みたいなかたにヒアリングしないと知りようがないし、聞いたところで覚えきれない量だなと思いました。この本をまとめたとき、先生に監修していただいて、わからないところを根掘り葉掘り聞き出したんですよね。

2024年10月に改訂版がでるので、この記事に差分を追記します。改訂版はこちら↓。見分けかたは、右上に「改訂版」のマークが入っているか否かです。

改訂版での変更・追記(2024.10.23)

「初版」:2018年9月発行

「改訂版」:2024年11月発行(今回の)

としています。

新規ファイル作成について

・初版では、環境設定を変更して「以前の新規ドキュメントインターフェイス」を使っているかたが多いだろうと想定して、このダイアログで解説していました。現在はもう、インストール直後の状態で使っているかたのほうが多そうなので、デフォルト画面で解説しています。以前の画面にしかなかったメニューも、デフォルト画面のほうに徐々に追加されているようです。ただ、細かく設定するなら以前の画面のほうがやっぱり楽かな(他人のつくったテンプレとか使わないしな…)と個人的には思うので、普段は以前の画面を使っています。(P24)

・Photoshopのデフォルト画面では「モノクロ2階調」が「ビットマップ」と表記されているので、2値にしたいのに!?というかたは戸惑うと思います。英語版のヘルプを見ると、「モノクロ2階調」は「bitmap」という言葉が使われているんですが、日本語版ユーザーはそんなこと知ったこっちゃないですし。このほかに、以前とデフォルトで、プリント→印刷のように、微妙に言葉が違うところもあります(まあわかるけど…)。(P17)

・以前のように、「プリント」や「印刷」のカテゴリーを選んだとしても、[カラーモード:CMYKカラー]や[ラスタライズ効果:高解像度(300ppi)]に設定されないことがあるので、要注意です。たしかにでかい看板用のプリセットだと解像度高すぎると困りますし、いまどきはRGB入稿用のファイルもつくりますしね…。(P24)

Illustratorのバージョン

・Illustratorで、CC2020より以前のCCver.17(2013)から23(2019)は「レガシーバージョン」ということになりました。よって、Illustrator形式で保存する場合、ふわっとしたバージョン指定に「IllustratorCC(レガシー)」と「Illustrator2020」の2種類が存在することに。名前だけ見ると、CCのほうが現行バージョンに見えてしまうかもしれないですよねこれ…。2020年て4年前だし。(P173)

・前のバージョンにあったあの機能どこいった?という場合、「レガシー」「クラシック」「従来の」「以前の」とつくものを探すといいです。

Illustratorの作業画面について

・デフォルトでアートボードの外側が暗いグレーになり、Photoshopとあまり変わらない画面で作業しているかたも多いだろうという前提で書いています。わたしはすぐ環境設定をいじってアートボードの外側をまっしろにしてしまいますが。(P44)

トンボとアートボードについて

・PDF入稿とRGB画像入稿が一般的になったおかげで、裁ち落としサイズの入稿、だいぶ増えましたよね。初版のときはまだトンボつけてくれ、という印刷所が多かったのでトンボを優先していましたが、改訂版では、トンボなし入稿も普通にやってる、という空気感に変えました。トンボをつけるためだけにわざわざIllustratorを使うな(それだったら裁ち落としサイズの画像だけで入稿してくれ)、っていう印刷所も増えました。(P43)

・トンボの変遷もそのまま残しています。次あたりもう削除になると思いますが。トンボなし入稿に慣れてしまうとなかなかトンボを見かけなくなってしまいますが、製作者が断裁エリアと中央をきちんと指定するツールとしてはこれに勝るものはないので、デザイナーなら、つくりかたと使いかたはちゃんと覚えておくといいと思います。塗りたしの幅や境界もわかりますし。

フォント関連

・使用できるフォント形式を、OpenTypeとTrueTypeの2種に絞りました。CIDフォントは2022年、Type1フォントは2023年にAdobeがサポート終了しています。もうだいぶ悩むことが減りました。もし次に改訂があれば、フォント戦争のくだりも削除すると思います。ガンダムみたいだなあと思ってガンダムみたいに書いてたら、「さすがにそれほどではない」と監修の先生につっこまれました。初版の頃はまだこういうことを知っておかないと、フォントの海に溺れていたんですよね。今回の改訂版は意図的に情報を残しているので、あとになると資料として役に立つかもしれません。(P50)

・Typekitフォント→Adobe Fonts、モリサワパスポート→Morisawa Fontsに変更しました。モリサワパスポート自体はまだありますが、Morisawa Fontsに移行させようとする流れにあるので。わたしもこのあいだ切り替えたんですが、Adobe Fontsのようにネット認証です。(P53)

・フォント検索→フォントの検索と置換。名前が変わっただけです。

・予告されているところによると、Illustratorのテキストエンジンが変わるそうです(エンジン自体はInDesignみたいにだいぶましになるらしい)。該当するものにはたぶん警告ダイアログが出ると思います。

配置画像や配置ファイル

・初版のときはかなり厳密に書いていて、「配置ファイルの中の」フォントや画像はPDFファイルに埋め込まれないので、アウトライン化や埋め込み処理が必要、としていたんですが、実際埋め込みはされるので、その記述は外しました。ただしうまくいかないこともあるので、「入稿形式によっては」というかたちでふんわり書いています。パッケージに収集されないところは変わりません。(P61、P57、P73)

・[PDFを配置]ダイアログの[トリミング]の選択肢名が変わりました。PDFには、メディア/クロップ/ブリード/トリム/アート、の5つのサイズが記録されていて、選択肢名はこのどれかに対応しているんですが、日本語訳のせいでわかりにくくなっているという事情があります。実際のところ、メディア=用紙、ブリード=裁ち落とし、トリム=仕上がり、の3つを覚えておけば事足りると思います。(P72、P74)

・アイコンまわりに変化があり、デザインが変わったのもあるんですが、埋め込み画像ではなくリンク画像のほうにアイコンが出るようになっています。丸と四角のあのマークはもうない。(P76)

・IllustratorのリンクパネルがInDesign並みに使えるようになっています。これで情報パネル以外でも詳細を見れるようになりました。(P78)

PDF関連

・PDFの規格のうち、初版のころは主流がX-1aで、X-4はレアだったんですが、いまもう商業印刷ではX-4がメジャーなので、その空気感にしました。ただし、印刷通販や同人誌印刷所ではいまだにX-1aのところが多いです。ちなみに、緑陽社さんはX-4で入稿できます(緑陽社さん使ってる理由のひとつ)。

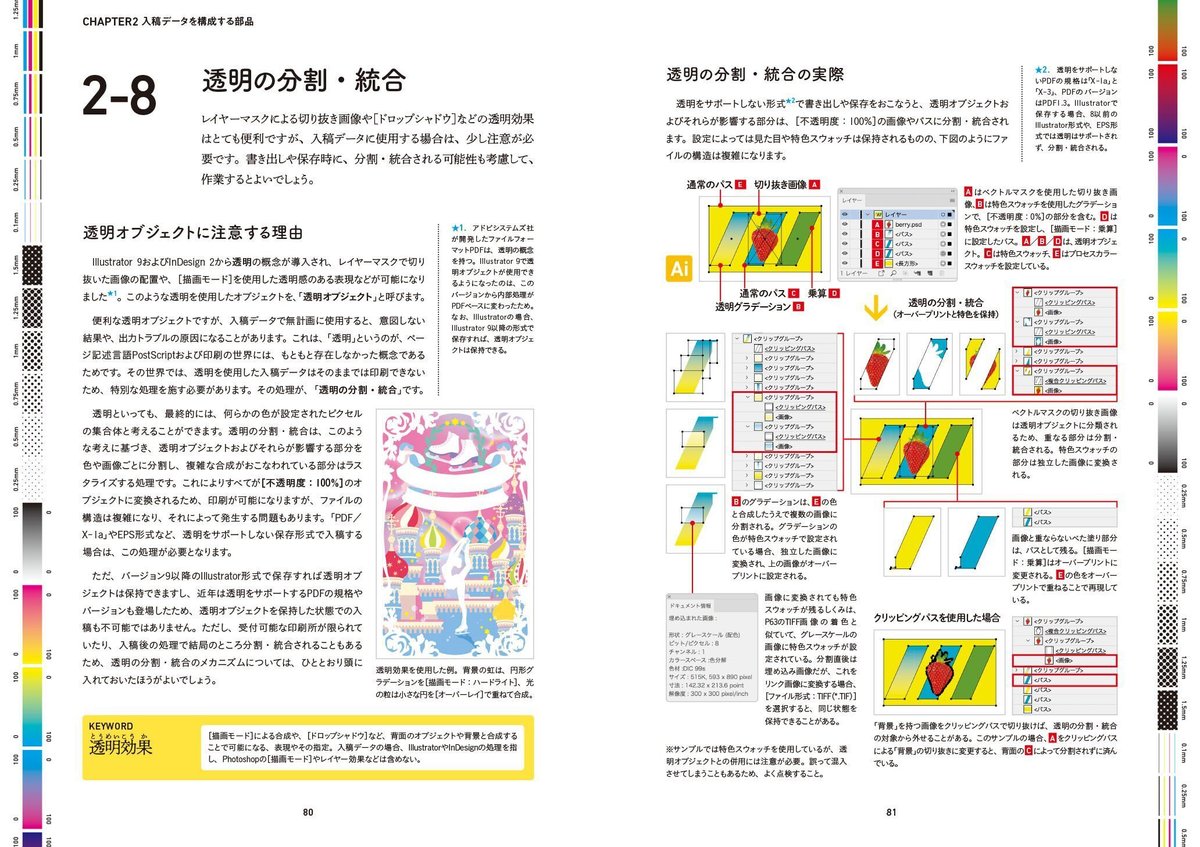

(P80)

・次のように呼び方を統一しました。(P149)

PDF書き出しプリセット:例)「PDF/X-4:2008(日本)」

PDFフォーマット:例)「PDF/X-4:2010」

PDF規格:例)「PDF/X-4」

PDFバージョン:例)「PDF1.6」

「規格」のもとの英語は「standard」で、「標準」とも「標準規格」とも訳せます。InDesignで「標準」、IllustratorやPhotoshopで「規格」になっているのは、おそらくそのあたりが原因かと思います。日本語の感覚としては、「標準」っていうとガイドラインくらい、「規格」っていうと絶対厳守なイメージがあり、なんだか違うものに見えてしまうような気がします。紙の改訂版特典の「プリントしてつくる小冊子」は、印刷英語のまとめなので、それを読んでいただけるといろいろすっきりするかもしれません。

EPS形式について

・印刷所の入稿マニュアルにはちょいちょいでてくるので、情報の保存という意味でそのまま残しています。でも次に改訂があったら、亡き者にすると思います。Adobeも非推奨なので、「推奨」からはすべて外しました。

・IllustratorEPSはだめだけどPhotoshopEPSはOK、という印刷所もありますね。

カットパス関連

・一般的なアクキーの場合、塗り足しはふつうつくらないので、裁ち落とし分太らせる作業は不要です。インキの上をカットすると剥がれやすくなることもあり、縁まで印刷できるところはあまり見かけないですね(あるにはあります)。(P195)

・印刷所によっては(とくに同人誌系)、アクキーのカットパスをつくってくれるところもあるので、そういうところを探すと気軽につくれます。パスってなんだかんだでハードルが高いし、カットパスに適したものをつくるには、それなりにパスをわかってないと無理なので。(P197)

ソフトの変更点

・Photoshopのグラデーションの仕様が変わりました。使用していない版の色が混ざらないようにするには、[方式:クラシック]を選択します。最近のAdobeソフトの新機能、印刷のことをあまり考えてないものが多いので、安易に飛びつくのは要注意だと思います。(P112)

・Photoshopの特色スウォッチの読み込みかたが変わりました。以前はパネルメニューにむき出しであったのですが、現在は[従来のスウォッチ]を選択する必要があります。とはいえ、Illustratorのように特色の版として機能するスウォッチではないですが。特色の版として機能する、ダブルトーンやスポットカラーチャンネルでの特色の設定方法は変わりません。(P125)

・PANTONEのサポートが終了しています。このへんはライセンスの問題なので、ユーザーはどうしようもないです。Illustratorのスウォッチは、単なるスウォッチの仕様としてはファイルに残留できると思うんですが、使ってるといちおう警告はでます。Photoshopのほうはシステムに埋め込まれてるっぽいので、使ってると真っ黒になるのはこっちなのかな。いずれにせよ過去ファイルで使っていたら注意してください。何が起きるかよくわからないので。AdobeはPANTONEの公式アプリのほうを使って、と案内しています。(P117)

・Photoshopに[コピーを保存]が追加されたので、統合画像の書き出しは簡単になりました。ただ、PDF形式の場合は、途中からPDF書き出しの流れに切り替わり、その間にテキストなどの扱いがどうなるのか不明なので、事前に統合画像化してからPDF書き出し、という方向で解説しています。Photoshopで作成したデータを入稿に使うときは、とにかく統合画像にするのが安全策です。(P176、P147)

・Illustratorの[オブジェクトを再配色]と[単純化]は、ダイアログの前にミニパネル(やバー)が出ます。このパネル、なんていう名前なのかわからないのでいつも説明に苦労します。名前をつけてほしい。(P113、P197)

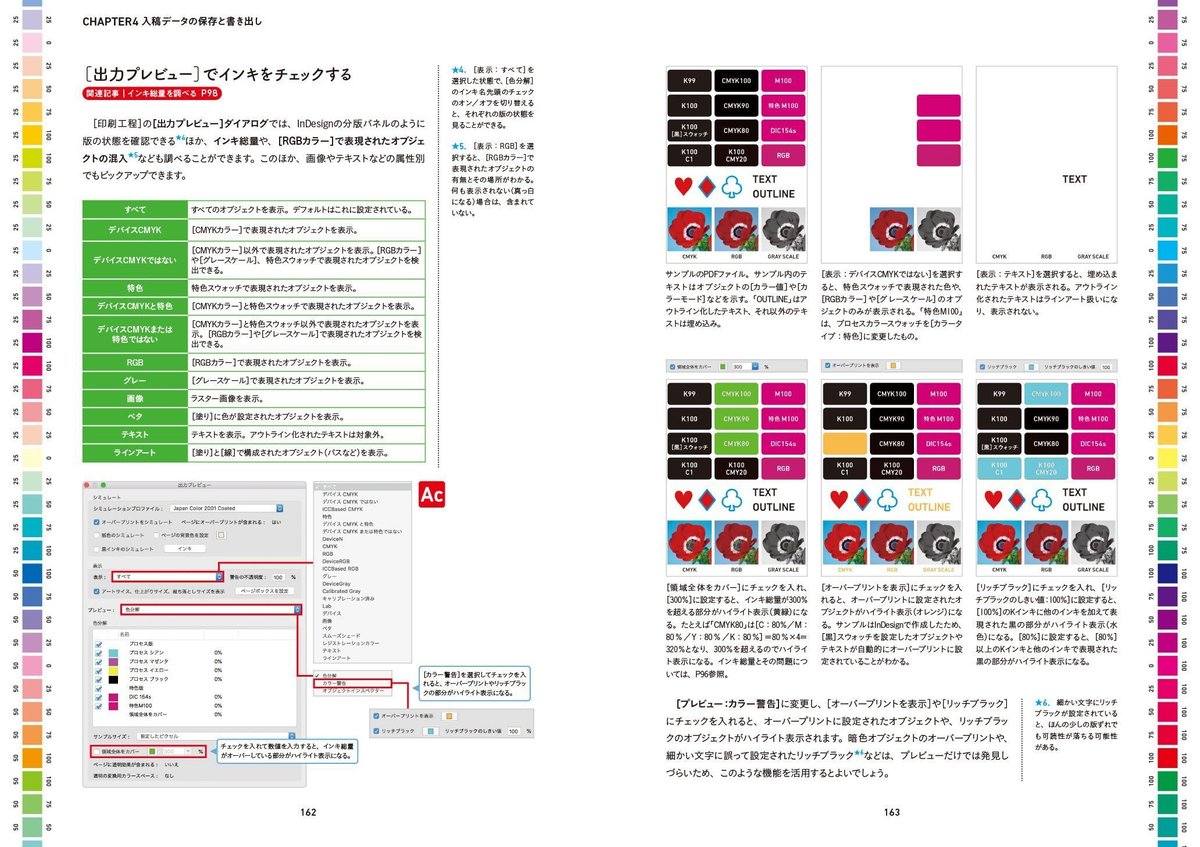

Acrobat関連

・印刷工程→印刷工程を使用、に変更。アクロバットはUIがころころ変わるので、「印刷工程」で検索したほうが早いと思います。[表示]メニュー→[新しいAcrobatを無効にする]で、UIが更新されないようにする方法もあります。(P161)

単なる用語変更

・IllustratorとInDesignで名称が「分版プレビューパネル」に統一されました。これでやっと、「InDesignでは分版パネル」と書き添える作業から解放されます。(P91)

・マスターページ→親ページ。昨今の、「マスター」という言葉を外す流れです。

・(オーバープリントに関係ない)属性パネル→プロパティパネル。Photoshopの属性パネルをプロパティパネルとし、それと同じようなのをIllustratorとInDesignにつくった、という流れなんでしょうか。IllustratorとInDesignにはもともと属性パネルがあるので。

・プロファイルを定義→プロファイルを管理。全体的に、定義→管理、になっている傾向にあります。

・余分なポイント→孤立点。孤立点というと、ふつうは「単一のアンカーポイントで構成されるパス」を指しますが、[孤立点]で共通選択すると、アンカーポイントの孤立点と、空のテキスト(ポイント/エリアとも)の両方を選択できます。(P170)

・配置した画像を含む→リンクファイルを埋め込む。処理が具体的になった感じです。たしかに、わたしもIllustrator触り初めの頃、「配置した画像を含む」にチェックを入れないと、画像をリンクしたことが記録されないんだろうか…それは困る…と悩んだことがあります。(P172)

その他こまこました用語の変化はありますが、違いに気づきにくそうなものはここでは割愛します。

おまけ:同人系でよくみかける方法

改訂にあたって、いろんな印刷所のマニュアルを片っ端から読んでみたので、そのなかから同人系の傾向についてざっくりまとめてみます。今だとオンデマンドデジタル系がいろいろ進化して、小部数でもつくりやすくなっていますね。

・PSD入稿がマストなようです。どこの印刷所にもあります。今はもう、いろんなソフトがPSDを書き出せるようになっていますし、レイヤーを含めることができる、透過データにもできる、パスも含められるなど、柔軟に対応できるメリットもあります。カラープロファイルも埋め込めます。ただ、レイヤー重ねや透過が不要なら、統合画像にするのがいちばん問題が起きないので、この処理を忘れないように気を付ける必要があると思います。

・JPG形式はノイズが入るためNGなところが多いですが、止むを得ない事情(使用ツールがそれしか書き出せないなど)でOKとしているところもあります。

・PNG形式も本来はNGですが、透過が必要なものには使うことがあるようです。

・多色や箔入りはPSD形式のレイヤー分けを使うようです。これができない場合は、版ごとにファイルを分けると対応できます。「版ごとにファイルを分ける」がわかっていれば、大概の入稿に対応できます。

・Illustrator形式はもうあまり積極的に推奨されてない印象でした(正直、迷惑がられてる空気すら感じる)。アピアランスもトラブルの原因になりやすいので拡張してくれ、というところもあります。当然のようにフォントはアウトライン化必須です。わたしもPDF入稿が可能なところならPDFにしちゃいますね。PDF入稿がなく、どうしてもパスで入れたいときに使う感じです。

・WordからのPDFはあまり信用されていないようで(行がずれるとかあるみたいですね)、WordからのPDF入稿は画像の出力見本を求められることがあるようです。ただ、字書きさんたちはこれが使えないと困るので、対応している印刷所は多いです。

・小説のように、断裁ラインで絵柄を裁ち切るページが存在しなければ、塗り足しなしのデータも受け入れているところもあるようです。

・同人だと、画像のみで入稿できる手軽さを売りにしているところが多い印象ですが、そういうときどうやって断裁ラインを決めているのかというと、画像のセンターを基準とします。そのため、ノド側の塗り足しはいらないよね、みたいな配慮をするとセンターがずれます。塗り足しは、ページサイズの天地左右に均等につける必要があります。

・ノドに対する注意書きをよく見かけました。デジタルで見開き作業していると気づきにくいし、大事な部分がノドに吸われるとイラストの魅力も半減どころか無になってしまうので、同人誌だと影響が大きいためかなと。

おたくらぶさんのところには、かぶせ(ノド部分の重なり)のつくりかたのマニュアルも用意されています(下記URL、PDF直リンクです)。これ、プロのデザイナーでもよくわかってないひと多いと思います。やはり、物理的に重なりをつくるしかないですよね…。

https://otaclub.jp/wp-content/uploads/sasshi_mihiraki.pdf

1章:基礎知識

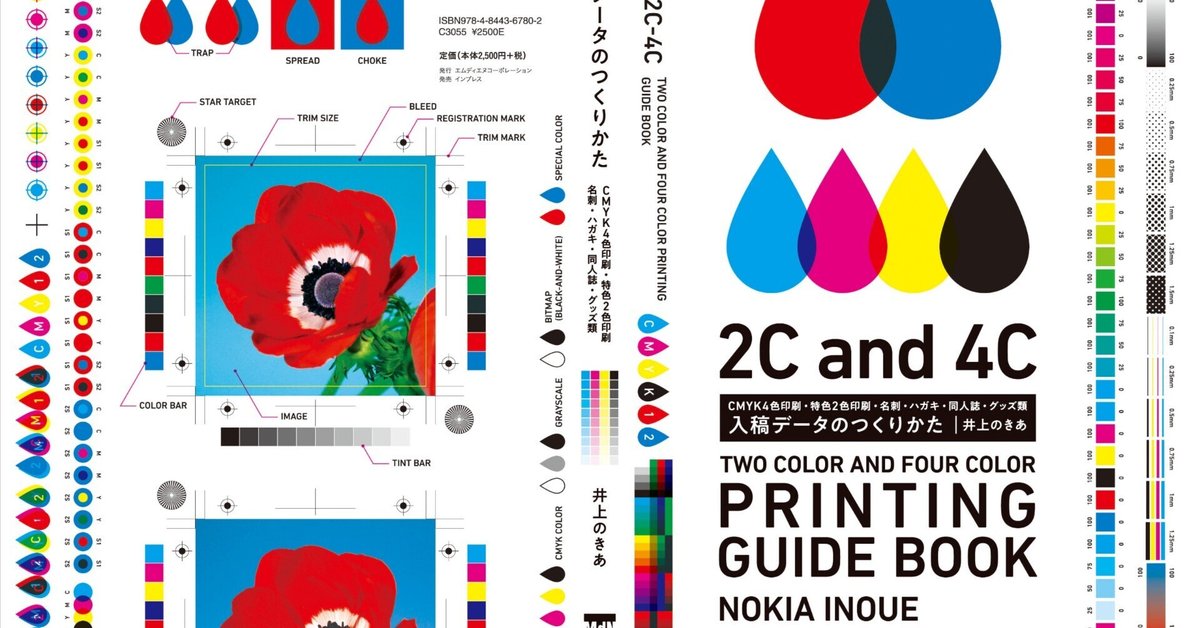

最初の章では、データ作成に使う代表的なソフトウエアや、カラーモードやカラープロファイルなどの色の問題、解像度、仕上がりサイズの指定方法(トンボorアートボード)など、入稿データ全体にかかわる事柄を扱っています。

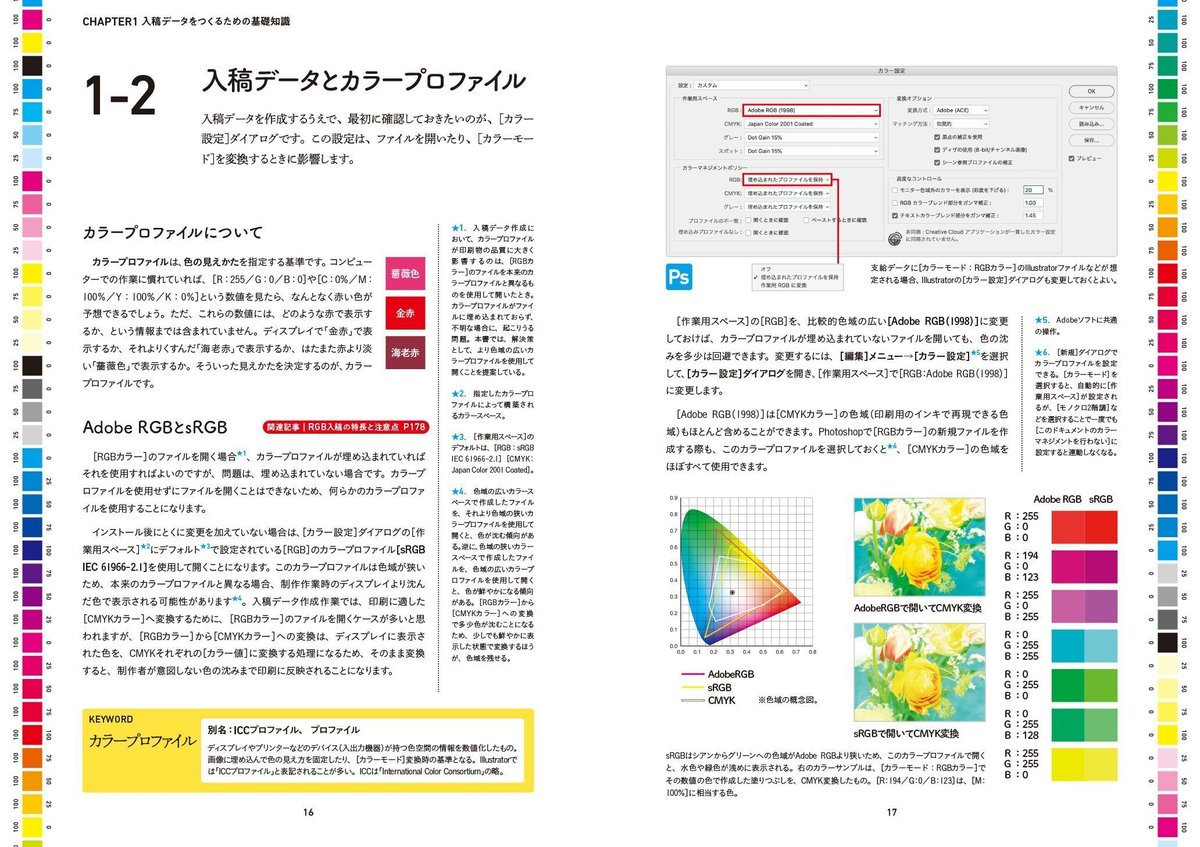

色の表現に影響するもの

印刷というのは変換なので、作業環境と同じ色に見えるように印刷する、というのはほぼ無理です。ただ、できるだけ遠ざからないようにする方法はあって、それにはファイルのカラーモードと、作業に使ったりファイルに埋め込むカラープロファイルの理解が必須です。

カラープロファイルが大きく影響するのが、RGB→CMYK変換です。

RGB入稿などもありますが、最終的に使用するインキごとに分版する必要があるため、何らかの変換はかかります(RGBをRGBのインキで刷る技術もあるにはありますが、それはブラックライト専用だったと思います)。

「特定のカラープロファイルを使用して開いた状態(RGB)」をCMYKに変換することになるので、そもそものカラープロファイルが間違っていると、間違った状態をさらに変換することになり、制作時に見ていた色からどんどん遠ざかってしまいます。

印刷所が「カラープロファイルを埋め込んでください(埋め込めない場合は使っていたものを教えて)」というのは、こういう事情です。

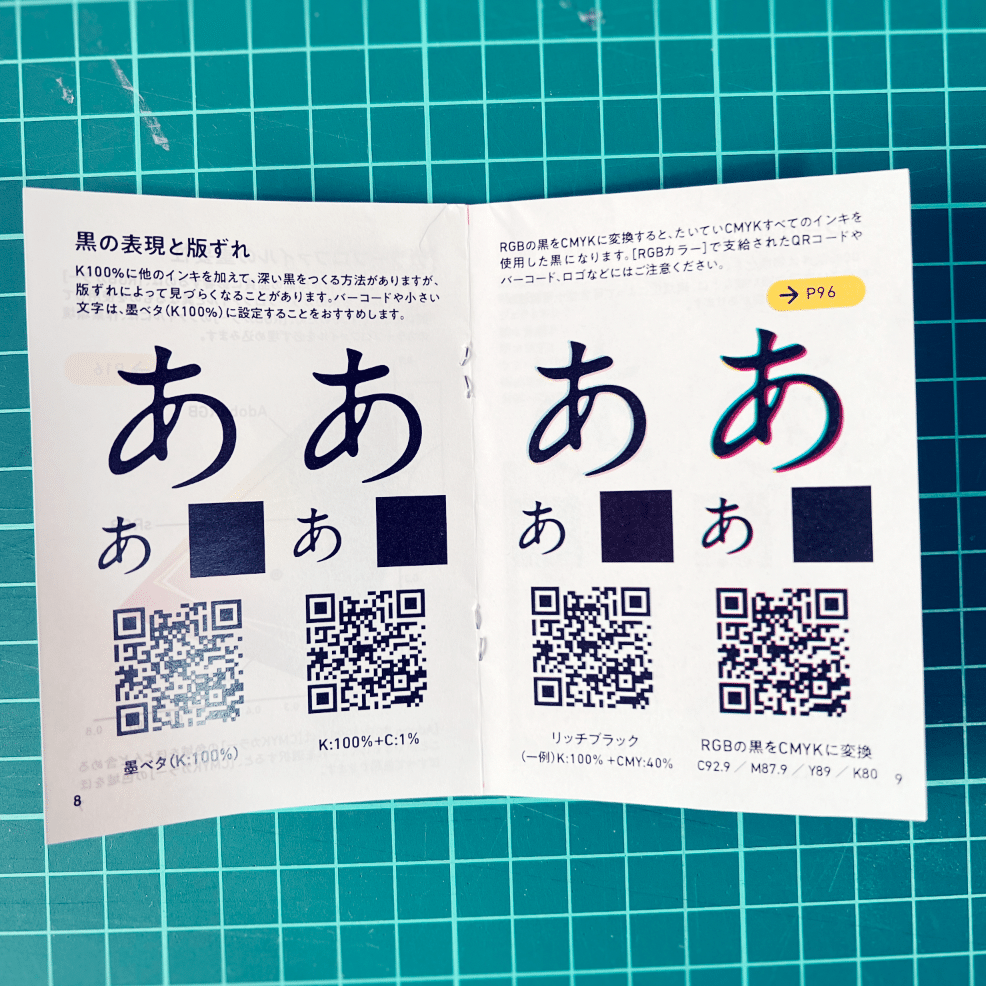

RGB→CMYKの変換をPhotoshopなど手元のソフトウエアですることもありますが、この場合に気をつけたいのが、黒の4色割れです。

ありがちなのがRGBの黒で描画されたQRコードを、CMYKに変換したときに起きる4色割れです。ネット上のサービスなどでつくると、RGBの黒で吐き出されてくることが多いでしょうし(InDesignではK100のパスでつくれるのでおすすめです)。

RGBの黒はグレースケールのK100には変換できるので、印刷用のカラーモードに変換する場合はグレースケールかモノクロ2階調に変換したほうが無難なんじゃないかと。1枚画像でRGB入稿の場合はしかたないと思いますが。

画質に影響する解像度

解像度は図柄の細かさに影響します。印刷の場合はディスプレイより高い解像度が必要、というのはよく知られるようになってきていますが、どのくらい?というのは補間のあるCMYKと、補間のないモノクロ2階調で変わります。

このほか、解像度はドロップシャドウやPhotoshop効果(Illustrator)など、ピクセルが絡む処理や、書き出し時や透明分割時のラスタライズにも影響します。Illustratorといえども、解像度から自由になれないこともあるのです。

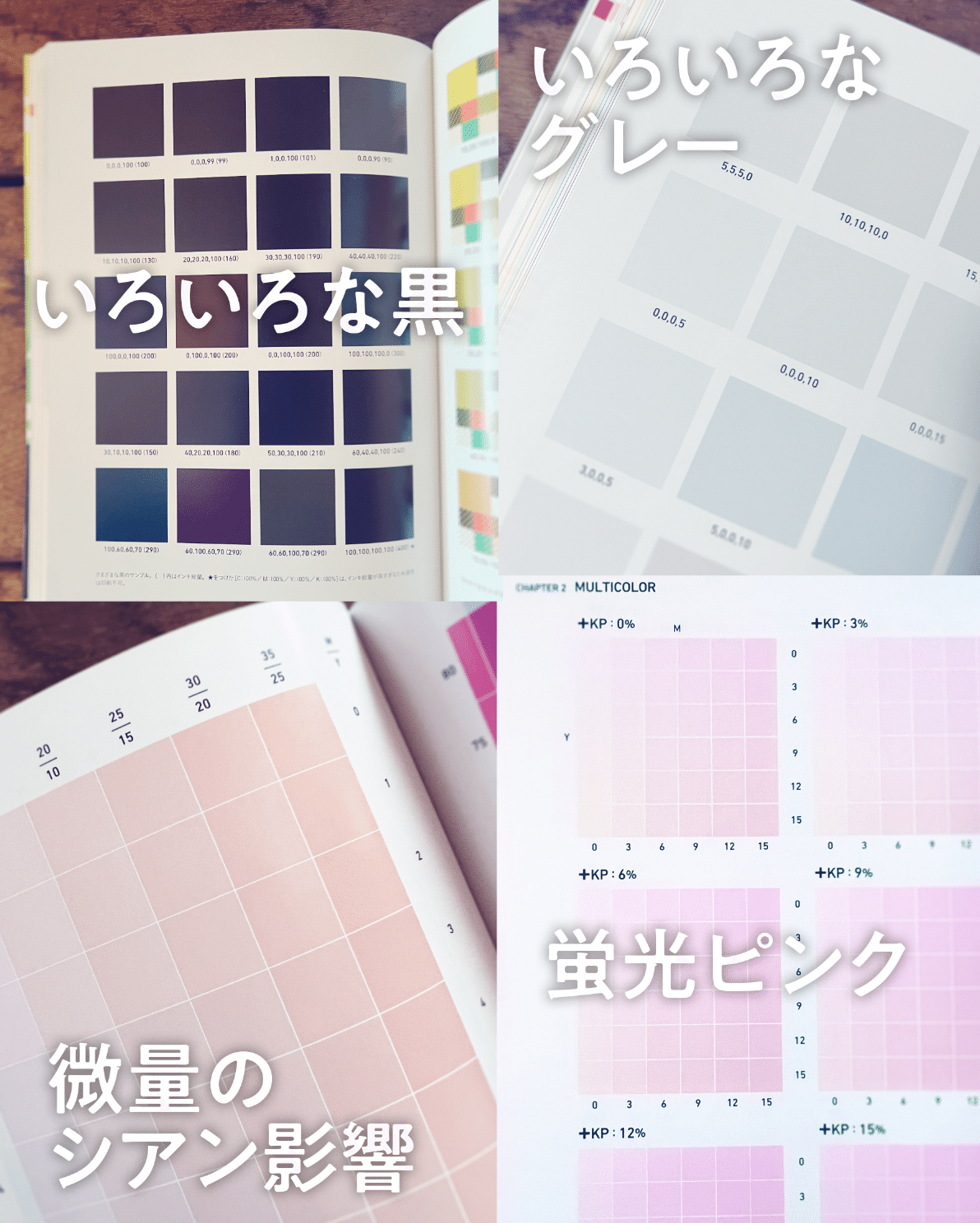

版に分けた状態を見る

印刷では、使用するインキごとに版に分けて、重ね合わせて図柄をつくります。

カラー印刷は、一般的にはCMYKの4つの版に分かれます。IllustratorやInDesignなどのAdobeソフトでは、分版プレビューパネルで作業中でも分かれた状態を確認できます。Photoshopでもチャンネルパネルで代用できますし、最終的にはAcrobatの出力プレビューでも見ることができます。

印刷関係者がこういった分版確認機能を広めようとがんばってるんですが、なかなか見てもらえないみたいです。ツールやメニューと絡むことがないので存在に気づきにくいと思いますが、便利だし安心できるのでぜひ使ってみてください。オーバープリントも、版に分かれた状態をイメージできたら理解も早いです。

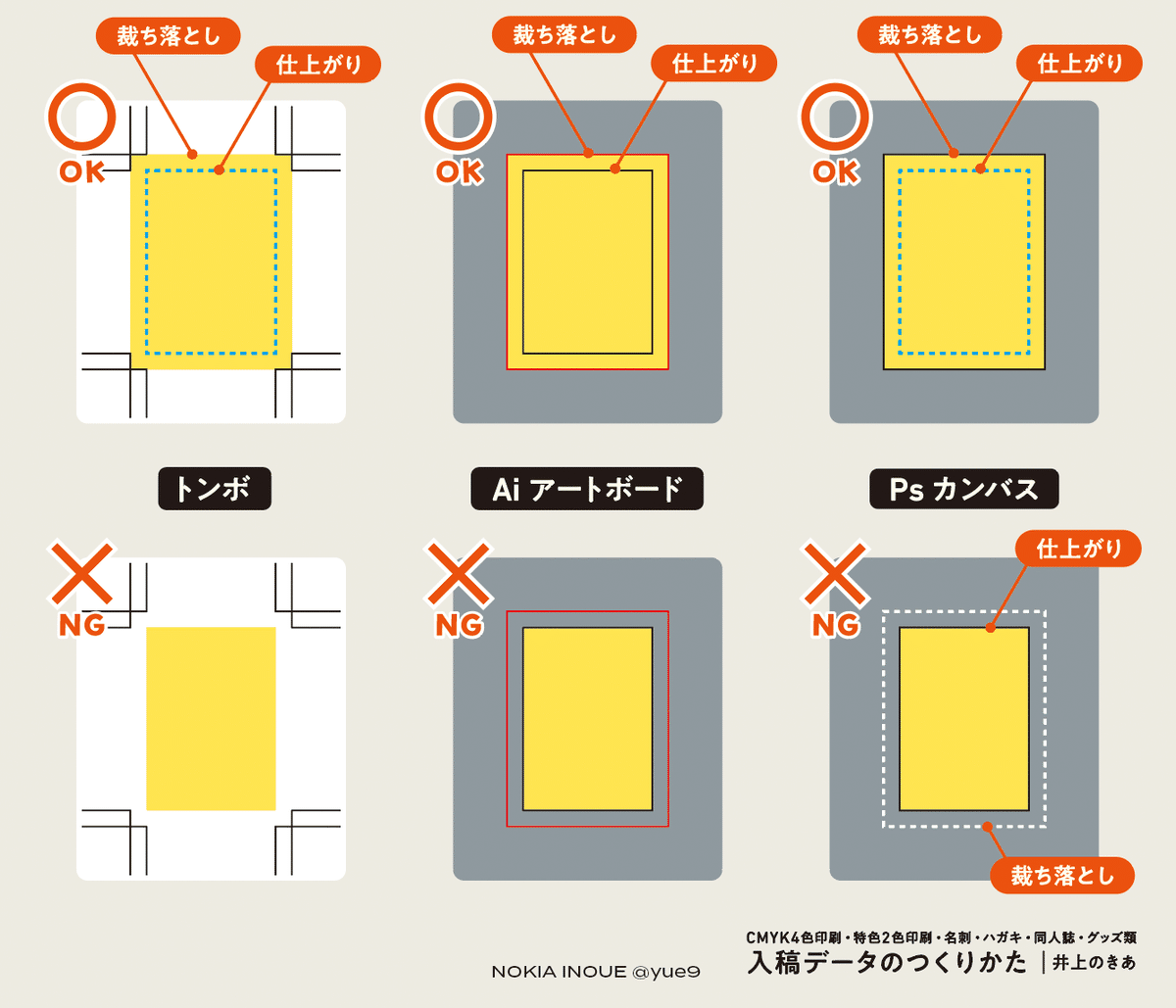

仕上がりサイズを何で指定するか

このあいだ印刷所の中の人とお話ししたときにも出た話題なんですが、デジタルネイティブ世代に塗り足しの存在意義を理解してもらうのがなかなか大変らしいです。家庭用プリンターではフチなし印刷できたり、トンボをつけずに入稿する機会が多くなってきたのもあるかなと思います。そういえばわたしも最近トンボを見ないな。

一般人の友人から「レーザープリンターで印刷すると紙の端が白くなる、ふつうの印刷物みたいに端まで色で塗りつぶしたいのに」という相談を受けたときも、塗り足しと断裁の説明をしたら納得してもらえました。デジタルネイティブに限らず、印刷の最初の関門がこれなのかなと思います。

塗り足しは、ずれへの猶予

たいていの印刷物は、最終的に仕上がりサイズで裁ち落とすことになります。端まで色や図柄で埋める場合、それらを少しはみ出させた状態で印刷してカットすると、断裁位置が多少ずれたとしてもきれいに仕上がります。

(仕上げるためにカットすることを「断裁」って言うんですが、「裁断」じゃないんですよね。これも慣れるまで気になってしまうかも)

日本の印刷は精度がとても高いのですが、それでも塗り足しがなければ、何らかの白地は出ると思います。

トンボがあると、断裁の位置や塗り足しの幅などが具体的に見えるので、塗り足しの役割がわかりやすいです。ただ、トンボを描けるソフトといえばIllustratorくらいですし、PDF書き出し時に追加しなくても入稿できたりするので、最近は見たことないかたも多いだろうなと思います。

トンボがない場合、どうやって断裁位置を決めているんだろうと不思議に思っていたのですが、いろいろな印刷所の入稿マニュアルを読んでみると、たいていはファイルの中央を基準に面つけ・断裁するようです。ということは、たとえばノド側の塗り足しは要らないよね、と勝手に判断して不均等な塗り足しをつけてしまうと中心の位置がずれるので、塗り足しは天地左右に同じ幅でつける必要があります。

2章:入稿データの部品

この章では、フォントや画像など、紙面を構成する部品を取り扱っています。

格段に扱いやすくなったフォントまわり

同人誌印刷所や印刷通販を使うことが多ければ、フォントはアウトライン化するものという感覚が染み付いていると思いますが、アウトライン化しない入稿方法もあります。このあたりは印刷所や入稿方法によります。

PDF入稿の場合はアウトライン化しなくて済むので、その手間が省けたり、アウトライン化忘れを捜索したり、アウトライン化前の元ファイルをとっておく必要がなく、少し楽に入稿できるようになりました(データどおりにPDF書き出しされないとかあるので、気は抜けませんが)。

フォント自体も、以前はいろいろな種類があって、DTPするならATMを入れるとか、MacかWindowsかとか、使えるものと使えないものとか、いろいろ面倒なことがいろいろありましたが、近年はOpenTypeに置き変わりつつあるので、考えることが減って楽になったと思います。わたしのPCに入っているフォントたちを見ても、OpenTypeかTrueTypeかAdobeフォントといったところです。

この、DTPがさんざん振り回されてきた歴史も書いてあります。ほんと、なんだったんだあれは…って思います。

この間行ってきた「本と活字館」の種字の展示で、なんでAdobeソフトに小塚フォントがくっついてくるのか謎が解けました。

画像の種類と扱いかたいろいろ

印刷で画像を扱う場合、カラーモードや解像度、切り抜きの有無、リンクor埋め込み、ファイル名のかぶりなど、気にすることがいろいろあるので、配置したらはい終わり!という感じにはなかなかいきません。

画像を切り抜く方法もあるだけ挙げているんですが、レイヤー化して透明にする、クリッピングパスやアルファチャンネルを仕込む、クリッピングマスクを作成するなどいろいろあるなあと思います。見た目は同じだけど透明方面に影響が出る/出ないの違いもあります。

普段はやりやすい方法を使うことが多いと思いますが、自分がよく使う方法がどれに該当するか知っておくと使い分けしやすいと思います。どこでもPDFのX4で入稿できるという状態にはいまだになっていないので、透明は避けられるものなら避けたいと思いますし。

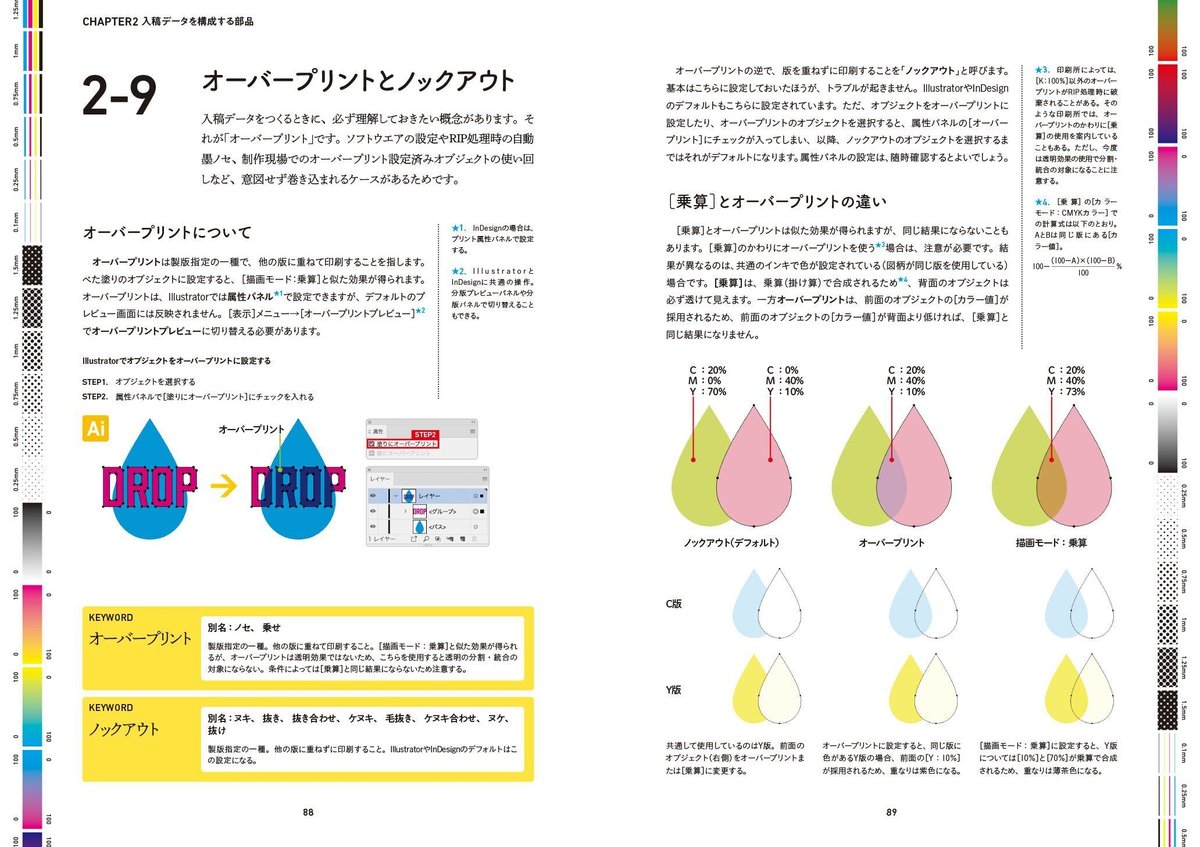

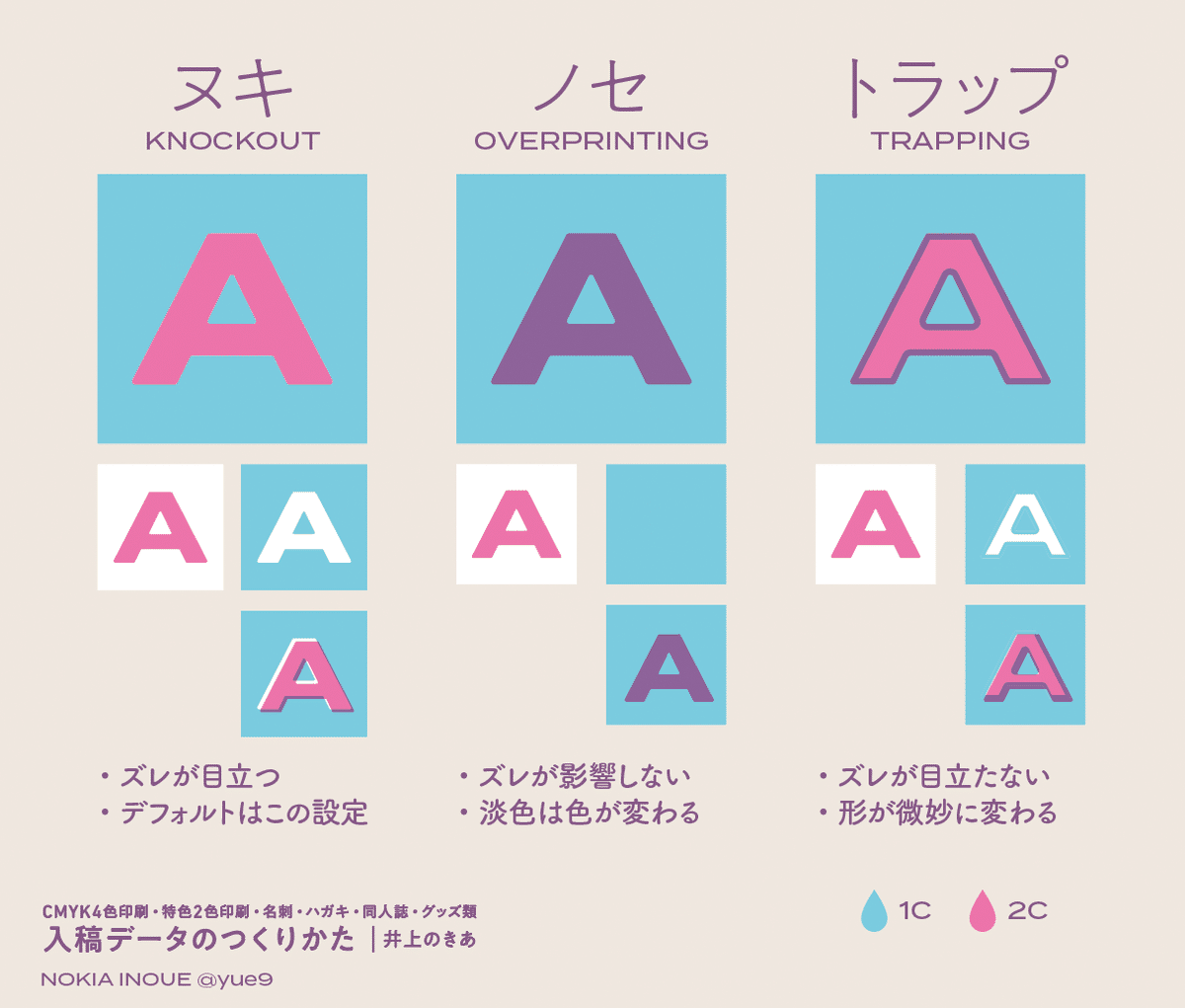

こういった透明オブジェクトの影響や、オーバープリントと乗算の違い、墨ノセやリッチブラックなどもここで解説しています。

以前つくった、初心者用の入稿データのつくりかたをまとめたネットプリントは、ここらあたりまでの内容からピックアップしているものが多いです。

3章:特色印刷

この章は特色印刷用のデータのつくりかたに焦点を当てています。オフセットの特色印刷のほか、リソグラフ機用のデータもこの方法でつくれます。2色刷りやりたいかたには必須の章だと思います。

データのつくりかたとして、

CMYKに割り当てる

黒1色でつくる

特色スウォッチで指定する(特色情報を入れる)

などの方法がありますが、どれでも使えるというわけではないので、入稿する印刷所のマニュアルをよく読んでください。おそらくこのうちのどれかが使えると思います。楽なのはCMYKかなと思います。

ずれが予想される場合はトラップの作成を求められることもあるので、Illustrator /Photoshopの両方でつくる方法も解説しています。

以前の2色刷りデータのつくりかたのネットプリントは、おもにこの章からピックアップしています。

このほか、(インキの取り違えを防ぐための)出力見本のつくりかたや、分版コントロールにも便利なPhotoshopのチャンネル操作法、肌のシアン抜きなども解説しています。

4章:保存と書き出し

この章は、入稿前のデータのまとめかたや書き出し方法などを取り扱っています。

いま主流になっている、PDF入稿についてとくに手厚い感じです。書き出しダイアログの項目の意味を、ひとつずつ呼び出して説明しています。

PDFの場合、Acrobatの分版プレビューや各種解析ツールなどで、書き出し後にチェックできるところも安心です。

InDesignやIllustratorのネイティブ入稿に欠かせないパッケージ機能での収集方法や、RGB入稿での注意点、(いまはあまり推奨されませんが機材によっては使うこともあるかもしれない)EPS形式についてもまとめています。EPSのところは逆に記録が少ないので貴重な資料かもしれないです。

最近の同人誌系の印刷所のマニュアルを見た感じだと、PSD形式での入稿を推奨しているところをよく見かけます。IllustratorのデータもラスタライズしてPSD形式にしてくれ、といってるところもあります(おそらく、透明とかアピアランスとかオーバープリントとか多すぎるパスなどでいろいろあったのだろうと推測)。

たしかに、画質が劣化しなくてレイヤーや透過部分も持てて(基本的には統合画像推奨ですが)、CMYKもあり、パスも保存できて、いろいろなソフトウエアから書き出せる形式、となるとPSD形式一択になるのわかります。

5章:その他いろいろ

書籍カバーや型抜きシール、マスキングテープ、活版印刷など、データのつくりかたが特殊なものについての解説です。かなり具体的です。

カバーの場合、折トンボが必要になるのですが、これをIllustratorまたはInDesignでつける方法を紹介しています。シールのカットラインのつくりかたは、アクリルキーホルダーなどにも応用できます。

とはいえ最近は、ファイルの中心からカウントして折っていくので折トンボなしでカバーデータを入稿できたり、カットラインは印刷所でつくるので画像入稿でアクキーつくれます、といったところも増えています。

活版印刷と箔押しは、データのつくりかたも似ていますが、面積がコストに影響するところも似ています。このあいだお願いした活版印刷でいろいろ思い出してまとめてみたので、こちらも見てみてください。

このほか、サイズを変えて再録本をつくるときに発生しそうな問題についても解説しています。これも、困ったら印刷所にお願いすることもできたりします。

同人誌や同人グッズの場合、(同人系に特化したところは)印刷所もニーズをわかっていて、アマチュアには操作が難しいところはしっかりサポートしてくれるみたいです(ただし最低限、入稿する印刷所のマニュアルは読んでね)。