21世紀のロゴマニア(II) - ロゴにとってREALとは何か

(✳︎ 非常に分量が多く読みづらいと思われるので、前書きとして要旨をまとめておく:本稿は、現代ファッションにおけるロゴの使用を考察する論考『21世紀のロゴマニア』の一部として書かれた。Iでは新たなロゴの美学を象徴する例としてシュプリームを取り上げたが、IIではロゴ使用の意味と意義をその歴史を振り返って掘り下げ、現代におけるロゴ使用を代表する例としてグッチを取り上げる。そこでは、現代におけるロゴが、ロゴそれ自体に対する批判性を中に含みこんでいるというテーゼが取り出されるだろう。ロゴはダイナミズムと不安定さを持っているが、アイロニーという形式によりその二つが止揚されているというのが、ロゴの現在地であると言える。)

-

ロゴと「オーセンティシティについて」について

ファッション批評誌Vestojの第8号は『オーセンティシティについて』と題されていた。インターネット・エラにおいて情報に対するアクセシビリティは飛躍的に高まったが、媒体の増加によって情報のクオリティ・コントロールは相対的に困難になったといえるだろう。真正であること、あるいは真正であると思えることは、皮肉にも情報の量に反比例してどんどんと貴重なものになっていくものらしい。

実際現代社会において何を信じて生きることができるだろう。予め何か大きいものに裏打ちされた存在という概念は、いまやいくばくかのノスタルジアを伴ってしか思い出せない。人は隷属を嫌うが、何ものにも隷属しないという状態には耐えられない。そしてそれは多様性という虹色の光のもとに全ての差異が相対的なものでしかなくなる、圧倒的に自由な新しい時代において一層そうなのだ。何にでもなれるということは何者にもならなくて良いという可能性を含まない。人が属するべき対象に選ばれる時代は過ぎ去っていき、宗教等のみならず出自や性別などの現在自ずから明らかであると思われている領域さえ、自ら信じる対象を選びアイデンティティを形作っていかなければならないようになっていくのかもしれない。

加えて、ヴァーチュアル・リアリティの拡大が個の拡散を加速させる。拡大というよりむしろ、リアルとヴァーチュアルの間の主従関係および境界が曖昧になっているといってもいい。SNSの方が本当の自分であるというような言い方を誰が非難することができるだろう。そもそも、インターネット上のつながりを根こそぎ消してしまった残余が本当の生であり現実であるという根拠はどこにあるのか?

しかし、美しいが同じような顔をしたアバターが大量に住んでいる仮想世界はどこか白々しい優しさでできているようだ。差異のないところに価値は存在しない。そして、望む自分になれたからといって、そのイメージと自分の結びつきを確かめられないようでは、言い換えればそのイメージが真正なものだと言えなければ、この「私」にとってそれがなんだというのだろう。だが住人らとて、そうしたことは判りながらやっているのだ。彼らのパンチが当たることはないが、外れる手前の瞬間を引き延ばすことで彼らがゲームに負けることはない。

自分が真正であると主張することは、自らが証人になって自らの無罪を叫ぶように、むなしい。アイデンティティを作り上げるということは、他者にそれと認めてもらうという契機を構造的に含んでいるのである。ではどうするのか。内側から裏張りされた充実した存在の仕方は、もはやできなくなった。だから我々は節足動物のごとく、存在を支える骨格の機能を外殻に委ねることになる。

-

ロゴと顕示的消費

我々は現在消費社会に生きていると言われる。生理的欲求を満たすという消費の目的が満たされたのち、消費自体によってナルシス的欲求を満たすという段階が現れる。これを主軸にした社会が消費社会と呼ばれるものである。

そして消費者のナルシス的欲求はその大きな部分が他者との比較によって満たされる。ソースタイン・ヴェブレンは1899年の処女作『有閑階級の理論』において「顕示的消費」という概念を提出した。消費は特定の社会階層あるいは社会集団に応じて固有の様式を持つ。そしてこれを裏返した形で、消費の様式が社会階層を表すという考え方が出てくる。消費は直接的な快をもたらすという機能だけでなく、他者に対する優越性を顕示するという社会的な機能を持つことになったわけだ[1]。

ヴェブレン自身は階級意識が希薄になるにつれ顕示的消費は少なくなると考えていたようだが、社会的ステータスやセックスなどと同じくファッションにおいても民主化はむしろ地滑り的に闘争の領域の拡大をもたらしたと言っていい。ヴェブレンのテーゼから1世紀を経た1990年代後半から2000年ごろにかけて、ファッションにおいてロゴの氾濫、「ロゴマニア」という現象が観察されるようになる。

モードの民主化は、19世紀のシャルル・フレデリック・ウォルトによるオートクチュールの発明に端を発し、20世紀フランスにおけるポール・ポワレ、ガブリエル・シャネル、クリスティアン・ディオール、そしてピエール・カルダンらの仕事によってかなりの程度進められていた。ここにおいて、民主化とはほぼインダストリアライゼーションを意味する。そして、モードの工業化をその極まで推し進めたのは、フランスのファッションに影響を受けたイタリアン・モードであった。W MagazineのStefano Tonchiは次のように語る。「デザインを、多くの人々にリーチしうるプロダクトに変質させるというアイデアは、フランスやイングランドではそれほど膾炙しませんでしたが、イタリア人のエートスに固有のものになりました。[ウォルター・]アルビーニはクチュリエ以上にインダストリアルデザイナーでした。ジャンフランコ・フェレも、ほかの多くのデザイナーも同様です。ロゴマニアの誕生は、ハイファッションを民主化し、ハイクオリティではあるけれども、万人のためのものでもあるようなプロダクトを作り出すという、このより大きな試みの一部であったわけです」。

今日までその根を伸ばすロゴマニアの端緒となりムーブメントを先導したのはジャンニ・ヴェルサーチであった。レッジョ・カラブリア生まれのこのデザイナーは、ヴェルサーチ家の両開き扉のドアノッカーに施されていたメデューサのモティーフにインスパイアされ(少年時代ギリシアに遊んだことがルーツになっているとも)、1993年にメデューサのロゴをデザインする。同様にアルマーニは鷹を、グッチは蛇を、モスキーノはスマイリーフェイスをシンボルに掲げた。カスタマーはそれらのモチーフを身につけることで、たちどころにどのブランドのプロダクトを着ているのかを明らかにすることができた。顕示は、ロゴという言語を用いることでより直接的な表現の様式を手に入れたと言っていい。

Dazedの記事の中でMarnie Foggは、1980年代はグラマーの時代であったが1990年代はグラマープラス過剰の時代であったと語っている。こうした変化に応じてゲームの規則が変わる。先ほどの発言に続けてTonchiはこう述べている。「90年代にロゴマニアがそのピークに達した時、それは服だけに関するものではなくなりました。ライフスタイルに関するものになったのです。」「ジョルジオ・アルマーニの後にはエンポリオ・アルマーニが出て、その後にはアルマーニ・ジーンズ、そしてスポーツウェアからホームデコレーションと続きます。」「究極的には、エントリーの機会を皆に与えるということが問題でした。ただ財布を、キーチェーンを持っているだけであっても、グッチ・ワールドの一員になれるということです。」ファッションジャーナリストのDana Thomasは、ラグジュアリーブランドは「プロダクトがどういうものかということから、それが何を表しているかにフォーカスを変えること」を通じてラグジュアリーの真の民主化というゴールを実現した、と書いている(ハイファッションはそれがローに比べてハイであるというところにその存在理由があるとすれば、ラグジュアリーの民主化とはひとつのオクシモロンに聞こえるのではあるが)。ブランドあるいはそのプロダクトは、固有名とあるヒストリーおよびストーリーの存在を結びつけることを通じて、オーセンティシティの存在を主張する。ブランド物を所有することは、単に直接の機能面で優れたモノを持つということの以上に、そのモノが表しているものに応じて、それが個に代わり、彼女あるいは彼のかけがえのない価値を示してくれることを意味するのだ。そしてブランドロゴは、目に見える形でブランドの所在を示す[2]。

このつながりの中では、ロゴはそれ自体に価値があるのではなく、それに結びついたブランド価値の代理表象となっているのであり、そうしたブランド価値がそれを持つ個人の価値の代理表象になるという構造になっている。ブランド物で着飾ること、特にロゴものを誇示することは、どこか安易で軽薄なところがある。それはこの構造が、実は二重の恣意的な繋がりに依拠する不安定なものでしかないことから来ているのだろう。ロゴとはオーセンティシティのシミュラクルなのである。

[1] 同様の現象を先駆的に考察したバーナード・デ・マンデヴィルは、18世紀初めの著作においてすでに、大貴族の服装が小貴族、小貴族、貿易商、小商人から庶民まで真似されていき、それに気づいた大貴族が新しいデザインを注文する、という現象について触れているという。こうした現象が観察される最初期からモードが考察の対象になっていることは興味深い。

[2]現代を規定するメディアの一つがインスタグラムであることに異論はないだろう。写真は、その写されたものが、確かにレンズの前にあったのだと主張する。ロラン・バルトはその写真論の中で、写真の、人為の介入しない(部分が必ず残る)性質を強調している。写真はどこか復活に似ている。トリノの聖骸布はイエスの血が人型を染め上げたものであるという。その人型を目にするとき網膜は、イエスのイメージではなく存在そのものの欠片を写している。光学的な作用によって産み出される写真はそれに似て、写るものの存在と直接の接触を保持している。インターネットの掲示板などにおいて、いわゆる「トリップ付き」で写真を残すことで証拠としてカウントされるという文化は面白い。写真に写されたものと個に紐付けられたメディア、このふたつが揃ったとき、インターネットにおけるオーセンティシティの十分条件とみなされるのだ。従って、個が発信するメディアであるとされているSNSの中で、写真イメージの持つ力は大きい。本質的にメトニミック(一部分が、全体を表すものとして見られる)であるSNSにおいて、pars pro toto(全体に代わる部分)を切り取る為に、ハッシュタグだけでなく一目見てそれとわかるイメージが求められるわけだ。顕示としてのロゴという観点からも、現代社会においても効率的に自分の所属を示すことができるブランドロゴが多用されることは十分に理由がある。

-

ロゴによる錬金術 - ライセンシング

ロゴは不安定であるがゆえに、そこにはダイナミズムがある。単なるヴィジュアル・イメージによって目に見えない価値が発生するその機構は、現代における錬金術かのようだ。金の価値は部分的にせよそれが希少であるというところに存するのだから、無尽の錬金術は錬金術自体を滅ぼすものとなる、という留保がそこにはつけられるにせよ。このダイナミズムと不安定さという二つの特色が、ロゴの存在をかくも危うく魅力的なものにしている。

ファッションにおけるロゴの威力を端的に表す事例と言えるのがライセンシングである。ラグジュアリーブランドがライフスタイル提案型のビジネスに舵を切っていったことは先に触れたが、1990年代におけるロゴマニアの発生は、ライセンスビジネスの拡大によるところが大きい。

ライセンシングとは、マニュファクチュアラーにブランドの使用権を買わせ、ブランド名義でのプロダクトの生産及び流通を許可するというビジネスモデルである。The Fashion Lawの2015年4月の記事によると、アメリカで最初に大規模なライセンスビジネスを始めたのはクリスチャン・ディオールであったようだ。1940年代、彼らはアメリカにおけるストッキングのライセンシング体制を整え、ストッキングのマーケティングを始めた。翌年にはネクタイがライセンス生産され始める。ディオールは次のような声明を残している。「全てのアクセサリーがこうした体制を踏襲することになります。3年後には、全てのクチュールハウスがこのシステムをコピーしていることでしょう。」果たしてその予言は成就し、ライセンシングはラグジュアリーブランドにとっての大きな収入源となる。

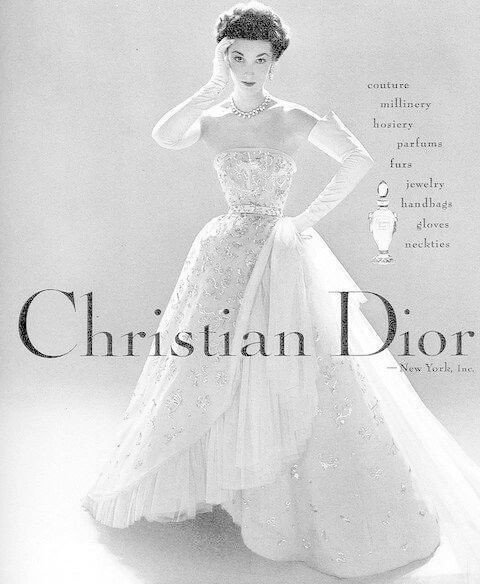

[1952年のディオールの広告。hosiery(ストッキング)の文字が見える。]

近年におけるライセンスビジネスの成功例として、トム・フォードによる同名のブランドが挙げられる。2004年にグッチを去ったフォードは、自身の名を冠したブランドを2005年より開始する。設立にあたってフォードは、エステー・ローダー社、マルコリングループと組み、香水とアイウェアをブランドの最初のプロダクトとして選択した。多額の投資が必要でリスクを伴うアパレルを、当初の選択肢に入れなかったのだ(その翌年からエルメネジルド・ゼニアがトム・フォードブランドのアパレルの生産を受け持っている)。そうすることによってトム・フォードは、堅実で(マニュファクチュアラーがリスクを負う)、確実な(正しいマニュファクチュアラーと組むことで、一定の品質と成功は保証される)事業を行うことができたことに加え、プライスレンジが比較的低い製品を先に世に出すことで、ブランド価値を確保しながらもファンベースの拡大に繋げることができた。フォードは自身のブランドを始めた際、ライセンスビジネスについてこのような言葉を残している。「私はこれ[ライセンス契約]によって、私の名が広く知られたものになり続けるだろうということがわかったのです。そうすることで、ファッションの世界に戻ったとしても、私の名の存在感はより大きなものになるはずです。」

ライセンシングとはこのように、リスクを分散させつつ利益をあげることのできるビジネスモデルであるといえる。しかしトム・フォードのこうした成功は、ブランドの徹底したクオリティ・コントロールがあって初めて可能になるものであった。流通のコントロールというのは現代のブランドビジネスにおいて必須項目になっている。ヴェトモンのCEOであるグラム・ヴァザリアはWWDのインタビューに対してこう述べている。「私たちは需要に対して常にそれより少ない供給を行っています。だから、私たちの商品はいつも売り切れてしまう。売り切れになるように、市場が求める一つ少ないだけの量を売るほうが、もう一つおまけに売ろうとして売れないということよりも楽なことなのです。こういったわけで、私たちはこういうやり方を今までしてきましたし、今のところうまくいっています。ポイントは、服がセールにかかっているというとき、それは需要に対して供給が多すぎるということを意味するということなのです。」

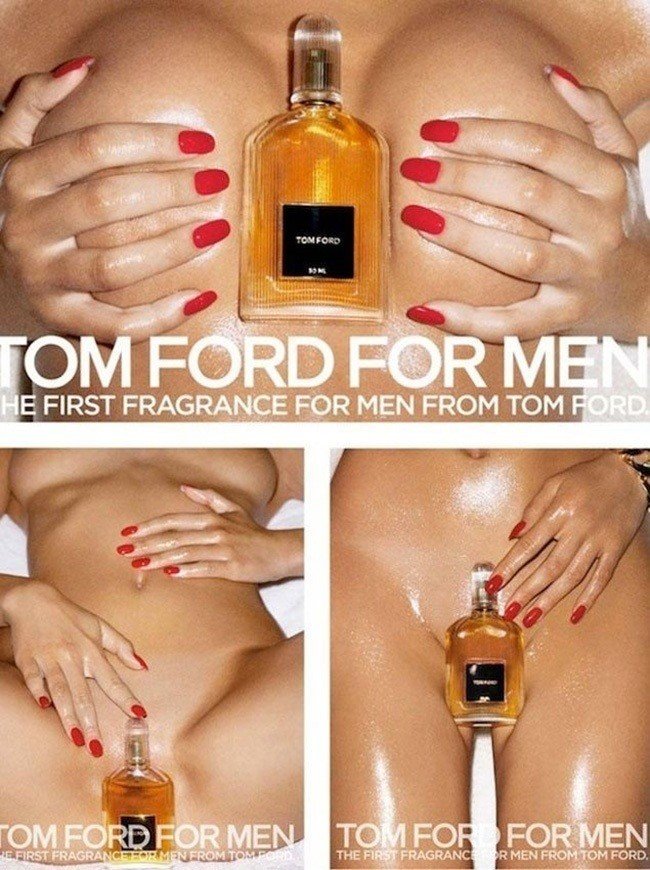

[マリオ・テスティーノによるグッチの2003年の広告(上)とテリー・リチャードソンによるトム・フォードの2007年の広告(下)。フォードは一貫してラグジュアリアスなセクシーさという価値を追求し、それに見合ったブランドイメージを作り出してきた。]

SSENSEの2018年4月の素晴らしい記事の中でHaley Mlotekが追跡しているように、バーバリーは2000年代前半、そのライセンスビジネスの拡大とともにブランド価値の低下を経験した。ライセンス商品とはいわば本物ではない(ブランドのストーリーとヒストリーを直接受け継いでいるわけではない)商品ではあるが、ロゴがオーセンティシティの代理表象となることでその価値が保たれている。しかし同時に、そのことによってライセンス品そのものがブランドのストーリーとヒストリーに組み込まれるという事態が起こり、場合によってはその価値の毀損につながる。ライセンス品によるブランド価値の低下はこのように説明できるだろう。

1990年代のロゴマニアはこうしたブランド商標の切り売りというビジネスモデルの原因であり結果といえ、その苦い経験から、ブランド本体側がクオリティ・コントロールの徹底に努めることが一般化していく。イブ・サンローランは1999年にグッチに買収されて以来、トム・フォードをクリエイティブディレクターに据え、1999年には167あったサンローランのライセンス供与を2000年末までに60に減らしたというし、81年に設立されたルイ・ヴィトン・ジャパンは、グローバル展開の際も現地に独資現地法人を置くという、現在一般化したビジネスモデルのはしりとなった。

-

ブートレグとオーセンティシティ - ダッパー・ダンの場合

こうして、ブランドビジネスにおけるロゴの力の大きさとそこにはらむ危険性は認知されてきたわけだが、その神通力を利用したビジネスで、ブランド側のコントロールが非常に難しいもう一つの領域が存在する。それがオーソライズされていない第三者による製品、いわゆるフェイク品というものである。

世界経済協力開発機構(OECD)と欧州連合知的財産庁(EUIPO)の調査によれば、2013年のフェイク品およびコンテンツ市場を含むブートレッグの市場規模は4610億ドルを超えており、これは世界全体における総貿易額の2.5パーセントに及ぶ。そして、権利侵害の内訳を見ると、その95パーセントが商標権の侵害となっており、押収品の数では、靴が最大の約27000点、次点が衣服のうち布を編んだあるいは縫ったもの、そして3位が衣服のうち革製品で、どちらも約18000点となっている。アパレルは、偽造ビジネスの最大の温床なのである。

ロゴは貨幣のように、信用を元手にしてその価値が増幅されて流通する。しかし貨幣とは異なりそこには偽造防止の仕掛けは施されていない。ドラッグのような高いリスクを追う必要もなく、薬品や一部電化製品のように必ずしも先端技術を必要とするわけでもないアパレルが偽造の対象となりやすいことはたやすく理解できる。加えて服飾品のフェイクは必ずしも本物と同等近い品質が期待されるわけではないことも重要だ。消費者が顕示を目的とするのなら、同じような見た目のものが4分の1の価格で売っていたときそれを選ばない理由は倫理的なものに限られるように見える。特に映像でコミュニケーションする時代において、コピーのオーセンティシティを示すアウラすらもはや必要とされなくなっているのだろう。

そして更に複雑なのは、フェイク品が独自のヒストリーとストーリーを持つ場合もあるということである。スティーヴ・ジョブスはかつてパブロ・ピカソ(あるいはライオネル・トリリング)を引きながらこう言ったという。「よい芸術家はコピーを行う。偉大な芸術家が行うのは盗みだ。」

ダニエル・デイは1944年、ニューヨークのハーレムに生まれた。13歳からギャンブルを始め大金を稼いだデイは、足を洗い、ファッションの店を開くことを決める。デイの渾名を冠した「ダッパー・ダンズ・ブティック」は、こうしてハーレムにオープンした。

近隣のハスラーを皆知っていたというダッパー・ダンは、彼らにラグジュリアスな服飾品を売ることを当て込んでいた。だが当時の社会状況の中で、黒人であるダンに高級ファッションを仕入れることは不可能なことが明らかになる。しかしだからといって、ダンがそこでビジネスを諦めることはなかった。彼はむしろ、それが「ゲーム[のやり方]を変えることになった」のだと述懐する。まずファーについて学んだダンは、ファーを売るビジネスに着手する。そして彼が次に学んだのは、テキスタイルにプリントを施すことであった。Interview Magazineにクイーンズブリッジ出身のラッパーであるナズがダンに行ったインタビューがあるのだが、そこからダンの最高の一節を引用しよう。「私はロゴを強調するために、様々なやり方を作り出した。というのも、店を開いて私が知ったのは、ロゴはダイヤモンドのようなものであるということだったからなんだ。ダイヤモンドを持っていることは、金を持っていることと同義だ。ロゴも同じなんだ。ダイヤを多く持っていればいるほどそいつはビッグだし、身につけるロゴが多ければ多いほど、そいつはビッグなんだ。」

こうしてダッパー・ダンは、ハイブランドのシグニチャー・ロゴをこれでもかという位に強調したブートレグの服を作り始めた。複数のブランドロゴが一つの作品の中で競演することも珍しくなかった。ラグジュアリー・ブランドを黒人が手に入れることなど考えられなかった時代のことである。彼のブティックの3階で、ブランドモチーフの入ったファブリックを「密造」することで、ダンは「彼らにハイエンドな服を身につける感覚を提供したいと思った」と語る。成功したハスラーや、ラッパーを顧客に持っていたダンのデザインは、エリックB・アンド・ラキムのクラシックである1stおよび2ndのジャケットなどに見ることができる。The more, the betterなブリンブリンの美学が遺憾なく発揮されたそれらの服はブラック・コミュニティから愛され、ナズも彼の少年時代にダンのデザインが人気を集めていたことを回想している。いわばダッパー・ダンは、オーセンティシティのシミュラクルであるロゴを模造しながら、それ自体がオーセンティシティの源泉になったのである(そもそもダッパー・ダンズ・ブティックの商品はテイラーメイド、つまりそれぞれが「真正の」ブートレグである)。

こうして、ハーレムのいちギャンブラーからファッションの分野で成功を掴んだダッパー・ダンであったが、ブティックの繁栄はそれほど長くは続かなかった。ある日、ダンのブティックで、マイク・タイソンが彼のライバルであるミッチ・ミッチェルに暴行を加えるという事件が起こる。この事件は当然大衆の耳目を集め、それをきっかけにしてダンのブランド・ファブリックの密造は白日の下に晒されることとなってしまったのだ。こうしたあからさまなサンプリングをブランド側が許容するはずもなく、複数の訴えを起こされたダッパー・ダンは1992年、あえなくそのブティックをクローズすることになる。

だがダンの数奇なストーリーはこれで終わらない。それから時が経ち、ダッパー・ダンにさらなる運命の一捻りが訪れたのはここ数年のことだった。2017年5月、グッチは2018年クルーズコレクションを発表する。その中の「ルック33」はたちまちSNS上でセンセーションとなった。ダッパー・ダンのデザインをコピーしているという指摘がなされ、文化の盗用であると糾弾されたのである。確かに、往年のダイアン・ディクソンの着るダッパー・ダンのジャケットと「ルック33」のジャケットのデザインはあまりに似ていた。大きく膨らんだスリーブに施されたモノグラム・プリントが、ルイ・ヴィトンのそれからグッチのそれへと変更されている以外は。このことは大きな話題になり、程なくしてグッチ側も公式にジャケットがダンの作品の「オマージュ」であると認める事態となった。

こうしたデザインの盗用は古くからある問題だが、面白いのはこの件がここで終わらなかったという点である。グッチ側が騒動後、ダッパー・ダンにコンタクトを取り、公式のコラボレーションが発表されたのである。それに加えて、グッチのサポートにより、ダンはハーレムに新しいアトリエを構えることができた。そこでグッチオフィシャルのファブリックを使い、創作に勤しむことができるようになったのだ。

こうして幸せな、そして驚くべき結末を迎えたグッチとダンの関係であるが、ここに至るまでに非常に複雑な経緯を辿っている。整理してみよう。まず、①ダッパー・ダンがグッチを含むハイブランドのマテリアルのデザインを非公式に流用し、作品を作る。②盗用をハイブランド側が訴える。③今度はグッチ側がダンのデザインを盗用し、④追求される。⑤最終的に、どちらもお互いのデザインの使用を認める形で結末に至る。従来のサンプリングとは、いわばロー側からハイ側に対して行うものであり、その意味で①、②の段階はオールドスクールなクリアランス問題の一つとして解釈できる。しかし③および⑤において行われているのはハイ側からロー側へのサンプリングであった。ヒップホップ自体が階級問題をかなり根深く内面化した音楽であるわけだが、ロー側からハイ側へのクリエイティブなサンプリングは許容されても、その逆は弱者の文化に対する搾取という構図になる。④の非難がリベラルな色を帯びていたのは、こうした理由によるだろう。

ただ、モードがストリートを参照すること自体はそれほど珍しいことでも新しいことでもない。2017年に大きな話題となったルイ・ヴィトンとシュプリームのコラボレーションも、ダッパー・ダンをインスピレーション・ソースとしていることは知られている(グッチの事件以降であったこのプロジェクトにおいては、キム・ジョーンズは抜け目なくダンの名前をクレジットしている)。歴史を紐解いてみると、すでに1977年、ジャン・ポール・ゴルチエはその最初のショウで、モデルに、マーロン・ブランドにインスピレーションを受けたダブルのレザージャケットと、バレエのチュチュを着せた。「ストリート由来のものをクチュールに、クチュール由来のものをストリートに」と語るゴルチエは、モードにおいてハイとローの境界を曖昧にした先駆者といえる。ゴルチエ以降も、ストリートはモードのインスピレーションであり続けてきた。1980年代にはカルバン・クラインがデニムをモードの世界に持ち込み、1990年代にはドルチェ&ガッバーナがシチリアン・ギャングたちのスタイルをモードの文法で再解釈した。また、マーク・ジェイコブスは1992年、ペリー・エリスのコレクションにおいてグランジファッションを大胆に取り入れ、物議をかもす。高名なファッション批評家のCathy Horynはこう書いた。「グランジとファッションは相容れない。みすぼらしさがここまで自意識過剰になれるとは、ここまで高い価格を要求するとは、まったく珍しいことだ。」結果ジェイコブスはブランドを解任されるが、デザイナーはのちにこう述べることになる。「解任されるなんて全く思っていなかったよ。でもいまだにこれが自分の一番気に入っているコレクションなんだ。というのも、このコレクションは、私がだれかの指図ではなく自分の直感に従ってやってみて、そしてそれが正しいと分かった時期のことを記しているから。私がストリートで、自分の周りで見て感じた真実のことが、ここに繋がっているんだ。」

[ゴルチエ自身のブランドの初めてのコレクションで披露した、バイカージャケットとチュチュのアンサンブル(上)、マーク・ジェイコブスによるペリーエリスの「グランジ・コレクション」(下)]

グッチのルック33も、こうしたモードによるストリート解釈という流れに連なっていると言える。グッチのデザイナーであるアレッサンドロ・ミケーレはこう語る。「私にしてみれば、アプロプリエーションの問題について語るべきことは多いと思う。私は[ルック33に]キャプションをつけなかったが、それは[リファレンスが]明らかだったからだ。私は見る人が、キャットウォークの上でダッパーに気づくようにしたかったんだ。私にとって、これはアプロプリエーションではなくて、オマージュだったんだよ・・・。デリケートな領域にタッチしているというのは分かっている。ブラック・コミュニティというね。でも私はブラック・コミュニティが好きだ。私は彼らが、ファッション面で、大きな影響力を持っていると思っているんだ。」

ルイ・ヴィトンのメンズデザイナーにアフリカ系であるヴァージル・アブローが就任したことも記憶に新しいが、ブラック・コミュニティの重要性を無視しては昨今のファッションは語れない。グッチのダッパー・ダン「オマージュ」はこうした社会情勢に対する目配せという側面があるわけだ。

しかし、ダンがサンプリングし、ミケーレがそのサンプリングをサンプリングしたのがロゴである(元ネタではルイ・ヴィトンのロゴではあるが)ことによって、この問題は一層複雑になっている。少し長くなるが、ダッパー・ダン・サンプリングに対するミケーレの発言をもう一つ引用してみたい。「ダッパーの世界はとても力強いものです。」「それは我々のブランドのヒストリーの一部なのです。そして、今まで誰も、グッチがストリートカルチャーにおいてどれだけ力強かったかということについて語ってこなかった。私たちによってブランドは変わり、グッチとルイヴィトンも変わり、その美学も、クリエイティブディレクターも、変わります。ですがブランドのカルチャーの表現というのは生き続けるのです。そう、どこか知らないところ、地球の裏側の何処かで、誰かが私たちの言語をアプロプリエイトしていると考えると、すごいことだという気持ちになります。私がこうした人たちについて話すのに抵抗がないというのは、こうした理由によるのです。リアルなことを言う、というのは大切なことです。皆本当にリアリティを求めている。グッチがキャットウォークのブランドだという言い方もできるでしょうが、それは本当ではありません。グッチは、本当に巨大な、様々な異なるものの表現であり、グッチとはシンボルなのです。」

先ほど我々は、ライセンス商品が、それが「本物」でないにも拘らずブランドのヒストリーとストーリーに組み込まれるという事態を確認した。ミケーレが言っているのは、それと同じようなことが、模造品においても、しかも場合によってはポジティブな方向で、起こるということだ。ダッパー・ダンはグッチのブランドロゴの力を用いてブートレグを作ったが、ミケーレが言うように、それはグッチがストリートに対するアピールも持っていたからであり、そのこともまたグッチというブランドのヒストリーの一部なのである(数ある例の中の一つを挙げるなら、スリック・リックは85年のクラシック「La di da di」で「真新しいグッチのアンダーウェアを身につけて…」とラップしている)。グッチという名前は様々な価値観や事柄の代理表象であり、そしてその代理表象としてのロゴがダッパー・ダンに利用され、そしてそれを含み込んだ形でミケーレによって再使用されている。ある意味では、グッチのロゴこそがグッチなのであり、ミケーレは、グッチオ・グッチの時代を懐かしむ同じ手つきでダッパー・ダンのデザインを引用する。現代ファッションにおけるロゴは、単にブランドに結びつく署名であるだけでなく、ロゴが使用されてきた歴史それ自体を含みこんだシンボルなのである。

このダッパー・ダンの例において端的に表れているのは、現代ファッションにおいて、ロゴはロゴというものそれ自体に対する言及あるいは批判性を含むということである。21世紀のロゴ・マニアは解離的なのだ。

-

ロゴにとってREALとは何か - グッチ・ゴーストの場合

このことを示すもう一つの例が、グッチの「グッチ・ゴースト」コレクションである。アーティスト、トレヴァー・「トラブル」・アンドリューの最初のキャリアはスノーボーダーであった。幼い頃からスケートに親しんでいた彼は、スノーボードにストリートのフィーリングをもたらした最初の一人である。のちに長野とソルトレイクにおけるカナダ代表のオリンピアンとなるアンドリューは、彼が17歳の時、初めて大きな大会で勝利を掴む。そして彼が自身を祝福するために選んだのは、トム・フォード時代のグッチの腕時計だった。ウー・タン・クランのアルバムのカヴァーで、インスペクター・デックが同じものをつけていたのだという。「あれをつけた時の、まさにあの感覚、わかるだろう?」アンドリューはその後数年はその感覚を追い求めていたようなものだったと語る。その頃からグッチは彼にとって特別なものであり続ける。

2005年にキャリアの半ばで膝を痛めたアンドリューは、療養のためフィラデルフィアに、のちニューヨークに移る。そこで彼は、音楽やアートワークを作る第2の人生を始めた。そして、スノーボーダー、アーティスト、ミュージシャンという彼の肩書きに第4のもの、ファッションデザイナーが加わる転機となったのは、2013年のハロウィーンであった。アンドリューはグッチのベッドシーツを頭から被り、そこに二つの穴を開け、その写真をツイートする。17歳以来のグッチ・オブセッションがグッチ・ゴーストとして結晶した瞬間であった。

その頃から彼は、キャンバスに、あるいはストリートの壁に、グッチのモティーフを使ってグラフィティを描き始める。2013年に彼がドロップしたラップ・チューン「Wasting My Time」の、ドリュー・トゥーンズによるヴィデオでは既に、アンドリューはグッチ・ゴーストとしてのペルソナを前面に押し出している(クリップでは、トラブル・アンディとしてのアンディ・ウォーホルと、セイモル・トゥーンズ(Samol toonz)、same ol’ toonsとしてのバスキアとが殴り合う)。「グッチ・ゴーストを描くのは、あの店で買い物をして、わ、グッチの時計だ、初めて買えた!と思ったあの経験に対する反応なんだよ」とアンドリューは語る。「その頃僕がやっていたことは、何か見つけたものを変形させて、グッチにする、ということだった。」

しかし、このプロジェクトを続けていくうち、彼は「グッチが僕を訴えるか雇うかするまでこれを続けてやろう」という気持ちになっていったという。アンドリューの周囲の人たちは、この大それた考えに驚き、彼に辞めるよう忠告した。そして2016年1月のある日、彼にローマから一本の電話がかかってくる。それは起訴の連絡ではなく、グッチ側からの、彼に対するコラボレーションの提案だった。アンドリューは「Tシャツか何かをやって終わり」だと思っていたというが、彼のアートワークはコレクションで大々的にフィーチャーされ、コラボレーションは継続的なものとなる。

トレヴァー・アンドリューのグッチ・ゴーストは、ダッパー・ダンのケースと非常に良く似た経緯を辿っている。アンドリューのストリートワイズなアプロプリエイション・グラフィティは、ダンのブートレグと同じように、ある日突然オフィシャルなものになった。実際、彼自身ダンに触れつつこう言っている。「ダッパー・ダンはいつだって、本当に予言的なことをやってきたんだ。僕の仕事を、僕の前にやっていた。つまり、何がリアルなのか、ということ。最高にドープなやり方だよ、他にはない。ブランド側がそれを受け入れるっていうのは本当に面白いことだと思うけど、僕にとってはグッチ・ゴーストっていうのは単にアートのプロジェクトで、それをリアルなものだと皆に信じさせたかったんだ。そしたらある日突然、それはリアルなものになった」。アンドリューとダンの双方にとって、ロゴこそがグッチであり、従ってロゴを用いることでグッチをハックすることができた。そしてある意味で、そうしてハックされたグッチは、ジェットセットというもはや存在しない社会階層に向けてデザインされたグッチより、よほどリアルなグッチでさえあるわけだ。「皆リアリティを求めている」とミケーレは語っていた。

-

グッチをグッチファイする

グッチの2018年のリゾート・コレクションでは、Guccify yourself(きみ自身をグッチにしろ)、Guccification(グッチ化)といったスローガンが踊った。グッチはジェットセッターの特権であることを自ら放棄し、インストール可能なモジュールとなった。本稿が書かれている時点のアンドリューのインスタグラムのアイコンは「グッチファイ」されたゴミ箱の写真である。そのゴミ箱がどこにでもある薄汚いゴミ箱であるからといって、グッチが彼を非難しようとする気配は今のところない。

ミケーレが今までで最も愛着があると語るグッチの2018年秋冬コレクションは、サイボーグがテーマになっていた。彼自身このコレクションについて、次のように語っている。「実験室みたいなものなんだよ」「人生は、実験室のようなものになりうる。昔は、人間であることは、地球と自然が与えてくれるそのものを意味した。」そしてミケーレによれば、それはもはや過去の話で、「ポスト人間」時代であるこの時代において、「全ては操作可能」であるという。「相当恐ろしいことではある。でも同時に、相当面白いことでもある。きみは違った人生を歩むことができ、違ったものであることを自分で決断することができるんだ。」ゴミ箱でさえ、グッチファイすることで別のものになることができる。グッチのロゴはミケーレの手のもとで、どこにあるのかわからないオーセンティシティを縋ることをやめ、どこのものともしれないイメージの戯れの中で自らをグッチファイしていくことを選んだようだ。

ダッパー・ダンが、グッチ・ゴーストが、オフィシャルに認可されたことでどこか牙を抜かれてしまったように思えるのはおそらく気のせいではない。彼らの作品は、それが意図されていたかどうかはともかくとして、ロゴのオーセンティシティに対する批判となっていた。しかしロゴの引用は同時に、オーセンティシティの存在を前提しなければ成り立たないものであり、その意味でロゴとオーセンティシティとの関係は無傷のまま保存される。ミケーレのグッチは、そこからさらに一歩歩みを進める。グッチのロゴの使用は、言わば同時にロゴの解体と再構築でもあるのであって、そこにおいてはロゴを支えているはずのオーセンティシティ自体が組み換え可能なものとしてみなされているわけだ。二人のデザイナーによるグッチのオフィシャルのブートレグは、リファレンスの対象が自己言及的になることで、どこかその強度を損なっているように思える。それは構造としては、自らの無罪を訴えるのと変わらないのだから。アンドリューがグッチとのコラボレーションに興奮し、感激しながらも、グッチ・ゴーストが「アートのプロジェクト」であることを強調するのは興味深い。彼はどこかで、むしろグッチに訴えて欲しかったのではないだろうか。

-

現代ファッションにおけるロゴとアイロニー

言われるように、モードは回帰するというテーゼはおそらく正しい。しかし、これまたよく言われるごとく、それは螺旋を描くように、先行するものとはまた少し位相を異にしている。90年代の繁栄ののちおよそ20年をかけて、ロゴマニアはまた戻ってきた。その相貌は一見昔と変わらないが、額にはうっすら皺が刻まれ、口元はかすかに乾いた笑みを浮かべているようだ。

グッチのコレクションで我々は、昔と全く変わらないロゴの数々を目にする。しかしそもそも、昔と全く変わらないロゴを用いるということが昔にあっただろうか?現代のロゴは、それ自体ブランドのオーセンティシティに対するリファレンスでありながら、ロゴのリファレンス性に対するリファレンスでもあるという構造になっている。21世紀のロゴマニアは、ロゴマニアに対するアイロニーを含んでいる。

そしてアイロニーの本質は、それが字義通りの読みと、言外の読みの二通りを許すという点にある。現代のロゴを面白くしているのは、このアイロニーの二重性である。ここまでの議論を追ってきた読者であれば、次のような疑問を持つのではないだろうか。とはいえ結局ロゴはロゴであり、現代ファッションがその安易な構造に頼っていることは依然明白なのではないか?と。

これはある意味で正しい。グッチのようなラディカルな試みがあるとはいえ、実際ロゴマニアというムーブメントに追随するすべてのブランドがロゴのこの深みに達しているわけではないし、そして消費者の態度もそれほど昔と異なっているわけではないだろう。しかし注意深い観察者には、ロゴはその皮肉な態度を垣間見せる。英ガーディアン紙においてLauren Cochraneは2018年3月、ロゴマニアについての記事に以下のような前文をつけている。「ファッションにおいて、ロゴはステータスシンボルや反抗の徴でありうるが、近年それはアイロニーの発信源となっている。」そしてCochraneは記事の中で、「過去30年のファッションを鑑みてみれば、現在我々はロゴのピークに達しているということがわかるはずだ」としながら、その現在地について、「今シーズン、[ロゴがこれからどうなっていくのかという問題に対する]ファッション側の答えは、ロゴを作り直し、壊し、変質させるということだった」と述べている。ロゴは、「抽象化され(ケンゾー)、おかしなところに配され(グッチ)、皮肉な形で統合され(マーティン・ローズ)、小さく小さく主張して(セリーヌ)」いた。そうした変形を、ファッションの、ロゴに対する批判性の表れと見ることも可能なはずだ[3]。

そしてまた、現代のロゴは、こうした二重性を持っているからこそ復権しえたのだといえる。歴史が証明するように、ロゴは有用である。しかしまた歴史が証明しているように、ロゴの濫用は危険でもある。このアポリアを解消する手段として、ロゴは自らを二重に隠蔽することを選択したのだ。あるものにとってはロゴとは一つのステートメントであり、そしてまた別のものにとってはステートメント性を保持しつつそのステートメントに対するステートメントでもありうる。こうして我々は、ロゴの安易さに対する攻撃から身をかわしつつ、その甘美な果実を味わうことができるようになったわけだ。見てきたように、ロゴはダイナミズムと不安定さを持っている。ロゴマニアの現在地は、アイロニーという形式によりその二つを止揚するところにあるのだといえよう。

[3] ヴェイパーウェイブという音楽ジャンルにおいて、サンプルの変形がアイロニーの様式となっていることについては拙稿「Vaporwaveと革命の A E S T H E T I C」を参照されたい(https://note.mu/noeon/n/nf3dc1ca0e6a2)。

-

ロゴにとって美とは何か - 「21世紀のロゴマニア(III)」について

以上、本テキストにおいて、我々はロゴの意義と起源を探り、その現代的な意味合いをつかもうとしてきた。そうしてここにきて、我々はロゴの美学という問題に抵触しているように思える。なぜロゴは、ロゴに対する攻撃から身を躱す必要があったのだろうか。ロゴはどうやって美的あるいは経済的な価値とつながりを持つのか。本稿の続編において我々は、マルタン・マルジェラ、コム・デ・ギャルソン、そしてとりわけヴェトモンおよびバレンシアガにおけるロゴを考察することで、この問題について検討してみたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?