野武士ジャパンとの出逢い

扇町公園のストリートサッカー

”社会”で生きる私が、”シャカイ”を知覚するとき

2017年の夏、早速私は野武士ジャパンとのコンタクトを試みた。調べると、どうやら認定NPO法人ビッグイシュー基金が運営母体だった。恥ずかしながら、ビッグイシューの存在を初めて知る瞬間だったのと同時に、どこかでこのビッグイシューの存在に既視感を覚えていた。

「(どこかで見たことがある・・・)」

答えはすぐに分かった。

止むなく路上生活を送ることになったり、経済的な困窮を抱える当事者が路上販売をしているストリートペーパー誌「THE BIG ISSUE(ビッグイシュー)」は、大阪の主要な公共交通機関の出入口で、(もちろん許可をもらって)販売しているのを、多くの通行人は必ず見かけているはずだからだ。

当然、私も天王寺駅や梅田駅等でよく見かけていたが、ビッグイシューを知る前の私にとって、その存在に対しての”見方”は、当初は怪しげなものを感じていたかもしれない。

「(なんだこのおっちゃんは・・・?)」

「(なんか雑誌売ってる。ハリウッドスターの顔が表紙のものばかりだ。映画のカルチャー誌か・・・?)」

「(でもこれ勝手に路上で販売してていいのか?海賊版チックな雑誌?)」

ホームレス界隈のおじさんが、捨てられたジャンプやマガジン、大衆雑誌を回収して綺麗にして売り直している闇市的な噂話を小耳に挟んでいた私は、おそらくその類のものだろうと勝手に思っていた。

だが、実態は全く違っていたのだ。

ビッグイシューは市民が市民自身で仕事、「働く場」をつくる試みです。2003年9月、質の高い雑誌をつくりホームレスの人の独占販売事業とすることで、ホームレス問題の解決に挑戦しました。ホームレスの人の救済(チャリティ)ではなく、仕事を提供し自立を応援する事業です。ビッグイシューの原型は1991年にロンドンで生まれました。

1.市民が自分で仕事をつくる社会的企業

社会的企業とは、ビジネスの手法で社会問題の解決にチャレンジする企業のことです。最も解決が難しいと思われていたホームレス問題ですが、野宿をしているホームレスの人でも、その多くが働いており、働いて収入を得ることを望んでいます。ビッグイシュー販売者となった人は1冊450円の雑誌を売れば、半分以上の230円を収入とできる、ビジネスパートナー、代理店主、自営業者となります。

現在、106人が販売、これまでの登録者数は2009人、14億8,920万円の収入を提供してきました。(22年3月末時点)

『ビッグイシュー日本版』のコンセプト

誰もが排除されない、すべての人が生きやすい社会、特に若い世代が希望をもって生きられる社会を作るのに役立つ情報発信をします。

世界のストリートペーパー・ネットワークを生かした国際記事や、旬の映画や音楽、アートなどのエンターテイメントなど、硬軟、率直さと楽しさをあわせもつ、今を生きる市民の雑誌です。

普段、何気なくメディア等で耳にする聞こえのいい言葉。

・ボランティア

・社会貢献

・チャリティー

・貧困救済

.etc…

私は、本当の意味で、この言葉達について深く考えることは今まで無かったのかもしれない。まるで、駅前に佇む路上販売者を見て見ぬふりしていたかの如く、目前に隠れた社会の課題について、知ったつもりでいたのが実情だったのだろう。

蛭間芳樹さんの著書「ホームレス・ワールドカップ日本代表の あきらめない力」には、こんな一節が綴られている。

Mel(※)は続けた。

「社会問題はもちろん他にもたくさんあります。でも町にホームレスがたくさんいるのは、本当に重大な問題だと思う。これを放置すれば将来の社会保障費が莫大に膨れ上がり、危機として国を襲う放置できない問題だと認識するべきです。何より、彼らを放置すること自体、基本的人権を軽視しているともいえると思う。日本はそんな国なのですか?」

※Mel Young(メル ヤング)氏:ホームレスワールドカップ創設者

この一節は、大きく私に刺さったのだ。

ホームレスを見たときに無意識に取っていた距離感、目前の隠れた惨劇を見て見ぬふりする姿勢、社会人として社会のことを本当に理解し、実践できているのか?自分自身を疑わざるをえなかった。

こうして社会の課題を初めて認識したとき、何よりも「まずどこから実践すればいいのか?」という状況に於いて、「サッカー」という切り口で取り組めること、そして元来より標榜していた【人の為になるサッカー】の具体化に、私の中で繋がった絶好の機会だったと言えるだろう。

サッカーが、こうして私を導いてくれたことに、大きく感謝している。

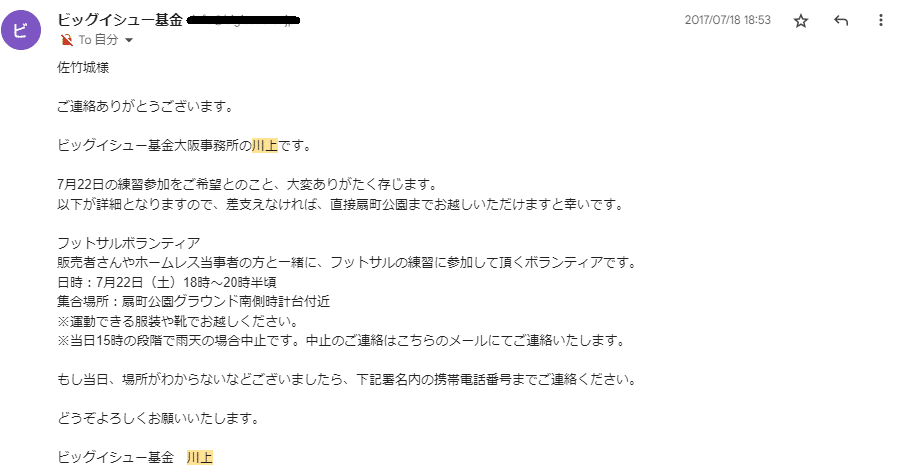

大阪・扇町公園

いよいよ野武士の練習に初参加する日がやってきた。直前に大阪のビッグイシュー基金スタッフ・川上さんとも連絡を取り合った。

扇町公園。そこは、関西テレビ放送の社屋がドンと構える大きな公園。かつて独り暮らしの実姉がこの付近に在住していたこともあり、また、よく父が真横の天神橋筋商店街で人気の江戸前握り寿司・春駒に週1ペースで通っていたこともあって、よく知る街並みだったが、

「(本当にここでホームレスサッカーなんてやっているのか・・・?)」

姉と父の用件以外で訪れる初体験だったことに、私は妙なウキウキ気分で扇町公園に訪れたことだろう。

扇町公園の南西方面・時計塔の下で、サッカーボールの音が聞こえてきた。

「はじめまして!佐竹と申します!宜しくお願いします!」

「佐竹さん!お会いできて光栄です。宜しくお願いします。」

このフットサルボランティアの集まりに於いて、プログラムコーディネートして頂いていたのが、ビッグイシュー基金スタッフの川上さん。お互い真横に並びながら深々とお辞儀しての挨拶だった。

見たところ、ボールやゴールネット等のサッカーグッズを運んでいる最中だった。すぐさま私は「お手伝いします!」と言って、フットサルの設営準備に取り掛かった。

誰がホームレスなの?という勝手な思い込み

公園の一角を一時的に借りる状態でフットサル開始に向けて準備を進めていると、同じように準備を進めてくれる人達が集まってきた。

「こんにちは!宜しくお願いします。」

「よろしく!ゴールネット作るの、手伝ってくれる?」

「はい!」

最初は、「(この人がいわゆるホームレスなのか・・・?)」と勝手に思っていたが、そんな不躾なことを聞ける訳もなく、ただ目の前で沢山の人が集まって準備していく流れに身を任せるぐらいしか為す術が無かった。

あたりを見渡してみると、色んな人がいる。

・男性

・女性

・学生

・若年層

・ご高齢の方

・足を引きずりながらも元気良く来てる人

・見るからにサッカー出来ます感を出している人

・見学だけの人

.etc…

一言でいうと、非常に多様な人たちが集まっている光景だった。私は「誰がホームレスなのか?」ということを考える暇もなく、川上さんの第一声でフットサル会が始まった。

「皆さんこんにちは!ホームレスサッカー・野武士ジャパン、一応は(笑)日本代表の練習会にご参加頂きありがとうございます。初めての方もいらっしゃるので、簡単にこれまでの経緯と概要を説明しますと(中略)」

川上さんがそう仰ると、一人ずつ一言自己紹介する時間となった。ここで初めて参加者がどこの誰なのかを知る機会だと(勝手に)思っていたので助かると思っていたが、

・ちゃんと自己紹介をする人

・めちゃくちゃ大声で名前を叫ぶ人

・今日呼ばれたい名前だけ伝えて後は宜しくだけ述べる人

・小声過ぎて何言ってるかさっぱり分からない人

.etc…

フリーダム過ぎる自己紹介ターンに思わず笑いそうになっていた。「いやいや人の自己紹介を笑うなんて失礼過ぎるだろ!」と内心我慢していたが、参加者の一人ひとりがどこの誰でということもさっぱり分からない状態で、自己紹介ターンを終える。

これを終えると、いわゆる“アイスブレイク”というレクレーションが始まった。あらゆる社会活動の場面で用いられるアイスブレイクとは、下記のような意味合いになる。

アイスブレイクとは、氷を解かすことの意味。初対面の人同士が出会う時、その緊張をときほぐすための手法。集まった人を和ませ、コミュニケーションをとりやすい雰囲気を作り、そこに集まった目的の達成に積極的に関わってもらえるよう働きかける技術を指す。

アイスブレイクは自己紹介をしたり、簡単なゲームをしたりすることが多く、いくつかのワークやゲームの活動時間全体を指すこともある。「コミュニティビルディング(community building)」や「アイスブレイキング(ice breaking)」とも呼ばれている。 「アイスブレイク」という用語は、参加者の不安や緊張を氷にたとえ、その「硬い氷をこわす、溶かす」という意味を持っている。

アイスブレイクのおかげで、さらに一歩前進して相手のことを知る良い機会となっていた。当時の野武士ジャパン大阪では、

・ランダムに歩きながら目と目があった人同士で、名前を言い合い、握手して「宜しくお願いします」と言い合う

・ノートーク(喋らず)で、身振り手振りを用いながら年齢順に前から並び合って、綺麗に階段になっていればクリア

・直接地域や都市名、地理の名称を言わずに出身都道府県の地域別(東北、関東等)に集まればクリア

・北から順番に地理名称を言わずに出身都道府県別に並べばクリア

etc…

このような野武士ジャパン式のアイスブレイクを通じて、お互いの緊張を解しつつ、ダイレクトな対人コミュニケーション以外に於いて、テーマの構築次第で相手のことを少しずつ知る機会となっていった。

そこからは、通常通りドリブル練習やパス練習等を挟みながら、最後は紅白戦のミニゲームを実施。ミニゲームでは、先ほどのアイスブレイクで知った各々の属性や所属先等でチーム分けしたり、まぜこぜのチームを組んだり等、多様なチームビルディングを通じてボールを蹴り合った。

また1つ特徴的なのは、合間の休憩時間が少し長めに設定されていることだ。ホームレスサッカーとは言え、競技サッカーとは違うゆったりとした空間であり、休憩時間も相互コミュニケーション形成の大事な場面となっていた。

(※中列一番右側でサムアップしているのが私)

初参加の練習を終えた感想は、非常に有意義なものを感じていた。

何よりもその空間では、異次元の価値観なるものがあって、多様な背景を担った者同士が、お互いの肩書や背景を一旦横に置きつつ、心からサッカーを楽しむ姿勢や雰囲気作りというものが醸成されていた。

そこには、誰がホームレスだとか、誰がボランティアだとか、そういった勝手な思い込み・レッテル貼りを排除して、みんなで楽しく1つのボールを追いかけて心から認め合う空間であり、私の中で大きな価値があると感じる瞬間だった。

そして、それまでのホームレスに対する勝手な印象や、自分が聞きたいことだけばかりに注力し、相手の気持ちを推し図らないコミュニケーションがどれだけ相手に負担をかけてしまっているのか理解し、大いに反省した次第だった。

・自分について語ること(例えば自己紹介)が得意/不得意な人

・バーバルコミュニケーションが得意/不得意な人

・ノンバーバルコミュニケーションが得意/不得意な人

・サッカーが得意/不得意な人

・ボール遊びが得意/不得意な人

etc…

多様な特徴やバックグラウンドを担う当事者に対して、ガツガツなスタイルだけではどうにもできない。相手がどんな人物で、どんな背景を持っている人なのか知る必要はあるものの、直接的なコミュニケーションだけでは避けられてしまいがちだ。アイスブレイクやボールのパス等のレクレーション、時には非言語なアトラクションを通じて、時間をかけて相互理解していくことで、本当の意味での関係性や信頼性の構築、本質的な緊張を解していけるものではないかと考えるに至る。

野武士との初対面を終えた後

サッカー観に於ける変化

野武士ジャパンの練習には引き続きフル参加していった。コアに活動していこうと思っていた私は、川上さんへ自分の素性やこれまでの経緯について伝えた後、川上さんからのリクエストで野武士ジャパンの練習をコーディネートする機会を頂くことになっていった。

この機会が、私をサッカーの指導者ライセンスを取得しようと決意するきっかけとなっていった。意外なところで巡り合ってきたこの経験に、それまでプレイヤーとしてのサッカーライフを歩んできた人間として、練習プログラムを構築することに対する知見不足や苦労等があり、しっかりと指導者ライセンスを取得してノウハウをつけていこうと思うように至っていた。

もちろん、既存のJFA指導者ライセンスは、”競技性”サッカー主体のライセンスではあるものの、野武士ジャパンを始めとした”社会性”サッカーに於いては、通じるもの/通じないものは当然存在する。

ライセンス取得前に感じていたこととして、これまで取り組んできた”競技性”サッカーに於いても”社会性”に通じていた意外な要素もありつつ、サッカー自体をそうやって”競技性”・”社会性”等と勝手に分割していた自分がいて、そもそもサッカーとはどんなスポーツなのか?を考える良い機会だと思ったのだ。

指導者ライセンスを通じて、自分のサッカー観をアップデートし、サッカーの本質を多様な側面から見据えていこうと考えるに至った。2018年11月11日、JFA C級コーチライセンスを取得した。

仕事に於ける変化

自分の本業に於いても、嬉しい変化があった。まずは、それまで苦しむ日々が多かった職場に於いて、コミュニケーションの大切さを感じるに至った次第だ。勿論、業務上のホウレンソウも然り、何気ない会話や自己アピール、相手に自分の意思を伝えるときのポイントや要領の適正性等、それまで無作為に執っていたコミュニケーションが、少しずつ意識的な推し図りも担うコミュニケーションが増えていったことで、仕事に於ける苦しさも減っていくことがあった。

そして、何より一番嬉しかったことは、この野武士ジャパンでの活動について、社外のお客様から関心を寄せて頂き、認めても頂き、励ましも頂いたことだった。

なぜ社外のお客様から気づいて頂いたのかというと、下記ネット記事をお客様が見つけて頂き、わざわざ私に連絡を送って頂いたからだった。

正直なところ、めちゃくちゃ嬉しかった。クソミソ吐かれ続けた新人時代を思い返すと、何よりも自分が社会でちゃんと生きていることを実感した瞬間だった。

それからというものの、私は社外のお客様と交流する機会が増え、ようやく営業らしく振舞っていけるようになっていた。相変わらず営業数字は厳しいものだったが、顧客との接点に於いては、明らかに新人時代と比べて増えていく結果を伴っていた。

ダイバーシティカップin関西大会実施へ

先述した朝日新聞デジタルの記事は、「ダイバーシティカップin関西 プレ大会」という名のフットサル大会イベントでの一コマである。

(※中列右から二番目が私。)

「ダイバーシティカップって何なんだ?」という話。

野武士ジャパンの活動には、先述したようにホームレスの当事者以外にも、多様な背景を担う者が一同に集う空間となっていった。不登校・ひきこもり、うつ病経験者、LGBT、難民・移民など様々な社会的背景・困難を持つ人たち、公園で散歩がてら遊んでいた人たち等、実に多様な人たちとのサッカーでの繋がりや体験を、一時のものだけに留めておくのは非常に勿体無いと感じていた当時のビッグイシュー基金・東京スタッフの長谷川さんが発起人となって、「ダイバーシティカップ」なるフットサル大会を開催するに至ったのだ。

実はこの大会、上記写真(2017年)の時点では東京を中心に過去3回開催されていたなかで、大阪を中心とした関西大会の開催が切望されていて、「ダイバーシティカップin関西 プレ大会」はその関西大会のプレ大会という位置づけだった。

幸運なことに、私はその関西大会実施前に活動に関わることが出来て、徐々にコアメンバーとして活動の幅を広げていくに至るのであった。ちょうど、この大阪でのプレ大会後に、東京で第4回大会が実施されるとのことを聞いた私は、基金大阪スタッフ・川上さんと連携して運営ボランティアとして視察に行くことになった。

このとき、一緒に大阪から帯同させて頂くことになった人が、「PSIカウンセリングルーム」というカウンセリング事務所の代表を務めている竹内さんという方であり、以前から野武士ジャパンの活動に関わっていた方である。

この竹内さんも、私の心境や野武士での活動に大きな影響を与えて頂いた方であった。

To be continued…