「日本人とユダヤ人」講読

野阿梓

第十講 ヒルレル(5)

17

ここで、ルカ書に戻ると、宣教を始めたイエスが四十日間、荒野で修行し、悪魔の誘惑を斥けた後、故郷のガリラヤはナザレ村に帰る場面があります。非常に微妙な言い回しなので、全文、引用します。

「イエスは諸会堂で教え、みんなの者から尊敬をお受けになった。

それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように会堂にはいり、聖書を朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてある所を出された、

「主の御霊がわたしに宿っている。貧しい人々に福音を宣べ伝えさせるために、わたしを聖別してくださったからである。主はわたしをつかわして、囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、主のめぐみの年を告げ知らせるのである」。

イエスは聖書を巻いて係りの者に返し、席に着かれると、会堂にいるみんなの者の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、「この聖句は、あなたがたが耳にしたこの日に成就した」と説きはじめられた。すると、彼らはみなイエスをほめ、またその口から出て来るめぐみの言葉に感嘆して言った、「この人はヨセフの子ではないか」。そこで彼らに言われた、「あなたがたは、きっと『医者よ、自分自身をいやせ』ということわざを引いて、カペナウムで行われたと聞いていた事を、あなたの郷里のこの地でもしてくれ、と言うであろう」。それから言われた、「よく言っておく。預言者は、自分の郷里では歓迎されないものである」(第四章第十五節から第二十四節)

この記述を注意して見ると、一見、イエスが(学者のように)巻物になったヘブライ語の聖書イザヤ書の箇所をすらすらと読み、みなが瞠目したようにも見えますし、ザッとだけ読んだ人はそういう風に理解するかも知れませんが、よく読めば、

「聖書を朗読しようと立たれた」=朗読は暗誦する意との解釈もできる。

「イザヤの書が手渡されたので、その書を開いて、こう書いてある所を出された」=その箇所を示しただけで、読んだのがイエスだとは書いてない。

「彼らはみなイエスをほめ、またその口から出て来るめぐみの言葉に感嘆して言った」=イエスが語った内容を称賛しているが、イエスがヘブライ語の聖書を読んだことを誉めたとは書いてない。

このように、イエスが「書き文字」を「読んだ」とはどこにも書いてないのです。

ナザレの会堂での冒頭の一節が問題になりそうなので、念のために英訳を示します。標準的な欽定訳です。

「And he came to Nazareth, where he had been brought up: and, as his custom was, he went into the synagogue on the sabbath day, and stood up for to read.

And there was delivered unto him the book of the prophet Esaias. And when he had opened the book, he found the place where it was written,」

他の版も参照しましたが、大体、似たり寄ったりで、最初の「朗読するために立ち上がった」箇所は「raed」以外の単語は使われていません。現代の私たちは普通、「raed」は「書かれた文字を読む」という風に解釈するでしょうが、古代にあっては「音読する、朗読する」の意味でもあります。すなわち、文字を読んだとは書かれてはいないのです。そして、続く箇所も(イザヤの表記が、Isaiah だったりする他は)同じです。

福音書の書記はどれもそうですが、なかでもルカは巧妙なので、読み手がミスリーディングしそうなことは書くが、肝心なことは書かない。イエスは「read」するために立った。そしてイザヤ書の箇所を「found(見つけた)」だけです。誰がその聖書の文言を読んだかは書いていません。

さすがに、ここまで慎重だと後世の人たちも、これをもってイエスに読み書きが出来た、とは言わないのも当然でしょう。イエスの識字能力について肯定論を唱える学者も、さすがにヨハネ書は上げても、ルカ書のこの箇所は上げないのが、なによりの証拠だと思います。

先の項で、ルナンが、イエスの幼年教育に言及して、近代以降の西洋人がやるように「教科書を手に、読み書きを習った」という意味の描写をしていたことを思い出してください。私には、それは非常に異和感がある情景描写です。なによりもまず、それは聖書をきちんと読んだ結果ではない。ルナンの想像力によって補っている。本当は聖書には、そうは書かれていません。

そう。なにか決定的なことを見逃しているのです。古代の信仰の道や、聖書に接することに与る、一番大切なものが、ルナンには見えていない。私には、西洋でも最も古い学統を持つカトリックの神学校で学び、パリで啓蒙思想に触れたルナンには想像もつかない、古代ユダヤ教の「教育」システムが、近代と古代、両者を絶対的に断絶しているような気がします。

ハッキリ言いましょう。実際には、イエス時代も含む古代イスラエル社会での「初等教育」とは、一五〇年前のルナンの生きた十九世紀の西洋社会のそれとは全く異なるものだったのです。

先に、第五講1で引用した、市川喜一氏の論述を思い出して下さい。そこには、

「アラム語に翻訳された聖書は「タルグム」と呼ばれますが、これは単なる日常語への置き換えではなく、ヘブライ語聖書の意味を解説する注解書の役割も兼ねています。タルグムはヘブライ語聖書のアラム語への解説的翻訳と言うことができます。会堂で朗読される聖書はヘブライ語聖書でなければなりませんが、解説し勧めをする者はタルグムを用いることになります。子供たちは「書物の家」(会堂付属の学校)でまずタルグムを学び、それを通して聖書のヘブライ語を学習することになります」

――とありました。

ユダヤ人は古代から現在にいたるまで、初等教育には熱心な民族です。周囲から迫害を受けてきたせいもあるのでしょうが、とにかく成人する前までには、子供を一人前の人間にする。それがユダヤ教の「教育」理念だったように感じられます。ディアスポラの古代から、迫害された中世や近世を経て、現代にいたるユダヤ人の「生きるための知恵」が、まさしく子供の教育に表れているのです。しかしそれは古代から連綿とつづく「口伝口承」の伝統(Oral Tradition)であり、近代西洋社会(=キリスト教社会)の「書き文字」リテラシー至上主義とは異なる文化です。

18

上述の市川文献の「書物の家(Beth sefer:ベト・セファー)」は、日本でいう小学校に相当します。初等教育です。

(本当は、それ以前に、まず父親から子への「家庭教育」があるのですが、イエスの場合、父ヨセフとのややこしい関係性を考えると、果たしてヨセフから、イエスが彼の弟などと同じように処遇されたかどうかが判りませんし、それについての新約での言及が一切ないので、ここでは伝統的なユダヤ教の「公教育」に話を限定します)

「書物の家」は、「教師の家(ベト・ラバン)」とも呼ばれますが、かなり古い伝統であり、第六講「ゼカリヤ」の項で触れた、バビロン捕囚から解放された人々の、二度目の帰還の際、バビロンで異邦人の妻をめとった人に対して、離縁するように命じた過激なる祭司エズラが、起源前四五九年に開いた大集会において、一六歳以上で父親を失なった少年の教育のために、エルサレムに公立学校を建てたのが始まりとされています。この伝承の真偽のほどはさておき、古代イスラエルでの初等教育の伝統の長さが判るでしょう。

(ただし、公教育の普及については異論もあり、学校制度としては、大祭司ヨシュア・ベン・ガムラが、六歳ないし七歳以上の子供たちのために全ての町村に公立学校を開くよう努めるまで、イスラエル全土には発展しなかった、とも言われてもいます。ガムラは紀元六四、六五年頃の大祭司でユダヤ戦争直前の人なので、このあたりは微妙なところです。ガムラ(別名ガマラ)はタルムードのババ・バスラ記二一a項に記述があり、「一人の教師は二五人までの生徒しか受け持てない」等の細かい教室の人数規定などにも言及しています。彼はユダヤ戦争の間に、穏和な方針をとって、狂信的なイドマヤ人によって惨殺された、とウィキペディア英語版にはあるのですが、主流のユダヤ人のゼロテ党員ならともかく、イドマヤ人の狂信者というのも判らないし、死の前後の事情が不明なので、この人物がどのような人だったのか、判断がつきません)

しかし、イエスが公生涯において、自在に聖句を暗誦するほど聖書に親しんでいた、ということ、そして、冒頭の数語を口にしただけで、周囲の人たちがその聖句の全てが理解されていた、ということは、それが何ら、その時代にあっては不思議ではなかったことを示しています。少なくともイエス時代には、ガリラヤ地方での「初等教育」は万全だったのが判ります。

いずれにせよ、その教育方法はフランス人のルナンが考えたような「西洋的」な「書き文字文化(エクリチュール)」を基礎においたものとは、かけ離れた「教育」でした。それは次のようなものだと言われています。

「ガリラヤでは、最初、子供は男女の別なく、学校に通っていました。十五歳をすぎた優秀な子供だけがより高等な教育を続けました。女子にその先の学習がないのは、当時の女性は、大体その年齢で結婚していたからです。

ユダヤ人の子供は、まず、五、六歳から「書物の家」で、口頭反復の練習による暗記学習でトーラーを学びます。

一二歳になると男子のみ、より複雑な口語によるトーラーの解釈を学びます。暗記の訓練に、教師と生徒の間での質疑応答が加わります。ここでもまた書き文字は入ってきません。

一三歳になると、ユダヤ教の宗教的な「成人」となりますので、初等教育は終わります。一二、一三歳をすぎた男子で優秀と見なされた人は、より高等な教育機関である「学問の家(ベト・ミドラーシュ)」にて地元のラビによる教授を続けることがあります。そこでは、トーラーと口承の伝統を理解し、特定の状況に適用するためのより激しい教育課程となります。

より優秀な人は高名なラビについて弟子として聖職の道を進みます」

(トーラーはふつうユダヤ教の「律法」の意味に使われますが、もともとヘブライ語で「教授」「教育」「規則」といった語義があり、さらに文字で書かれたトーラーとは別に「口伝律法(Torah she-beal-Peh=英語:Oral Law)」の伝統があります。これらは後にミシュナーとして編纂されますが、とにかく、どの年齢の段階であれ、口伝と暗記の教育に最も重点がおかれているわけです)

以上は、主に、キリスト教改革派のユダヤ教研究者レイ・ヴァンダー・ラーンによるサイト「That the WORLD may know(世界が知るかもしれないこと)」の「シナゴグ学校(Synagogue School)」英語版ページを参照しました(※1)。日本語は拙訳です。

※1)https://www.thattheworldmayknow.com/synagogue-school

ただし、いくらなんでも、私とて、たった一つの、しかも一人の宗教家が興したであろう新宗教のサイトを全面的に信頼したわけではなく(先述した大祭司ヨシュア・ベン・ガムラの遺蹟についての異論もあるため)、ソースの確認には努めました。つまりは、

1)イエス時代のユダヤ教徒には、初等教育があり、

2)それが暗記学習である。という二つの要件を満たせば良いわけです。

1)初等教育については、ミシュナーの中あるいは派生した文書に「ピルケイ・アヴォット(Pirkei Avot)」というものがあり、「父の章」ないし「父の倫理」と訳されるものです。公式な法律ではないのですが、ユダヤ教徒の宗教規範を示した文書になります。そこに、

「五歳はミクラを学ぶための年齢である。一〇歳はミシュナーを学ぶための年齢である。一三歳はミツボットを守る義務のため。十五歳はタルムードを学ぶための年齢である」(第五章第二十二節)

――という文言があります。異なるヘブライ語本文の訳では、

「彼はよく言っていた。五歳でミクラを学び、一〇歳でミシュナーを学び、一三歳でミツボットを守り、十五歳でタルムードを学び、十八歳で花嫁の天蓋を築き、二〇歳で(生計を)追求し、三〇歳で力の頂点に達する。四〇歳で知恵がつき、五〇歳で助言ができるようになり、六〇歳で老齢になり、七〇歳で満年齢になり、八〇歳で「強さ」の年齢になり、九〇歳で曲がった体になり、一〇〇歳で死んだも同然になり、この世から完全に去ったようになります」

――と論語のようにも表現されます(※ 以下のサイトでは猶英対訳になっています)。

※2)https://www.sefaria.org/Pirkei_Avot.5.21?lang=bi

ミクラ(Mikra)とはヘブライ語の「読むもの」から派生した語で「聖書」を意味します。ミシュナーは前述したようにトーラーに関する註解や議論、ミツボット(Mitzvot=ミツヴァ)は「戒律」の意味です。これはヒルレルの言葉ではありませんが、彼の言葉はピルケイ・アヴォットでは頻繁に引用されています。

2)暗記学習については、

ややこしいのですが、本文テキストの異本によっては、当該箇所は第五章第二十一節となっているものもあります。ユダヤ文献に関して素人の私には、この異同の理由が判りません。それで、別な猶英対訳の別なサイトで、ピルケイ・アヴォットの第五章第二十一節の補遺では、ミクラではありませんが、少なくともミシュナーの学習に関しては、

「ミシュナーの学習とは、今日のようにミシュナーを勉強することではなく、ミシュナーのほとんどの文学的な形式である簡単なハラーハー的な内容を暗記することを指します」(※3)

――とあります。

つまり、一〇歳でのミシュナーにおいて、書き文字の学習ではないなら、当然、それ以前の五歳児でのミクラの学習も、書き文字ではなく、反復暗誦による暗記によるものだと思われます。

※3)https://www.sefaria.org/English_Explanation_of_Pirkei_Avot.5.21.1?lang=bi

なお、上記の発言主体の「彼」は、一般的には、第五章第二十節の発言者ユダ・ベン・テマ(Judah ben Tema)による言及とされてきましたが、最近の説では、シュムエル・ハ・カタン(Shmuel ha-Katan)によるものであり、また本来のミシュナー・アヴォットにはなく、後に追加された論ではないか、と言われています。

カタンは、バビロニア生まれのユダヤ人で、紀元一世紀の最後の二〇年間、ヤムニア会堂のガマリエル二世総主教の下で仕えていたタンナイムの第二世代の人です。つまり紀元八〇年代から活躍したわけで、それは七〇年に終結したユダヤ戦争後の時期ですから、書かれてあることは、イエス時代の出来事であるに、まず間違いないでしょう。

ユダヤ戦争の直後には、エルサレムに籠城したユダヤ人はローマ軍に捕らえられ奴隷にされたりして、混乱期が続いたと思われますので、初等教育がすぐに復活できたとは考えにくい。その記述は過去のものだと思われます。

さらに別な典拠としては、「ベト・セファーは、例えば紀元前一〇〇年頃のエルサレムのベト・ミドラーシュよりも遅い時期に制定され、その後、すべての子供たちの利益のために一般的に導入されたとされています」(ジャストロウ&コーラー編「ユダヤ教百科事典」(一九〇六年刊)より)とあるので、イエス時代にはベト・セファーは在ったことになります。

ともあれ、これら他の複数の文献で、「五歳でミクラを学び、一〇歳でミシュナーを学び、一三歳でミツボットを守り、十五歳でタルムードを学び」という同じか類似の文言が確認できましたので、上述の簡にして要を得た文章を採用し、私訳しました。ご叱正あれば、訂正するに吝かではありません。

すなわち、古代のユダヤ社会では、子供の教育とは、まず何よりも口頭による復唱と暗記、聖句の暗誦が基本であり、書き文字を介さない学習が重視されていたのです。共同体の知識は口頭で伝えられていたので、伝統と神の言葉の暗記が不可欠でした。ユダヤ人の少年は、大人になる頃には、ほとんどの聖句を暗記していました。誰かが一節を暗唱すれば、それが正確に引用されているかどうかを聴衆は知ることができました。だからこそ、イエスが、「そこにはこう書かれている(It is written...)」と始めただけで、聴衆はそれが正確な引用であることが判ったのです。

ただし、文字が書かれていることは目で見たら判りますから、文字の概念は理解していたにせよ、それを「読み書き」できるリテラシーがあったとは書かれていないのです。

先のルカ書の記述を、そういった眼で読み返してみると、今まで見えてこなかった(ルナンが見落としていた)西洋社会とは全く異なる古代の世界が、広がっていることが判るでしょう。

もちろん、現在は事情がことなります。とはいえ古代と同様、現代のユダヤ人でも、初等教育の重要性は民族的美徳として、しみついており、伝統的には、男子は三歳になった日にヘブライ語のアルファベットを父親から習い始めます。家庭教育は、書き文字から入るわけです。民族ぐるみ差別と迫害に晒されてきたユダヤ人は、どこの国に行っても既成の白人コミュニティの企業などでは出世できませんから、おのずと自営業や弁護士などに就くことが多い(と「日本人とユダヤ人」にもあります)ため、それに必要な初等教育を、まず家庭で十全に行うわけです。

しかし家庭教育とは別に、一般的なユダヤ人の男子は五歳になると、「チェダー(Cheder=部屋の意)」と呼ばれるユダヤ教とヘブライ語の基礎を教える伝統的な「小学校」に入学します。この制度は、一八世紀末までには欧州全体に広まっていました。

ヘブライ語の読み方を憶えると、すぐにレビ記とモーセ五書から、トーラーを学習します。普通は、七歳頃からミシュナーを学びはじめ、それをマスターすると、タルムード(ミシュナー、ゲマラ、解説)の学習に入ります。しかし古代の方法論はここにも活きていて、これらの教育の主たる方法論は、相変わらず「読み聞かせ」と暗記学習なのです。

そして一三歳か一四歳になると、チェダーでも男子の教育はバーミツバ(成人式)によって終了します。

だから、ルナンがもし、パリで語り合えるユダヤ人の友人を得ていたら、彼も自分の他文化理解の不足と「理性による蒙昧」を解かれていたはずです。しかし、残念ながら、神学校での厳格なカトリック教育と、十九世紀パリの啓蒙思想に感化されていたために、そして何よりも頑迷な人種差別主義のために、彼はユダヤ人コミュニティには接しなかったと思われます。

それにしても、彼は政府の命令とはいえ、実際にパレスチナに旅しているのです。当時、パレスチナまで実際に足を運んだ西洋人はあまりいなかっただろうし、ましてや、イエスが育ったナザレの村まで訪れたのは彼くらいでしょう。しかし、自分の足でイエスの生地を訪ねても、そこで自分の目で何を見ようと、西洋文化というウロコに眼を掩われた人は、実際、なにか見たつもりでも、その実、何も視えてはいなかったのです。

19

さて、ヒルレルにもどります。

ヒルレルが何故、イエスの師たりえたのか。ルナンの誤解や曲解に満ちた理解においてさえ、たまたまそう言ったことは、しかし、案外、神髄をついています。しかも、ルナンの思惑は、どうも、穏やかではなく、イエスをヒルレルのさらに上に置こうとしているようにも窺えるのです。

ヒルレルは数多くの箴言(格言)を残したことで有名なのですが、それは現在では「黄金律(Golden Rule)」と呼ばれているもので、たとえば、マタイ書で、

「だから、何事でも人々からしてほしいと望むことは、人々にもそのとおりにせよ。これが律法であり預言者である」(第七章第十二節)

――とあるような言葉は、東洋では、孔子も言っています。(表現としては真逆ですが)論語で、

「己の欲せざる所は人に施すことなかれ」(顔淵第十二の二、衛霊公第十五の二三)

――という東西の明哲が等しく言っていることですが、これは偶然にもヒルレルの次の言葉と同じです。

「あなたがたにとって憎むべきことは、あなたがたの仲間にしてはならない。これが律法の全容であり、残りは説明である」

これは、トビト書という旧約外典(カトリックと正教会では正典、ユダヤ教では外典、プロテスタントでは文学としての扱い)に、

「自分が嫌なことは、ほかのだれにもしてはならない」(第四章第十五節)

――があり、ほぼ同一です。トビト書は、少し奇妙な物語で、北イスラエルがアッシリアに滅ぼされた後の捕囚で連れ去られ、ニネベで暮らすユダヤ人のトビトの話です。

当然のことながら、イエスも同様のことを言っています。先に述べたマタイ書以外にも、ルカ書で、

「人々にしてほしいと、あなたがたの望むことを、人々にもそのとおりにせよ」(第六章第三十一節)

――とあるのが、それです。

他の文化圏にも同様ないし類似の格言があります(ヒンドゥー教やイスラム)。古代ギリシャやローマにもありますが、一番古いものは、紀元前二〇〇〇年まで遡るとされる古代エジプトの物語にあるとされていますが、少し表現が判りにくい。ただし紀元前四世紀から前七世紀のパピルスには、ヒルレルと同じ表現があります。洋の東西を問わず、古代人の倫理観は、等しく高潔だったことが判るでしょう。

しかしながら、ともあれ、言っている意味は、どれもほぼ同じですが、二通りの表現があることは判るでしょう。それは言葉の正確な意味において、似てはいても、微妙にことなります。

片方では自分が欲していることを他人にも「為せ」、という「肯定的な命令形」であり、そこから派生した形の逆の言い方は、「否定的な禁止令」です。これらは、厳密には同一のことを指してはいません。一般に、「為せ」という「黄金律」に対して、「自分がされたくないことを人にしてはいけない」を「白銀律(シルバールール)」、「人があなたからしてもらいたいと思っていることを人にしなさい」を「白金律(プラチナルール)」とも言います。

これら派生的な表現は、黄金律の限界をあらかじめ想定して、その先手を打つ表現と見なされます。しかし、プラチナルールなどは、用語としてはまだ新しく(リーダーズの第三版(二〇一六年刊)には見当たりませんでした)、あまり一般にも馴染みが薄いと思われます。ただ、それが必要とされる社会状況は理解できます。

現代のビジネス界でもこれは共通認識されているようで、一例を挙げると、あるコンサルタント会社のCEOであるアネット・フランツ女史はつぎのように語っています。

「ゴールデンルールは他人の感情を無視し、私たち全員が同じように扱われることを前提としていますが、プラチナルールは、私たちが扱われたいように扱われたいと認識しています。それは、私たち全員が異なるニーズを持っており、個人として尊重されることを認めています。それはゴールデンルールへのかなりの改善です。それははるかに共感的です」(※ 原文は英語。以上は拙訳による)

※)https://customerthink.com/cx-journey-musings-golden-rule-or-platinum-rule/

いかにも現代的な感覚だと思われますし、おそらく彼女が生きているアメリカ社会のビジネスでは、もはや黄金律では、やっていけないのだ、と推察されます。この女性は単に自分の生き方を説いているのではなく、自分の所有する私企業やそれがある社会全体について、述べているからです。

皮肉屋で有名だったバーナード・ショーは、「黄金律というのはないというのが黄金律だ」と言い、別な本では、その説明的な句「人にしてもらいたいと思うことは人にしてはならない。人の好みというのは同じではないからである」を残しています。

確かにマゾヒストが求めるものは他の多くの人々が求めないものでしょう。最近の言及としては自殺願望のある狂信者から自爆テロリストまでが、この範疇に入ります。しかし、そこまで考えないと生きていけない世界は、あまり健全とは言えないと思われます。前述の女性CEOは、そういう時代の社会に懸命に生きているのでしょう。

健全な社会での規範としては、そこまで深く考えないでも、現代的に言うプラチナルールでも、それはただ単にゴールデンルールの別な表現、という大まかな認識でよいと思われます。古代の箴言なら尚さらです。すなわち、一般社会倫理として見た場合、イエスの表現とヒルレルの表現に、そこに優劣を見出そうとするのは意味がない、ということです。

ちなみに「黄金律(Golden Rule)」という用語は、一七世紀初頭に英国の聖公会の神学者らによって用いられ始めたと見なされています。私は個人的に、ここまで他人の内面を斟酌するのは、近代以後の「病」だと思いますので、古代に考察をしぼるならば、どちらの言い方でも、それは同じ意味合いだと受け取って差し支えないと考えます。

同一の倫理感による箴言や格言が、各国各地方やさまざまな年代において、伝播ではなく、独自多発的にあったとしても、不思議はない。まして、同じユダヤ教の文化圏内で数十年の差で同じ意味の言葉がなされた、それも「権威ある者」が弟子に対して、つまり他人を諭す内容としてなされたならば、それは同根とみるべきでしょう。すなわち、イエスはヒルレルの言葉を敷衍して、そう語ったのです。

ルナンが生きた第二帝政のパリは、そろそろ近代の病に冒されて、人々が生きづらくなりつつある時代であった。しかし、それとイエスの生きた時代を混同してはならないと思います。ヒルレルの言葉は、ユダヤ教の会堂のネットワークを介して、間違いなく、イエスにも達していた。そう考えるのが自然ではないでしょうか。

20

命令形か禁止形の違いを無視すれば、思想のみならず表現までの一致がある。そう見ると、おそらく、ヒルレルの言葉(理念)が、パリサイ派の伝統として、ガリラヤ地方のナザレの会堂にも伝わっていたのだと思われます。伝承の通りだと、イエスが二十歳頃にヒルレルは亡くなっていますから、半世紀以上の年代差がある。それでも遠くエルサレムから離れたナザレの会堂にまで、ヒルレル(派)の言葉が伝わっていた、ということは口伝口承のメソッドの力を感じさせます。と同時に、本当に二つの派閥(ヒルレル派とシャンマイ派)がお互いに相容れないほどの理論的対立があったのか、すこし疑問に感じてしまいます。神学上、一つの主題について、二通り以上の解釈があるのは普通のことですし、ヒルレルが寛容的で、シャンマイが頑固だったら、それは論争にもなるでしょうが、同じパリサイ派の中で、本当に口頭での論争以上の闘いがあったのかどうか……。

また、中央での奪権闘争がどれほど地方の会堂にまで波及するのかも想像がつきません。エルサレム市内や周辺までなら、師弟関係で、人脈での影響が及んだ可能性はあるでしょうが、その二派の争いが全国的に不和の波紋を拡げる、というのは、ちょっと考えにくいのです。

ユダヤ人にとって、会堂は、単なる宗教的拠点ではない。付属して学校があり、ラビによる研究も続けられていて、ユダヤの民衆の中にしっかりと根をおろし、文化センターのようになっていた。今の日本でいう公民館とか、そういう側面もあったでしょう。そこで宗派による対立で会堂の運営そのものが脅かされるようなことがあったら、会堂を活動拠点としているパリサイ派ぜんたいが人心を失ないかねない。

また、改革派のナザレ派であっても、その拠点は地方の会堂においていたはずですから、彼らほど開明的な派閥が許容されているなら、会堂内でのもめ事は逆になかった(言うならば、会堂はサバンナ地帯の水場のように、皆が平和に集まる場でもあった)、と考えた方が理に適っている。ナザレ派はおいても、「使徒行伝」を見ると、当時すでに地中海沿岸に広がっていた「ギリシャ語を話す人々(=ヘレニスト)」でユダヤ教へ改宗をした人たちもいたと思われます。ユダヤ教の中心であるエルサレム市内では、そうした異邦人の神殿への入場を認めないなど、頑迷ですから、会堂へも、異邦人は入れなかったかも知れませんが、イエスの弟子であるペテロやパウロはそうではなかった。おそらくユダヤ地方以外のシリアその他の土地の会堂では、すでにヘレニズムの波が及んでいて、そうした差別はなかったのではないか、と思われます。

イエスとパウロの活動した時代は少しは距たっていますが、さほどの年数は経っていない。イエスが磔刑で刑死しなかったら、パウロは出会っているはずです。そこでもし、パウロが行った先の会堂でヘレニストがいなかったら、そもそも彼の伝道活動の画期性が失なわれてしまいます。だから、おそらくユダヤの中心をのぞく地方には、すでにギリシャ語圏に入っていた、と考えないと辻褄が合わない。

一説によると、そもそもガリラヤがそれほど未開の土地だったか、という議論もあるのです。ユダヤ属州でも北端に近いガリラヤは、シリアに近く、さまざまな交易路が集まる場所ではなかったか、というもので、確かに内陸にはヨルダンの肥沃な流れが、海岸部にはたくさんの河川があり、港湾都市がある。そこから近くはクプロ(キプロス島)、遠くギリシャまで海路が発達していました。そういう土地には、多くの異邦人が交わっていて不思議はありません。だとすると、交易上、共通語であるギリシャ語も入っていたかも知れないし、当然のことながら、ヘレニストの流入もあったと思われる。だとしたら、いくらエルサレムに住む人々から「罪の都市」などと蔑まれようが、商業的発展があったかも知れない。そこでも外れのナザレ村はいざ知らず、ガリラヤ全域は、もしかすると、賑わっていた可能性だってあります。そういう土地の会堂に、わざわざ中央の宗派の抗争など持ちこむでしょうか。知らぬ顔で、見かけは平穏裡に暮らしていた方がよっぽどタメになります。

まあ、こうしたこと全ては、何の根拠もないため、私の私的想像にすぎませんが、幼い日のイエスにヒルレル派の言葉が届かないほどの、派閥抗争があったとは考えられないのです。子供というものは、大人たちを意外に冷静に測っています。うわべには惑わされることなく、真実を見抜いているものです。会堂はその土地の住民の信仰と支持があって成り立っている以上、そこで無用な諍いなど起こしていては、日常の礼拝すら支障が出るでしょう。

一方、エルサレムでは、ヒルレル、シャンマイ両派の創始者二人が亡き後も、二派は激しく論争を続けていた、とも言われています。一説には、ある論争が激化した際に、シャンマイ派が武力(剣と槍)をもって議場を制し、パリサイ派の主導権を握ったという人もあります。また実際に、シャンマイ派を支援するゼロテ党員も少なからずいたとも言われています。しかしまた別な説では、彼らは意見が対立しても互いの尊敬は忘れていなかったともあります。

これら混乱した異説は、おそらくユダヤ戦争の前後において、その最も激しい対立の時期には情勢がことなっていたはずで、この二派以外にも、抗争があったかも知れません。ユダヤ戦争直前のエルサレム中心特有の状況を語っているのだとしたら、と考えると判りやすいでしょう。ユダヤ戦争を記したヨセフスは、それを「革命だ」と言っている。つまり、中央の神殿派や、富裕層に対する反対派が、主導権を握った、無謀で不当な反乱蜂起だ、ということでしょう。それはしかし、首都エルサレムでは致し方ない事態だったかも知れませんが、ユダヤの中心地をのぞく、イエスが学んだり宣教したであろうガリラヤ地方の会堂や、後にパウロが赴いたシリアや小アジアの会堂では、そうではなかった。イスラエルの歴史はエルサレムが中心ですから、どうしても、そこで記録された出来事が主体となって綴られる。後からそういう諸々の説が混交して流れこんでもおかしくはないでしょう。

私は、地方の平和な時期の神聖な会堂内で、神学者同士が血で血を洗うような熾烈な奪権闘争をしたとは思えないのです。むろん、時期的にユダヤ戦争の直前や最中は別ですが、そうでない時期には、両派とも比較的おだやかに共存していたのではないか、とも思います。

いずれにせよ、時期的に半世紀ほど異なるヒルレルの思想と言葉は、まちがいなくナザレの村の会堂にもとどいていた(イエスが公生涯より前にエルサレムに登ったという説を否定した以上、他に、イエスが、その生誕より前の時代に語られた、これらの文言に接する可能性はないでしょう)。

ただし、ヒルレルはあくまでも律法学者として、トーラーの範囲内での博愛主義を説いたのですが、イエスは、ヒルレルよりさらに拡大した解釈に進んだ、とルナンは言っています。「イエス伝」では、

「(黄金律を上げて)しかし、この古い智恵は、まだかなり利己的で、彼(イエス)には十分でなかった。彼は、極度に進んだ。

「もし、だれかがあなたの右の頬を打つなら、ほかの頬をも向けてやりなさい」(マタイ書第五章第三十九節)

「もしあなたの右の目が罪を犯させるなら、それを抜き出して捨てなさい」(第五章第二十九節)

「敵を愛し、迫害する者のために祈れ」(第五章第四十四節)

「人をさばくな。そうすれば、自分もさばかれることがないであろう。また人を罪に定めるな。そうすれば、自分も罪に定められることがないであろう。ゆるしてやれ。そうすれば、自分もゆるされるであろう」(ルカ書第六章第三十七節)

「あなたがたの天の父があわれみ深いように、あなたがたも、あわれみ深くしなさい」(第六章第三十六節)

「受けるよりは与える方が、さいわいである」(使徒行伝、第二十章第三十五節 パウロがイエスの言葉として引用したもの)

「そこで、あなたがたのうちでいちばん偉い者は、仕える人でなければならない」(マタイ書第二十三章第十一節)」(一一七頁)

なお、以上の聖句の引用は、「イエス伝」では文語訳に従って、しかも旧かな旧漢字で記されているのですが、ここでは読みやすさを優先して、「口語訳聖書」の訳および新かな新漢字に変えています。ご了解ください。

以上の引用に続けて、ルナンは、

「施し、憐み、善行、柔和、平和を好む心、全く無欲な心などについて、彼は、ユダヤ教の会堂での教え以上のことをのべなかった。しかし彼はそれを、人を感動させたる力に満ちた語調でのべ、昔から発見せられていた警句を新しいものとしたのである。一たい道徳は、その教訓が多少とも上手に表現せらるればそれで成立つというごときものではない。教訓を愛せしめるあの、教訓を創造する力こそ、抽象せられた真理としての教訓そのものより重要なのだ」(一一七頁)

「イエスはモーセの律法に反対する言葉をのべなかった、けれどこの律法を不十分だと見ていたことは、よく分る。そうして彼は、そのことを人に覚られるがままにしておいた。古への賢者たちの述べた以上のことをしなければならない、と彼は常に語るのであった。彼は、どんなわずかな冷酷な言葉をもたしなめたし、離縁やすべて誓いを禁じ、復讐の刑を非難し、高利で貸すことを咎め、色情を姦淫と同罪に見た。彼は、すべての加害を赦すことを望んだ」(一一八頁)

――というように、むしろルナン描くイエスは、ヒルレルを師と仰ぐよりも、それを超えよう、というか、ヒルレルが囚われていたパリサイ派の本分や、時代の枠の外へと出ようとしているかに見えます。

21

こうしたイエスの(ヒルレルの教えを越えた)過剰な黄金律を、かつて吉本隆明は「マチウ書試論」において、「心情のマゾヒズム」である、と痛烈に批判したのですが、それは戦後の五四年という日共センターと組合労働者の職場闘争との間の乖離に淵源する、きわめて現代的で特殊な状況のイデオロギー的対立を、強引に普遍的な概念に転換しようとする試行と捉えることが可能なため、すこし言い過ぎの感があります。隆明は、当時を振り返って、

「愛読していたマタイ伝を主題にえらんだ。信じることと信じないことのあいだで、また社会科学と宗教的倫理のあいだで揺れていたものを、マタイ伝のなかに投入しようとしていた」

――と記していますが、その結果が、

「人間性の暗黒さにたいする鋭敏な嗅覚と、その露出症こそは、原始キリスト教のもっとも本質的な特徴のひとつである。かれらは、人間性の弱さを、現実において克服することのかわりに、陰にこもった罪の概念と、忍従とをもちこんだ。「悪人に抵抗するな。若し右の頬を打つものがあったら、またもう一方の頬もさし出せ。」もしここに、寛容を読みとろうとするならば、原始キリスト教について何も理解していないのとおなじだ。これは寛容ではなく、底意地の悪い忍従の表情である」(「マチウ書試論/転向論」講談社文芸文庫版九〇年刊、一一五頁)より)

――とまで強迫神経症的な分析になるのは、それは思索的に深いのではなく、現実の闘争において疑心暗鬼となり、誰も信用できなくなった精神病理的な言説の深淵に私には見えます。かつて七〇年代に私をはじめ、多くの若者を呪縛した吉本隆明の言葉は、その深度のゆえに強く、傷ついた若い人の心を捕らえたのだ、と思われますが、今、振り向けば、そこには一種、人の心の荒野がひろがっている気がします。五四年の時代状況と七〇年のそれ、また現在とを同一視するのは、思想より先に歴史的に危ういでしょう。特殊な状況に追いつめられた思索は、勢い烈しくなり、それに共鳴する読み手も多く獲得するにせよ、全く時空を異にする状況で、同じ言葉が現実に生きられる道理はありません。五四年に有効であった言葉は、五四年だからこそ有効だったと知るべきです。

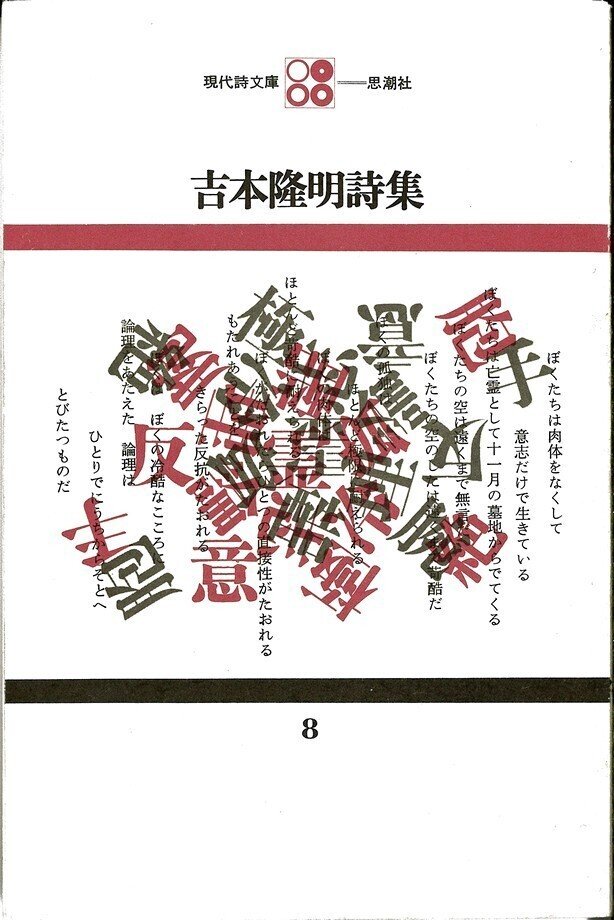

六八年から十年にわたって勁草書房から刊行された「吉本隆明全著作集」は現代思想的にも優れた著作集だったとは思いますが、同時に、それに触れた人を思想という「病」に感染させるだけの力がありました。私は著作集の第一巻にある「詩集」にある詩句を愛誦し、それは今も変わりませんが、他の著作については、現在は一歩引いた地点から見据えるようになりました。隆明の方法論では、そこに仮託された「マチウ書(マタイ書)」への倫理的な過剰さを攻撃する言葉じたいが、すでに倫理的に過剰なのです。

「ぼくが真実を口にするとほとんど全世界を凍らせるだろうという妄想によって、ぼくは廃人であるそうだ」

――という詩句を、私は、中学生の頃、COMというマンガ誌に載った岡田史子「邪悪のジャック」(六九年八月号所収、後に数多の復刻本に再掲)で知ったのですが、高校に入って詩集の中でそれに再会して嬉しく思いました。しかし、ほぼ同時期に目にした隆明の思想書は、当時の私は背伸びして格闘したのですが、今の眼で見ると、やはり七〇年代から振り返った五四年の情況的な限界を感じます。

(この件に関しては、私より一歳上の四方田犬彦氏も似たようなことを書いているそうですが、ホラふきで有名な彼は漫画のコマに「吉本隆明」と典拠があったと記しているらしく、あまり信用されていない由です。しかし、私の場合は本当に岡田史子のマンガで知って、後にそれが「吉本隆明」だと判ったのであります。こういうことで、そんな偽悪的同類とは思われたくない、というか。とにかく私の隆明体験は正真正銘、有りのままのことです)

正直なところ、今の私には、隆明の「関係の絶対性」という理念を信じ切ることが出来ないのです。それでも「廃人の歌」や「エリアンの手記と詩」の美しさは感受できる。どう違うかは明らかでしょう。

政治的季節でもあった七〇年前後の多感な時期の年若い人が、その烈しい言葉に感染するのは、むしろ必然といってもいいのですが、悪しきイデオローグの病弊が、そこにも発生していることは認めなければならないでしょう。

隆明がここで記していることは、表層的には、ユダヤ教に対する原始キリスト教のパトスと倫理なのですが、一種の鏡像のように、それは隆明自身の憎悪のパトスを映し出してもいるのだ、ということに、かなり後になって私は気づきました。言葉の表面だけを把えれば、それはまあそうなので、一見、正しく見えるでしょうが、隆明の思想は、その背景になにがあったかを見定める必要がある、と今では思っています。少し状況は違いますが、カフカの作品が不条理難解だ、と思っていた人が、墺匈二重帝国の迷宮的世界を調べていくうちに、すっと腑に落ちた、という話に、それは近いように思います。

そもそも隆明自身が八〇年代に入ってブランド服を着て被写体となり、かつての盟友、埴谷雄高に「資本主義のぼったくり商品を着ている」と揶揄されるなど、完全に「転向」しているのですから、彼の過去の言説など、もう失効している、と考えた方がよいでしょう。ただ、彼の詩は、彼の思想が消え去っても残るだろう、と私は思います。

付言すれば、隆明の聖書の理解は五四年という時代を考えれば仕方ないのですが、特にキリスト教やキリスト教会の揺籃期についての認識に、かなりの歴史的誤認があり、聖書考古学などの進歩で覆ってしまった事実がかなりあります。現在の最新の真っ当なキリスト教史を参照すれば、すぐにその過ちが判るのですが、隆明の読者は、ひと頃、信者といってもよい印象だったので、これは当時言っても無駄だったであろうし、今は、そもそも読む人がいないように思えます。今の人がこれを読んでも何だか判らないのではないか、と思えるので、言うだけ無意味かも知れません。とにかく、背景にあるものが何かを見定めないと、青春期の読書というものは、危険を孕んでいるものです。特に、倫理的な過剰さ、という情念に直接訴えかける理念は、若い魂を蝕む甘い毒です。

神学と棄教の間に引き裂かれたルナンの目には、そうした倫理的な過剰さが、むしろ「人間イエス」の偉大さに映ったとも考えられるでしょう。それは、しかし、はたして自然な心的回路だったのか。それが私には今ひとつ疑問なのです。揚言すると、彼にはブルトマンのような毅然とした身構えがない。

時流の啓蒙主義思想に却って眼を曇らしたまま、無神論者として、オリエントを研究しながら、対象であるオリエントの古代人を(イエス以外)蔑視していたレイシスト・ルナンは、どうしようもない矛盾の塊りです。立ち位置と視点が根底から常にブレている。しかし、その目の曇りを晴らさなければ、古代であれ現代であれ、オリエントを正しく見ることは不可能なのだ、という他ありません。

率直に言えば、私は、ルナンをカトリック教育の犠牲者として見ています。

ジェームズ・ジョイス「若き日の芸術家の肖像」の冒頭の章ちかくで描かれた、幼いディーダラスが寄宿学校で教えられた(文庫版にして数十頁にわたる)「地獄」の細緻を極めた描写を、私は、まだハッキリと憶えているからです。おそらく英仏の違いはなく、カトリック神学校の寄宿舎での教育はそうしたものだと思うのですが、まだ幼年期の子供に対して、その地獄の描写は微に入り細を穿って物凄く、読んでいて、非道い初等教育があったものだ、と忌まわしく感じたのを記憶しています。ほとんどチャイルドアビューズと言っても過言ではない。あそこまで強迫神経症的な教育を受けた人間が、ふつうの社会に出て、多少なりとも精神が歪むのは、むしろ当然だろうと思ったほどです。もちろん、そのまま神学を続けて、聖職者になった人たちは幼年時代のことなど忘れて、今度は自分がそれを子供たちに教える側となり、その流れの中で、それが当たり前になるのでしょう。ですが、ジョイスやルナンのように、途中でその流れから「降りた」人間にとっては、それは終生つきまとう心の傷になったと思われます。関心のある人はそこだけでも、図書館で見てほしいくらいです。カトリックの幼年教育の非道さが、いかにシステマティックで悪辣き わまるものであるかが判るはずです。

そういえば、同じカトリックから出た作家でも、私が七〇年前後に夢中になった中で、ゲイに走らなかったのはジョイスだけです。そりゃあ、そうだろうな、と納得できます。あんな教育を思春期前に受けたりしたら、とても「罪」になる行為がいかに甘美であろうと、「地獄」に堕ちる決意はわかないでしょう。コクトーにせよロートレアモンにせよランボーにせよ、「地獄」を見たわけではない、それゆえに「地獄の季節」を描ける。ハードゲイの行為にも耽ることが出来る。それは、ジョイスには断じて不可能なことでした。

おそらく、多くの日本人クリスチャンは、こうした強迫的な教育とは無縁でしょう。日本には、そういうものがなかったし、今もないからです。むろん、わが国にも寄宿制の小学校寮を持つカトリック系のミッション校は伝統的にあります(日本カトリック学校連合会のサイトには中学から高校までの加盟校が百五十校記載されています)。付言すると、これは英国のパブリックスクールのような寮制度のある私立学校とは違います。あくまでもカトリックのミッション校での寄宿学校です。そして、そうした全寮制の学校では、一様に、その紀律の厳しさを言われますが(ブラック校則のようなもの)、しかし、ジョイスが受けたような幼年教育を行っている事例など、まず聴いたことがありません。万が一にも、そのような教育をしていることが露見したら大変な未成年者への人権問題になるに決まっています。

これはしかし、海外でも現在はカトリックのお膝元であるイタリアでさえ、戦後は教育改革が進んだため、ジョイスが描いたような幼年教育は今はないようです。今のカトリック教徒は幸福だと私はつくづく思います。

PREV | NEXT