033『内向的感情型IF;タイプ論』-ユングを詠む

1. イントロ

ユング『タイプ論』の紹介に一区切りをつける。優越機能又は主機能と呼ばれる下記の8種類からなるユングオリジナルの心理学的タイプがどのようなものか、これまで読んできた文献からまとめておくシリーズをやっている。

⭕️ユングの心理学的タイプ8つの優越機能(又は主要機能とか主機能とも呼ばれる)とはこれらのこと。

1.外向的思考型[ET]→032『外向的思考型ET;タイプ論』

2.外向的感情型[EF]→035『外向的感情型EF;タイプ論』

3.外向的感覚型[ES]→036『外向的感覚型ES;タイプ論』

4.外向的直観型[EN]→038『外向的直観型EN;タイプ論』

5.内向的思考型[IT]→034『内向的思考型IT;タイプ論』

6.内向的感情型[IF]→033『内向的感情型IF;タイプ論』

7.内向的感覚型[IS]→037『内向的感覚型IS;タイプ論』

8.内向的直観型[IN]→039『内向的直観型IN;タイプ論』

外向的、内向的という2つの一般的態度と、思考型、感情型、感覚型、直観型という4つの心的機能の説明を、あらためて説明し直しながらまとめていく。

2. 外向と内向の特徴

外向と内向は合わせて、一般的態度と呼ばれる。

2.1外向(E; Extraversion)の特徴

外向型の人は客体に対して積極的な態度をとる。彼は客体の意義を高く評価しており、そのため自らの主観的な構えをいつも客体に従って方向づけ、それと関連づける。

要するに彼にとって客体は最高の価値を持っており、このためその重要性が高まらざるを得ないのである。

開けっぴろげで愛想がよく概して陽気であり、少なくとも親切で人好きのする性格の人々がおり、この人は周りの誰とでも上手に付き合い、例え争うことがあってもその人との関係を断ち切ることなく、お互いに影響を与えたり受けたりする

もう少し具体的なケースで説明する。

世間の人が皆賞賛しているという理由で新進のミュージシャンを賞賛(外向)。

そのミュージシャンが自分の好みに合わないから賞賛しない(内向)。

ある評論家があるお酒を絶賛するので美味しいと勧められたので他人に勧めている。しかし勧めている本人はそのお酒の味がいいのか悪いのかわからない(外向)。

その評論家の好みと自分の好みが違うので絶賛しない(内向)。

こんな具合となる。

重要な決断や行動が主観的な意見ではなく客観的な状況に左右される場合、これを外向的構えと呼ぶ。これが習慣的になったものを『外向的タイプ』と呼ぶというわけだ。

◎外向(E; Extraversion)の定義も再掲する。

「リビドーが外へ向かうことを意味する。主体が公然と客体に関係していること、すなわち主体の関心が積極的に客体に向けられていることを表す。(中略)したがって外向とはいわば関心が主体から客体に移ることである」

2.2内向(I; Introversion)の特徴

客体とは他者のことと取ってよい。

内向型の人は客体を無視する態度をとる。すなわち彼がいつも配慮しているのは結局のところ客体からリビドーを奪い取ることでありそれは、まるで客体が優位に立つことを防がねばならないかのようである。

閉鎖的で心の内を明かさない、しばしば内気な性格の人々となる。

◎内向(I; Introversion)の定義も再掲する。

「リビドーが内に向かうことである。これは主体が客体に対して消極的ない関係を持っていることを表している。関心が客体に向かわずに、客体から主体へ引き戻されるのである」

内向的な構えをとる人は誰でも考え・感じ・行動する・さいに、はっきりと見分けがつくほどに、何よりもしぃたいが動機づける側ではあり客体はせいぜい副次的な価値しか持たないという態度をとる。

内向はより知的な性格をも、より感情的な性格をも持ちうる。同様にそれは直観や感覚によっても特徴付けられることができる。

内向が能動的であるのは主体が客体を何らかの形で排除しようと意図するときであり、受動的であるのは客体から逆流してくるリビドーを再びか客体に戻せない時である。

内向が習慣的になっているときに内向的タイプと呼ぶ。

リビドーとは心的エネルギーのこと。神経細胞などの活動に必要なエネルギーと還元的に解釈を私はしている。

幼年期の特徴について記述がある。

内向型の子供の最も初期の徴候の一つは内省的で考え込む態度や明白な人見知り・つまり未知の客体へのおそれ・である。初期には客体に対して自己を主張する傾向やそれを支配しようとする試みも見られる。

未知のものは不信の目で見られる。外からの影響は普通凄まじい抵抗にあう。こうした子供は自己流のやり方をしようとし、自分で納得のできない他人のやり方に絶対に従わない。

私(ユング)が会ったある内向型の子供は、部屋の中の手で触れられるあらゆるものの名前を知ってから初めて部屋の中を歩こうとした。

成人した内向型の人が客体の威力に対して示すような特徴的な防御の構えが認められる。

客体に対して常に、あたかもそれが自分を圧倒する力を備えており、この力から自分を守らなければならないように振る舞う

3.内向型の注意点

◎内向型はエゴイストか?

ユングは自我と自己を明確に分けて語っている。その心的構造から内向型はエゴイストと取られる背景を作るという。

自己は自我よりもはるかに広大である、というのは自己が無意識をも内包しているのに対して、自我は本質的に意識の中心点でしかないからである。もし、自我が自己と同じものであるとすると、なぜ、我々が夢の中で時折全く異なった形姿や意味を帯びて登場するのかが理解できなくなってしまうであろう。

ここでいう自己こそ心的構造をなすものであるとユングは書いている。それは集合的無意識とつながる構造という。

内向的な構えは通常の場合、原則として遺伝によって与えられる・主体に内在している・心的構造に基づいて自らを方向づけている。

ただしこの心的構造は絶対に主体の自我と同一視してはならないものであり、そもそも自我が発達する以前からの主体の心的構造である。

この奥底にある主体が自己であるという。

これは結構スピリチャルな主張であり、タイプでも内向と外向が生まれつきという主張に繋がっている。遺伝するという主張に対して河合隼雄先生は明確に否定していた。まだまだ似非科学っぽいがエピジェネティクス(後成遺伝学)に遺伝とのつながり解明のヒントがあるように感じる。

集合的無意識とつながる構造ということを受けて説明が続く。

集合的無意識の内容ははっきりとした好みや見解となって意識の中に入ってくる。これは個々人には普通客体に規定されているものと理解される―――根本的にはこれは誤りである―――、というのは、これは心の無意識的な構造に由来し客体の作用を通して初めて誘発されるものだからである。

この主観的な好みや見解は客体の影響力よりも強力である。すなわち心的な価値が高いため、あらゆる印象を凌駕してしまう。

こうして内向型の人にとっては客体が常に決定的でなければならないという考え方が理解できない。

なぜ主観的な立場が客観的状況に優先しなければならないのか外向型の人にとっては永遠の謎である。

外向型の人は、どうしても内向型の人は思い込みの強いエゴイストであるか狂信者であると想定してしまう。

では、内向型の人はどうすべきか? 無意識的だが全く普遍的に妥当な前提条件が、その人の主観的な判断や知覚に含まれていることが説明できるようにすることだと書かれている。だから、自分の内面を内省して認識し、自己実現を図ることになる。大変なことだが。

一方で、自我が自己とほぼ完全に同一化してしまった時に、自我が膨れ上がり困った状態になることもあるという。飽くことのない権力追求とか子供じみた自己中心性が生み出される。例として病的になった晩年のニーチェが例としてあげられている。

自我を見失わないことが肝要であろう。

4.心的機能

感覚型、直観型、思考型、感情型、という4つの心的機能の説明。

4.1心的機能;「感覚(S; Sensation)」

「五感による感覚、すなわち感覚器官や身体感覚(運動感覚や脈拍感覚など)による知覚」

現実に起こっていることや、事実に焦点を置く

実際に役に立つことに価値を置く

事実に基づき、具体的である

五感を通して得られることや、ものごとの詳細をとらえ記憶する

「いま、ここ」に意識が向きやすい

自分の実体験から得られたことを信頼し、自分の閃きは軽視する

目、鼻、口、耳、肌などの感覚器官からやってくる情報のこと。日本語で感覚というと感情とか気持ちとかが混じってしまうが、ここでは純粋に神経信号のことと捉える。

ただしその神経信号も主体の中で変質してしまうこともあり得る。例えば色弱があるとか視神経に疾患があれば多くの人とは違った感覚を受け取ることになる。

4.2心的機能;「直観(N; iNtution)」

「知覚を無意識的な方法によって伝える心的機能 」

閃いたとか、降りてきたとか、ビジョンが見えたとかいった類のものもこれに入るだろう。

「その内容がどのようにして生じたのか示すことも発見することもできない。直観はその内容がなんであれ、一種の本能的把握である」

ありとあらゆる可能性や、これからの展開に焦点を置く

構想づくりが先決で、実際的なことはその次となる

理論に基づき、抽象的である

事実の背景にあるパターンや意味を見出す

これからのことに意識が向きやすい

洞察したことを信頼する

そして、直観は前述の“感覚”と補償関係にあるとユングは記している。

4.3心的機能;「思考(T; Thinking)」

「それ固有の法則に即して、与えられた表象内容を(概念的に)関連付ける心的機能」

まず分析する

論理的な問題解決に焦点を置く

因果関係を考える

個人的なことは排除された客観的な真実を追求する

意志が強く、情に流されない

公平性を重視し、正義を求める

これについては説明する必要はあまりないだろう。最も客観的に意識内容を整理・分析・評価・判断する機能のことだ。

4.4心的機能;「感情(F; Feeling)」

「自我と与えられた内容との間に生じる活動であり、しかもその内容に対して受け容れるか拒むか(「快」か「不快」か)という意味で、一定の価値を付与する活動」

好意的な態度で接する

個人的な思いや価値観に基づいてものごとを判断する

人に対する影響を重んじる

人との調和と、一人ひとりが認められることを追求する

人の気持ちに気付きやすく思いやりがある印象を与える

相手の立場に立ち、相手を受け入れる

ユングは、感情も一種の判断と見做している。

自我という言葉が入っている。ユングは自我と自己をしっかり分けて使っている。

(私の解釈では、たった今、自分が意識している狭い範囲での自分とイメージ。CPUと演算に使っているデータといったらわかるだろうか。自己というといつでも取り出して意識下に持って来られる記憶などを含む自分とでも言ったらいいか。SDDとかHDDにデータが入っているような感じ。)

感情と激情は区別すると説明されている。激情とは感情の強さが高まった神経性身体現象(表情が変わったり顔色が変わったりとかだろう)を伴った状態。

思考が意識内容を概念によって整理するように、感情は意識内容をその価値(受け容れるか否かの判断という意味で)に即して整理する。

感情と思考は、互いに共通項のない範疇に属しているとされる。感情を概念で説明することはできないとしている。

5. 優越機能と補助機能

5.1優越機能

まず、優越機能とはこのようなものだ。先に説明した一般的態度と心的機能のコンビネーションで形成される。単に足し算しただけではない特徴を示す。この効果はタイプダイナミクスと呼ばれる。

ちなみに第1補助機能、第2補助機能、劣後機能も一般的態度と心的機能の単なる足し算にはならない。

イントロで8つの一般的態度と心的機能のコンビネーションからなる優越機能を列記した。最も習慣的に使っている、あるいはもっぱら意識されている状態にあるコンビネーションが優越機能と呼ばれる。内向的な優越機能は他人からは観察されにくい。

優越機能はそのほかの機能のコンビネーション(一般的態度と心的機能のコンビネーション)に対して優位にある、つまりよく使われる。よく使われるから分化して発達している。

起きて活動しているときに時間的に最もよく使っている心的機能ということになる。この後説明する第1補助機能、第2補助機能もその順番で顕在意識の下に出てくる。劣後機能はほとんど出てくることはない。

第1補助機能、第2補助機能、劣後機能ともに無意識下で機能している。ただ顕在意識として自我がその活動を認識できないことが多い。

優越機能に話を戻して、『タイプ論』からその説明文を拾ってみよう.

優越機能は最も意識化されて、意識の制御や意識的な意図の完全に従っている。

優越機能が常に意識的な人格を表しその意図・その意志・その行為・を反映する。[3]p366

意識の制御と動機付けに完全に従っている機能[3]p367

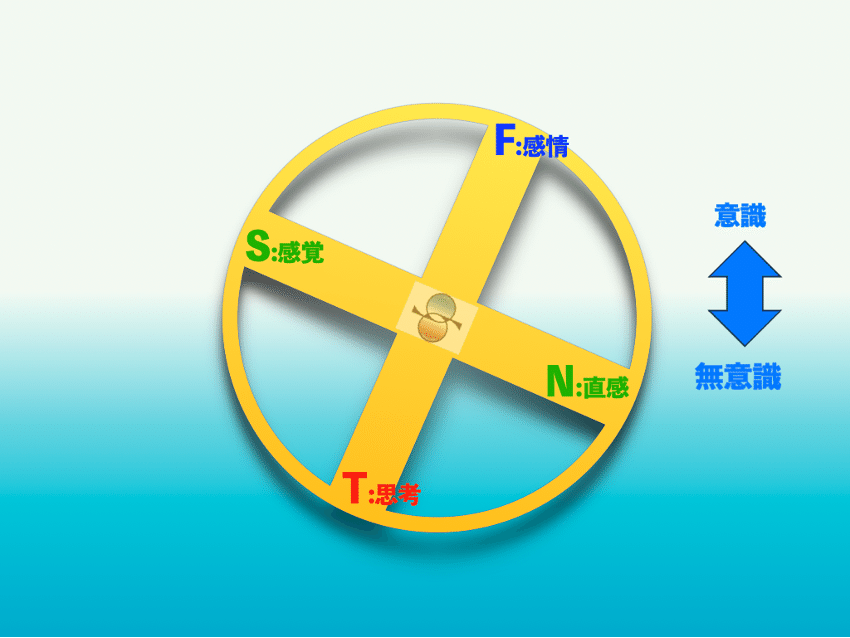

4機能を図解すると、合理性の軸が非合理性の軸と垂直に交わる十字形となる。[3]p589

5.2 補助機能

補助機能の前に、不合理的機能と合理的機能について説明が必要であった。

非合理的機能とは、感覚(S; Sensation)、直観(N; iNtution)の2つ。知覚機能とも呼ばれる。

(非合理的機能の下にある)彼らの行動が理性判断に基づくものではなく知覚の絶対的な強さに基づいているからである。[3]p399

現れてくるものを主として理性的判断に基づいて選択するのではなく、ちょうど目の前に現れてくるものに従って自らを方向付けるという意味において、非合理的なタイプである。[3]p426

合理的機能とは、思考(T; Thinking)、感情(F; Feeling)の2つである。判断機能とも呼ばれる。

これらの特徴が合理的判断機能の優位にあるからである。この2つのタイプの一般的特徴は、活動のほとんどが合理的判断に従ってなされるという点である。

優越機能が、非合理的機能ならば補助機能は合理的機能が担う。また逆も然り。文末に掲載した“こころの羅針盤”のイメージのように非合理的機能と合理的機能の軸が直交する。

6.内向的感情型[IF]

特徴:グループ内において良心的存在としての役割を取りやすい。自分の内的な価値観を通じて、あらゆる判断、行動、考えについて評価し、日々の生活でその価値観を貫き、実現して行こうとする。[2]p17

動機づけ:自分の核となる価値観を確立し、その価値観に一致するような外的生活を築くこと。個人一人ひとりやひいては人類全般の望みを叶えられるよう援助すること。[2]p17

優越機能として内向[I]と感情[F]のコンビネーションが現れるものだ。

第1補助機能に感覚[S]がくるものと直観[N]が来るものの2種類がある。MBTI®︎では優越機能が内向[I]の場合であるので、この第1補助機能が、必ず外向[E]となる。しかし、ユングのオリジナルのタイプやマイヤー親子以外の研究では外向[E]になることもあるとされている。MBTI®︎との差別化の意味でも第1補助機能を外向[E]に限定しない立場とする。

◎内向的感情型[IF]の特徴[2]p17

・自分にとって強烈で、意義深く、複雑な内的な情緒的体験を得ようとする。

・自分の個人的な価値観と外界での生活との間の矛盾に対して敏感である。

・相手が求めていることや何に価値を置いているのかを見出し、静かに支援し、その見本を示すことで他者に影響を与えようとする。

・自分の価値観を行動における明確性や一貫性に焦点をおくことにエネルギーを注ぐ。

・人間関係に対する自分の信念や想いについて表現することは少ない。

・目標を共有し、支援してくれる人に親しみを感じ、信頼を寄せる。

・控えめで、自分と同じような考えを持った人にだけ気持ちを打ち分ける。

・自分にとって大切な人、団体、考えなどに忠実で、それらを守っていこうとする。

・毎日を入念に確立された思いや価値観から捉える姿勢を基本に持ち、その価値観に合った生活の場や支援の方法を創り出そうとする。

内向的感情型(感覚優位)[IF:S]と内向的感情型(直感優位)[IF:N]の“こころの羅針盤“イメージを7項に載せておく。

6.1内向的感情型(感覚優位)[IF:S]の特徴[2]p13

・人々や自然に関心を向け、その時の外的な環境にすんなりと順応する

・思いやりを持って対応する

・あらゆることを評価する自分の内面の中心にある人を支援し、自然界に実際に役立つことという価値観を最も重要視している。

・価値観が侵害されると、その価値観に基づいた断固とした主張をしたり、間違っていると思ったことに妥協することを頑強に拒否する

6.2内向的感情型(直感優位)[IF:N] の特徴[2]p13

・人々やアイデアに興味を持ち、周囲の世界をより良くすることにつながるような可能性に大きな関心を持つ

・人間理解についても新しい考え方を探求する

・内面では、考えや人々、行動など評価するための一貫した価値システムが“フィルター”として機能している

・自分の信じる人たちや考え方には一生懸命に関わるが、自分の価値観を侵害するものには、すべてに置いて反対の立場をとることがある

・自分の価値観と外的な世界との一致を図ることに必死になることがある

7.こころの羅針盤

7.1内向的感情型(感覚優位)[IF:S]

優越機能(主機能)が内向感情型、第一補助機能が感覚型、第2補助機能が直感型、劣等機能が思考型。

緑の文字の機能は片方が外向ならもう一方は内向になる関係。

MBTI®︎ではこのパターンはありません。

赤い大文字アルファベットが外向的、

青い大文字アルファベットが内向的を表す。

緑の文字の機能は片方が外向ならもう一方は内向になる関係。

図の上にいくほど意識されやすい機能、すなわち優越した機能。下にいくほど意識される時間が少なくなり、劣等機能はほとんど意識されないばかりか無意識下でも活動していないことも考えられる。

7.2内向的感情型(直感優位)[IF:N]

優越機能(主機能)が内向感情型、第一補助機能が直観型、第2補助機能が感覚型、劣等機能が思考型。

緑の文字の機能は片方が外向ならもう一方は内向になる関係。

MBTI®︎ではこのパターンはありません。

赤い大文字アルファベットが外向的、

青い大文字アルファベットが内向的を表す。

緑の文字の機能は片方が外向ならもう一方は内向になる関係。

図の上にいくほど意識されやすい機能、すなわち優越した機能。下にいくほど意識される時間が少なくなり、劣等機能はほとんど意識されないばかりか無意識下でも活動していないことも考えられる。

8.あとがき

今回あたらに書き加えて役に立ちそうなのが6項と思う。2項と3項のところの内向型に関する説明も加筆修正した。7項の”こころの羅針盤”は響くものがあるといい。

1項、5項はこれまでnoteに書いてきた内容を編集し直したものだ。

今回はここまで。

********************************************

参考文献[1] MBTIタイプ入門(第6版)https://amzn.asia/d/gYIF9uL

参考文献[2] MBTIタイプ入門 タイプダイナミクスとタイプ発達編https://amzn.asia/d/70n8tG2

参考文献[3] 『タイプ論』https://amzn.asia/d/2t5symt

参考文献[4] ユングのタイプ論に関する研究: 「こころの羅針盤」としての現代的意義 (箱庭療法学モノグラフ第21巻) https://amzn.asia/d/aAROzTI

参考文献[5] 『元型論』https://amzn.asia/d/eyGjgdX

参考文献[6]『ユング――魂の現実性(リアリティー) (岩波現代文庫)』https://amzn.asia/d/cUEvxPS

参考文献[7] <ミヒャエル・エンデ『モモ』 2020年8月 (NHK100分de名著) ムック – 2020/7/22>

参考文献[8] 『ユング心理学入門』https://amzn.asia/d/0gCq7JP9

背景画像:原案:経営を語るユング研究者 小河節生。

作画:ChatGTP4o。

********************************************