2024年8月に観た映画

8月に観た劇場公開映画の記録。

デッドプール&ウルヴァリン

2024年

128分

不治の病の治療のために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のウェイド・ウィルソンは、日本刀と拳銃を武器に過激でアクロバティックな戦闘スタイルのデッドプールとして戦いを続けてきた。戦う理由はあくまで超個人的なものだったが、そんな彼が世界の命運をかけた壮大なミッションに挑むことになってしまう。この予測不可能なミッションを成功させるため、デッドプールはウルヴァリンに助けを求める。獣のような闘争本能と人間としての優しい心の間で葛藤しながらも、すべてを切り裂く鋼鉄の爪を武器に戦ってきたウルヴァリンは、とある理由で、いまは戦いから遠ざかっていたが……。

R-18の過激なヒーロー、デッドプールがついにマーベルと合流。

独特な面白さはそのままに、20世紀FOXからマーベルに至る様々なメタギャグも連発している。

自分はX-MENシリーズを全く観ていないが、それでも十分に楽しむことができた。一応、知らない人でもなんとなーく把握できるよう親切に作られてはいる。デッドプールはメタ発言が許されるキャラなので、それが逆に良い説明役にもなっている。

「こんな(過激な)ことまでやっちゃうぜ!」という意思表示は、裏を返せば「ここまでならできます」という意思表示でもあるので、例えばウェイドの親友ウィーゼルがなぜか今作では登場しない。これはウィーゼル役のT・J・ミラーが何かとトラブルを抱えていたり主演のライアン・レイノルズとそりが合わなかったという記事があったが、そのことについて劇中では全く触れないので、「あ、これはガチのタブーなんだな」と観客は苦笑いで察することになる。観客がSNSやネット記事であらゆる裏事情を知ることができてしまうのは、ある種の悲劇かもしれない。

今作のタイトルが『デッドプール3』でなくあくまで『デッドプール&ウルヴァリン』であるように、どちらかといえばスピンオフ感もある特別作品という感じだが、豪華なキャストをスクリーンで観ることができたのは幸せだし、X-MENシリーズを観ていない自分でも、あのエンドロールはまるで存在しない思い出すらよみがえるような、じーんとくるものだった。

『デッドプール2』のラストでは「黒歴史は消す!」をギャグにしていたが、今作では「黒歴史だって自分の人生!消さなくてもいい!」と振り切っていたのが良かった。

ふざけ倒すことと誠実であることは両立できる、をデッドプールはいつも教えてくれる。

インサイド・ヘッド2

2024年

96分

少女ライリーを子どもの頃から見守ってきた頭の中の感情・ヨロコビたち。ある日、高校入学という人生の転機を控えたライリーの中に、シンパイ率いる<大人の感情>たちが現れる。

「ライリーの将来のために、あなたたちはもう必要ない」―シンパイたちの暴走により、追放されるヨロコビたち。巻き起こる“感情の嵐”の中で自分らしさを失っていくライリーを救うカギは、広大な世界の奥底に眠る“ある記憶”に隠されていた…。

一作目の公開当時、日本では『脳内ポイズンベリー』もちょうど同時期に公開されていて、脳内キャラものが流行っているのかなと思った記憶がある。

『デッドプール&ウルヴァリン』が映画館を救う!と言われていたが、蓋を開けてみればこの『インサイド・ヘッド2』がアメリカをはじめ世界で超特大ヒット。現状、世界でもっともヒットしたアニメーション映画となっている。これは、このインサイド・ヘッドシリーズが子供はもちろん一緒に観に来た大人が自分の人生、そしてわが子のことを重ねて観ることができるような、ただの子供向けと言って侮れない作品になっているからかもしれない。

とある感情が他を制して暴走気味になる、それをなんとか止める、どんな感情も大切で存在する価値はあるんだよ、という物語の流れは正直前作とだいたい同じなのだが、脳科学のプロも協力して作ったというさまざまな脳内描写は相変わらずアイデアに溢れていて楽しい。

思春期をテーマにしたとき、普通は初恋のドキドキとか描きそうなものを自己肯定・自己受容の物語にしたのはピクサーらしい。

憧れの人に一目置かれたくて空回りした結果大惨事とか、「このアーティストをまだ好きって知られたくない…昔は聴いてたって言おう!」とか、思春期の黒歴史で済めばいいが大人もあるあるだよなぁ…と遠い目になる。

友達ふたりだけが違う学校に行く件がそれきりでちょっと悲しかったけど、人間関係で突然はしごを外されるようなことって実際にあるし、自分だってきっとこれまでの人生で誰かにやりまくってるんだろうな…と考えて胸が痛くなった。

あくまで子供向けアニメーション作品なので難しいとは思うが、いずれは認知症になったとき、ついに死ぬとき、脳内はどうなるのか…とかも作ってほしいと思ってしまう。

ツイスターズ

2024年

122分

ニューヨークで自然災害を予測して被害を防ぐ仕事をしている気象学の天才ケイトは、故郷オクラホマで史上最大規模の巨大竜巻が連続発生していることを知る。彼女は竜巻に関して悲しい過去を抱えていたが、学生時代の友人ハビから必死に頼まれ、竜巻への対策のため故郷へ戻ることに。ケイトはハビや新たに出会ったストームチェイサー兼映像クリエイターのタイラーらとともに、前代未聞の計画で巨大竜巻に挑む。

一応、1996年に公開された『ツイスター』の続編らしいが、一作目との関連は特になさそうなのでこれだけ観ても十分楽しめる作品。今作と、次の『フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン』のような、何の事前情報がなくても楽しめる単体のハリウッド娯楽映画(しかも人気者のスターが出ている)というのが今となっては貴重になりつつある。

竜巻、ハリウッド映画といえばの『オズの魔法使い』オマージュも満載で、気象研究企業の車の愛称はそれぞれ「魔法使い」「ライオン」「ブリキ」「カカシ」、とある機械の愛称はドロシー、『オズの魔法使い』の有名な台詞"Toto, I've got a feeling we're not in Kansas anymore."をもじった台詞も出てくるのが楽しい。

まず映画が始まって早々起こる巨大竜巻の被害。映画の掴みとしても引き込まれるし、劇中に何度か出てくる竜巻の描写はどれも迫力満点で圧倒される。地震・水害等に悩まされる日本だが、竜巻も相当大変だろうな…と被害にあった場所の映像や写真を見ると唖然としてしまう。

作中の人々は、みな何とかして竜巻を消したい、被害を抑えたいと思っている。それと同時に、竜巻を美しいと思い、興奮している自分もいる。そういった研究者たちのアンビバレントな感情も印象的に描かれる。

キャスト陣のアンサンブルも魅力のひとつで、とにかく主演デイジー・エドガー=ジョーンズが魅力に溢れている。『トップガン マーヴェリック』から「第一印象は微妙だけど本当はいいやつ」キャラ担当みたいになっているグウェン・パウエルも、優しい瞳が忘れられないアンソニー・ラモスも、『NOPE ノープ』のあいつだ!とテンション上がったブランドン・ペレアも、次期スーパーマンことデヴィッド・コレンスウェットもみんな良かった。

今年のとにかく面白い映画教えて!と言われたらまず挙げたくなるような、夏にぴったりの作品だ。

フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン

2024年

132分

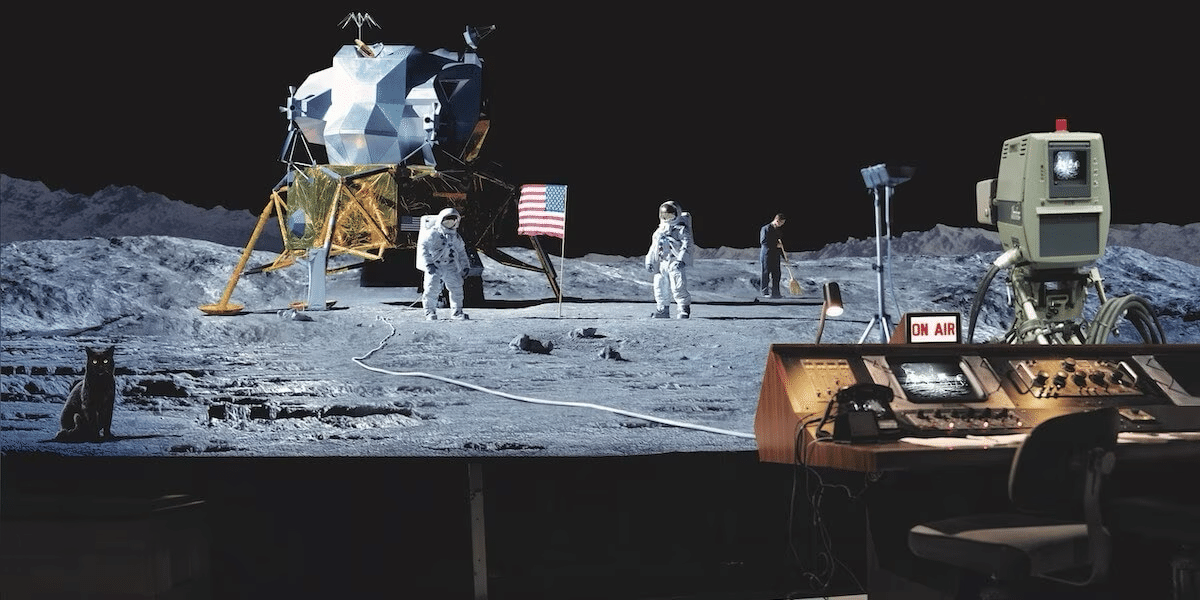

1969年、アメリカ。人類初の月面着陸を目指す国家的プロジェクト「アポロ計画」の開始から8年が過ぎ、失敗続きのNASAに対して国民の関心は薄れつつあった。ニクソン大統領の側近モーは悲惨な状況を打開するべく、PRマーケティングのプロフェッショナルであるケリーをNASAに雇用させる。ケリーは月面着陸に携わるスタッフにそっくりな役者たちをメディアに登場させて偽のイメージ戦略を仕掛けていくが、NASAの発射責任者コールはそんな彼女のやり方に反発する。ケリーのPR作戦によって月面着陸が全世界の注目を集めるなか、「月面着陸のフェイク映像を撮影する」という前代未聞の極秘ミッションがケリーに告げられる。

NASAの月面着陸はフェイク映像!という陰謀論は今でもときどき聞くが、その陰謀論を逆手にとったコメディ映画。この陰謀論はとある映画監督が撮影したのではと囁かれているが、もちろんその小ネタもある。

予告だけだと陰謀論者の勢いを加速させるんじゃないかと不安になるが、本編を観ればむしろ陰謀論を皮肉っている内容であることがわかる。

序盤から何度も出てくるアレが終盤、大事な場面でしっかり回収されるのが愉快。

あんまり冗談が通じなさそうな真面目で一途な男はチャニング・テイタムにぴったりだし、カラフルな衣装に身を包むスカーレット・ヨハンソンのコメディエンヌ演技を堪能できるのも今作の嬉しいところ。お前こそ実は宇宙人だったんじゃないだろうな!?と思わず言いたくなるような謎に包まれたエージェント役のウディ・ハレルソンは、こういった役は得意中の得意。

コメディでありながら、最終的には信念を曲げない、正しくありたいという堅実なプロフェッショナルたちのお仕事映画でもある。

とにかくテンポがいいのでずっと飽きずに楽しく観られるし、たとえば家電屋に乗り込んだら警官が来て…というシーンは上手く省略を使うことでそのシーンがコミカルになるし観客はいろいろ想像するのが面白い。とにかく物語のペースが落ちないようよく工夫されていることが分かる。

「一人の人間にとっては小さな一歩だが、人類にとっては大きな飛躍だ。」この言葉通り、その小さな一歩の裏ではこれだけのドラマがあった…かもしれない。偉大な先人たちに思いを馳せる作品だ。

めくらやなぎと眠る女(日本語吹替版)

2022年

109分

2011年、東日本大震災直後の東京。刻々と被害を伝えるテレビのニュースを見続けたキョウコは、置き手紙をのこして小村の元から姿を消した。妻の突然の失踪に呆然とする小村は、図らずも中身の知れない小箱を同僚の妹に届けるために北海道へと向かうことになる。 同じ頃のある晩、小村の同僚の片桐が家に帰ると、そこには2メートルもの巨大な“かえるくん”が彼を待ち受けていた。かえるくんは迫りくる次の地震から東京を救うため、こともあろうに控えめで臆病な片桐に助けを求めるのだった――。 めくらやなぎ、巨大なミミズ、謎の小箱、どこまでも続く暗い廊下――大地震の余波は遠い記憶や夢へと姿を変えて、小村とキョウコ、そして片桐の心に忍び込む。人生に行き詰まった彼らは本当の自分を取り戻すことができるのだろうか…。

『ノルウェイの森』は観ていないのだが、近年イ・チャンドンによる『バーニング 劇場版』、濱口竜介による『ドライブ・マイ・カー』など、映像化作品に恵まれ続けている村上春樹。これはやはり彼の名前とその作品のブランド力もあるのかもしれない。後にも先にもイ・チャンドンと濱口竜介に映像化してもらえる作家なんていないだろう。今作は村上春樹のさまざまな短編作品を複雑に組み合わせたアニメーション映画となっている。日本語版を演出したのは深田晃司。しつこいけれど、イ・チャンドンと濱口竜介と深田晃司に映像化に関わってもらえる作家なんていない。

確かに、登場人物たちのやりとり、その独特の空気感は時折まるで深田晃司の実写映画を観ているような気持ちになる。とりわけ「かえるくん」の声は古舘寛治が演じているのだがこれがぴったりで、日常の中に突如現れる異物感は彼が深田晃司作品で演じた役にも通じる。

今作に出てくる人間はみな生々しい。村上春樹作品に出てくる男女はどこか美男美女でイメージしてしまうところがある、とくに映像化する場合はそういった俳優がキャスティングされるだろう。しかし今作は違う。物語自体はどこか現実から浮遊するような不思議なものが多いが、出てくる人々には現実味がある。ひょっとして村上春樹作品の映像化はこういったタッチのアニメーションが一番合っているのではと思うくらいだ。

物語の中で垣間見れる人間の愚かさ、虚しさ、しょうもなさに思わず笑ってしまう。単に村上春樹のファンムービーにとどまらない、人間がみなどこかで直面する普遍的な何かを描いている。

『すずめの戸締まり』を先に観ていたので、地震を起こす巨大みみずが出てきたときは「あ、すずめと同じだ」と思ったが、新海誠が『かえるくん、東京を救う』から影響を受けたと語っているらしい。かえるくんの話だけやたらスペクタクルなのもまた可笑しい。

ラストマイル

2024年

128分

流通業界最大のイベントである11月のブラックフライデー前夜、世界規模のショッピングサイトの関東センターから配送された段ボール箱が爆発する事件が発生し、やがて日本中を恐怖に陥れる連続爆破事件へと発展する。関東センター長に着任したばかりの舟渡エレナは、チームマネージャーの梨本孔とともに事態の収拾にあたるが……。

ドラマ『アンナチュラル』『MIU404』の監督・塚原あゆ子と脚本・野木亜紀子が再タッグを組み、前述した二作品と同じ世界線での物語を描いた今作。ドラマを観ていた人には嬉しいちょっとしたサービスもあり、ドラマを観ていなかった人にとっては脇役が超豪華な映画だ。ドラマを観ていないと分からない部分はないので「面白そうだけどアンナチュラル観てなかったしなー」という人も無問題。

野木亜紀子脚本作品で自分が観ている中だと映画『罪の声』『カラオケ行こ!』とも結構キャストが被っており、シェアードユニバースでありやはりこれは野木亜紀子ユニバースだ。

ドラマを観ていた人へのご褒美としては、やはりUDIラボのメンバー、4機捜のメンバーにスクリーンで会える喜びは大きい。各作品のテーマが劇場の大音響で流れる時には、映像作品におけるライトモチーフの重要さも思い出す。伊吹・志摩コンビとか出てきそうでなかなか出てこない、満を持して画面に現れるまで明らかに引っ張っているのが笑える。

しかし今作は単なるファンサービスの域を超え、観る者に大きな余韻と課題を残す社会派作品となっている。

映画を観てからスマホを開けば、そこには資本主義の産物が溢れている。劇中のさまざまなことがリフレインする。今作の「敵」となる位置のキャラクターだって、システムの歯車の一部に過ぎない。

塚原&野木作品を観た後は、時に世界に絶望する。基本的には、全て解決のオールOKにはならない。大抵そこには或る一人の死がある。無念がある。死んだ人は戻らない。

しかし、そこで諦観と冷笑で終わらせることはない。諦めない。

たった一人が世界を変えるのは無理。そう簡単にシステムは変わらない。やるせない。でも、私たち一人一人が日々を生きる中でできることが必ずあるはずだ。という作り手の切なる願いを重く受け止める作品だ。

Chime

2024年

45分

料理教室で講師として働いている松岡卓司。ある日のレッスン中に、生徒のひとりである田代一郎が「チャイムのような音で、誰かがメッセージを送ってきている」と不思議なことを言い出す。事務員のあいだでも田代は少し変わっていると言われているが、松岡は気にせず接していた。しかし別の日の教室で、田代は「自分の脳の半分は機械に入れ替えられていてる」と言い出し、それを証明するために驚きの行動に出る。これをきっかけに松岡の周囲で次々と異変が起こり始め……。

メディア配信プラットフォーム「Roadstead」のオリジナル作品第一弾として製作された今作。新しいプラットフォームを試す用の作品にしては攻め過ぎだろと思いながらも、無事に劇場で観ることができて良かった。激しい音響が印象的な作品なので。

たった45分。この短さにも関わらず何なのだろう、この頭にこびりつくような恐ろしさは。

怖いはずなのに、どこか笑いも誘う。

今作の舞台は定番の廃工場でも精神病院でもない。もはやただの街中のビルの一角、なんてことない一軒家とそこに住む家族…しかし、その家族はどうやら既に決定的な崩壊を迎えている。劇中で徐々におかしくなるのではない、最初から修復不可能の域に達していた家族、というのは『CURE』『クリーピー 偽りの隣人』『散歩する侵略者』『蛇の道(2024)』など、黒沢清作品ではずっと描かれてきたことだ(『散歩する侵略者』はある意味それが最も切ない形で修復される、という結末が好きな個人的偏愛映画)。

陽光が射している部屋なのに、ただ風に揺れるカーテンが、ちょっとした影の動きが、どうしてここまで。

黒沢清は観客が簡単に「理解」をし、もやもやから解放されることを許さない。昨今の解説・考察文化を巨匠はさらりとかわしてただ大きな恐怖と謎を投げるだけ投げて去っていく。

残された私たちは、ほとんどの人が正気であることを前提に動いているこの現実世界を明日からも生きていかなければならない。

何はともあれ、次作『Cloud』が公開されれば、年に三作品も黒沢清の新作が観られることになる。さらに『Cloud』は第97回米アカデミー賞の国際長編映画賞の日本代表に決まっている。『悪は存在しない』でもなく『夜明けのすべて』でもなく『ナミビアの砂漠』でもなく!

本当に、今年は黒沢清イヤーなのかもしれない。