第28回 疎外論2‐ フィヒテ知識学的に語る知の進歩、もしくは経済学とMMT

「資本論-ヘーゲル-MMTを三位一体で語る」の、第28回。

(初めての方へ・・・このシリーズは「資本論を nyun とちゃんと読む」と題して進めている資本論第一巻の逐文読解プロジェクト(最新エントリはこちら)の補足であり、背景説明であり、読解中のワタクシの思考の垂れ流しでもあるというものです。)

前回フィヒテのことを書いたら、ワタクシちょっと寄り道をしたくなったのです。

「フィヒテとマルクスにおける形式」というようなお題でゴリゴリ説明するのは ”硬すぎ" な感じがして、今はちょっと気が進まない。

「事行(Tathandlung)」を後回しにしてフィヒテ感に迫りたい

だいたいフィヒテの知識学を説明するためには「事行、Tathandlung」という新概念(?)を説明しないといけないのだけれど、たぶん多くの人は最初ここで挫折するか、苦労する。

だから「知識学」の骨子を正面から ”解説" する気が起らない。

それどころか、その方法は「知識学」を理解するための良い方法という感じがしないと思うくらい。

うんやっぱり、何事も「いちばん始め」こそは難しい。

マルクスは『資本論』の第一版序文で「なにこども最初はむずかしい」と言い、フィヒテは『一八〇四年知識学第二回講義』の第一講の冒頭で「始めほど困難なものはありません」と語り、さらに「この(始めることの難しさを考察する)方策にもまた固有の難しさがあります」と語る。「はじまり」は難しい。

— YAMASHITA, Takashi (@Yamacha611) December 6, 2014

フィヒテ(1762年 - 1814年)の八年後に生まれたヘーゲル(1770年8月27日 - 1831年)は、生涯フィヒテを尊敬続け、フィヒテの死の16年後に自らの遺志で隣の墓に隣に埋葬されました。

ベルリン、ドローデン墓地にあるヘーゲルと妻マリーの墓。隣のフィヒテの墓と較べると非常に質素です。アカデミズムの頂点に立っても、つねに豪奢を避け、どの社会階層の人ともうちとけて雑談を交わすことのできた(K・ローゼンクランツ)という、その気さくな人柄を物語っているかのようです。 pic.twitter.com/i5MuBKvriR

— 鈴村智久 Tomohisa Suzumura (@SUZUMURA_Inc) March 6, 2020

一般に、二つのこと、たとえば「A」と「B」の関係を理解しようというときに、第三の「C」を持ち出すと一気に理解が進むことがあります。

何故かというと、私たちの認識の体系は「三つ」から始まり、「三つ目」を手がかりに発展していくものだから。。。

という話、ヘーゲルぽいでしょう?

そんな「知の三位一体」はフィヒテが発見し(定式化かな)説明し、ヘーゲルはこれを発展させた ー この理解は間違っていないと思います。

そして、このことによって「知」は生き生きとした動的なものとして把握されるようになった、とも。

どうしようかな。。。

と考えながら今回ワタクシ、日本語でのフィヒテ研究を調べていたのですが、ひとつ気に入った論考があったのをご紹介します。

瀬戸一夫 フィヒテの基体なき実体概念 ―相対主義とパラダイム論の両面的な超克―。

こうあります。

通覧したように、フィヒテの議論は論理的に一貫しているとはいえ、きわめて抽象的である。このため、われわれには、イメージを伴うかたちで議論に追従することが、ほとんど不可能である。とはいえ、かれの議論と相性のいい具体的なイ メージを探し当てるのは、それほど困難なことではない。従来のフィヒテ研究は、抽象論を解釈するために、より一層の抽象論へと発展しているが、この傾向は具体化に努力していない実情を覆い隠す姿勢の現れだとさえ言えるだろう。

うん。そうなんですよね。

瀬戸のように、先に具体例を示しておくのはアリだ\(^o^)/

というわけで、瀬戸が挙げている具体例の中から「酸とアルカリ」の「酸」という概念の歴史的進化の話に焦点を当てて、そのあとMMTを絡めてみることにしました。

もちろんこれでがフィヒテ「知識学」の核心に迫るものにはならないということは承知の上。

ではまいりましょう。

「酸と酸素」、知識の発展

現代の化学で酸とアルカリを考えるときに、酸素はあまり関係がないのですが、歴史的に「酸性」の概念は「酸素」と深い関係があります。

しかし酸素に「酸っぱい」のイメージを持つ人は、現代においてまずいないと思います。

酸素は「酸っぱい」の「素」と書くのに!

いったいどのような経緯でこうなったのか?

瀬戸は、その経緯をフィヒテの知識学の枠組みを使って説明しているので、ワタクシもこの話をパラフレーズしてみましょう。

酸素は「酸っぱい」の「素」

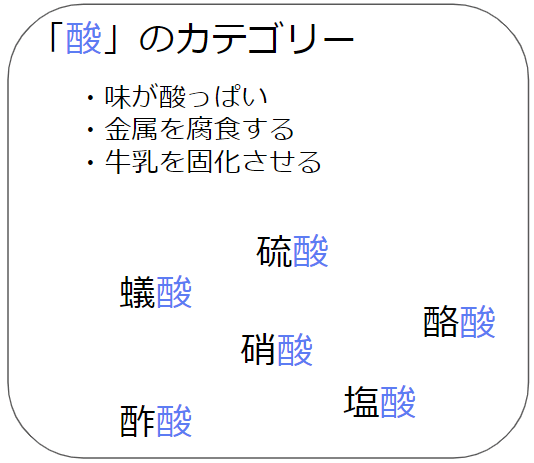

歴史的には「塩酸」や「硫酸」「硝酸」といった「酸」の概念が先で、「酸素」の概念の登場はかなり後です。

錬金術師たちはそうした「酸っぱい」「金属を溶かす」「ミルクを凝固させる」性質をもった液体を知っており、それぞれに名前がありました。

たとえば塩酸は acidum salis と呼ばれていて、acidum は「酸っぱい」、salisは「岩」。

ニュートン(1642~1727)も錬金術師だったというのは有名な話。

ドイツ語にはその名残があって塩酸は Salz-säure といい、Salzsが「塩」でSäure が「酸」。sauer は「酸っぱい」という形容詞で、英語の sour です。

このように古くから、まず「酸っぱい」「金属を溶かす」「ミルクを凝固させる」性質をもった液体に「酸」というカテゴリーが与えられていたのです。

そのうえで「酸っぱい」の「素」としてラヴォアジエ(1743~94)によって「酸素」が構想された、というのが実際のところです。

味の素のようなものとして。

実際 Oxy-gène(酸素) は、「鋭い」「酸っぱい」という意味のラテン語 Oxy- と、「何かを産み出す」という意味のフランス語 gène の組み合わせで、それを「オキシジェーヌと呼ぼう」とラヴォアジエがそう決めたのでした。

(余談ですが、分子論者ボイル(1627~69)は空気の弾性の原因を「羽毛のような粒子」とイメージしていたのと似たように、酸味の原因を「尖った形の粒子」とイメージしていたそうです。)

この「酸素」と呼ばれる単体物質は、やがてプリーストリーらによって発見されます(1775年ごろ)。

こうして人類の「知識」が一歩進歩したことになりますね。

ところで「水素」、ハイドロジェーヌの命名もラヴォアジエです。「それ」が「酸素」と結びつく(つまり燃焼する)ことで水ができる。。。というわけで、それは「水」(hydro、ハイドロ)の「素」(gène、ジェーヌ)とされた。

疎外と知の進歩

ところがやがて問題が生じることになります。

典型的な「酸」である塩酸をいくら調べても「酸素」が見いだせない。

「酸」の大元、本質である「素」が塩酸にはどうしても見当たらない。

というわけで塩酸は「酸」から疎外されかけます。

歴史の展開では、やがて電離説が登場し、酸性の原因は「水素」イオンだということが判明し、いまのわれわれが理科で教わる「水素イオン濃度」が「酸の定義」だということに理論の方が変わった。。。

そんな流れだったとまとめることができるわけです。

(いちおう補足ですが、現代の目で見ると塩酸は塩化水素(HCl)の水溶液で、分子内に酸素を持ちませんが水素(H)があります。塩化水素は水溶液中で水素イオンと塩化物イオンに電離し、この水素イオンが酸性をもたらす)

こうしてみると、次のことが言えます。

塩酸(今でいう塩化水素)という「疎外されたもの」の存在こそが、われわれの知の進歩の契機だったのだ、と。

フィヒテはこうしたことを「疎外」と言う言葉を使わず、たとえば「外化」という言葉で論じたのですが、こうしたフィヒテの把握の仕方がヘーゲルの論理学、弁証法の原型になりました。

だからフィヒテは偉いのだ!

上の例で「新しい酸の理論」が、水の成分である水素と酸素のうち「酸の素」と考えられていたもの「ではないほう」の水素にガラリと視点を変えたものであることに注目しましょう。

理論の進歩は、旧理論で外化されたものによって起こる。そしてそれは多くの場合、根本的な視点の転換をもたらし、まったく別の体系として生まれ変わることすらある。

なにしろ「酸の素」だった酸素は、酸性を説明する理論の主役ではなくなるのですから。

「貨幣の理論」とMMT

次にMMTというお題で考えてみると、MMTは「貨幣の理論」に何をもたらすものでしょうか。

従来理論では外化、疎外されている「塩酸」にあたるもの。

それは「ある」ようにワタクシには思われます。

ずばり「政府預金」です。

従来理論には、マネタリーベースやマネーストックという統計量が主役として登場するのですが、そこには「政府預金」が入っていない。

それらの概念の定義によって「政府預金」は実にきれいに理論から外化、疎外されている。

マネタリーベース=「日本銀行券発行高」+「貨幣流通高」+「日銀当座預金」

ここで概念としての「日銀当座預金」から、政府の日銀における預金である政府預金が除外されている。

まさに外化されているのです。

そういえば経済学者の朴勝俊氏がかつてこう書かれたことを思い出します。

政府預金はマネタリーベースに入らないし、準備預金とも違う、というのは、意外と知られてないかも(中野先生の奇跡本でも混同の感じ)。きょう日銀に電話して改めて確認できました。ネットで簡単に確認できる解説をどなたかご存知ですか?

— ParkSJ 朴勝俊🌹GND 脱原発!グリーン・ニューディール (@psj95708651) December 19, 2019

そう、「貨幣の理論」としての経済学は「政府預金」をないことにするから、その学の中にいる人には知られていない。

日銀なり政府のバランスシートには明記されているにも関わらず「知られていない」。

というわけでこれまでの「貨幣論」を含む経済学は、すべてMMTとは相容れないものになっているはずです。

(ところで経済学には「貨幣」を登場させず「利子」を主役に据えると称する流派もあるのですが(ウッドフォードやサマーズなど)、ワタクシはそれも「利子」を不当に「外化」しているという意味で、やはりMMTとは相容れない欠陥理論とみており。。。略)

究極的にMMTはマネーの話ではない、という話

ところでワタクシ時々引用するのですが、MMTの主要な学者の一人であるフルワイラーという人がたまにこういいます。

“Ultimately, MMT is not about ‘money.”

「結局のところ、MMTは "お金 "に関するものではない。」

たとえばこの論文ですが、まったくそうだと思うんですよ。

おまけ

蛇足です。

それに、にゅんさん、あなたも経済学者ですよ~ https://t.co/gh6IG2tjLW

— ParkSJ 朴勝俊🌹GND 脱原発!グリーン・ニューディール (@psj95708651) October 30, 2019

経済学者「以外」と言ってほしかったんですよね。

万一、ワタクシが経済学を見直す「契機」になれる可能性があるならそれはすごいことなのだけど、ちょっと残念(笑)