不登校クロニクル 2016年(小3)

現在、通信制高校2年生の長男の不登校クロニクルです。

要約バージョンに続き、各年を記録しておきます。

100人いれば100通りの不登校(きっかけ、過ごし方)があります。我が家のケースということでお読みいただければうれしいです。

今回は小3。一学期早々に通えなくなり、本人曰く「一番しんどい時期」でした。

小3概要

新しい特別支援学級担任と合わず、付き添い登校復活。一学期の半ばで学校に再び行けなくなる。

家庭学習に切り替える。

発達支援室、タンキューファミリーなどの民間サービスも活用し、学校の教科書にこだわらず、「好き」を追究する生活をするようになる。

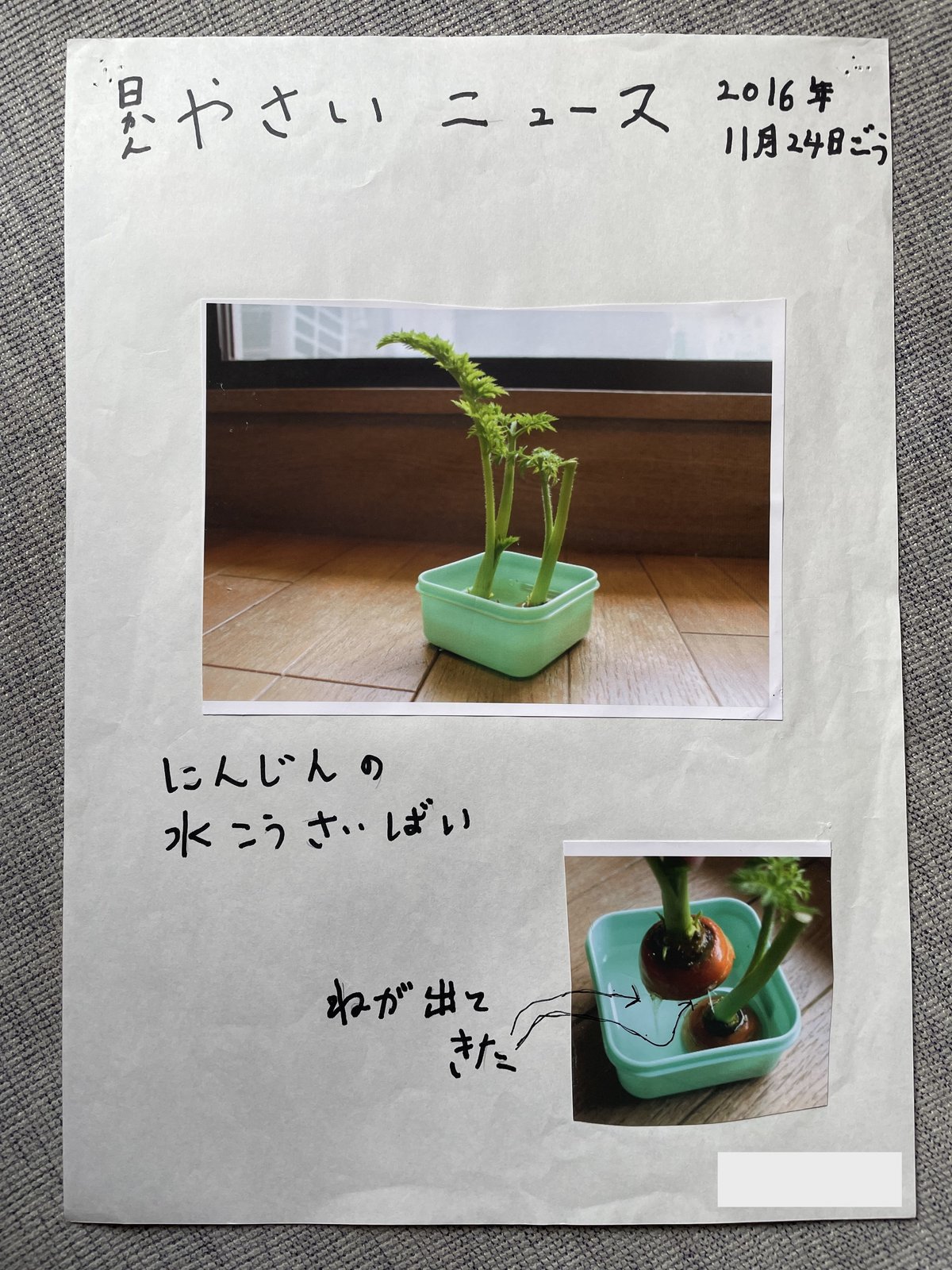

手作りの「やさいニュース」が、クラスの子たちに読まれる。

一学期

幸せオーラがいっぱいだったO先生が転出され、担任がベテランのK先生になる。

さらに「中学年になり、特別支援の時間が半分になります」と宣告される。

先生のサポートが付き添いがないと、教室で過ごすことは不可能であるということがわかる。

そして、サポートがある時間も、新たな担任のK先生とまったく相性が合わず、給食の時間も楽しくなくなる。

(話したくないので一緒に食べたくありません、ということは無理だった。)

2年生の時は、教室まで付き添って、「じゃあね」と帰ってきたが、「帰らないで」と言われる。

先生がちょっと離れた廊下に小さな椅子を出してくれて、「ここで待っていていただいてもいいですよ」。

付き添い登校が復活する(涙)

本を読んだりしていたが、何かトラブルがあるたびに長男がやってくる。

説明したり、仲裁したりする。

椅子が小さい。

ついに、「もう暑いし、ここにはいられない」と長男から訴えがある。

教室は3階。長男、入り口の温度計を毎日確認する。30度超え。

テスト等も、折りたたんだり、別室で受けたり、いろいろ工夫するも、全部拒否。

気力、体力的に、限界を迎え、ホームエデュケーションに切り替える。

二学期

最近、まったく行けていないですと、奈良教育大学特別支援教育研究センターの先生に相談すると、学校に視察に来られることに。

学校に「細く長くでも学校が関わり続ける方がいい」「クールダウンできる部屋」があれば行けるのではというアドバイスが先生にあったらしい。

翌朝、行くと、先生がせっせと空き教室に机や棚を運びこんでいた。

保護者が言っても変わらなかったのに、一夜にして! 驚く。

みんなとズレたタイミングで、空き教室に登校するが、何だか寂しい。

親が課題をさせるのは、どう考えても無理があった。

二人でぼんやりとするしかない。

隣からはみんなの楽しそうな声が聞こえてくる。

登校再開とはならなかった。

ただひっそり行かなくなるのは嫌だと思い、眠れない夜に「そうだ新聞を作ろう」と思い立つ。

これならば、「好きなこと」を軸に、国語の力と理科の力を伸ばせるのではないか。

12月の全校生徒の前で行う特別支援学級発表会では、一人だけ舞台に出るのは免除となった。PCを使ってブロッコリーの栽培記録の発表をすることになる。

発表の準備は、空き教室で行った。

当日は、先生は絶対来て欲しいという勢いだったが、私は行ける(プランA)、遅れていく(プランB)、行けない(プランC)の3パターンを考えてくださいとお願いした。

最終的には、ほぼ時間通りに行けた。他の子に見えないようにパーテーションの中から、マウス操作をした。読み上げは先生が行った。

三学期

やさい作りは好きなので、菜園が学校と長男をつなぐ縁となっていたが、間引いた大根を欲しいというと、「公平性の問題」で、あげられないと断られた。

長男は、どうせ捨てるものなのに「なぜ?」と納得できず、どうしても持って返りたいと譲らない。持って返って、重さを計りたかった。

野菜が好きすぎて、「共有して学ぶ」ということが難しい。

さあ、どうする?

諦めて、学校との関わりを断つ?

教育大学の先生にも相談し、一部(1平方メートル)を専用スペースとして学習に使わせてもらうことになった。

(少しでも、学校とつながりを保つ方がいいというのが、教育大の先生の見解だった。そのためには、特性の強い長男に対して、これは<ひいき>ではなく<合理的な配慮>に当たるという判断が示された。)

一年を通じて

通常学級担任のY先生とはたまに放課後、おしゃべりした。

実験道具を分けてくださったり、長男の好きな話題をさりげなくフォローくださったりして、あたたかい気持ちになる。

Y先生から「やさいニュース」を廊下に貼っていい?と聞かれた。

長男は、「名前を言わずに、そして、読みなさいとか言わないのならいい」と言った。

先生に次会った時、「楽しみにしてる子は楽しみにしてるぞ」と言われて、まんざらでもなさそうだった。

家では

家では野菜を育てたり、散歩したり、ご飯を一緒に作ったり。

好きな番組を大量に録画して見るという生活が始まる。

学習らしい時間は、寝る前の読み聞かせタイムのみ。

算数などをテーマにした安野光雅さんの絵本を一緒に読む。

2年生の時に受けた、感覚統合療法がよい経験として残ったので、発達支援室「夢ばたけ」に月1回通い始める。先生は、ゆるっとした感じ。マンツーマンで、ボールプールで遊んだり、おしゃべりする。