『ブリタニカ百科大事典』『オックスフォード英語大辞典』のAI新機能を比較する

近頃、〈エンサイクロペディア・ブリタニカ〉と〈オックスフォード英語大辞典〉というふたつのオンライン辞書にAI機能が搭載された。どちらの機能も無料で使えるので試してみた。

その結果、同じ「辞書プラットフォームのAI」と言っても、両者の方向性は大きく異なっていた。

辞書のプラットフォームに実装されワークするAIがとうとう現れた、という意味ではどちらのAI機能も興味を引くものだ。ところがネットに大した情報がない。驚き屋仕事しろ。以下、やむを得ず自分でまとめておく。すべて2025年2月現在の情報。

Britannica AI

権威ある百科辞書〈エンサイクロペディア・ブリタニカ〉は18世紀にスコットランドで創刊された。現在ではアメリカに本拠地を移している。1999年からネットで内容を公開しており、一部を無料で閲覧できる。

〈ブリタニカ〉のAIは「Britannica AI」が名称。2024年7月から機能が提供されていると思われる。

「Britannica AIについて」にはこう書いてある。

Britannica AIは、ブリタニカに幅広く蓄積された記事から得た情報と知識で、あなたの疑問に答えます。 何世代にもわたって、知識を求める人々は、信頼できる答えを求めてブリタニカを利用してきました。Britannica AIで、ブリタニカが作成したコンテンツの新たな活用が可能になります。

仕組み

Britannica AIには、正確性と妥当性を高める独自機能があります:

・適切に:すべての読者にとってより安全な学習環境を維持するために、不適切な質問をフィルタリングします。

・信頼できる知識:ブリタニカ百科事典の膨大なライブラリを検索し、各質問に回答します。

・包括的な回答: ブリタニカ内の情報源にリンクします。また、関連するフォローアップ質問を提案します。

ブリタニカのAIへの取り組み

私たちは、積極的にテクノロジーを使い、コンテンツの新たな活用法を提供します。Britannica AIは、教育プロセスの置き換えではなく向上のために構築され、好奇心を刺激し、学ぶ喜びを湧き上がらせるものです。 私たちは、テクノロジーの進化するなかでBritannica AIが間違いを犯すことを理解しています。Britannica AIは、ブリタニカに蓄積された膨大な知識源の探索を代行するのではなく、手助けするものです。 いつも通り、重要な情報はすべてブリタニカの記事の中で確かめてください。

さて、Britannica AIは要するにチャットボットなので、ユーザが普通に質問すれば普通に回答してくれる。

例えば、「夏が暑いのはなぜ?」と聞いてみる。

すると、こんな感じで答えてくれる。

英語回答をリクエストしたため英語であるが、だいたい次のようなことが書いてある。

さて、この要約は「Source: ChatGPT」となっているが、元の回答は「Source: Britannica (3)」だった。この部分がキモだ。

「Source: Britannica (3)」をクリックするとこんなふうに展開して、情報源となった項目(セクション)を辿れる、という仕組みである。〈ブリタニカ〉には「夏」の項目もあるが、回答にはそれを使っていないようだ。質問にAIがちゃんと「考えて」対応してくれている。(しかし、大気を通る距離が短くなってエネルギー損失が減ることは暑さと関係ないんだっけか。)

使用時には「Source: Britannica」となっていることを必ず確認しなくてはならない。ここが「Source: ChatGPT」の場合は、ChatGPTが〈ブリタニカ〉を参照せずに回答したという話なので、うまみがない。なお、英語で回答させないと「Source: ChatGPT」になる(つまり不成功の)確率が上がるように感じる。

また、こんな使い方もできる。法隆寺について誤った説明を作文し、それを投げてBritannica AIにファクトチェックをさせた。

想定したエラーはぜんぶ指摘した。末尾で、〈ブリタニカ〉の「Horyu Temple」記事内に具体的な数値がない点は「ない」と書けているのが偉い。

このように、Britannica AIは百科辞書内のデータを参照し、要約して返す。その際、回答には該当記事へのリンクが含まれている。必要に応じて原文を参照できるから要約の裏取りもすぐにできる。

「シロナガスクジラ」について知りたいとか、「チョモランマ」について読みたいとか、興味と項目が一致している場合はスムースに辞書に当たれる。しかし、「夏が暑いのはなぜか」のように、疑問の答えとうまく一致する項目がないことは多い。そういうときでもBritannica AIは答えを教えてくれるし、項目にも誘導してくれる。

ちなみに、失敗することも間々ある。

Britannica AIは辞書の有効活用に資する可能性が大いにあると思う。

〈ブリタニカ〉の記事は、百科辞書らしい簡潔なものではあるけれども、内容が充実していれば相応に長く、項目内で必要な情報を探さなければならない。また、場合によっては、複数の記事を横断して読む必要もある。

これらはいわば当然の手間ではあるとは言え、AIが要約によってあらかじめ補助線を引き、また関連項目に直接リンクすることで、ユーザの負荷を減らせるのは間違いない。

さて、もうひとつのAIを見てみよう。

OED AI Search Assistant

〈オックスフォード英語大辞典〉(以下、〈OED〉)は世界最大の英語辞書である。初版は19世紀から20世紀にかけて刊行され、2000年からは第3版に当たる内容がオンラインで公開されている。基本的には有料で、一部無料で閲覧可能な項目もある、といった程度。ただし検索までは無料でも使える。

〈OED〉のAIは「AI検索アシスタント」という名前で、この1月から提供開始されたようだ。説明ページには次のようにある。(使い方の動画もある。)

『OED』の高度な検索は、辞書の内容を深く掘り下げることができる非常に強力なツールです。さまざまなフィルターを適用することで、検索結果を絞り込み、最も役に立つ情報を見つけられます。この検索をより簡単で使いやすくするべく私たちはOED AI検索アシスタントを作りました。

OUP(オックスフォード大学出版局)では、研究者のAIを活用した研究の成果改善を支援しています。『OED』のAI検索アシスタントでは、誰でも「20世紀に英語に入ってきた、ダイニングに関する単語は?」といった質問を書くことができます。AI検索アシスタントは、適切にフィルタリングされた高度な検索のURLを用意し、その作成に用いたパラメータを示します。URLをクリックするとその検索結果ページに移動し、自分でさらに調整や絞り込みができます。

また、AI検索アシスタントを使えば、『OED』そのものについても詳しく調べられます。「どうやって『OED』に単語が登録されるのですか?」というのはよくある質問ですが、AI検索アシスタントは詳細のわかる関連ページに案内してくれます。

これは『OED』の試験的な機能で、2025年1月から最長6か月間実施されます。 アシスタントの結果の精度に関するフィードバックは、チャットウィンドウの手のアイコンを使ってお知らせください。

ここからもわかる通り、AI検索アシスタントは、Britannica AI(あるいはChatGPTなど)のように動作するチャットボットではない。

例えば、「最近英語に入った日本語」と尋ねてみる。すると、このような結果が返ってくる。

AI検索アシスタントは、問われた「最近英語に入った日本語」のリストを寄越してくれるわけではない。代わりにリンクを提供する。

リンク先に飛ぶと、こうなっている。

リンク先は、検索パラメータを調整した検索結果ページで、「異世界」「数独」「金継ぎ」「特撮」「編みぐるみ」の5語がピックアップされている。これらが「最近英語に入った日本語」(正確には、「〈OED〉に入った最近の日本語」と言うべきところ)だ、ということになる。

検索結果の左カラムに注目して欲しい。「使用年(date of use)」が「初出:2000~2023」にセットされ、また「もとの言語(language of origin)」は「日本語」がチェックされている。(そしてそのことは、AIの回答の中でも述べられている。)

AI検索アシスタントは直接答えを教えてはくれないが、探すためにお膳立てしてくれる、というわけだ。

別の例も見てみる。実のところ、思った通りに行かないことが多いように思うが……「『ニューロマンサー』が初出の用法は?」という問いに対して返されたのが、この検索結果だ。

「用例の出典」を「Neuromancer」で指定した検索リストが現れた。が、「初出」かどうかの限定がなされていない! 実際、bet your assとかgreatといった表現が入っているが、明らかに『ニューロマンサー』(1984)が初出ではないだろう。

リスト中の「cyberspace」は一見それっぽい。が、Jesse Sheidlowerの〈Historical Dictionary of Science Fiction〉によると、同じギブソンでも1982年の『クローム襲撃』で既に登場していたようだから、やはり『ニューロマンサー』が初出ではない。

というわけで、この検索結果だけではすぐに用を成さない。最低でも、この検索結果から各項目にきちんと飛んで、初出例なのかどうかを確かめなければならない。

完成度の高低はさておき、〈OED〉のAI検索アシスタントは、ざっくりした疑問からでも検索パラメータの作成を手助けし、必要な項目リストに誘導してくれる、という建て付けである。まさに「検索アシスタント」だ。

Britannica AIとは異なり、AI検索アシスタントとのやり取りは一方通行である。ユーザが疑問を出す、AIが答える、終わり。質問→回答が一サイクルしかないので、図書館のレファレンスカウンターで司書さんと受け答えを積み重ねて問題が絞り込まれ、あるいは高度になっていく、といった展開は望めない。せっかくのAIなんだから対話はできたほうがいい。正直、(このAIが内部でどう動いているのかわからないが)これぐらいの機能ならLLMが登場する前から実現できたはずである。天下のオックスフォードなんだからもっと上を目指してほしい。

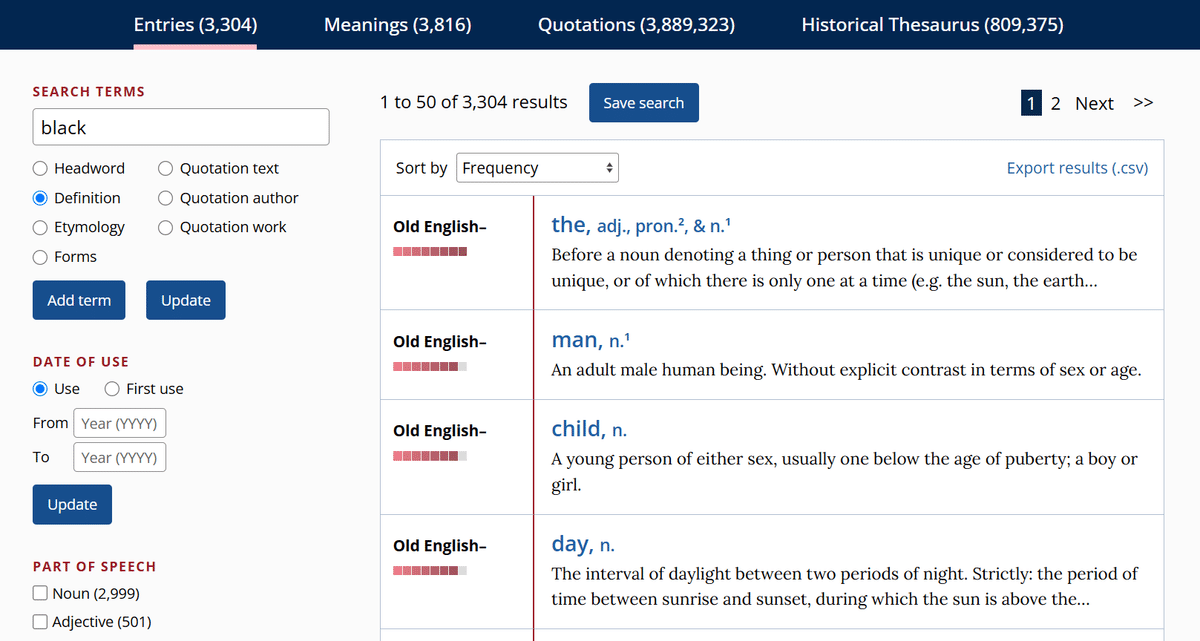

なお、〈OED〉の内容的な限界もある。例えば「blackの類義語を探して」と頼むと、このような結果が返ってくる。

左カラムを見てみると、語釈の中に「black」が含まれている項目をひたすらリストアップするよう設定しただけである。したがって右カラムには「blackの類義語」とは到底言えないような語が並ぶ。

実は〈OED〉は類義語欄を持たない。したがって、検索システム上「類義語を探す」というクエリを作れない。こうなるとお手上げである。AIの出来不出来ではなく〈OED〉自体の制約である。(まあ、それにしてももう少しやりようはあるかもしれないが……。)

ところで、このAI検索アシスタントは〈OED〉の有料ユーザでなくとも(今のところ)開放されている。ここで調べ物の当たりをつけさせてもらって、実際の調査は手持ちの辞書でする……なんて使い方もありうる。せこいかも。

〈ブリタニカ〉と〈OED〉、姿勢の違い

以上のようなわけで、Britannica AIと〈OED〉AI検索アシスタントは、そもそも全く別物だということがよくわかる。

Britannica AIは、ユーザの疑問の解消を最優先課題としたシステムのように見受けられる。複数の記事を横断的に読むだけの知識や検索スキルがなくても、チャットボットの要約でひとまず概要がわかるようになっている。極端な話、Britannica AIと会話していれば、ソース=項目の中身まで読みにいかずに知識を得られる。ウェブ検索機能のついたChatGPTやら何やらと同じである。

一方、〈OED〉のAI検索アシスタントは、検索の負担のみAIに肩代わりさせるよう設計されている。検索クエリの作成により項目への導線は整えるが、その先で、項目の内容そのものはユーザが自分で読まねばならない。

これについては、両者の出自がある程度関係しているのかもしれないと思う。

〈ブリタニカ〉は百科辞書で、それぞれの題材について体系的に知識を提供するが、専門書ほど深い知識は書けない。もとより「素人が学ぶため」の辞書である。

いっぽう〈OED〉は、一般人が気軽に引くことを想定した辞書ではない。研究者や教員など専門性を持ったユーザがメインだ。だから、情報が歪曲・欠損する恐れのある自動抽出や要約は避け、完全な情報を提供したかったのではなかろうか。逆に言えば、〈OED〉のユーザには、検索経路はどうあれ〈OED〉の膨大な項目を正しく読み解くことが要求されている、ということでもある。

Britannica AIは辞書引きのプロセスに大きく食い込み、「辞書」という体験を根本から別のものに変化させている(以前書いたハートマンの話で言えば、第2・4・5・6のプロセスに当たる)。対照的に〈OED〉のAI検索アシスタントは、その名の通りあくまで「検索」の部分で助言するだけに留まる。それも十分に役に立ちうるはずだが、作り込みそのものができておらず、現時点では公平な評価が難しい。

しかし率直に言って、ワクワクするのはチャットボットであるBritannica AIの方だ。考えるまでもなく、辞書のポテンシャルを発揮させるという意味ではちゃんと辞書の内容を「読んで」、ユーザへの対応を「考えて」くれるAIの方がありがたい。

もっと言えば、ユーザが項目を読んでいる最中も隣にいて、アドバイスしてくれるとさらに面白い。

日本にも〈ブリタニカ〉〈OED〉に引けを取らない優れた辞書コンテンツがあり、また「ジャパンナレッジ」や「辞書by物書堂」等の優れたプラットフォームがある。AIの補助でUXがエンハンスされてほしいと最近ずっと思っている。

そろそろ何か起きないものか、と痺れを切らしていたが、プラットフォームより先に、端末なりブラウザなりにマルチモーダルのAIが組み込まれる方が早そうな予感もしている。それで良いような気もするし、それで良いのか、という気もする。

昔読んだこんな一節が脳裏にちらついた。

大切な中身、素晴らしい内容を読者に届けるためには、中身と容れ物を同時に作るしかない(…)。