組織にとって頼りがいのある「壁打ち役」になるための5つのヒント

たとえば、社内イベントで登壇することになり、プレゼンテーションを作る場面を想像してみてください。一人で仕上げるのが不安で、同僚や上司に見てもらいながら意見をもらう。時には、自分の考えと相容れないフィードバックもあるかもしれません。しかし、それらを取り入れることで、自分だけでは到達できなかったクオリティに仕上がることもあるでしょう。こうした経験は、多くの人にとって馴染みのあるものではないでしょうか?

組織には、「よい壁」がいると助かります。私自身も、大学や大学院、そして社会人としてのキャリアの中で、尊敬する「壁打ち役」に恵まれてきました。そして今、社内のナレッジマネジメント部門で、自らも「壁打ち役」を担う立場になりました。これまでの経験を通じて、「よい壁打ち役」には何が求められるのか、そのヒントが見えてきた気がします。そこで今回は、壁打ちを受ける側のスキルに焦点を当て、どうすれば「よい壁」になれるのかを考えてみます。

本記事では、こうした「壁打ち」の中でも、知識創造・発信に関する壁打ちに焦点を当てます。つまり、ナレッジを生み出し、社内外に公開し、活用してもらうことを目的としたものです。具体的には、マニュアルの作成、カンファレンス登壇、記事執筆などが該当します。一方で、デザイン(意匠)やクリエイティブな成果物の洗練、スポーツ選手の技術向上を目的とした壁打ちは、それぞれ特有の作法があると考え、本稿では対象外とします。

また、本稿における壁打ちとは、「よりよくするためのアイデアを共に考えていくこと」とします。MIMIGURIの知識創造室として、ナレッジマネジメントの仕組みを運用している自分は、各メンバーが生み出す知識の「壁打ち」を担当することが多いです。例えば「外部イベントでキーノートセッションするんだけど、どういう内容に仕上げていこう?」という話だったり、「お客様の課題を分析するためのフレームワークを作ったのだけど、より妥当性を高めたい」といった相談を受けることがあります。

なぜそのような壁打ちが必要かというと、おそらく「自分ひとり」では、全然その知識が磨ききれない限界があるからです。つまり、他者の視点を手に入れて、検討することにより、異なる角度から物事を捉えることで、自分ひとりでは到達できなかった深み、クオリティ、効果的な知識にたどり着くことができるものと考えられます。

自分も誰かに壁打ちしていただくこともあります。たとえば記事を書いたりした場合、自分の知識が独善的になっていないか、誰かの役に立ちうるものになっているかという観点でコメントを頂くことがあります。最近は壁打ちを生成AIにその役割をお願いすることもありますが、結局のところ知識を受け取るのは人間なので、人間に壁打ちしていただきたいタイプです。

知識の要件定義

壁打ち依頼を受けた際、最初に行うのは「知識の要件定義」

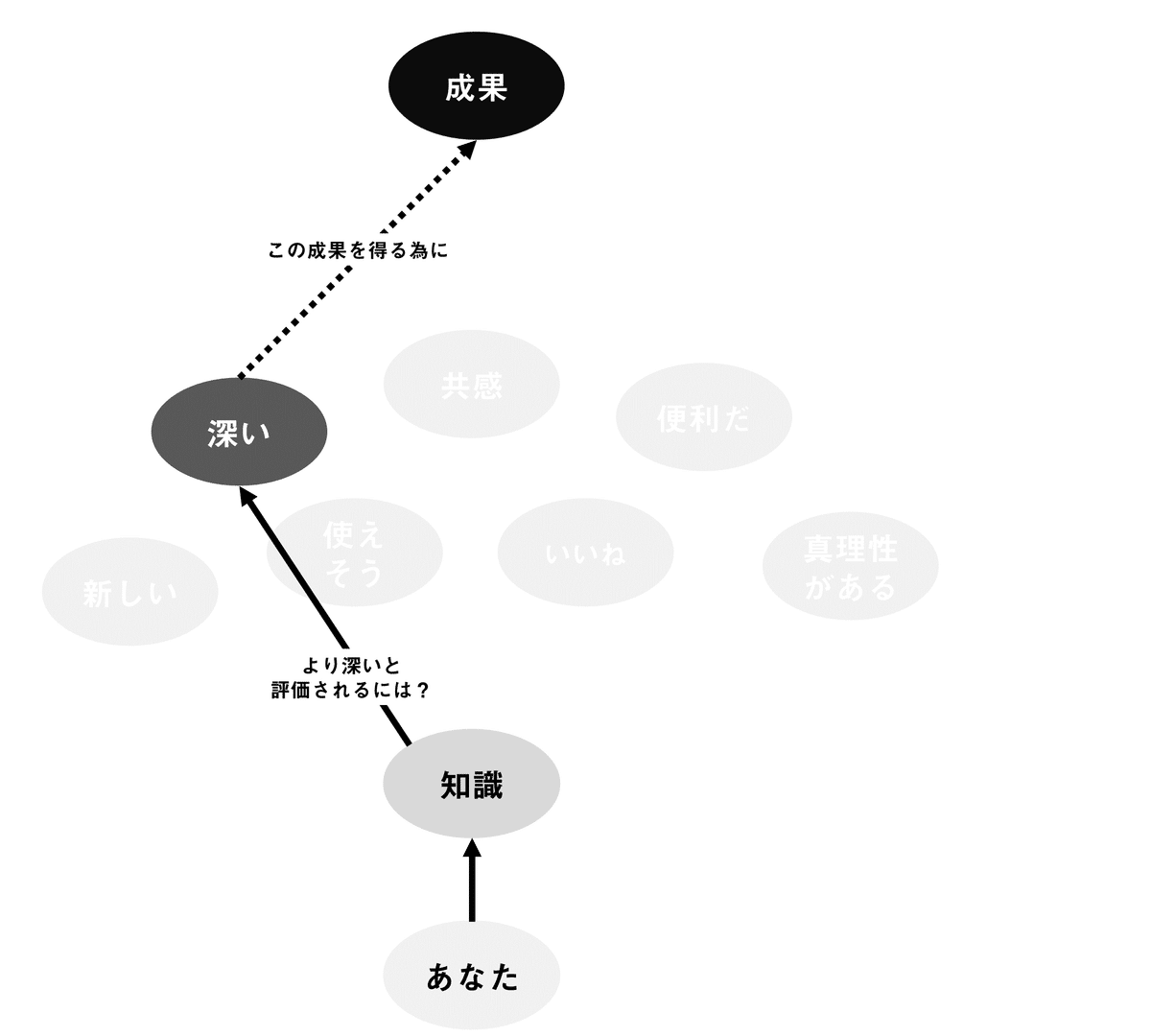

知識とは、何かしらの成果を得るための道具となります。例えば、企業が人材系カンファレンスで最新の知識を発信するのは、採用活動の成功という成果を得るため。新たな社内ルールを発信するのは、社員の遵守を促し、会社をリスクから守るためです。また、自分が創造した知識を自分が使うことで「営業成績1位を取る」など、他者ではなく自分自身に「成果」がある可能性もあります。このように、知識が生むべき成果を明確にし、その成果を得るために必要な評価の方向性を定めます。なおここでいう評価とは、

誰に(例:取引先、同業他社、求職者、学生、自分 など)

どのような感情で受け取ってもらうか(例:共感する、便利だと感じる、使えそう、新しい、真理性がある など)のセットです。

知識の評価は、開示されるコンテキストによって変わる

知識がどのように評価されるかは、発信する場の特性によって大きく異なります。例えば、学会ではどれだけセンセーショナルな知識であっても、先行研究を適切に参照し、科学的に妥当な手続きによって生まれたものでなければ、研究者から評価されることは到底ありません。こうしたコミュニティでは「結論を端的に話す」ではなく「知識が生まれるに至ったプロセス」を説明する必要があります。

一方で、実務の現場では、学術的で崇高な知識よりも、「キャッチーであること」「すぐに使えること」などが重要視されるケースもあります。仮に知識が導出されるプロセスを丁寧に語っても「んで、結局一番伝えたい結論は何なの?」という点が気になってしまうでしょう。

つまり、知識の評価基準は発信する場によって異なるのです。このような知識が特定のコミュニティで妥当とされるかどうかの境界線を、「妥当性境界(validation-boundary)」と呼ぶことがあります(藤垣, 2003)。

(注)なおここで挙げている評価に関しては、わかりやすくする一例であり、普遍的なものではありません。例えば企業によっては「中期経営計画に結びつきそう!」とか「MBOの達成に役立ちそう!」といった具体的な評価も考えられるかもしれません。また知識の成果対象が自分の場合、「なんかカッコいい」とか「違う自分に変われそう」なども評価となりえます。

壁打ちの方向性を見定める

ここまでで達成したい長期的成果と、評価という二つの事柄を確認しました。その二つが確認できたことで、次に壁打ち役が考えるべきこととしては「どういう方向性の壁打ちを行うか」です。普通に相談に乗るという方法も考えられるとは思いますが、自分は大きく分けて五つのヒントを使い分けるようにしています。

ヒント1:要件定義そのものに問題はないか?

第一の方向性は、要件定義そのものと疑うというものです。例えば獲得しようとしている成果自体が、本当に社会や企業、組織にとって適切であるか?またその長期的成果を得るために獲得したい評価が本当にそれでいいのか?という観点です。とはいえ、そもそも要件自体が定まっていない場合が多いので、基本的にはここから確認することが多いです。

ここで要件自体がズレてしまっていると、せっかく公開したり活用したとしても誰にも受け取ってもらえない可能性がありますし、知識を生むために費やしたコスト(時間/労力)も水の泡に消えてしまうことも考えられます。なので壁打ち相手としては、遠慮なく「なぜその成果を狙っているの?」「その評価を得たいのはなぜ?」という観点を聞きだし、ズレが生じていないかを共に考えていきます。

ヒント2:どうすればより高い評価が得られるか?

第二の方向性は、どのようにすれば、より高い評価を得られるのか?という視点です。壁打ちの依頼に応える以上、依頼者は何らかの評価を得たいと考えているはずです。そして、その評価をより強く確実に得るためにはどのような知識の補強が必要かを考えていきます。「深い」知識を生むことをめざすなら、歴史的源流を調べてみようとか、「共感」を得るには実際の知識の使い手となりうる人にインタビューしてみようというネクストアクションを助言することもあります。

加えて、知識をちゃんと受け取ってもらうために、コピーライティングを工夫することもあります。ビジネスで用いられるフレームワークは「BCGマトリクス」「SWOT分析」など固有名詞として一発で分かりやすいです。特に実務現場で多くの人に使ってもらう知識とする上では、ネーミングがやはり肝になります。一昨年に公開したKPTを変更したチームリフレクションのフレームワークとして、多くの方に共感・参照していただいた「KMT(ケモティー)」もその一種にあたります。

なお、高い評価を得るための検討は、単に知識の内容を磨こうとするだけでなく、その知識をどこで公開するのか、誰に届けるのか、どのような形で提示するのかという「場」に関する検討も含まれます。元々この知識は人事向けを考えていたけど、新規事業担当者向けに書いてみようなど。このように知識の届け先である「ターゲット」をずらすことで、いつもと異なる評価者から評価を頂ける可能性も考えられます。ただしその場合であっても、上位にある「成果」がブレないように意識しましょう。

ヒント3:別の評価を生み出せる可能性はないだろうか?

三つ目の方向性は、別の評価を生み出す可能性はないだろうか?という視点です。例えば日常の仕事で生まれたTipsをnoteなどの記事に掲載するだけでは「便利だ」という評価のみです。しかしその知識が生み出されるに至った個人的エピソードを添えたりすると、「便利」でありつつ「共感する」という二つの評価を得ることが考えられます。二つの評価が得られることによって、それらの掛け算によって、その先の成果も得やすくなる可能性もあるかもしれません。

しかし、多くの評価を得ようとすると、今度は元々得たかった評価が薄まってしまうことがあります。例えば文章の場合は「文字数」が決まっている場合、エピソードを長々書くと今度はTipsの詳しい説明するスペースがなくなってしまいます。口頭でのプレゼンテーションの場合は要素が多く、何の話なのか伝わらなくなってしまうでしょう。評価の種類を絞り込むように、情報の取捨選択を手伝うことも壁打ち役の重要な役割です。

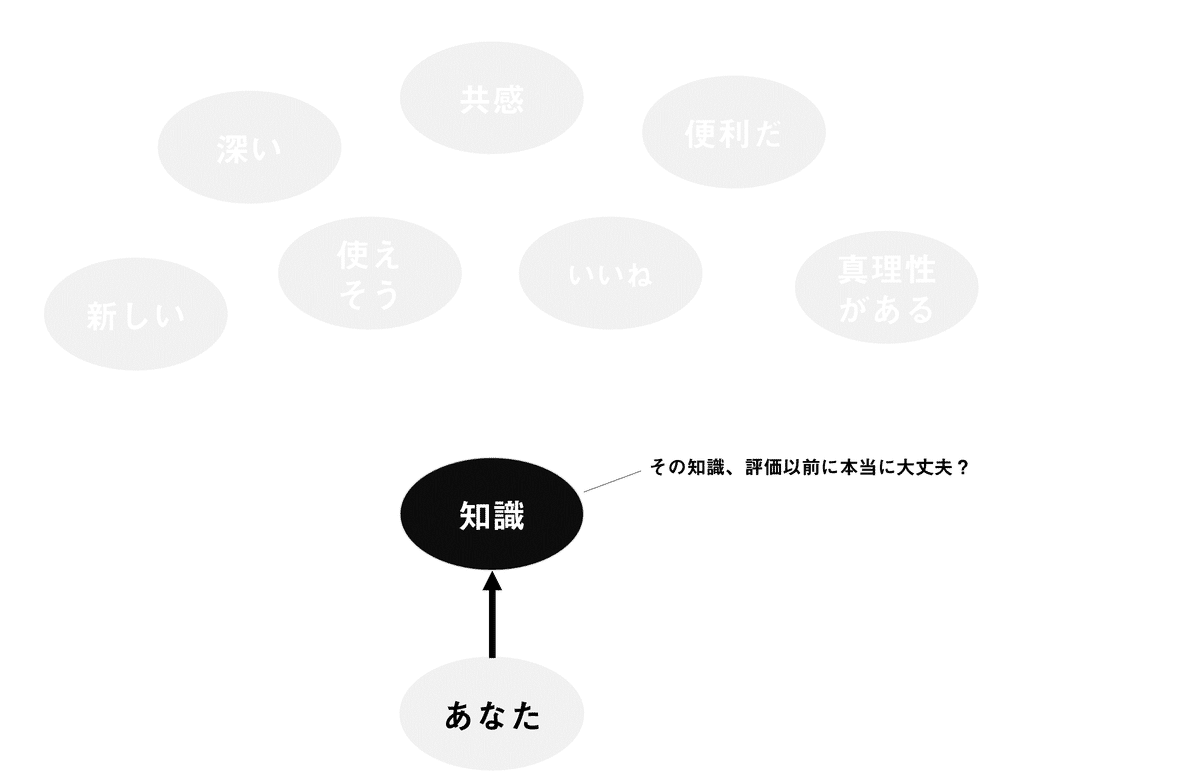

ヒント4:誤った知識を生み出していないか?

四つ目の方向性は、「誤った知識を生み出していないか?」という視点です。これは単に知識の質を高めるというより、「知識にエラーが含まれていないか」を確認する作業に近いです。発信の際に評価を得ようとする姿勢は大切ですが、不確かな情報を伝えてしまうと、受け手に誤解や害を与えるリスクがあります。論争が尽きないセンシティブな知識も存在するため、こうしたリスクを避ける「砦」の役割を果たすことが重要だと考えています。

そのため、明らかに誤りが含まれているものの場合、もしくは賛否両論が分かれる知識の場合などは、出典の有無を確認したり、自分の専門性の枠に収まらない場合は専門家のリファレンスチェックをお願いしたり、自分の経験則に止まることの明記をお願いしています。また、根拠がどうしても見当たらない場合は、共に情報の源流を辿り、表現が適切かどうか慎重に判断するよう心がけています。その結果として空き時間に図書館などを行き来する生活になっています。

ヒント5:あなたはその知識を生み出したいのか?

五つ目の方向性は、「あなたはその知識を本当に生み出したいのか?」という視点です。個人の内発的動機の観点から考えるものです。この視点が重要な理由には、ネガティブな側面とポジティブな側面の両方があります。

まずネガティブな理由です。知識を発信することは、単に情報を伝えるだけでなく、発信者のセルフブランディングにも関わります。たとえ大きな成果が期待できるとしても、本人が望まないことを発信するのは適切ではありません。特に、トップダウン型の組織では、反論しづらい環境もあるかもしれません。しかし、もし発信者が「本意ではない」と感じているなら、その違和感がどこにあるのかを明確にし、壁打ち役としてできることをします。

次にポジティブな理由です。知識を世に出すことは、それに対する責任を持つ(=その分野の専門家になる)ことを意味します。そして、社会や市場の変化とともに知識が古くなれば、更新する役割も求められます。つまり、知識の発信はゴールではなく、新たな知識創造のスタートでもあります。その繰り返しによって、個人のキャリアは前進していきます。壁打ち役としては、「次にこういう知識を生み出すことに挑戦するといいのでは?」というキャリア相談にも乗りながら、知識創造のプロセスを支援しています。

壁打ち役としての実践

ここまで壁打ち役には、5つのヒントがあることを列挙しました。そして実際の壁打ちの場では、これら複数の切り口を色々と入れ替えながら助言したり、コメントするようにしています。ただ、すべての切り口から点検すると、知識の至らない部分が際立ってしまって「やっぱりお蔵入りにします」と取り下げてしまいかねないので、知識創造者のモチベーション管理がやはり肝心です。

「壁打ち」の6段階のミーティングデザイン

自分は壁打ちは、1h程度のミーティング枠で行っています。これについては現時点の段階のもので改善中のものです。

順を追って説明すると、2の知識要件の確認は前の章で示してきた要件定義にあたります。つまり「どういう成果を生みたくて、誰に、どのような感情で受け取ってもらいたいか」を確認するものです。決まっていない場合はそれでもよく、3~5分程度が目安で、さっくりと行います。

3の現在の知識状況の確認は、今できているテキストや、スライドを見せて説明してもらう段階です。構想の箇条書きでも構いません。とりあえず頭の中にある現在の構想を共に見れる状態にして持ってきていただくことをお願いしていますが、相手が多忙すぎて何も持ってきていない場合は、とりあえず頭の中にあることを語って頂き、MiroやNotionなどで議事録として聞き取っていくことなどもします。これは大体10分~15分程度です。

4の知識創造へのコミットメントへの感謝は、とにかく感謝して褒めます。そもそも自分の名前で知識を生みだして、人前に開くことはパワーを使うものです。誰からも見向きもされないリスクも伴います。その冒険を褒め、その冒険に関して自分に壁打ちに頼ってくれていることに感謝します。大事なフェーズで、5分~10分使います。10分も感謝したり褒めたりするのは時間取りすぎじゃない?と思うかもしれませんが、「会社にとってこういう意味があると思う」とか「今のチームに必要な視点だと思う」などの観点で褒めようとすると、すぐに時間を食ってしまいます。

5の複数の角度からのフィードフォワードは、前の章で示した複数のヒントを手掛かりにコメントします。自分が意識しているのは「ネガティブものから取り上げてみる」ことです。前の章で示したことでいえば、明らかな誤りが含まれている、本人が出したくない知識である、などなど。ポジティブな指摘の後に急にネガティブな指摘をされたら、このミーティング自体もネガティブなモードで終わってしまいかねません。だからこそ、まずはネガティブな不安要素、検討しなければならない要素から取り上げます。

でもそれをネガティブなまま伝えたら、よほどの強心臓でない限り相手は傷つきます。そこで「さっきいったネガティブな問題は、じつはこんな感じにクリアできると思うんですよね」と展開するようにしています。目を開かせるコメントというものです。ここで意識しているのが、「フィードフォワード(ポテンシャルフィードバック)」です。要は「この知識にはこういう伸びしろがあるよ!」という伸びしろを提案することです。

最後の6のエンパワーメントは、「知識」というコンテンツに対してはなく、知識を生み出すべく探究している「あなた」をエンパワーするメッセージを送ります。今回知識を発信したとしても、知識は古くなるものです。一度到達した知識から新しい問題を発見して、更なる知識創造に挑戦し続ける必要があります。その連続は辛いかもしれませんが、その繰り返しの中で専門性が磨かれていくものだと思います。その飽くなきプロセスに挑んでいることの価値や意義を賞賛し、応援するようにしています。

知識創造者から主導権を奪いとらない

これらのミーティングデザインのプロセスを通して、自分は知識創造者から主導権を奪わないことを大切にしています。つまり「壁打ち役」が先生、「知識創造者」が生徒役で、先生が満足する知識を持ってこい!という関係性では、怯えながら毎回の壁打ちに資料を持ってくる状態になり、「もういいや」と投げ出してしまうことも少なくありません。なので、4や6でも語ったように、壁打ち役に求められるのは、知識創造活動の主導権を持っている他者を応援したり、エンパワーしたりといった感情的支援であると考えています。

また、知識創造活動の主導権が企業や組織に握られてしまっている状態も起こり得ます。「方向性5:あなたはその知識を生み出したいのか?」を重要しているのも、今取り組まれている知識創造活動が相手にとっての自己実現に整合した活動なのかについて壁打ち役が確認し、もしズレが生じている点があれば、知識創造活動の主導権を取り戻せるように、コミットすべきではないかと考えているためです(ここは自分なりのこだわりポイントであり、違う考えを持たれている方もいるかなと思います)。

全員「壁打ち役」になろうよ!

さて、ここまで壁打ちについて、自分の日々の知識創造室での活動をもとに語ってきました。自分は会社の中ではナレッジマネジメントの専門部門として、色々な方の知識の壁打ちを手伝っていますが、本音では「専門部門がやるのではなく、全員が壁打ちできるようになると良いのでは」と思っている節があります。なのでこの記事を書きました。

前回のこの記事では、チームの知識創造活動の成熟をLevel1~4で示しましたが、このチーム単位の成熟の階段を上っていくには、互いの知識創造活動を協力し合う関係づくりが大事だと考えています。その関係の土台となるチームに標準装備されているべきものが「壁打ち力」であると考えます。

具体的にはまずは、チームで各メンバーとコミュニケーションをとる機会の多いミドルマネージャーが先んじて学習し、チームの知識創造活動が活性化の兆しが見えてきたところで、ミドルマネージャーがチーム全員が学習できるような機会提供をすると良いのではと思います。

前回の記事執筆後に、「んで結局、この階段登るにはどうすればいいのか不安」という声も各方面から頂戴し、まだまだ書けていないことは多いと実感し、今回はスキル面からこんな風に書いてみました。まだ自分自身も試行錯誤中ではありますが、自分自身も知識創造の担い手として、現場での経験から得られたものを今後も知識としてアウトプットしていきたいと考えています。

参考文献

Scardamalia, M., Bereiter, C., & Oshima, J. (2010). 知識創造実践のための「知識構築共同体」学習環境. 日本教育工学会論文誌, 33(3), 197–208.

藤垣, 裕子. (2003). 専門知と公共性. 東京大学出版会.