永平寺観光ガイド【門前町から傘松閣 編】

前回記事の最後に書いたように、12月中旬、もう一つの曹洞宗大本山も観光してきました。そこで知ったのですが、以前はあった諸堂案内って、今は行われていないんですね(事前に予約しておくと、修行僧が一人ついて案内してくれるサービス)。修行僧の数が減った影響なのでしょうか...?

總持寺は初めてだったのですが、永平寺は少しだけ知っています。せっかくなので、これから観光に行ってみたい!という人に向けて、簡単な観光案内を作ってみます。

見たこと、聞いたことのほか、一次ソース不在の噂話をわずかに加えました。観光志向の意識低い系で楽しい説明を目指すので、よろしくお願いします。たぶん九割ぐらいは合っていると思います。お気楽にご覧ください。

はじめに

・曹洞宗両大本山のひとつ、永平寺。建立したのは、教科書でも習う道元禅師(以降"道元"、他も同じ)です。もう一つの大本山は總持寺で、建立したのは瑩山禅師となります。元々は石川県の能登にありました。道元の弟子である懐奘禅師、瑩山は(得度的には)その弟子なので、二つのお寺ができた時代は近いです。ほぼ直近。

・永平寺と總持寺って仲悪いの?

派生当初はいろいろとトラブルもあったようですが、今は特に対立とかはありません。ただ、修行に行った場所によって、「どちらか贔屓」ぐらいはあるようです。同じ大学の別キャンパスで、通っていたほうにより愛着がある、みたいな...。

・道元の教えを保存していくための道場が永平寺で、広く教えを広めるための拠点が總持寺です!

1. 永平寺門前町まで

JR福井駅からバスなどで向かうこと30分と少し...。段々と道が細くなった先、山を少し拓く形で、永平寺は存在します。駅から遠いのは不便ではあるのですが、それはそれで秘境的な感じがして気分は上がります。

ちなみに2021年12月現在、直通バスの「永平寺ライナー」は全て運休、通常の路線バスも、1日に3本(冬季ダイヤのようです)しか走っていません。なんてことだ。

タクシーは片道5,000円ちょっとかかるので、3~4人での旅行なら選択肢にも入るでしょうか。永平寺及び門前の観光は2時間もあればなんとかなるので、恐竜などの他の観光地も回ることを考えると、レンタカーも便利だと思います。あと、えちぜん鉄道に乗ると、もう少し近くまで行けるようですが、このルートは使ったことがないので詳しくはわかりません。

2. 門前町

門前町入口のバス乗降所からは、登りの道です。左右にお土産屋さんや食堂が立ち並んでいます。

上の写真はだいぶ登ったところ。正面奥に見えるのが永平寺です。

冬期間だからか、なんとなくオフな雰囲気が出ています。

オススメのお土産は、永平寺とも縁の深い「すりこぎ羊羹」...と思っていたのですが、お店をまわっても全然見つけることができません。店員さんに聞いてみると、二年ぐらい前に生産中止となったとのことでした。悲しい。

電柱広告に、在りし日のすりこぎ羊羹の面影が偲ばれます。

門前町のてっぺんがここです。振り返ると永平寺。

門前町の食堂は特に精進料理専門ということはなく、福井名物のソースカツ丼やおろしそばなども食べることができます。お土産でも売っている、ごま豆腐もおいしい。

ちなみに永平寺では、ごま豆腐はごちそうメニューに分類されるので、普段の修行僧の食事には滅多に出てきません。ただ、お客様向けに出すことは多いので、よく作ってはいるようです。

門前町には美味しいものが出るお店がたくさんありますが、自動販売機まで含めて、修行僧はもちろん利用できません。別にお店の人が拒むというのではないのですが、通院などに因る申請無く、永平寺の敷地を出てフラフラできないのです(そもそも山内すらも用事なくフラつけない)。そんな修行僧が、寮長さん(後述)に申請することで利用できる、唯一の店舗が以下となります。

郵便局、のATMです。郵便局が新しくなって、ちょっとだけ移転していました。

山内では身の回りの物(カミソリの替え刃とか)を購入するために現金が必要なので、必要に応じて、お金を下ろすことができます。利用できるのは、残念ながらここだけです...。

3. 地蔵院

話は少し戻り、先ほどの門前町のてっぺん。振り返れば永平寺、右を向くと『地蔵院』があります。

地蔵院は永平寺の系列のお寺です。永平寺は完全に修行道場のため檀家さんはいないのですが、こちらの地蔵院は普通?のお寺なので、稀にお葬式等が行われることがあり、その時は永平寺の修行僧が呼ばれたりします。また、お盆の時期などに、こちらで法要が行われることもあります。

地蔵院へと通じる道は立ち入り禁止区域になっています。望遠で撮りましょう。

そして地蔵院には、もう一つ重要な役割があります。全国各地から、はるばる永平寺に修行に来た若き僧侶たち。彼らが一番初めに訪れ、宿を借り、永平寺の修行生活の基礎の基礎を叩き込まれる研修施設が、この地蔵院なのです。

上山のためにやってきた、近い未来の修行僧。日程は、あらかじめの申し込みによって決められています。近場のヒトは当日に電車などを乗り継いで来るのですが、遠くから来る場合、門前町に前泊することも多いです。

修行僧は前日に、こういった宿泊施設に泊まります。修業は最小でも半年ちょっとはかかるので、上る前にと、最期のカツ丼を食べたりします。また、こういった旅館では、上山威儀(衣や持ち物の着付け)を整える時のお手伝いをしてくれたりもします。

明くる朝、古めかしい威儀を整えた修行僧たちは、永平寺の山門ではなく、地蔵院の入り口前へと並びます。大声で身分を名乗り、全員が揃ったら、中へと入ることができます。

ぼんやりイメージ図

中は普通の、本堂だけの小さなお寺といった構造です。ここで、一、二泊の間、永平寺からやってくる担当の修行僧の指導の下、合掌・叉手、食事作法、衣の着方・畳み方や掃除の仕方など、本当に基礎の部分を学びます。地蔵院での研修が終わると、晴れて?彼らは山門前へと並び、修行の第一歩を踏み出すのです。

山門前は立ち入りができない区域なので、一旦ふつうの参拝ルートに戻り、順番に見てゆきます。

4. 正面入り口

正面入り口は石柱が二本と表札的な石碑がそびえ、とても分かりやすい見た目になっているので安心です。記念写真を撮るにもいい場所ですが、車の通る道路を挟むため、十分に注意をしてください。

ここから右のほうに逸れてゆくと、永平寺川があります。

年に数回ですが、川作務といって、修行僧による大規模清掃が行われています。ちなみにこちら、正面入り口から真っすぐ進むルートとも参拝入り口前で合流できるので、どちらから進んでも大丈夫です。

正面から進むとこういった雰囲気です。正面左奥に見えるのは、最近できた手水舎ですね。

参拝入り口はこちらです。時期的なもので、雪囲い仕様でした。ここに入る前に、手水舎の脇を越えて直進すると、有名なアレを見ることができます。

5. 唐門(勅使門)

門前町で売っている「永平寺に行ってきました」系のお土産のパッケージにもなっていたり、「永平寺」でgoogle画像検索をしたりすると大々的に表示される、例の門です。

しかし、これは勅使門(天皇の勅旨を伝える使者が通る門)なので、修行僧とはかなり関わりの薄い門となっています。作務で正面階段の掃除をするぐらいでしょうか。なぜ山門じゃなくてこの門なんだ...。

山門前には基本的に立ち入れないので、写真を撮りづらいから、というのはあるとは思います。観光では見れないので、「このお土産の写真、どこだったんだ...?」ってなってしまわないようにでしょうか。配慮。

石段のふもとです。永平寺は実際の修行道場の中を参拝するので、立ち入り禁止区域がとても多いです。基本的には表示がありますので、十分に注意してください。

6. 吉祥閣

吉祥閣は、永平寺内部参拝ルートの入り口の建物です。お客さんを受け入れたりすることが主目的で、参籠や参禅、坐禅体験で利用するプチ僧堂や、宿泊できる部屋が上層にあります。

「吉祥」は、めでたいことといった意味で、永平寺の山号でもあります。(吉祥山永平寺)

永平寺は、観光できるエリアはすべて廊下で繋がっているので、中では外靴を脱ぎ、スリッパに履き替えての参拝となります。靴はビニール袋を貰えるので、それに入れて持ち歩く方式です。

法要受付や御朱印、売店もこのフロアにあります。前には無かった自動販売機もありました。なお、参拝ルートを辿った最後には売店前へと降りてくるので、何か見るのであれば参拝終了後で大丈夫です。

御朱印は発行に時間がかかることもあるため、参拝前にお願いして、参拝後に取りに来るのがスムーズかもしれません。

ここでのお勧めのお土産は、「吉祥せんべい」と「極上零陵香」です。

吉祥せんべいは、脂分の少ない固焼きクッキーといった感じの甘いせんべいです。卵が入っているので修行僧用ではないのですが、永平寺での来客用のお茶請けとして、実際によく使われています。

極上零陵香は、ぼんやりとスパイシーなカレーっぽい匂いがするのがおすすめポイントです(個人の感想です)。

その他、「瓦志納」もお勧めです。受付は売店のすぐ脇にあり、雪深い永平寺で破損する瓦の修繕費としての募金です。募金の意義というよりも、一口千円からでミニ教本や数珠などのお土産がいろいろ貰えるので、なんとなくお得感があるのが良いです。

自動販売機。ドリンクは牛乳類の入っているものを除いて基本精進だけど、おそらく修行僧は使用禁止のはず...。目の毒すぎるのでは。

入り口から見て右奥には、かんき室?かんぎ室?名前はうろ覚えですが、参拝案内を行う部屋があります。ここで説明を聞いた後、参拝スタートとなります。

大きな山内案内図の前で、伝道部に所属する修行僧が説明をしてくれます。基本的なテンプレートはあるのですが、修行僧それぞれに推しポイントがあったりして、時間などに余裕がある場合は追加解説が出ることがあります。説明の修行僧は定期的に交代するので、聞き比べてみるのも面白いかもしれません。

最後には注意点の説明もありますので、可能な限り終わりまで聞いてください。

書き出されてもいます。

・修行僧を撮影しない

写真撮影は基本的には自由ですが、修行僧を被写体にしないようにとのことです。写っていたほうが絵にはなるんですけどね。我慢しましょう。

うっかり写り込んでしまう分には何とも言われないですし、目に余ることをしない限りは修行僧がカメラを確認してくることもありませんが、各自で奥ゆかしく自制してください。

ちなみに参拝時(令和3年12月中旬)、「僧堂内部」と「承陽殿内部」は撮影禁止となっていました。

以前は大丈夫だったのですが...行事の関係なのか、別のものなのか。撮影可能エリアは変わることがあるようですので、説明をよく聞いてみてください。

・鐘や太鼓に触れない

鐘や太鼓の他、木板や分厚い金属板など、永平寺内には鳴らし物と呼ばれる、音を鳴らすものが多数存在します。これらはみな、時刻や行事(朝昼晩の読経など)を知らせる合図として、実際に今も使用されています。勝手に鳴らすのは禁忌です。

・外に出ない

永平寺の各伽藍は廊下で繋がっていて、その廊下には中庭や外へ通じる開口部が多く存在します。外靴はビニール袋に入れて持ち歩いているので、簡単に外に出ることはできるのですが、全て出入り禁止となっています。

以前、立ち入り禁止エリアにポケモンが出るとかで問題になったこともあったようです。

吉祥閣、参拝入り口の玄関以外からは外には出れません。注意してください。

・脱帽

「差し支え無ければ」とあるように、ちょっと帽子を取るのがつらい理由がある時は、被ったままで大丈夫なようです。

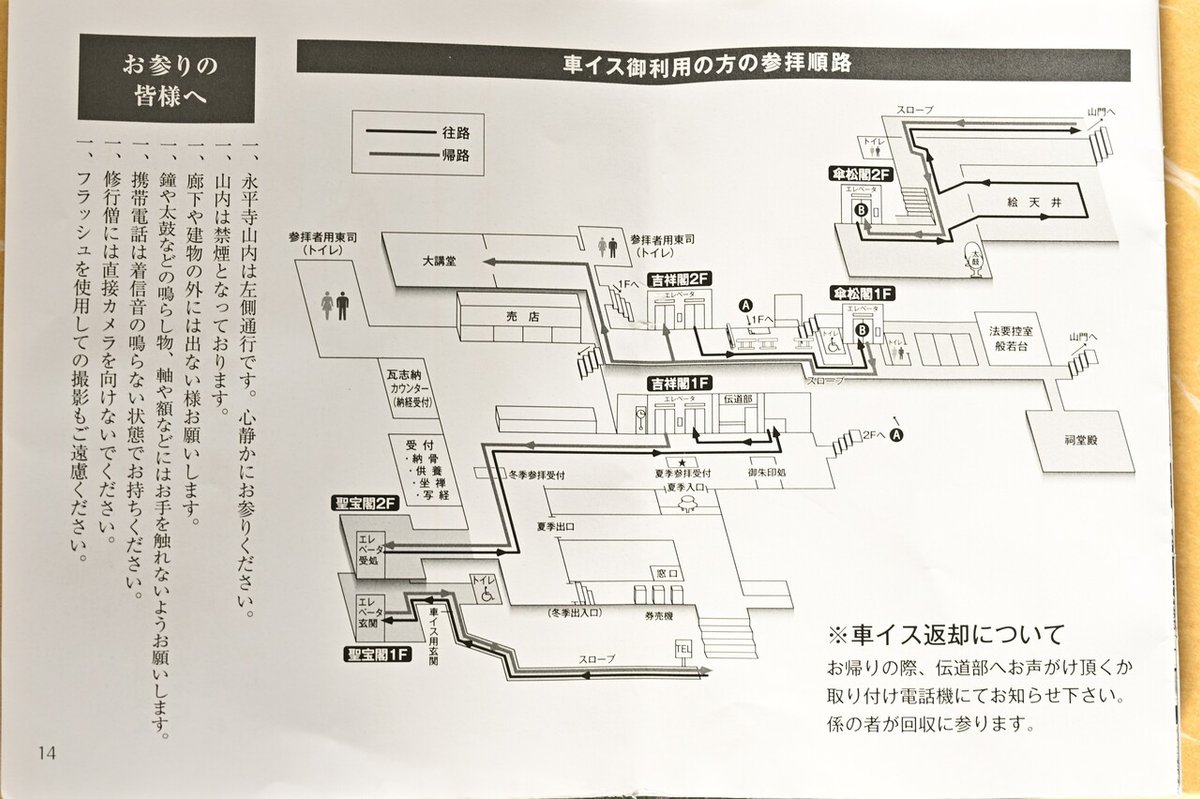

車椅子での参拝は山門までは道があるのですが、上の写真の「参拝順路」ではなく、一旦部屋を出て右、エレベーターやスロープを利用しての移動となります。場所がわからない場合、解説をしていた修行僧や受付に聞くと、位置を教えてくれると思います。また、入り口でもらえるパンフレットにも、順路が記載されています。

ちなみにスロープは勾配が結構きついため、介助の方が付いたほうが良いと思います。

こういった案内マークがついています。これは次の、傘松閣に整備されているスロープ入り口です。

7. 傘松閣

先ほどの参拝順路を通った先が、「傘松閣」です。名前は、永平寺が建立された時の山号に由来します。(傘松峰大佛寺、永平寺は最初は大佛寺という名前でした)

機能としては吉祥閣と似ているのですが、「祠堂殿」と接続されている関係か、祠堂殿法要に参加する方の控室として使われる部屋もあったりします。

参拝ルートで見ることのできる場所は、「絵天井の間」です。

格天井の板の一つ一つに絵が描かれた、豪華なつくりとなっています。昭和初期の建築なので、その当時の画家によるものだそうです。この大広間は、研修などで用いられることもあるようです。

左の上り通路が、七堂伽藍へと繋がっています。

→〔永平寺観光ガイド!【七堂伽藍(前)編】へ続く〕