会議が全てデータ化された世界で、生成AIが活躍する話

Nishikaという会社を経営しております松田と申します。

本稿は、NishikaがAIプロダクトSecureMemo/SecureMemoCloudで実現しようとしている世界観をまとめたものです。

会議から新たなデータ資産を生み出し、単にデータを貯めるだけでなく事業上の価値を引き出したい経営者の方。

音声認識・自然言語処理・LLMを活用して、会議を行うあらゆる企業を革新するプロダクトに携わりたい、技術者の方。

の両方に、本稿の考えが届けば、と思って書いています。

まとめ

会議で発せられる人の声をデータ化できれば、現在我々が手にしている数倍の新たなデータ資産が生まれる

今までは単に大量にデータを貯めるだけでは、処理しきれず、データを貯めた分の価値が引き出せなかったが、今は生成AIの力で本当に欲しい情報を取り出すことができ、大量のデータで新たな価値が産まれる段階にきている

Nishikaは、SecureMemo/SecureMemoCloudを通じて企業の会議を全てデータ化する

詳しく

改めて、会議の意義とは

突然ですが、「会議」と聞くとどんな印象を持たれるでしょうか。

多くの人にとっては、あまり良い印象の言葉ではないかもしれません。

通常業務の時間が圧迫される。気がついたら1日会議で終わっていた。

アジェンダも、何を決める会議かもはっきりしないまま会議が始まる。

会議中一言も発言しない人が何人もいる。

会議にまつわる問題点は枚挙にいとまがありません。仮に会議の改善点について語る会議が行われたら、いつまでも白熱して終わらないことでしょう。

しかし、当然ながら必要性があるから、会議はあらゆる企業で日々行われているわけです。

会議の意義、そんなの当たり前じゃないかと誰もが思われるでしょうが、何事も言語化は大切。再確認しておきます。

私見では、以下の意義が大きいと感じています。

情報共有。一方通行の情報共有だけであれば会議は不要だが、共有した内容に対して質問が出てきたり、双方向のコミュニケーションが生まれるのであれば、チャットやメールよりも効率的なコミュニケーションができる。

意思決定。会議の目的に「何かを決める」ことがあるが、「これが決まったよね」という事実が当事者以外も含めた関係者間でシェアされることで、決まり事が決まった通りに遂行されない事態を防ぐ抑止力にもなる。

問題解決。所謂「3人寄れば文殊の知恵」。会議主催者がぶつかっている問題を解決するために、各参加者がどれだけ貢献できるかは分からないものの、なるだけ色んな観点を持つ参加者を集めて知恵を出し合い、問題解決を試みる。

チームビルディング。同じ時間を共有する時間を作ることで一体感を作り、事業やプロジェクトを前に進めるモチベーションを高める。「同じ時間を共有する」がポイントなので、非同期であるチャットやメールよりも同期する会議の方が良いし、Webよりは対面の方が情報量が多くて良い。「飲みニケーション」も同じ目的だが、時代として会議の方が受け入れられやすいということもある。

情報を共有して、何をやるか決めて、やっている中でぶつかった問題をみんなで解決して、それら全てが円滑に進むようなチームアップをしていくための場が会議である。

と書くと、これはまさに事業運営そのもので、会議は言わば「事業のエンジン」というべき場、駆動装置であり、これがなくては会社は動きません。

(会議全くなしでチャットコミュニケーションだけでプロダクトが出来上がり、それがユーザーの支持を受けて事業が大きくなっていくケースもごく一部あります。これはこれで素晴らしいと思います。)

それだけ重要な会議ですが、一方で会議は開催することに力が注がれ、その会議が何を生み出したか、は軽視される場合があります。

私は社会人人生をコンサルティング会社でスタートしたので、決定事項とToDoを明文化しない会議はあり得ない、という文化で育ちましたが、聞くところによればそれすら曖昧なまま終了していく会議も多くあるそうです。

そこまでひどくなくとも、決まったことはさすがに明文化されているけど、どういう議論を経て決まったかは誰も記録に残してない、ということは結構あるのではないでしょうか。

かくいう私も、物忘れが激しく「どうしてこういう結論になったんだっけ?」と部下に聞いてしまうことがよくあり、日々迷惑をかけています・・・

AIがサポートする会議の未来

ここで、AIを使えばどうなるか。

想像してみてください。

会議をしていたら、

話している内容が自動でリアルタイムにテキストに起こされます。

「いつものフォーマットで議事録整えておいて」と言えば共有/報告用にまとめてくれます。

会議の初めに「前回、次に話そうねと言っていた内容はXXでした。リマインドします。」とサポートしてくれます。

会議を終ろうとしたら「ちょっと待ってください。まだはっきり決定事項の合意が取れてませんよ」と注意してきます(これは、嬉しくはないかもしれません)。

会議の後には、

「あれってどういう経緯で決まったんだっけ」と聞くと「こういう経緯でしたよ」と答えてくれます。

「XXについての事例、うちの部署で誰か知らないかな」と聞くと「2ヶ月前の会議でAさんがXXについて話してましたね」と教えてくれます。

あなたが管理職だったら「この件、反対意見はなかったの?」と聞くと、もしかしたら部下に聞くよりも公平な目線で、そのとき出た意見を列挙してくれます。

あなたが経営者だったら「最近営業現場では何が話題になってる?複数事業所で話題になっていることはある?」と聞くと、全国的な営業トピックの変化について分析してくれます。

どうでしょうか。

仕事の効率も上がるし、言った言わないの無駄なやりとりもなくなるし、より充実した情報をもとに意思決定ができる。

より良い仕事ができる感じがしませんか。

世界最高水準の音声認識精度。目指すのはその先

SecureMemo/SecureMemoCloudは、そんな企業の体験を実現します。

SecureMemo/SecureMemoCloudは、世界最高水準の精度を誇る音声認識AIを搭載した、会議録作成をサポートするプロダクトです。

文字起こしは我々の目指す世界観の第一歩・一丁目一番地ですが、数年前までは文字起こしの精度がそもそも十分でなく、導入を断念せざるを得なかった、というお話をお客様からよく聞きます。

しかし、弊社プロダクトが実現する文字起こしの水準は、読んで意味の分かる、手直しすべき箇所が非常に少ないものとなっており、実用水準に達しています。

SecureMemoリリースからまもなく1年が経ちますが、警察・医療機関・学術機関・民間企業IR部門など、多くの業種のお客様に導入いただけているのがその証左です。

また、音声認識の精度が実用レベルに達した今、実用の現場を考えると「今後重要なのは音声認識の精度を上げることではない」という観点があります。発された音声に忠実に文字起こしされた結果が欲しいのではなく、適度に補正された読みやすい結果が欲しいという人がほとんどです。余計なフィラーは除かれていて、適度に句読点が入っていて読みやすく、言い淀み・言い直しがうまくまとめられたものが欲されています。

Nishikaは、高い認識精度を最終ゴールとするのではなく、「ユーザーにとって最も心地良い音声認識結果を提示すること」をゴールに置いたAI開発を進めています。

さらに、SecureMemoは処理がオンプレミス環境で完結し、機微な情報が話されることが多い会議録のデータ化に適しています。

SecureMemoCloudは、GPU環境を利用した高速な文字起こし・最先端の生成AIによる高精度な要約を実現します。

オンプレミス環境で動作する個人情報抽出のAIモデルを併用することで、「オンプレ/クラウドのいいとこどり」も可能。要約前に個人情報をマスキングし、要約後にオリジナルの情報を差し戻す「De-identification, Re-identification」で、最先端の生成AIを利用しつつ、セキュリティの担保を両立することも可能です。

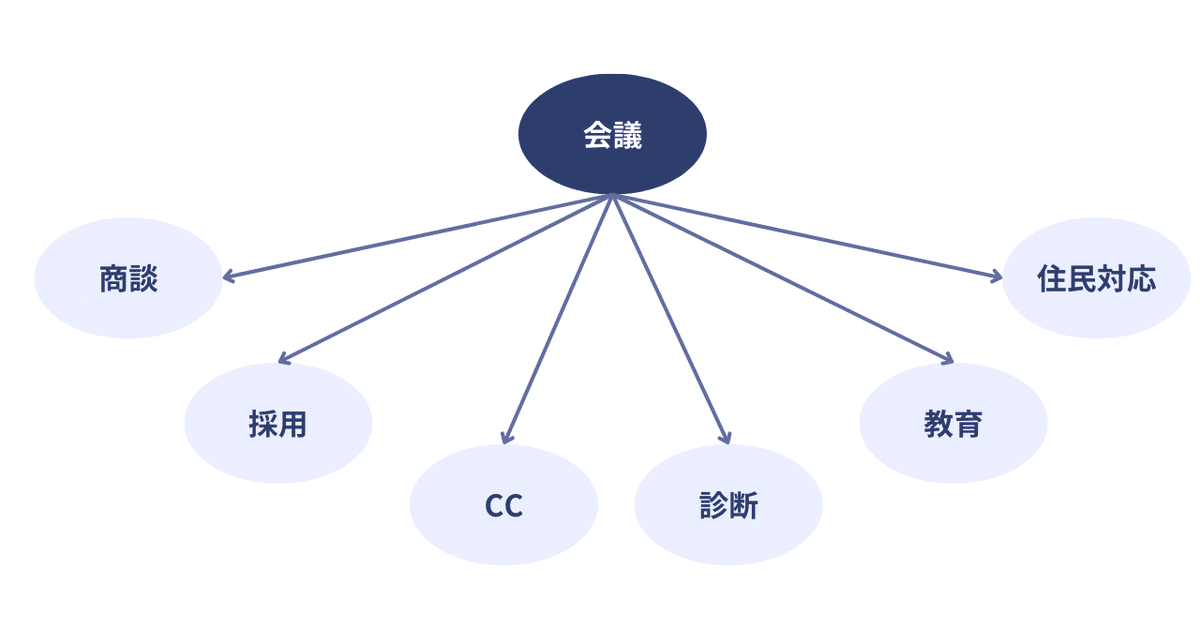

人の営みには必ずと言って良いほど発声が含まれるので、活用シーンは会議だけではありません。

企業活動でいえば商談、採用の場面でも使えますし、コールセンターの応答記録、医療機関の診断、学校の教育、自治体の住民とのやりとりでも使えます。

一説によれば、人は1日に1000-5000語くらい書き(参照)、1日に7000-20000語くらい話すそうです(参照)。テキストデータだけでなく音声データも蓄積されていく世界では、ただでさえ指数関数的に増えていると言われるデータ量が、さらに数倍から数十倍に非連続に増える可能性があります。

データ量だけの話ではなく、書き残すのはちょっと憚られるけど喋るのは気が楽という側面があるので、貯まるデータの質も変わっていくでしょう。

そして、大量に蓄積された新たなデータによって、既に驚きを提供してくれている生成AIが、さらに精度を高め、利用シーンが広がることが予想されます。

Nishikaならではの力

高精度の音声認識AIと生成AIを使って、企業の会議を全てデータ化し会議から新たな価値を引き出す。

そんな未来を実現するために、技術力に自信のあるメンバーが揃って取り組んでいるのがNishikaです。

Nishikaは「テクノロジーですべての人が誇りを持てる社会を」をビジョンに掲げ、遍くビジネスパーソンにとってテクノロジーが身近な存在となる世界を目指して創業しました。

Nishikaの祖業は、「データ分析コンペ」という、AIの技術者同士がAIの精度を競い合い最も高い精度のAIをクライアントに納める、AI開発事業でした(世界的には「Kaggle」で著名。こちらなど参照)。

現在は、弊社のビジョンを達成するにはAI開発にとどまるのではなく、アプリケーションの提供までしなければユーザーの体験を真に変えたことにならないと考え、SecureMemo/SecureMemoCloud事業を展開するに至っています。

しかし、データ分析コンペで成果を出せる手法・能力は、良いAIプロダクトの開発においても有用です。実は弊社で活躍する技術者の多くは弊社開催のコンペ入賞者でもあり、コンペで培った・示した力を名実ともにプロダクト開発に活かしています。

そんなNishikaが提供するプロダクト・実現する世界観に是非ご期待ください。また、本noteの世界観に興味が出たという方、お気軽に意見交換もさせていただけると大変嬉しく思います(こちらからご連絡ください)。

Nishika代表取締役 松田裕之

Nishikaについて

本noteの他に、Nishikaのことをもう少し知っていただける情報を掲載しています。

Nishika企業HP

Careers at Nishika

Nishikaが発行するAI News Letter