伝わる伝え方のヒント「WHAT IS A BIG IDEA?」

「Exhibit Labels」を自分なりに訳しながら、展示に対する考え整理中です。

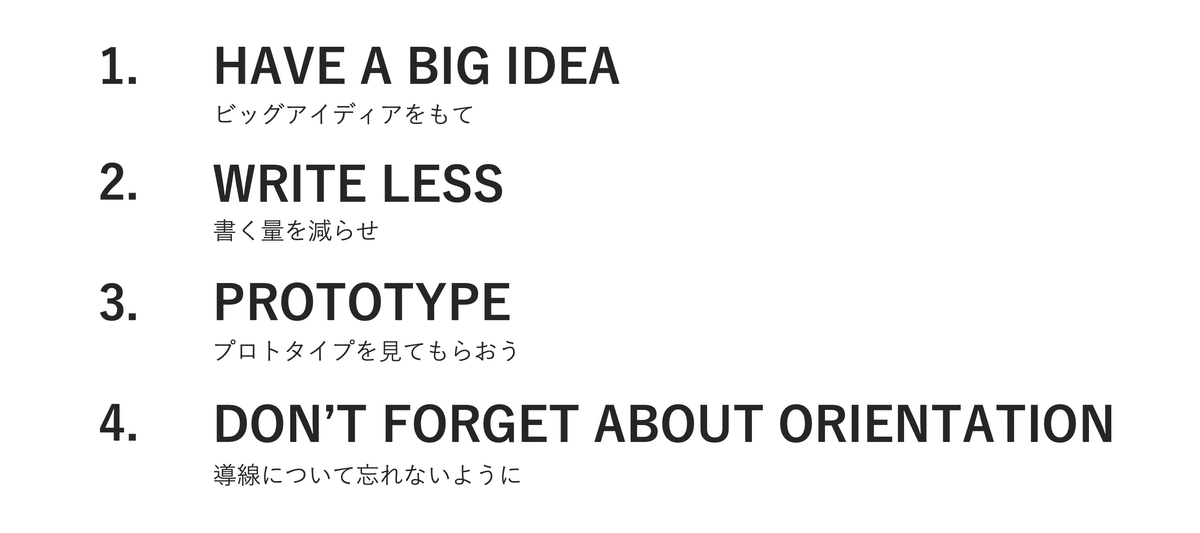

Serrell氏また共著者のWhitney氏は、展示ラベル※1をつくるプロセスは4つのステップで構成されているとあります。

BIG IDEAとは?

最初のステップにある”BIG IDEA”とはどういったものか?

一言で言えば、「つくる展示がなんであるかを説明したもの」とあります。

これだけだと「そんなの考えてるわ」とツッコミいれたくなるので、もう少し読むと、

「”BIG IDEA”は人間の本性にとって重要で根本的な意味を持つものであり、決して些細なことではない」

ということがかいてあります。壮大で大仰に思われるかもしれませんが「展示を見る人の人間性に良い影響をあたえる展示テーマ」が”BIG IDEA”の第一条件のようです。そのほかの条件をまとめたものは、書籍「動物園から未来を変える。ニューヨーク・ブロンクス動物園の展示デザイン」がわかりやすくまとめています。

・主語、述語、結論をともなった一文である。

・曖昧であったり複合的であったりするべきではない。

・ビッグアイディアは複数ではない。一つ。

・その展示が意図しないことについても含意すべき。

・展示開発チームが最初に、一緒になって書くべきものがビッグアイディア

BIG IDEAの例

「Exhibit Labels」でのBIG IDEA例

①健全な沼地は人間に多くの驚きと利点をもたらします。

②地球で見られる極端な環境で生命が生きる条件は、他の惑星で生命を探す方法の定義に役立ちます。

③19世紀にカルフォルニアでおきたゴールドラッシュを描いた芸術は、歪んだロマンチックなビジョンを広めてしまいました。

そして以下はBIG IDEAと異なると指摘しています。

①「サメはあなたが思っているような生物ではありません」

(おそらく凶暴ではないという意味)

②「犬と人間を強く結びつけるものはなんでしょうか?」

③「この展示は米国西部の入植に関するもの」

つまり”BIG IDEA”とは展示内容や単に提供する知識についてのみを述べているものではないことがわかります。また、いま書いた例は端的に”BIG IDEA”のイメージを掴んでもらうための紹介にすぎないようで、実際は何度も検討したり調整しながらつくるもののようです。ブロンクス動物園で勤務されていた本田氏は「伝えるべきメッセージ・取り上げるテーマ・実現すべきゴールを設定してから内容を詰めていきます。伝えるべきメッセージをなるべく簡潔な一文でまとめたものがビッグアイディアなんです」といわれています。(書籍:動物園から未来を変える より)

ほかにも、

「Shedd Aquarium」のBIGIDEA例

①:「世界中の海でクラゲが生き残り、繁栄する興味深い方法を見つける」

②:「両生類の一生は変化に満ちている」

「書籍:動物園から未来を変える」でのBIGIDEA例

「コウモリは多くの人に嫌われているが、実は生態系の大切なメンバーであり、ニューヨークの都市環境にも適応した身近な野生動物であって、つまり、特筆すべき野生からの大使である」

こうして見比べると、Shedd AquariumはだいぶシンプルなBIGIDEAになっている印象です。「動物園から未来を変える」で本田氏はブロンクス動物園では極端な単純化はせずに幾つかの要素がサポートしあっていることを容認していると言われています。BIGIDEAという概念はそれぞれで導入しつつ、動物園水族館ごとに微妙に違いがあるようです。

すべての背景に、”BIG IDEA”を。

Behind it All: The Big Idea

という言葉が、最初の一文に記載されています。

解説パネルや説明文の一つ一つ、全てにBIG IDEAが紐づいて反映することが大切だとかかれています。書籍「動物園から未来を変える」で登場するブロンクス動物園では展示ラベルだけではなく、その他の展示物やオブジェクト、建築などにも組み込まれる展示の全ての指針に相当する概念として扱われているようです。

チーム力を高めるのが”BIGIDEA”のパワー

「Exhibit Labels」では、ビッグアイディアはチーム全員が認識し所有していることが必要だと書かれています。そしてビッグアイディアを決めていくにあたり、チームで合意形成を行なっていくことが大事ですよと書かれています。

BIG IDEAが機能すれば、チーム全員が共通化された「目指すもの、つくるもの」に立ち返ることができチームシナジーが発揮されていくだろうと紹介されています。

BIG IDEAを浸透させるにあたり、合意形成のポイントとして、「Exhibit Labels」にある”CONSENSUS IS IMPORTANT”の内容を想像する限り、ただ民主的に多数決などで惰性的に決めてしまうことはよくないと書いてあります。誰かの意見を採用したり取捨選択をすることはあっても、関係する全スタッフの意見を聞き、お互いの考えを開示して理解し合うプロセスこそがコンセンサス(合意形成)だと書かれています。

僕は日本の職場でしか働いたことがありませんが、オープンな姿勢を重視しているのは日本の職場の多くは見習うべきではないかと思います。(僕の社会人経験上の印象でしかないので、単に日本論ということにはしたくないのですが、いまだに派閥や誰かの意見を気にしないといけない空気感や政治的パワーというのは至る所に根強く蔓延っていると感じます)

ーー

最近は僕も一人でやることは少なくなってきていて、誰かと一定期間を見込んだ取り組みが出来始めてきてもいます。

今後PJや展示に取り組むには、以下のことをより意識的に取り組んでいくようにしたいと思います。

①「伝えるべきことを考え、共有して、定着させていくこと」

②「伝えるべきことを、伝わる伝え方」ができるようになること