「水」と「火」の見方・考え方

前に書いた記事で次のように書いた。

このプランでは「書き順の話」があって筆順と結びつけている。それならば,「小」「水」の字は⿲と3つに分けられて,〈真ん中書いて左右〉となる。「楽」の上半分も〈真ん中書いて左右〉だ。一方,「火」は逆に,〈外側書いて真ん中へ〉と書いている。これの説明はどうするのか? 新たに⿲の型を用意した方が良いのではないか?

(私自身も「⿰と⿱の2つを基本としてあとはその活用形だ」と言っているので,その説明は用意してある。これは次の機会に説明する)

まず,「画」や「凶」を2つに分けるなら,⿶と分かれます。「凶」は上に「メ」,下に「凵」です。しかし,型を増やさなくても,〈⿱の活用形だ〉とすればすむことです。重ねて書いたものが空いているところに入りこんだのです。「メ」と「凵」が合わさって化けた…化合物になったのです。

「火」の場合は? 「ソ」と「人」の化合物です。この場合,「ソ」が上,「人」が下だったから空いているところに入れた。だから,「ソ」が上になる⿱の型です。

これが逆では空いているところに入れません。

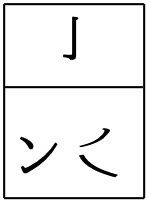

「水」の場合,古い形…「氺」がデザインされて「水」となった。⿱の型で,上が「亅」,下に「><」がくる。

かん字の化学反応が起こる。合わさって化ける。互いに空いている所に入りこんで「水」となる。

これが逆は考えられないのか?

「><」は同じ字を3つ重ねる時に省略形として使われる記号だ。例えば,「渋」の旧字は「澁」だ。「止」を3回書いていたが,「><」と省略をした。「塁」も旧字は「壘」と「田」を3つ重ねていた。「摂」の旧字も「攝」と3つ重ねていた。

だから,こういう形を見て,後の人が書き順を決めるときに 「><」は下にくるものだと連想したと思う。

同様の論理が「楽」にもある。旧字で言えば「樂」であって,(上半分の)両側は「幺 幺」だ。しかし,省略から「>白<」となる。かん字の中には実際に「皛」と言う字がある。(意味は「白が3つで…とっても白い」)これの省略形も「>白<」となる。

書き始めを決める時の論理となったと考える。

プラン〈漢字の化学入門〉のようにかん字を分解して見ていく方法では,⿲の型が必要になり,〈右から左〉〈上から下〉への書き順の原則が使えない。しかし,〈⿱の型を活用しているのだ〉と見た方がプラン名のように化学入門となるだろう。

「小」が厄介なのは「忄…りっしんべん」の時に違う書き順で指導されることだ。字形優先(同じ字形は同じ書き順)にするなら,縦棒が先になる。「忄…りっしんべん」は「心」の活用形と考えるなら,左から順に書いていくことになる。だから,私はどの書き順で書いても間違いにはできない。

(追記)自分の頭で考える人ならば,「忄…りっしんべん」を見たときに,「小」と同じ書き順で考えるだろう。これを「132」の順で教えるのが学校漢字だと思う。「忄…りっしんべん」は立心べんだから心を意味するので「小」ではない…と言う屁理屈を聞いたこともある。しかし,「心」ならば,左から順に「123」と書くべきだ。

「右」と「左」で「ナ」の横線を先か(「左」),後か(「右」)で細かい決まりごとを言うのと似ている。簡潔で合理的な体系でない。

つまり,自分の頭で考えると間違えるようなところが学校漢字ではテストに出る。私は学校漢字のためのかん字研究をするつもりはない。(2025/1/11記)