[特定社労士試験]第1問(事例)小問(4)の解き方

こんにちは。ににです。(自己紹介はこちら)

今回は、第1問(事例)の小問(4)についてお話しします。

※第15回(令和元年度)~第19回(令和5年度)がすべて同じ問題構成・形式のため、その形式に沿っての解説です。今後の試験において、形式が変わる可能性があることをご承知おきください。

なお、試験全体の問題の構成は、以下の記事でご確認くださいませ。

第1問(事例)小問(4)の内容

小問(4)は以下のような設問文で出題されます。

本件事案について、双方の主張事実や本件事案の内容等を踏まえて、本件退職の意思表示の取消しの効力について考察し、その法的判断の見通し・内容を、解答用紙第4欄に250字以内で記載しなさい。

小問(4)で毎年変わる部分は、

本件退職の意思表示の取消しの効力について考察し

の部分です。

ここが事例の内容を表しているのですが、記載内容については、注意が必要です。

令和5年度第19回の事例で起こった事象としては、Xが自らの意思表示により退職しているものの、意思表示を取り消し、復職を求めているという状況です。

その意思表示の取り消しの根拠として、民法の「錯誤」が取り上げられているという構成でした。

小問(4)で問われたのは、「退職の意思表示の取消しの効力について」です。

Xが最終的に求めている「Xが復職できるかどうか」ではありません。

このように、Xが求めている事柄に対してではなく、その前段階の内容を問われることもあるので、小問(4)を解くうえでは、まず何を問われているかをしっかり読み取る必要があります。

ここが正しく読み取れないと、ピントがずれた解答をすることになってしまい、点数がもらえなくなってしまいます。

試験本番の緊張状態でも正しく判断できるよう、ふだんの勉強からここをしっかり見る癖をつけてください。

何を書くか

聞かれているポイントがしっかり把握できたら、いよいよ解答作成に取り掛かります。

考える手順は、

小問(2)・(3)で作ったフレームワークの表から、どちらの言い分がより妥当かを考察する

法的判断の結論を決める

解答文として書く内容を決める

となります。

1.小問(2)・(3)で作ったフレームワークの表から、どちらの言い分がより妥当かを考察する

設問文の「○○について考察し、」に当たる部分です。

その考察の前提条件として、設問文には「双方の主張事実や本件事案の内容等を踏まえて」とあります。ここはまさにフレームワークが大活躍するところです。

フレームワークでは、両者の言い分を論点ごとに並べて書いているので、どちらが妥当かの判断材料がとても見やすい状態でそろっています。

各論点ごとの両者の言い分を比較して、どちらがより法的に妥当な主張をしているか判断してください。

2.法的判断の結論を決める

次に、法的判断の結論をどちら寄りにするかを決めましょう。

ここでの判断基準は、

① 1.の両者の言い分の妥当性の比較結果

② 小問(5)の書きやすさ

です。

もちろん、優先すべきは①です。しかし、どちらも優劣つけがたい、という状態になることも考えられます。そんなときの補助的な材料として、②の「小問(5)の書きやすさ」も考慮してみてください。

なお、この段階で意識しておいていただきたいのは、「どちらを選ぶのが正解」ということはないということです。

※明らかにどちらかに理がある、という場合は、一方だけが「正解」として設定されている可能性も捨てきれません。しかし、試験なので判断に迷うような事例であることがほとんどだと思いますし、明らかにどちらかに理があるという場合は迷わず「正解」を選べるものと思います。

他記事でも考察していますが、この試験の採点基準としては、どちらかが正解、他方は不正解ということではなく、その結論に至るまでの考え方の過程を評価していると考えられます。

あっせんの実務を考えても、白黒はっきりつけるのではなく、両者それぞれの言い分にある程度妥当性がある中で、お互いが主張し、妥協点を見つけていくというプロセスです。

よって、「初めから結論(正解)が決まっていて、そちらを選ばないとダメ」ということはありません。

結論より、その結論に至った過程(法的判断の『内容』にあたります)が重要です。

小問(2)・(3)の解法の記事で、フレームワークの要素をピックアップしたあと、小問(4)および小問(5)の解答骨子を考える、という手順をご紹介しました。

この記事のここまでが、「小問(4)の解答骨子を考える」にあたります。

このあと、小問(5)の解答骨子も考え、その2つが決まってはじめて、小問(2)・(3)の5項目として書くべき要素も確定します。

3.解答文として書く内容を決める

最後に、実際に解答文として書く内容を決めます。

1.で妥当性を考察しましたが、その判断材料すべてを解答文として書くことはおそらくできないです。250字などの制限がありますから。

なので、判断材料のうちどれを書くか、書かないかを決めなくてはなりません。

この段階になると、下で説明する「どう書くか」も密接にかかわってきますので、並行して考えるようにするのがおすすめです。

どう書くか

小問(4)でいちばん難しいのは、「何を書くか」ではなく「どう書くか」かもしれません。

字数制限(250文字であることが多い)がある中で、

双方の主張事実や本件事案の内容等を踏まえて

○○の効力について考察し

その法的判断の見通し・内容を

という制約条件のもと、解答文を書かなくてはなりません。

おそらく、初めて過去問を解いたときは、どう書けばいいのか分からなかったかたがほとんどなんじゃないかと思います。もちろん私もそうでした。

この難関を攻略するのに有用なのが、「型」の考え方です。

詳細は下の記事をご覧くださいませ。

小問(4)は、上記制約条件は毎回同じです。

つまり、個々の問題の違いはあるものの、それ以外の部分は共通にしておくことができます。

上記リンク先の記事でもお話ししていますが、ここで用いるべき「型」は、法的三段論法がベースとなります。

法的三段論法とは、「規範」「あてはめ」「結論」の3段階で論を述べるものです。

規範

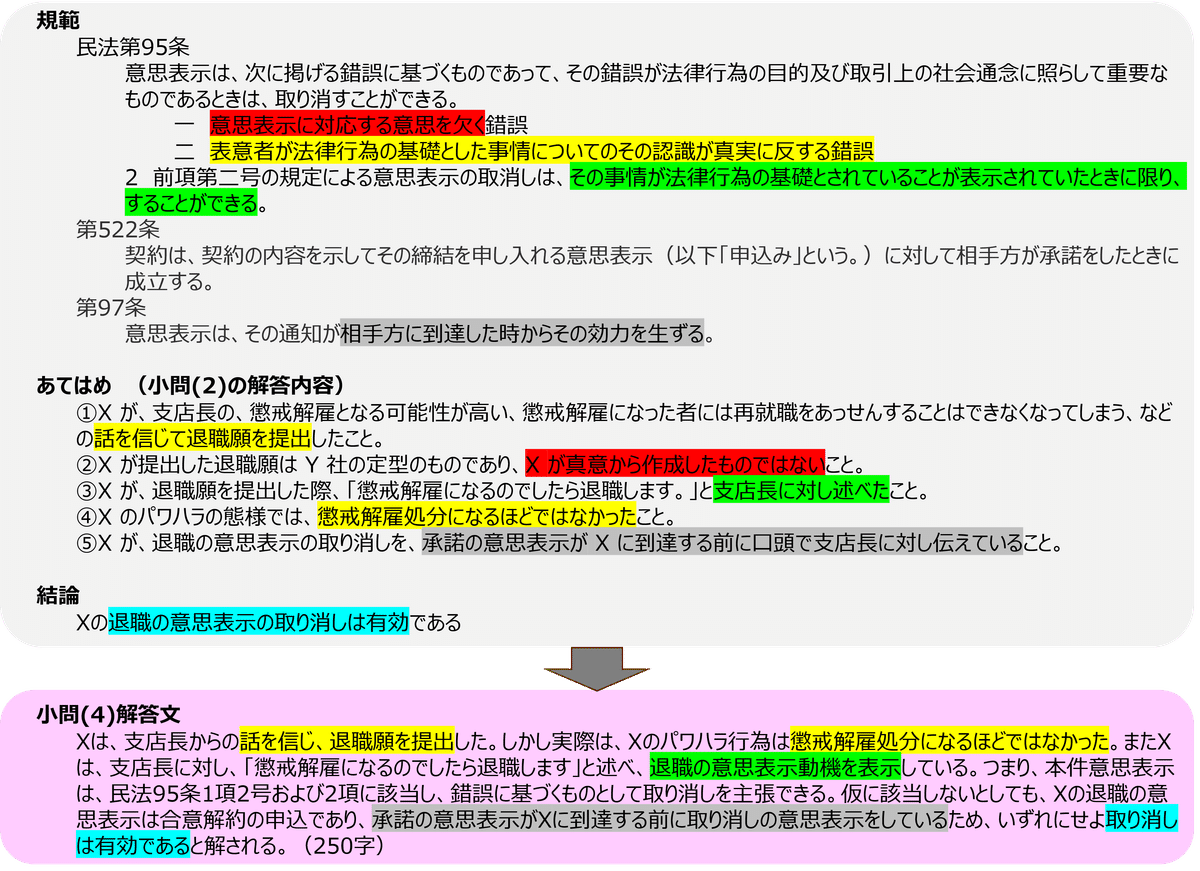

「規範」とは、法解釈や判例を指します。たとえば、令和5年度第19回のテーマである「錯誤」と「意思表示の取り消し」の場合、民法の以下の条文あたりが「規範」となります。

民法第95条

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

第522条

契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

第97条

意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

テーマごとに「規範」となる内容は、覚えておく必要があります。

法解釈や判例の解説を勉強しながら、「規範」として書く場合はどうなるかも意識するようにしてください。

あてはめ

「あてはめ」では、実際の状況が規範にどうあてはまるか、あるいはあてはまらないかを記述します。

「支店長からのこのままでは懲戒解雇になるという話を信じ、退職願を提出したが、Xのパワハラ行為は懲戒解雇処分になるほどではなかった」という事実があった、というようなことです。

「あてはめ」を解答文に書くときは、できる限り小問(2)や小問(3)で解答した内容を踏まえるようにしてください。

結論

そして、規範に対して実際の状況を当てはめた結果としてどうなるかが「結論」です。

上記の例だと、

「意思表示は、表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤に基づくものであった場合、取り消すことができる」という規範に対し、「支店長からのこのままでは懲戒解雇になるという話を信じ、退職願を提出したが、Xのパワハラ行為は懲戒解雇処分になるほどではなかった」という事実をあてはめた結果、Xの退職の意思表示は錯誤に基づくものであるので取り消すことができる。

という感じになります。

具体例

ここで、私が実際に試験で解答文として書いた内容をお見せします。

Xは、支店長からの話を信じ、退職願を提出した。しかし実際は、Xのパワハラ行為は懲戒解雇処分になるほどではなかった。またXは、支店長に対し、「懲戒解雇になるのでしたら退職します」と述べ、退職の意思表示動機を表示している。つまり、本件意思表示は、民法95条1項2号および2項に該当し、錯誤に基づくものとして取り消しを主張できる。仮に該当しないとしても、Xの退職の意思表示は合意解約の申込であり、承諾の意思表示がXに到達する前に取り消しの意思表示をしているため、いずれにせよ取り消しは有効であると解される。(250字)

上記解答文が、どのようにして導かれたのかを図にしてみました。

法律の条文を「規範」とし、小問(2)の内容を「あてはめ」て、「結論」が導かれていることがわかると思います。

さて、上記の解答文、よく見ると「あてはめ」「規範」「結論」の順番になっています。

法的三段論法と順番が違っていますが、これはわざとです。そこらへんについて、以下解説します。

「型」の作り方

法的三段論法は「規範」「あてはめ」「結論」の順番ですが、私は上で実際の解答文でお見せしたように、しばしば「あてはめ」「規範」「結論」の順番で書いていました。

それは、250字という制限がある中では、その方が書きやすかったからです。

論の進め方としては法的三段論法に則るべきですが、「型」としては必ずしもその順番にこだわる必要はない、と思います。

採点者が「あぁこの人はちゃんと理解しているな」と思ってくれれば、試験の回答としては問題ないです。

「法的三段論法を使うこと」という縛りはなく、それよりも採点者が読みやすく、理解しやすい(≒解答者が書きやすい)ということを重視すべきです。

法的三段論法そのままが書きやすい、という人ももちろんいると思います。「型」はこのように、人によって変わってくるものです。勉強を進め、練習をくり返していくうちに自分にとって使いやすい「型」が自然とわかってくると思います。

まとめ

第1問(事例)小問(4)の解法を解説しました。

この問題を解くポイントは、

・テーマごとの「規範」を覚える

・法的三段論法に則って考える

・自分が書きやすい「型」を作り、使いこなせるようにする

です。

「型」は、練習を繰り返していけばいくほど、自分が使いやすい形が見つかっていきます。この記事を参考にしつつ、パクってカスタマイズしていってください。

#受験

#社労士

#社会保険労務士

#特定社労士

#特定社会保険労務士

#特定社労士試験

#紛争解決手続代理業務試験

#まなび

#資格

#しごと