精神科領域の疾病構造の変化について

(図表1)は厚生労働省の人口動態統計月報年計(概数)の概況である。1920年後半から1940年代半ばまで約20年間を枠で囲んでいる。この期間、概ね毎年200万人強が出生している。後半は250万強の出生が数年続いた団塊の世代である。つまりこの20年に約4000万人強の子どもが出生。戦後、時を経て彼らは思春期から大人へと・・・。その多くは中学校を卒業すると金の卵と呼ばれ、主に都市部での就労の道を選択し日本の復興と経済成長の下支えを担った。そしてまだ大学進学率1割強程度で大学へ進んだ若者は、一部学生運動に身を投じるも、社会人になると一転、企業戦士となり日本経済成長の先兵となった。日本人口の多くを若者が占めていたユース・バルジ(Youth Bulge)の時期である。では、当時の精神科医療はというと、思春期に多く発症する統合失調症は古今東西、概ね100人に一人とされている。ならこの時期20年間では約40万人である。その40万人が1950年代半以後、精神科病院、精神科医療の一大マーケットとなる。そして今、間もなく彼らも、そしてそれに係わってきた昭和の精神科医も全てが後期高齢者を迎え、すでに多死の時代が始まっている。

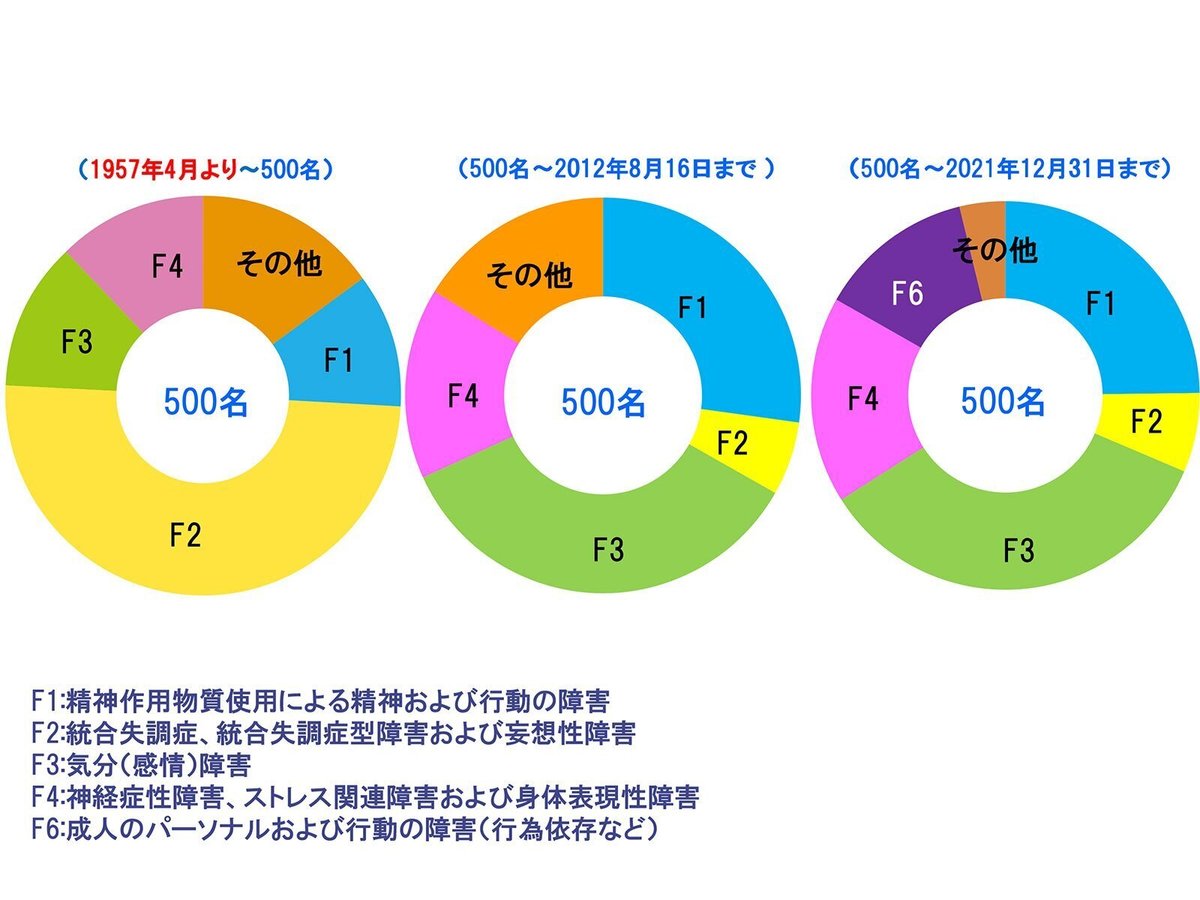

(図表2)は統合失調症中心の精神科医療の終焉を意味する。次に(図表3、4)は、西脇病院の開設日(1952年4月20日)からの初診500名の患者の紙カルテを引っ張り出してその診断名と初診日の処遇について調べたものと、2012年8月16日までの初診者500名の診断名、初診日の処遇と、同じく2021年12月31日までの500名とを表にしている。つまり65年前と一昔前、そして現在とを比較したものだ。

(図表3)では、半世紀の時の流れでF2の統合失調症の新規受診者の減少と、F3の気分障害の新規受診者の増加が顕著である。そして、その他とした分類枠の中に開院当時は「進行性麻痺(脳梅毒)」の診断が多くみられた。一方で10年代初頭は、単なる「非器質性不眠症」「神経症性不眠症」といったものが目立っている。また、19年から20年代に入ってからの集計でも統合失調症の占める割合はほぼ変わりはない。だが、新たにF6の成人のパーソナリティおよび行動の障害が分類枠に登場してきた。これは、行為依存である病的賭博(ギャンブル症)、病的窃盗がF6習慣および衝動の障害に分類されているからである。この疾病構造の変化は、多くの精神科病院の年報、ニューズレター、ホームページからも、その精神科病院の開設当初の疾病分類は計り知れないが、最近の新規受診者動向は統合失調症が20%を超える病院は限られてきている。明らかに、精神科疾病構造の変化がかなり以前からおきていた、と言っていいだろう。さらに(図表4)においては、当日即入院と、まずは外来通院との社会の要請、あるいは患者の希望にも逆転現象がおきている。これをみるだけでも半世紀前の精神科病院が “暗い”“汚い”“怖い”、あそこに行ったら閉じ込められるといった印象を国民に与えるのに十分だったことが推察できる。それが今では、まずは外来からへと様変わりをしている。ここで、19年から20年代に入ってからと10年代初頭の受診者500名に注目いただきたい。直近の19年から20年代初期のほうが即入院割合が増え、まず外来からが減少している。これは数年前より電話相談レベルで、単なる「非器質性不眠症」「神経症性不眠症」を疑われるような深刻な問題を抱えていないと判断した場合、相談者に対して市井の精神科クリニック受診をすすめるといった方針をとった結果だと捉えている。そのため新患受診者が500名に達する期間も直近の19年から20年代までが、10年代と比較して7ヶ月ほど長くなっている(図表4)。この作業(相談業務)は精神科医療において、この先きっと大事な住み分け(トリアージ)になると思う。こうした当事者側のニーズも含めた精神科疾病構造の変化は、厚生労働省が毎年行っている630調査では読み取れなかったはずだ。加えて、国は「精神科病院はいらない」のキャンペーンに惑わされ、「社会復帰、開放化」に始まり、地域移行、精神科救急とことを進めてきた。しかし今、日本の精神科医療は質(人材)、量(医療費)共にコンコルドの誤謬(Concord fallacy)に陥ってはいないか。依存症治療を生業とする立場から、この先の精神科医療の進め方、精神科病院の使い方について勝手な思いを述べてみることにした。

【精神科疾病分類について:「疾病及び関連保健問題の国際統計分類:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems(以下「ICD」と略)」の第Ⅴ章(F00-99)に精神疾患が含まれている】

【630調査:毎年6月30日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課が実施。毎年6月30日時点の精神保健医療福祉の実態を把握するものである。全国の精神科医療機関は毎年その調査に協力している】