【第597回】 欧州のGAFAMとの仁義なき闘い⦅視察報告・欧州編⦆(2024/09/25) #山田太郎のさんちゃんねる【文字起こし】

文字起こし元の配信動画

発言者:

(山田さん) 山田太郎 参議院議員

(小山さん) 小山紘一 山田さんの秘書 その1

(小寺さん) 小寺直子 山田さんの秘書 その2

自民党総裁選について

(山田さん)

はい始まりました。山田太郎のさんちゃんねるです。

今回は、総裁選の前(9月25日)ということもありますが、我々はしっかりブレずに、視察の報告をしていきたいと思っています。総裁選に関しては、来週の10月2日には、すでに新しい総裁が、そしておそらく10月1日が首班指名ということで、新しい総理も決まっていると思います。組閣ももしかしたら、その午前中に行われているのではないかと思いますので、最新の情報をお送りしたいと思っています。

総裁選に関しては、私の方でネットでいろんな意見を集めていますので、ぜひ皆さん、どしどしご意見をいただければと思っています。総裁選特集は先週行いましたが、それぞれの総裁候補9名のパーソナリティや、私との関係についてもしっかり説明してきました。コメントの方でも、どの候補が良いのか、その理由、そして悪い理由を書いて送っていただければ、私自身がそれを見て、しっかり参考にさせていただきます。

自民党総裁選の国会議員票は非常に重要ですので、皆さんのご意見を参考にして、投票したいと思っています。ぜひ皆さんのご意見をお待ちしております。

また、オンラインサロン会員の方々には、Discordの方で特設の総裁選コーナーを設けておりますので、そこでどしどしご意見をいただければと思っています。すでにたくさんの意見が集まっておりますので、そちらも一件一件しっかり拾って、丁寧に読んでいますので、ぜひご意見をいただければと思っています。

今日の内容

さて、今日は「GAFAMに対抗するヨーロッパ」というテーマでお話しします。今回、8月28日から9月7日までの12日間、欧州に視察に行ってきました。大忙しの最終編です。

7月は台湾に行き、その後アメリカ、さらにルーマニアとモルドバにウクライナ支援のために訪問し、ようやく最終コーナーに差し掛かっての12日間、ヨーロッパへ行ってきました。ヨーロッパでは4カ国、ドイツ、チェコ、ハンガリー、フランスを訪れ、かなりの強行軍で回ってきました。視察箇所も17箇所に及びましたので、今日はこの辺りを丁寧に説明していきたいと思います。

(山田さん)

ただ、いつものパターンでいくと、事務所ではすでに「1時間以内には終わらないのではないか」と予想されており、ドイツから先に進めないのではないかと思っています。ドイツではAI政策や労働法規制の問題、そしてBMWでのEV車に関する説明など、詳しく話していきたいと思っていますので、前編・後編に分かれるかもしれませんが、できる限り頑張ってやっていこうと思います。

お二人にこの怒涛のヨーロッパ視察について、最初に感想を聞きたいと思います。小山さん、この12日間はいかがでしたか?

(小山さん)

かなり濃い12日間でした。12日間で17か所ということで、1日1〜2か所かなと思うんですけども、移動で2〜3日取られたりもして、1日3〜4件という日も結構ざらにありました。結構ヘビーな日程でしたが、山田さんはタフでしたね。国会議員はタフな人が多いですが、秘書の方はちょっと疲れていたようです。

(小寺さん)

山田さんは常に小走りで移動していて、それがデフォルトという感じでした。いつも山田さんが先頭を切って走っていたのが思い出深いです。今回は、これまでのデジタルやウクライナ支援といったテーマとは異なり、製造業がメインということで、山田さんの専門分野、各地での議論も非常に深く、専門的な話が充実していました。時間が足りなくて、もっと調査したかったという心残りもありますが、皆様に少しでもお伝えできればと思っています。

(山田さん)

ハードな視察でしたが、我々の事務所としては、視察の内容をいち早くまとめ、有権者の方々にしっかりとお届けする体制を取っています。一部の議員の方々は観光旅行と思われていたようですが、我々はそうではありません。この番組でも視察の内容をお伝えしていますし、番組のためにいろんな資料を作っています。それをレポートの形にまとめ、視察報告として皆さんにお届けしたいと思います。

ここまで丁寧に海外視察の内容を具体的に伝えている議員も、なかなかいないのではないかと思いますが、いずれにしても、しっかりと視察を行ったことを皆さんにお伝えしていきたいと思っています。

(山田さん)

さて、17箇所、どんなところに行ったかということですが、ドイツ、チェコ、ハンガリー、フランスと非常に多岐に渡りました。テーマについては後で詳しく説明しますが、1つは産業政策です。ドイツは基本的に、いわゆる製造業が日本と似たところがあり、今後世界の製造業がどうなっていくのか、それから製造現場がどのように先端のAIを活用しているのかが非常に気になっていました。

そのため、SAPやBMW、シーメンスといった企業の産業政策を聞いてきました。また、VDMAやフラウンホーファー研究所など、ドイツの最大の研究機関の1つにも訪問しました。

チェコとハンガリーについては、西側ヨーロッパが発展する中で、東側に広がっている新興地域です。チェコもハンガリーも元々ソ連のグループに入っていましたが、民主化によってEUに加盟し、現在では両国とも経済成長が高い国となっています。

そこに展開している日本の企業、例えばJTEKT、東海理科、Suzukiなどがどのように活動しているのか、またボッシュのようなドイツ企業がハンガリーでどのように展開しているのかを視察しました。このような企業の動きを見ることで、ヨーロッパ全体の成長の先端を知ることができるだろうと思い、視察を行いました。

そしてフランスは、まさにAI戦略、GAFAMに対抗する砦といえる存在です。私たち日本人は、製造業や物作りにおいて、ドイツの方が産業的に相性が良いと感じます。しかし、今回見てきたフランスは非常に先端的で、特にGAFAMに対抗する姿勢が全面に出ていました。

例えば、世界最大のCADベンダーであるダッソーの本社にも行ってきましたし、シュナイダーという、例えば日本で言う三菱電機や、ドイツのシーメンスの競争相手となるような制御機器の企業の最新工場がどうなっているのかも視察してきました。また、欧州最大のコンサルティング会社であるキャップジェミニが、アメリカや日本とは違った動きをしている点にも注目しました。

さらに、スタートアップ支援のための施設「Station F」にも訪問し、フランスの政策がアメリカや日本とどのように異なるのかを詳しく見てきました。これにより、日本やアメリカの政策との比較ができるのではないかと感じています。

ドイツ視察

(山田さん)

さて、最初はドイツの視察からお話ししたいと思います。ドイツだけでも非常に多くの重要な場所を回ってきましたので、その内容をしっかり皆さんにお伝えしたいと思います。

ドイツに到着したのは、8月29日で、3日間滞在しました。最初に訪問したのは、VDMA(ドイツ機械工業連盟)でした。ここが非常に大変だったのは、飛行機を降りてから休むこともなく、ホテルに入ることもなく、朝フランクフルトに到着してそのまま訪問したという、かなり強行軍の1日だったことです。これが非常に印象に残っています。

VMDA(ドイツ機械工業連盟)

(山田さん)

VDMAとは何かというと、名前の通りドイツ機械工業連盟で、ここでは後で詳しく説明するフラウンホーファーとの関係で「Manufacturing-X」、つまりIoTを活用したインダストリー4.0の実現について、深く議論してきました。

このドイツ機械工業連盟は、非常に歴史のある団体で、ドイツだけでなく欧州全体の産業ネットワークを持ち、3600社以上が参画しています。特に最近力を入れているのが「データスペース」です。データスペースとは、データの所有者が自分でデータを管理しながら、様々な仕組みと連携できるというものです。これまでインダストリー4.0で実現していたIoTの次の段階として、このデータスペースが注目されています。

また、欧州の国際標準として「Manufacturing-X」を実現しているのも、このドイツ機械工業連盟です。さらに、「GAIA-X」という、さまざまな中堅・中小企業を巻き込んだ取り組みも行っています。なぜこうしたものが必要かというと、日本ではトヨタ系列やホンダ系列、日産系列といった系列構造が存在し、横の繋がりが展開しにくい垂直統合型の仕組みが多いからです。

この問題を解決するために、ドイツでは中小企業でも大企業と取引できるような仕組みを作り、系列に縛られず取引を拡大するためのインターフェイスを開発するなど、効率的な産業構造を目指しています。こうした取り組みを推進しているのが、ドイツ機械工業連盟というわけです。

(山田さん)

具体的に、このポンチ絵しかないんですが、データスペースというのは「IDSデータスペースモデル」と呼ばれるものです。このIDSは、セキュリティを保証するもので、途中でサイバーセキュリティ的に不正なものが入ってきた場合、それを検知して排除する仕組みを持っています。こういった仕組みを提供することで、多くの企業が参加できるようになるということです。

実は、フラウンホーファーの説明の後にも触れますが、日本のデジタル庁でも、このブローカーやコネクターといったものを開発しています。私がデジタル政務官を務めていた時に、ここでの仕様や考え方を参考にして、企業や地方公共団体が繋がる仕組みを構築しようと取り組んでいました。このVDMAは、まさにその先輩格とも言える存在で、本場ドイツでインダストリー4.0やIoTの実情を見に行けたことは大きな経験となりました。

この点について、小山さんはいかがでしたか?

(小山さん)

まず、行くまでが大変でしたね。空港に着いて車を借り、山田さんが自ら運転して現地に向かいました。外務省の方々とは現地で合流し、移動は楽しかったのですが、到着後はすぐに非常に濃い議論が始まりました。

日本の経産省が進めているウラノスエコシステムは中央集権型のコンセプトですが、それとは全く異なる、GAIA-XやManufacturing-Xのような分散型のデータスペースをどう結びつけるのかという話をしました。ただ、コンセプト的にはなかなか難しいという議論もありました。日本がヨーロッパやアメリカと連携し、ウラノスエコシステムを国際的な標準として進めるのであれば、真剣にその可能性を考えないといけないというのが正直な感想です。

日本のデータEXやウラノスエコシステムの取り組みについて、どのように進めるかという課題が明確になったと思い、帰国しました。

(山田さん)

やっぱりドイツと日本の大きな違いは何かというと、下請け構造があまりないことです。ドイツは陸続きなので、小さな会社でも海外と連携しています。一方、日本は島国で、海外に対しての取引や連携は主に親会社とされる大企業が行い、中小企業は国内で大企業と繋がっていれば何とかなる、という構造がこれまで続いてきました。

そういう意味で、地理的・地政学的な条件が異なる中で、ドイツやフランスはEU内での取引を展開してきました。各中小企業の連携方法が異なり、国際標準規格はEUのブリュッセルを中心に作られてきた歴史があります。

現在、EUはその戦略を世界戦略、つまりグローバルスタンダードにしようとしています。これに対して、日本がどう対応するのか、乗るのか対抗するのかを議論しなければならないと思います。ドイツをはじめとしたEUの標準をしっかり理解し、日本の産業界がどうしていくかを考える必要があります。

(小寺さん)

山田さんは確か2016年にも一度行かれていましたね。私は正直、この視察をするまでVDMAという組織を知りませんでしたが、実際に訪れて非常に驚きました。政府とは全く関係のない民間組織にもかかわらず、3800億円の予算があり、700人を雇用し、世界中に数十カ国に正規職員を置いているというのは、非常にグローバルな組織です。ここまで民間の連盟が活動しているということに素直に驚きました。

特に日頃から世界中の情報を集め、どうドイツが世界標準を取っていくのか、しっかり情報連携ができている点に感心しました。こういった民間主体の組織が日本には少なく、日常的な情報連携の重要性を改めて感じました。

(山田さん)

日本もこうした点をしっかり見ておかないと、ガラパゴス化してしまう危険があります。海外に進出しようとしても、スタンダードからずれていた、という事態になりかねません。これは政治家の責任だと思っています。各産業が個別に対応するのには限界がありますし、政治や行政は国際的な対応が非常に弱いという現状があります。

国内ばかりに目を向けているところがあるので、私は今回、先頭に立って、知財の分野でも国際標準機関を置くべきだと提案しました。これにしっかり取り組んで戦わなければなりません。しかし、日本の外務省をはじめ、この国際標準に関しては積極的に取り組んでおらず、これは大きな課題だと思います。

SAP本社

(山田さん)

さて、次にSAP社に行ってまいりました。SAP社は、フランクフルトから車で約2時間のワルドルフという町にあります。私は今回で2回目の訪問で、前回は確か2016年に本社を訪れました。実は私自身、1990年代中旬から後半にかけてERPに参画しており、よくも悪くもSAPのインプリメンテーションで大変な思いをした経験があります。若い頃には、このSAP社の立て直し案件に多く関わったため、非常に思い出深いソフトウェア会社です。

(山田さん)

SAPは、世界中で生産管理や製造、購買、在庫管理だけでなく、販売管理などの標準ソフトウェアを提供しています。コンサルティング会社にとって、SAPのインプリメンテーションは飯の種と言われるほどのビッグカンパニーです。そこで、今回注目したのは、SAPがどのようにAIを活用しているかという点です。

特に、今後のSAPの戦略や課題についても伺いました。AIサービスの要となるのはAIコパイロット「Joule」であり、一方でSAPは今後、クラウド対応を進めなければならないという課題も抱えています。特に、カスタマイズされたシステムをどのように対応させるかという点で、世界的に影響を与える可能性があることを示唆していました。

よく比較されるのはマイクロソフトですが、マイクロソフト社は主に議事録作成や業務プロセスの効率化など、ホワイトカラーの生産性向上にAIを活用しています。一方で、SAPは現場のマネジメントに注目し、具体的に現場で何がどう作られているか、その情報を経営陣に提供することを重視しています。この情報をもとに、AIが「こうなる可能性がある」「このように対処した方が良い」と示唆することを目指しており、経営の課題解決にAIが大きく関わってくるのです。

SAP社の考え方を知ることで、今後のソフトウェアのあり方がどう変わっていくのかが重要なポイントになると感じました。

それからもう1つ、SAPの中で大きな議論となったのが、ドイツの特徴についてです。ここは後で詳しく説明する必要があると思いますが、雇用に関わる情報の扱いについてです。具体的には、例えばライン作業でいろいろな人が並んでいるときに、誰がどのようなパフォーマンスをしているか、経営的には把握したいことがあります。例えば、特定の人を入れ替えたい、誰が一生懸命働いているかを評価したい、ということが現実にはあるでしょう。

しかし、EUの一般規定や法律では、このような雇用や人事評価に関する情報を扱うことが厳しく制限されています。日本以上に、労働者の評価や雇用契約に関する規制が厳しく、労働者との間に非常に分厚い雇用契約書が交わされることが多いのです。この点について、ドイツでも非常にクレイジーな状況だと議論されました。

総裁選でも、雇用に関する規制問題が1つの課題となっています。この点について、小山さんに日本とドイツの雇用に関する規制の比較について少し触れていただきたいと思います。では、簡単に説明をお願いします。

日本とドイツの解雇規制の比較

(小山さん)

どう違うのかというと、まず解雇できる条件が異なります。日本では、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められない場合、解雇は無効となります。一方、ドイツでは、社会的に不当であるならば解雇は無効です。この文言だけを見ると、どう違うのか分かりにくいかもしれませんが、実際の運用においては基準が大きく異なるというわけではないというのが正直な感想です。

日本では解雇予告が30日前に必要ですが、ドイツは勤続年数によって期間が異なります。通常は一般的に4週間で、日本の30日とほぼ同じです。しかし、勤続2年で1ヶ月、勤続10年で4ヶ月前、勤続20年になると7ヶ月前に解雇予告が必要となります。解雇予告の期間については大きく違いますが、そもそもの運用が全く異なります。

(小山さん)

ドイツの不当解雇に関する訴訟件数は、2019年のデータで約17万8797件ありました。一方、日本では896件しかありません。この違いの理由としては、訴訟システム自体の違いが考えられます。日本では訴訟で勝っても大きな金銭的報酬を得ることが難しいため、あまり訴訟に至らないのではないかという話です。ドイツでは、金銭解決制度が整備されており、勤続年数と月収の0.5倍が補償金の相場とされています。例えば、20年勤めて月収50万円の場合、その0.5倍の500万円を受け取ることができます。

日本でも金銭解決制度を検討しようとする動きがありましたが、解雇規制を緩和するものだという反対意見がありました。最も大きな違いは労働組合のあり方です。

ドイツでは、企業を横断した職種別の労働組合が存在します。例えば、自動車産業なら自動車産業全体で1つの組合です。一方、日本では、トヨタ、日産、ホンダなど、会社ごとに労働組合が分かれており、会社を辞めて転職すると、その組合は労働者を守ることができません。ドイツでは、企業横断型の職種別労働組合があるため、転職しても同じ職種であれば組合に守られます。これにより、ドイツでは辞めた後も労働組合が助けてくれる仕組みがあります。

日本と世界の解雇規制の比較

(小山さん)

今、総裁選で問題になっている日本の解雇規制について、「厳しすぎるのではないか」という話があります。これは2022年の日経新聞の記事に基づいています。2019年にOECDが雇用保護指標という調査を行い、正社員の解雇に関して、日本はOECD37カ国中「緩い方から12番目」と評価されています。

最も労働者が保護されていないのはアメリカで、カナダやイギリスもあまり保護されていません。一方、チェコやイスラエルは厳しい規制が敷かれているという結果が出ています。

ただ、日本の正社員の解雇に関するルールは、民法上は比較的緩いです。しかし、民法を最高裁の判例や労働法によって修正し、解雇規制が強化されてきました。裁判所が個別の解雇事案を判断する際には、以下の4つのポイントが見られます。

能力不足がどの程度か

配置転換など解雇を避ける措置を取ったか

能力開発の機会を与えたか

他の社員との処遇の均衡はどうか

このように裁判官が多くの要素を判断するため、裁量が大きく、どのような結果になるか予測しづらい点があります。そのため、訴訟に踏み切りにくいという事情があります。また、和解金の相場も分かりません。和解する場合には通常、秘密保持の条項を入れ、当事者間で和解金を決めるため、それが公になることはありません。

さらに、最高裁まで争うと5年かかることもあるため、日本では訴訟を行う場合、労働者側のリスクが大きすぎるという問題があります。負けた場合は、5年間分の給料を失う可能性もあります。

(小山さん)

次に、OECDが2019年に行った調査についてです。この調査では、個人の解雇と集団解雇についてそれぞれスコアをつけています。やはり、アメリカは両方のスコアにおいて、最も労働者が保護されていません。日本は37カ国中11番目に解雇規制が緩い国となっています。ドイツは真ん中あたりに位置しています。

(小山さん)

特にドイツは、通知期間がとても長く、労働者を保護する仕組みが整っています。また、経済的理由による解雇の際の選考基準も厳しく設定されており、不当解雇に対する復職の可能性も高いため、労働者保護が強い国です。

一方で日本は試用期間の長さが挙げられます。日本の試用期間はトップクラスで、その期間内であれば解雇しても不当解雇にはなりません。ドイツも日本も試用期間は3ヶ月から半年程度ですが、ドイツでは本採用拒否が比較的自由です。日本では、本採用拒否にも解雇権乱用が適用されるため、労働者を厳しく保護しています。

また、不当解雇に対する申し立てを行う期間制限に関しても、日本はトップクラスで、訴訟を行う際の制限がありません。ドイツでは1年の制限があります。この点では日本が非常に労働者を保護していると言えます。

しかし、日本には退職金制度に関するしっかりとした制度がない点が指摘されており、不当解雇後の復職の可能性も低いとされています。これらを踏まえ、現在の総裁選で問題となっている解雇規制について、どのように考えるべきかが議論されています。

(山田さん)

なんか解雇規制の話になってしまいましたが、本来の議論は「労働の流動性を一定確保しよう」という点だった気がします。ただ、気をつけなければいけないのは、日本の失業率が低く、人手不足が深刻と言われていますが、特に深刻な人手不足が起きているのは、ブルーカラーと呼ばれる業種です。例えば、工場の現場や飲食業の現場などがその典型です。

一方でホワイトカラーについては、むしろ「人が余っているのではないか」と言われる議論もあることです。労働生産性が悪いから、ホワイトカラーの人数を減らし、生産性を向上させるべきだという意見もあります。

単にトータルで労働市場全体を語るのではなく、精密な議論が必要です。例えば、工場や物流、飲食の現場ではこれ以上人手が増えることは期待できません。現実的に行われているのは、移民の受け入れの議論ですが、日本の現状では移民を大規模に受け入れることは難しいです。

そこで、ロボットの導入など、効率的な対策が必要になります。例えば、飲食業界では配膳ロボットとかビュッフェ形式を導入する、工場ではロボットの活用が考えられます。日本はロボット技術で世界一と言われていますが、実際に労働問題の解決に繋がっているかは疑問です。この点についてもしっかりと見ていく必要があります。

単に労働市場の流動性を高めれば人手不足が解決するというわけではありません。現場の人々をリスキリングして知的労働に移行させるのも簡単ではありません。どんな職種でも、その職種に合った生産性向上の仕組みを作り、適切に賃金が上がるような仕組みが必要であり、単なる流動性の議論だけでは、日本の労働不足問題を解決するのは難しいのではないかと考えています。

小寺さん、どうですか?

(小寺さん)

やっぱり総裁選でこれだけ議論になったことからも、皆さんの関心が高いテーマだと思います。ただ、改めて世界と比較してみると、日本が守るべき部分と、流動性という観点で考えるべき部分をしっかり分けて、精密な議論が必要だと感じます。

(山田さん)

単純に解雇規制を緩和してしまうと、わがままな経営者が都合よく解雇を行い、労働者の生活が不安定になる可能性があります。これは当然の懸念です。ですので、何度も言いますが、雇用の流動性を確保する話と、人手不足が起きている場所の問題、そして生産性を高める必要性、さらには解雇がしやすいかしにくいかという問題は、全く別の話です。この議論が混乱しているように感じます。

ドイツと日本の例を見た時、日本は「解雇が厳しい」と言われますが、OECD各国と比較すると、実際には日本がやりやすい面もあります。労働に関しては非常に重要なテーマなので、雑な議論ではなく、緻密に行う必要があります。

(小山さん)

私の感覚ですが、日本人はルールを守る意識が高いように思います。ドイツ人は、リスクを取って「法律はこうだけど、この理由で解雇します」と進めるケースもあるようです。そうした違いも出ているかもしれません。あくまでサンプルの一例ですが。

また、ERPはマネジメントのためのシステムで、今後、AIactで雇用や労働関係に活用する際には「ハイリスクAI」として規制を受けることになります。SAPもこの点を非常に気にしていました。

私が日本とドイツの比較をしたのは、労働法制における解雇に関する話ですが、その他にも、SAPやVDMAなど、ドイツの特徴として時間に厳しい点が挙げられます。

フランスでは「あと1時間、延長しましょう」と柔軟に対応してくれることが多いですが、ドイツでは「終わりの時間です」ときっちりしている印象です。フランスや日本よりも、ドイツの方が終わりの時間に厳密だというイメージがありました。

フラウンホーファー研究所

(山田さん)

次に、ミュンヘンのフラウンホーファー研究所についてお話ししたいと思います。小寺さん、フラウンホーファーって聞いたことありましたか?

(小寺さん)

いや、なかったです。ただ、調べてみるとたくさんの資料が出てきて、自分が知らなかっただけなんだなと、改めて自分の無知を感じました。

(山田さん)

簡単に言うと、日本の産総研に近い機関だと思ってもらえれば間違いありません。フラウンホーファーは、世界最大のシンクタンク機能を持つ研究機関で、ヨーロッパ最大の研究機関でもあります。ドイツ国内に76か所、国外には8か所の支部があり、世界80カ国で活動しています。この規模の研究所は、日本には存在しないと思います。

特に素晴らしいのは、大学との非常に緊密な関係です。ここの研究所の所長や役員は、皆大学の教授を兼任しています。これは、博士号を持つ研究者の活用や、研究と民間との橋渡しとして理想的な組織形態だと思います。

また、日本の研究所では大企業の下請けとして機能することが多いですが、フラウンホーファーは半官半民の性質を持ち、中小企業から大企業まで幅広い企業と協力しています。科学者の半数が期限付きの雇用契約で働いており、新しい企業が2020年は23社もスピンオフしています。単なる研究にとどまらず、産業への実質的なサポートも行っています。

資金は国からの支援だけでなく、公的な入札や産業界とのプロジェクトからも得ており、産官学のバランスを取った組織運営をしています。フラウンホーファーは、日本でも見習うべき研究所のあり方だと思います。

(山田さん)

フラウンホーファーには本部以外にもICTグループがあり、ミュンヘンに拠点を構えています。ここのメンバーとも議論を行いましたが、特にAIに関して、フラウンホーファーが何を考えているのか、これはまさにドイツの戦略にもつながる話なので、しっかりと説明したいと思います。

フラウンホーファーとしては、人工知能、データスペース、サイバーセキュリティ、エネルギー政策の4本柱で議論が進められています。人工知能に関しては、ドイツ独自の生成系AIや大規模言語モデル(ファンデーションモデル)を開発しています。これは、日本が産総研、理化学研究所、NII、NICTの4つの機関が連携して取り組んでいる状況に似ていますが、ドイツはしっかりと責任を持って言語モデルを作ろうとしています。

ドイツ語は英語に比べればマイナーな言語であり、このような自国の言語に対するファンデーションモデルを作ることが、ヨーロッパにおいても非常に重要です。日本も同様に、日本語の言語モデルを誰かがしっかりサポートしないと、X(Twitter)やWikipediaの一部で使用されるデータだけでは、日本に合った言語モデルは作れないと思います。

フラウンホーファーから学ぶことは多く、フランスのINA(Institut National de l'Audiovisuel)でも生成系AIに関する取り組みが進んでいます。これらを学び、日本も言語モデルの開発に力を入れていくべきです。

また、フラウンホーファーは「オープンGPT-X」というプロジェクトを掲げ、データ保護や信頼性に重点を置いて開発を進めています。さらに、VDMAと共同で「GAIA-X」を中心に標準化されたコネクターを開発しており、産業界での展開を進めています。この点についても後ほど詳しく説明します。

(山田さん)

それから、サイバーセキュリティーも国を挙げて取り組んでいるという点で、日本とは随分違うなと感じました。フラウンホーファーの戦略は6つの柱で構成されています。ハイブリッドAI、AIとヒューマン(人間工学に近い分野)、組み込み型AI、AIとエンジニアリング、信頼できるAI(サーティフィケートAI)、そしてAIとハードウェア(おそらく量子コンピュータを含む)といったものです。

フラウンホーファーの全研究所では、これらの分野にバランスを持って取り組んでおり、ドイツの最高の頭脳たちが集まり、世界中に展開しながらAI戦略を進めています。もちろんフラウンホーファーはAIだけに取り組んでいるわけではありませんが、このままでは日本とのレベルの差が広がってしまうのではないかと、私は恐怖すら感じました。

さて、小寺さんはどう感じましたか?

(小寺さん)

すごく驚きました。MP3もフラウンホーファーから生まれた技術だというのが面白かったです。

(山田さん)

さて、GAIA-Xと国際データスペースについて、VDMAでも少し説明しましたが、GAIA-Xとは、さまざまな企業や仕組みを情報スーパーハイウェイで繋ぐプロジェクトです。その中で、特に自動車産業に関しては「Catena-X」という仕組みが展開されています。このフラウンホーファー研究所員が基盤を作り、展開しているということです。

(山田さん)

それが日本のデジタル庁でどのように応用されているのかについても少し触れたいと思います。実は私がデジタル庁の政務官をしていた時、このデータ連携基盤整備が重点計画の1つとして進められていました。これは非常に地味に思われ、ほとんどメディアで取り上げられませんでしたが、日本でもフラウンホーファーと同じように、官民のさまざまなデータを繋ぐ「データスペース」を作ろうという取り組みが行われていました。

そのブローカーやコネクターといった標準的な仕組みを作り、デジタル庁が中心となって保証する形で、国家が保証する基盤を構築しました。これを民間企業、自治体、大学、公的機関、NPOなどが利用できるようにサポートしたのが、この取り組みです。

これをやらないと、業種ごとや企業ごとでデータのフォーマットやレベル、意味付けがバラバラで、全然繋がらなくなります。これでは、データ大国としてのDX(デジタルトランスフォーメーション)が実現できません。非常に地味な作業ですが、この部分をしっかりとやらなければならないのです。

私自身がこの企画のきっかけになったのは、民間時代に「マスター屋さん」として、データの整理と繋げる作業がいかに大事かを痛感したからです。データがなければ、いくらAIやDXを進めようとしても意味がありません。水道管をいくら立派に作っても、水がなければ役に立たないのと同じです。

(山田さん)

ドイツでは国を挙げてデータスペースの構築を進めており、実際にはGAIA-Xや自動車分野でのCatena-Xの取り組みもスタートしています。フラウンホーファーは、このデータスペースに関する取り組みを、さまざまな国々と協力しながら展開しています。当初は、フォルクスワーゲンなどのドイツ国内企業が中心でしたが、日本とも情報を交換しながら、経産省やデジタル庁がこの情報をもとに「コネクター」を企画しました。

現在、Catena-Xという形で展開が進んでおり、情報スーパーハイウェイとして中小企業も含めた多くの企業が付加価値のある情報をやり取りできる仕組みが整いつつあります。これは非常に重要な役割を果たしていると思います。

(山田さん)

さて、もう1つ、フラウンホーファーはミュンヘンの本部だけでなく、シュトゥットガルトにあるIPAという研究所にも行ってきました。これはフラウンホーファー研究所が全国に展開している拠点の1つで、特にAIやロボティクス、製造業や産業に特化した研究を行っています。ここではAIの最先端技術が研究されており、私も改めて訪問しました。

また、日本とドイツの協力に関しても、日本企業がドイツに展開する際にサポートを行ったり、AIに関する技術支援を行ったりしています。2次元・3次元の画像処理や品質管理プロセスの最適化、ロボティクスの活用は、日本のものづくりにおいて非常に重要なテーマです。AIを基幹系の仕組みに組み込まなければ、日本は本当に競争に負けてしまいます。

例えば、設計や開発、製造の現場では人手不足や技術継承の問題があり、これをどう解決するかが日本の産業にとって最大の課題です。ドイツでは、フラウンホーファーのIPAを含めて、こうした問題を既に研究から応用の段階に移しています。日本もフラウンホーファーとの連携を強化し、ものづくりや製造業の競争力を高めるべきだと思います。

さらに、フラウンホーファーは量子コンピュータを使ったAI活用の研究も進めており、AIの最先端技術に取り組んでいます。NVIDIAやBMWのロボット運用プロセスの実現についても、ロボットをどのように工程全体に展開していくかが議論されました。また、ネットワーク化が進む中で、サイバーセキュリティも非常に重要なテーマとなっています。

ここまでで、小山さんは本部とフラウンホーファーIPAについてどう感じましたか?

(小山さん)

フラウンホーファー研究所は、ドイツに4つほど研究所があり、応用分野を一手に引き受けています。予算も潤沢で、7割は外部予算で賄っています。我々は実社会に対して成果を出すために研究しているという姿勢が説明の端々に感じられました。企業と協力し、大学の研究室とも連携して、教育から応用、実用まで全てフラウンホーファーで行っています。

日本の産総研も、ドイツの企業ともっと協力してほしいという宿題をいただいたので、日本側との協議を進めていきたいと思います。

シーメンスAIラボ

(山田さん)

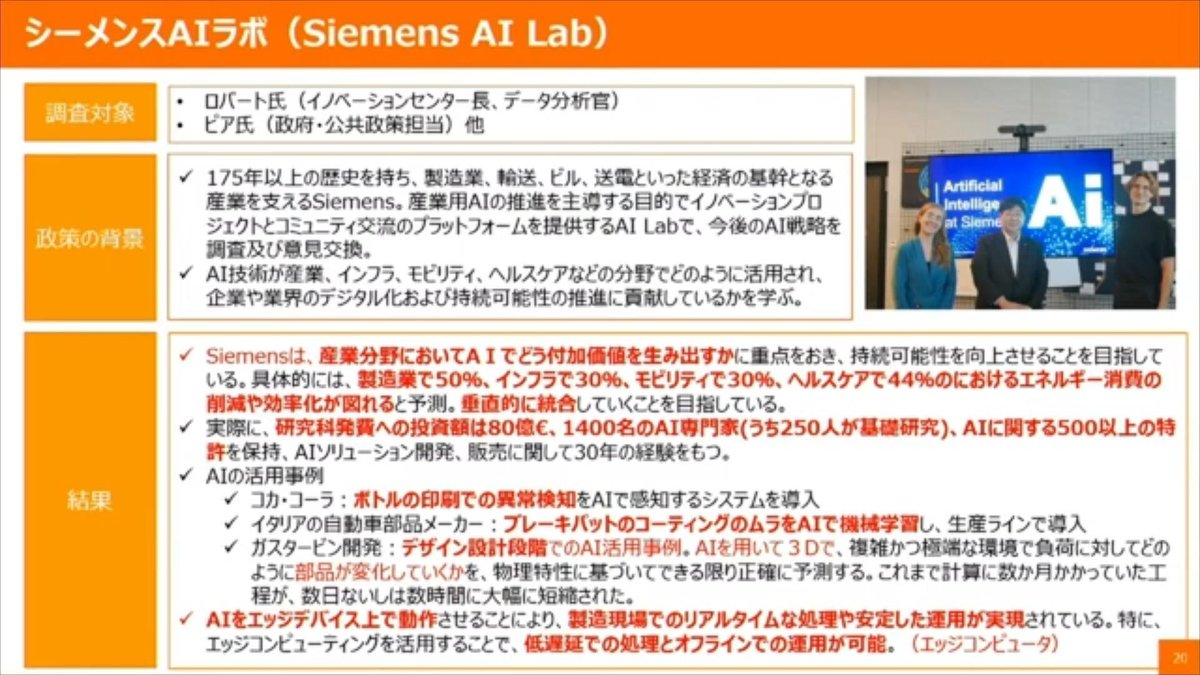

さて、次はシーメンスです。シーメンスは、ドイツでも巨人企業で、日本で言うところの三菱重工と三菱電機を合わせたような企業といったら分かりやすいかもしれません。シーメンスは幅広い分野で事業を展開しており、重工業系、発電所、電車や車両、産業の制御機械なども手掛けています。昔は家電も扱っていたと思いますが、今回はシーメンスが産業分野においてAIをどのように活用しているか、特にその先端を担うシーメンスAIラボを訪問しました。

(山田さん)

シーメンスはAIを活用して、製造業では50%、インフラ産業で30%、モビリティで30%、ヘルスケアで44%の効率化を図ることができるとしています。また、エネルギー消費の効率削減にも取り組んでおり、これらの分野をAIで統合していく役割を果たそうとしています。

シーメンスには1,400人のAI専門家がおり、そのうち250人が基礎研究に従事しています。さらに、500以上の特許を持ち、80億ユーロ(約1兆円弱)の研究費用を持っていることから、さすがは巨人企業といった印象です。AIの活用例として、コカ・コーラやイタリアの自動車メーカー、ガスタービンの開発に関する説明もありました。

もう1つ重要なのは、エッジコンピューティングの活用です。AIによる画像処理が始まると通信負荷が増えるため、サーバーサイド(クラウド)で処理するだけでなく、エッジ端末で処理できる部分はそちらで行うことで、エネルギー効率を向上させようという考えです。低遅延やオフラインでの活用を目指したエッジコンピューティングは、非常に実用的かつ現実的だと感じました。

シーメンスAIラボは、非常にラフな雰囲気で、若いスタッフたちが働いているのが印象的でした。小寺さんはどう感じましたか?

(小寺さん)

非常に先進的なビルで、写真はありませんが、クリエイティブな雰囲気が漂っていました。

(山田さん)

スタートアップのような香りがして、巨大企業シーメンスという感じは全くしませんでしたね。

(小寺さん)

コメントで「垂直統合って何ですか?」という質問がありました。

(山田さん)

垂直統合とは、研究開発、製造、購買、販売といった機能をすべて1つにまとめ上げることを指します。一方、水平統合は、開発だけを行い、製造は他に任せるという形です。シーメンスとしては、データを活用し、垂直統合で全体をシーメンスとしてまとめ上げる方針だと思います。

ただ、私は産業界の立場から言うと、垂直統合は囲い込みにも繋がるため、慎重に考えるべきだと思います。これは、半導体のケースで台湾の事例でも説明したことがありますが、議論の余地があるテーマです。

小山さん、シーメンスについてどう感じましたか?

(小山さん)

そうですね。この場でもそうですし、他の場面でも、日本の国会議員として山田さんが訪問したことも影響してか、フランスやドイツの大企業の方々の中で、日本語を話せる人がちらほら見受けられました。

(山田さん)

そうそう、やっぱり漫画やアニメの影響が大きいですよね。漫画やアニメを国策として広げていくことは、非常に重要だと思います。ルーマニアやモルドバでウクライナ支援を行った時も、子供たちが強制ではなく自然に日本語に触れる、それはやはり漫画やアニメの力です。

シーメンスでも同様の現象が見られたため、この分野で国がどうサポートし、環境を整えるかが非常に重要です。

ということで、巨人シーメンスのAIセンターからは、短期間では説明しきれないほど多くの情報を得てきました。

BMW本社

(山田さん)

最後に訪れたBMWについてお話しします。非常に重要な訪問となりました。BMWについては説明するまでもなく、ドイツの御三家の1つであり、ロールスロイスやMINIも傘下に収めています。今回、BMWではさまざまなことを聞いてきましたが、特に注目したのは、BMWのEV車(電気自動車)への取り組みです。

(山田さん)

EUは2035年までに完全EV化を目指しており、BMWはそれに向けてどのような対策を取っているか、充電インフラの整備が大きな課題です。充電インフラがなければEV車は動きません。また、充電インフラだけでなく、再生可能エネルギーとの統合を考えなければ、火力発電所を使って電力を供給している限り、EV車を使用してもカーボンニュートラルにはならないという課題もあります。BMWもこの点を重視しています。

さらに、BMWは水素自動車の開発も進めており、水素ステーションとEVバッテリーステーションをどう整備するかという課題に取り組んでいます。今回、BMWから具体的な戦略やドイツの現状についても多くの話を伺いました。

(山田さん)

もう1つ注目したのは、AIの活用です。BMWはAIを活用して、デジタル技術を用いた製造プロセスを最適化する「I FACTORY戦略」を進めています。説明は動画でしたが、左下の静止画2つでご紹介します。簡単に言うと、ロボットが製造工程に入り、物を組み立てるというものです。

右下の画像は、アメリカのNVIDIAで取り上げられた内容ですが、ロボット学習を徹底的にバーチャルな世界で行います。従来は、ロボットを物理的に何万回も動かして学習データを作っていましたが、今ではバーチャル世界でロボットを動かし、転ばせたり、物を持たせたりといったシミュレーションを数秒で何億回も繰り返すことが可能です。これにより、実際のロボットにそのデータを提供し、人間以上の動きをするロボットをすでに作り出しているのです。

この分野で最先端を走っているのはテスラかBMWと言われています。実際にBMWはロボット型の工程展開を進めており、どこまで進んでいるかは企業秘密もあるため、詳細には聞けませんが、目指している方向性は明確です。特に、現場のブルーカラーと呼ばれる分野において、どうやってロボットを導入して人手不足を補い、サポートしていくかが現実的に行われています。

日本でもロボット技術が進んでいると言われていますが、データをうまく活用し、生成系AIと連携してロボットを動かすことができないと、日本はロボットや精密加工の技術においては世界でもトップレベルであり、この分野での優位性はしばらく続くと思いますが、データを活用してロボットを成長させるという観点では、まだ課題が残っています。

日本のロボット産業をさらに伸ばしていくためには、データ活用を取り入れたロボットの発展に力を入れる必要があると考えています。

それ以外にも、3Dスキャンを使ってドローンやその他の機器で現場の工程データを収集したり、異なる部門からの工程データを一元的に管理して、仮想空間内で工場運営のシミュレーションを行っています。

実は、BMWやドイツの御三家は、例えばチェコに工場を展開する際に、すべてを3次元で仮想的に工場を構築し、どこが停止したかを現場に行かずにバーチャル上でシミュレーションし、解決を図ってから現場で対処する仕組みを既に持っています。

一方で、日本はまだ、現場に行って何が止まったのか、どうなったのかを調べ、ユニットを外して持ち帰り、交換するという手間をかけることが多いです。さらに、日本の海外工場では、メンテナンス記録がバラバラで、誰がどのようなメンテナンスをしたのか分からないことがあり、中古機械を導入してシステムが繋がっていないという問題もあります。これが日本の工場運営の現実であり、私は最近も東南アジアの日本の工場を訪れ、この現状を確認しました。

日本も頑張って、バーチャル空間と物理空間を繋ぐ「サイバーフィジカルシステム」を実現するために、より努力していかなければならないと感じます。例えば、フランスのシュナイダーや、シーメンスが制御技術で優れている部分もありますが、日本は全体的な統合が進んでいないのが課題です。三菱電機やオムロンが制御系で有名ですが、センサーや機構系の仕組みがバラバラになっているという現状があります。

話を戻すと、BMWが進めようとしていることを、ドイツ全体でサポートしているのが強みです。私は日本の製造業に危機感を持ちながら、この状況を見てきました。ドイツのもう1つのAI戦略は、品質プロセスや自動制御、ロボティクスに焦点を絞って取り組んでいる点が重要です。

(山田さん)

Weltという展示場も見てきました。これは、簡単に言うとBMWの車の展示場と思ってもらえればよいでしょう。昔懐かしい車やロールスロイスなどが飾られていました。

(山田さん)

また、Neue Klasse(ノイエ・クラッセ)という変革を推進する取り組みでは、電動化やデジタル化、循環型経済としてのサーキュラリティ、つまり最終的な部品の回収などを総合的に進めています。さらに、天然素材を使った取り組みも行っています。

世界のEV政策の動き

(山田さん)

ここからもう1つポイントとして、ヨーロッパを含めた世界各国のEV政策の直近の動きを見ていきたいと思います。BMWを含め、ヨーロッパがEV政策で先行していると言われていますが、世界全体や日本、アメリカ、中国はどう出るのか、その動向に注目しています。

(山田さん)

EUは2035年までに電気自動車を100%にする目標を掲げています。また、中国はEVの大国として強力に推進しています。さらに、タイやインドネシアもEV戦略を展開していますが、特にタイではBYDを始めとする中国系のEVが主流となっています。アメリカではテスラがどのような動きを見せるか、特にカリフォルニア州がEV規制で先行している点にも注目しています。

(山田さん)

世界各国のEV戦略やドイツの動きを総合的に見ていきたいと思います。簡単に言うと、FCVは水素車、EVは電気自動車、PHEVはプラグインハイブリッド車、HEVはハイブリッド車、そしてICはガソリン車を指します。カーボンニュートラルの実現に向けては、FCVとEVが最も重要であり、それに加えてプラグインハイブリッド車が1つの流れとして存在しています。

ハイブリッドは基本的にエンジンと電気の組み合わせで、やはりエンジン部分がガソリンを使うため、内燃機関(IC)車はそもそもガソリン車ということになります。では、EUの動きから見ていきたいと思います。

EUは2023年までにEVやFCVを100%にし、ガソリン車は新規販売を禁止するとしています。また、日本も2035年までにハイブリッドを含め、ガソリン単体の車は販売しないという方針です。

アメリカでは、カリフォルニア州が先行しており、プラグインハイブリッド車を含めた規制を進めています。中国はさらに積極的で、2035年までにガソリン車を走らせないという目標を掲げ、国策としてEV戦略を展開しています。イギリスも2035年までに完全に電気自動車化を進めており、フランスと並んで厳しい規制を敷いています。フランスは5年遅れの2040年までにガソリン車の販売を禁止する方針です。

ドイツについては、EUの規制に従っていますが、さらに2030年までにEVの登録台数を最低でも1,500万台にするという目標を掲げています。ただし、2022年時点では83万台にとどまっており、目標達成が危ぶまれています。また、公共EV充電機の設置目標は100万台ですが、現時点では7万機しか設置されていない状況です。

さらに、ドイツは2035年までにe-fuel(合成燃料)を除いたガソリン車の新規登録を禁止する方針を打ち出しています。ただし、自動車税の優遇措置は2025年まで、購入時の補助金支給も終了しているため、目標達成が現実的に可能かどうかは疑問視されています。

私もバッジ組なので、BMWに行った時には「やるんだ」という強い姿勢を感じましたが、帰りがけには「ドイツやヨーロッパの規制は少しクレイジーだ」という本音も漏れていました。

我々は、この現実的なEUの実態をしっかり見極め、振り回されてはいけないということです。日本は非常に真面目な国なので、一度計画を立てるとそれを全力で実行しがちですが、バランスを持って進めないと、かえって日本の産業界の首を絞める結果になりかねません。

私は政治家なので、政府が実行しにくい部分に関しては議員外交を行い、現実的な対応を関係者と話し合いながら、国内での政策を考えていくことが重要だと思っています。

(山田さん)

もう1つ、EUの政策とエネルギー政策について触れておきたいと思います。ドイツはこの分野で先頭を走っています。2021年のデータですが、プラグインハイブリッドとバッテリー電気自動車(BEV)の普及率を示すグラフでは、青が電気自動車、赤がプラグインハイブリッドを示しています。足して20数%となっており、日本と比較すると高い水準です。また、点線はEUの平均を示しており、フランスが大体平均的な数値ですが、ドイツは非常に高い普及率を誇っています。

ノルウェーやスウェーデンはさらに高い普及率を示していますが、これは地熱など環境に強いエネルギーを活用しているため、これらの国々は有利な立場にあります。EUを牽引するドイツが販売台数で1位を誇るため、ドイツやフランス、イタリアがどのようにEV車の普及を進めるかが、EUの掲げる目標を実現できるかどうかのカギとなります。

一方で、エネルギーミックスも見なければならないわけです。右側最上段にあるのが世界全体の状況ですが、残念ながら世界ではまだ4割が石炭に依存しています。石油を含めると、化石燃料の割合が70%弱を占めているのが現実です。

日本も石炭や石油への依存度が高い状況にあります。かつて、原子力発電の比率が3割近くに達した時期もありましたが、東日本大震災と福島原発事故以降、稼働が停止している部分もあり、これをどう見直すかが政治的に問われています。

アメリカも日本以上に石炭を使っており、イギリスやドイツも石炭や石油、天然ガスが主力となっています。特に気になるのが、各国が原子力をどう捉えるかという点です。ヨーロッパ全体では、クリーンエネルギーというと原子力が選択肢に挙がっています。

一方で、カーボンニュートラルを実現する上で、アジア諸国が抱える課題もあります。中国は圧倒的に石炭に依存しており、台湾もそれに追随しています。韓国やタイ、ベトナム、シンガポール、インドネシア、マレーシア、フィリピン、インド、イラン、エジプト、サウジアラビアなども、化石燃料がエネルギーミックスの中心となっています。

このような現状を踏まえて、EV車の普及を進める上で、電力の供給源が化石燃料に依存している限り、トータルでカーボンニュートラルを実現できるかどうかが問われることになります。理想と現実の狭間で、政治家を含めてどのような政策を取るべきかが、今後重要な課題となっていると思います。小寺さんどうですか?

(小寺さん)

BMW本社での体験について少し触れたいと思います。本筋からは少し外れますが、BMWで車を購入された方がどのような体験をするのかを実際に体験させていただきました。これがまた素晴らしく、BMWのファンになる理由がよく分かりました。購入者へのサービスや、総合的な体験がすべてデザインされており、ドイツを代表するブランドとしての誇りや意地を感じました。

また、AIの活用についても、世界を見据え、自分たちがリードしていく姿勢が非常に強く感じられました。会議の中でもその意識がはっきりと伝わってきました。

一方で、本音と建前の部分も感じられ、山田さんが先ほど触れたように、議員に対して言えることと言えないことがあり、そこに本音と建前があるのだと実感しました。日本がどういった戦略を取っていくかを見極める上で、非常に大きな示唆があったと思います。

(山田さん)

小山さん、どう感じましたか?

(小山さん)

在ミュンヘン日本国総領事館とも意見交換をしてきましたが、その中で感じたのは、ドイツはフランスとは全く違い、原発を使えないということです。緑の党がこれまでかなり強い影響力を持っており、脱原発を進めてきました。その中で、クリーンエネルギーやカーボンニュートラル、カーボンネガティブの方向性を取った場合、ドイツは立ち行かなくなります。

実際に、フォルクスワーゲンがドイツ国内の工場を閉鎖するという話もあり、エネルギーコストが主な原因だとされています。ウクライナとロシアの戦争によって天然ガスの供給が途絶えたこともありますが、ドイツの産業界は政治的な影響を大きく受けています。その中で、本当に電気自動車に完全にシフトして良いのか、多くの企業が懸念しているという話を聞きました。私もその点について共感しました。

また、個人的には、最近イーロン・マスクが中東に送ったサイバートラックが遠隔で止められたという話もありました。電気自動車の核心部分は、モーターやタイヤではなく、システムのようなものに移りつつあります。車を運転する中で、エンジンやタイヤなどの重要な部分は自分の所有物であり、カスタマイズもできるし、修理を依頼することもできます。しかし、EVの中核部分をメーカーに握られたままというのは非常に不安で、気持ち悪いとも感じます。

この感覚は、アニメ『ラストエグザイル』のギルドが飛行ユニットを全て握っている状況に似ています。ギルドがユニットを取り上げたら、すべての船が墜落してしまうような話です。現在の車も、それに近い状況にあるのではないかと感じています。

車の楽しさが効率性の重視によって企業の都合に左右され、国民も恩恵を受けつつも、すべてがコントロールされている感覚があり、個人的には気持ちが悪いと感じています。車の楽しさを守りつつ、カーボンネガティブも達成できるはずなので、うまくバランスを取って進めてほしいというのが、私の感想です。

(山田さん)

なるほど。今の小山さんの最後の指摘は、非常に重要なポイントです。実はもう1つ、私が取り組んでいる国際標準の話があります。現在、国際標準の中でも自動車の制御やソフトウェアの部分については、EUの欧州経済委員会が中心となり「WP29」という企画が進められています。これがまさに、小山さんが心配しているところです。ECU(エンジンコントロールユニット)を含む制御やソフトウェアの部分で、車が合格するための基準が細かく決められています。

それはサイバーセキュリティがしっかりしているか、またソフトウェアのアップデートがあるたびに型式認定を取得する必要がある、という内容も含まれています。しかし、この国際標準に関しては、基準が厳しすぎるという問題も指摘されています。

膨大なコストと手間をかけて型式認定を行うことで、かえって産業の体力を奪っているのではないか、という疑念もあります。実はその発祥であるヨーロッパ自体が、必ずしもすべてを遵守していないのではないか、という疑問もあるのです。

日本は国際基準というと徹底的に守ろうとするため、結局それが産業に負担をかけてしまう可能性があります。この問題については、民間企業が国土交通省などに文句を言うことは難しいため、私たち政治家が現実を捉え、EUとの競争においても日本が不利にならないように対策を講じることが重要です。

また、現在「SBoM(ソフトウェア部品表)」という問題もクアッド(日米豪印戦略対話)の中で議論されています。日本では細かいガイドラインを作り、厳密に守ろうとする動きがありますが、それが本当に効果的なのか、私も部品表の専門家として見極めていきたいと思っています。

技術を理解する国会議員が増えないと、産業界を国際的に守るための戦いができなくなります。この点も、非常に重要な課題だと思います。

(小山さん)

今回の視察でも、ドイツでSBoMやEUの「サイバーレジリエンス法」に関する話を聞いてきましたが、まだEU内でのスタンスが固まっておらず、明確な答えが得られませんでした。今回はその点についてあまり詳しくご紹介できませんでしたが、サイバーレジリエンス法やSBoMに関する議論も行ってきたことはお伝えしておきます。

今日のまとめと次回予告

(山田さん)

ヨーロッパから見たGAFAMの問題点や対抗手段について触れておきます。私がアメリカとヨーロッパを比較して感じたのは、アメリカのシリコンバレーはコアテクノロジーやプラットフォームだけに強みがあるという点です。しかし、GAFAMがそれぞれのアプリケーションや産業機械に応用しているかというと、ほとんど見られません。むしろ、ヨーロッパはコアテクノロジーを持ちながら、それを使ってAIをデザインに活用したり、車の中や工程に展開している企業が多いのです。

ヨーロッパ対アメリカの戦いはどこで勝負をかけるかが重要です。GAFAMはプラットフォームを構築し、何もしなくても利益の3割を抜いていくビジネスモデルを持っていますが、ヨーロッパは付加価値をつけて、そこから利益を取ろうとする戦略を取っています。フラウンホーファーをはじめとする国家機関がデジタル時代にどこで生き残るかをしっかりと考えており、この点で日本との差を感じました。

私たちが単に「GAFAMがすごい」「ChatGPTがすごい」と使ってみるだけでは不十分です。これらのコアテクノロジーをどのように活用するかが重要です。

もう1つ、日本人はシリコンバレーを過剰に評価しがちですが、シリコンバレーだけに頼ることには限界があります。シリコンバレーのような成功モデルを日本が再現するのは難しいでしょう。むしろ、ヨーロッパとの比較を通じて、日本が生き残る術や戦略を考えるヒントが得られるのではないかと感じました。

これをもとに、今後、東南アジアやグローバルサウスに対してどのように勝負をかけていくのかが問われているのだと思います。

そういった意味で、ステレオタイプ的に「IT=シリコンバレー」や「ものづくり=ドイツ」といった印象があるかもしれませんが、フランスや東欧諸国が何を考えているのかも見ていくと、全く違う世界が見えてくると思います。このあたりをしっかり視察して得た成果を皆さんにもお届けし、政治家として、与党として、産業政策にしっかり位置づけて、日本を国益のために強い国にしていかなければならないと思っています。

また、よく言われる日本の労働法制が強すぎるのかという問題や、AIの使い方、EVに対する無根拠な賛美など、エネルギーミックスの問題も考えずに進めることがあってはなりません。こうやって様々な事例を比較していくと、違った産業政策が見えてくるのではないかと思っています。そのあたりも次回お伝えしていこうと思います。

では、今日はこれくらいにしたいと思います。総裁選まであと2日間です。良くも悪くも、日本の自民党総裁が日本の内閣総理大臣になる確率は極めて高いです。皆さんとしては、誰を自民党総裁にするのが一番良いのか、私は議員票を1票持っていますので、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

誰が良くて、誰が良くないのか、その理由もしっかり書いていただければ、感情的ではなく、理屈としてどうなのかをチャットに書いていただければと思います。その意見を今回、参考にさせていただきたいと思っていますので、どうか率直なご意見をいただければ幸いです。

では、今回はこれで終了したいと思います。次回は総裁選、その次にヨーロッパ編後半をやりたいと思います。楽しみにしてださい。それでは今日はこれくらいにしたいと思います。どうもありがとうございました。