【第494回】〈必見〉こども家庭庁とこども基本法 の重要ポイントを徹底解説!保存版(2022/05/11)【#山田太郎のさんちゃんねる】文字起こし風要約

出演者:

今回のさんちゃんねるについて

めぐめぐ:

皆さんこんばんは、山田太郎のさんちゃんねるの時間です。この番組は、表現の自由をめぐる問題をはじめとして、さまざまな政治的な話題について、一緒に考えていこうという目的でお送りしております。

本日は保存版『 こども家庭庁』と『こども基本法』の特別番組です。こどもたちの未来、日本の未来を決めるこども政策についてわかりやすく解説します。

山田さん:

ということで今日はこども家庭庁、そしてこども基本法の特集番組です。理由はいくつかあるんですけれども、今ちょうど衆議院でこのこども家庭庁法案、こども基本法案が審議に入っています。

大特集ということで、いろいろなメディアやマスコミが今こども家庭庁、またはこども基本法のことを記事にしていますが、たぶんうちのこの番組より詳しい記事はないと思います。

なぜこども家庭庁が必要なのか、なぜこども基本法が必要なのか、極めて重要ですので、丁寧にやっていきたいと思っています。めぐめぐさんは、こども家庭庁とかこども基本法をどう見ていますか?

めぐめぐ:

私の周りで困っている女性の方、例えば妊娠したいのに妊娠できなくて、でも治療費が高いから難しいとか、あとこどもを保育園に預けるときに、仕組みがわからないとかいろいろと聞いています。

私自身は子どもがいないので、どういうところを困っているのかを聞いているだけなんですけれども、だからそういうところの説明を聞けたらいいなって思っています。

日本のこどもを取り巻く課題

山田さん:

まず、去年の児童生徒の自殺者数が499人、これは統計を取り始めて以来最悪の数字。児童虐待で死亡した児童が61名ということで、前年より増加しています。

実は小児科医の方では、200人 から 300人ぐらいいるんじゃないかと、実際にはもっと多いんじゃないかというふうに言っているお医者さんもいます。

児童相談所への虐待相談は19.4 万件、いじめ重大事案723件、不登校は過去最高の18.1 万人。子供の精神的幸福度、これがOECD先進国38カ国中37位と下から2番目。

ただ心身の健康という意味では1位なのかな。それから妊産婦の死因1位が自殺、ひとり親の家庭の貧困率50%ということで、妊産婦さんの死因が出血死とか、お産による死亡事例じゃなくて自殺なんですよ。しかも、この多くが無理心中、こどもを一緒に連れて亡くなっている。

あまり知られていないんですが、児童虐待で亡くなった子どものうちの、実は3分の1がこの無理心中をしたということで、結構この産前・産後というのは非常に大変なところでありまして、まずこの辺小寺さんどう思います?

小寺さん:

これだけの数字を見せられて、全部知ってたっていう人はほとんどいらっしゃらないと思うんですよね。何となく大丈夫だろうとやんわりと思っていたことが、現実の数字を突きつけられて、それだけ子どもってないがしろにされていたんだ、大事にされていなかったんだという危機感を強く抱かされた瞬間でしたね。

山田さん:

やはりこれを見たら、まず放っておけないでしょう。では何で今の省庁だけでこういった問題を解決できないのか、今日ののテーマでもあります。

山田さん:

子どもに関する支出は非常に日本は先進国の中でも少なくて、GDPに占める家庭関係指数は1.5%と言われていて、これを3%ぐらいに増やそうじゃないかという議論をしています。

山田さん:

それから実は去年の9月に私は旭川のいじめの事件の調査をしに現地入りしまして、旭川の市教育委員会の教育長等と直接面談して、亡くなった現場にも行きましたが、ずっとこの第三者委員会というのがいじめを認めなかったんですね。

最近になって市長も変わって、世論なんかも動いて、やっといじめがあったということを認めたんですが、教育長がはっきり言っていたのは、専門家がいない、初動の調査も事実上行われないということなんですね。

この専門家がいないという問題、やはりこども家庭庁が要るなと思ったのは、自治体で対応しているんですよ、いじめのことについてもそうです。

地方自治体だけに任せても対処対応ができないというのが現実なんです。だから国で何とか対処・解決・再犯防止、こういったことを考えていかなきゃいけない。

もう1つ今回明るみに出たことは、結局教育委員会というのは非常に閉じている。教育の現場が政治から自由であるということはわかるんだけれども、こういう問題が起こったときに行政が一体となって動けないと、対処対応ができない。

山田さん:

結愛(ゆあちゃん)、心愛(みあちゃん)の事件についても説明しておきます。簡単に言うと問題だったのは、香川の児童相談所は問題があることはわかっていたんですが、品川に越してきたときに引き継がれていない。

心愛ちゃんも沖縄の糸満市でいろいろあったんですが、野田市に移り、柏の児童相談所に移り、教育委員会に移り、学校に移り、市教育委員会、それから警察と、次から次へと移ってしまい、 情報がうまく渡せていない。

多くのいじめ問題に関しても現場で何とかしているのは事実なんですが、組織の間をまたぐと情報が分散されてしまうということなんですよね。この辺は小寺さんどうですか?

小寺さん:

こういう話って後を絶たなくて、何で解決できないのかとみんな思っているんですけど、やっぱり毎回繰り返されてしまうので、一元的に解決できるような省庁が必要なんだと強く考えさせられる事件だと思います。

山田さん:

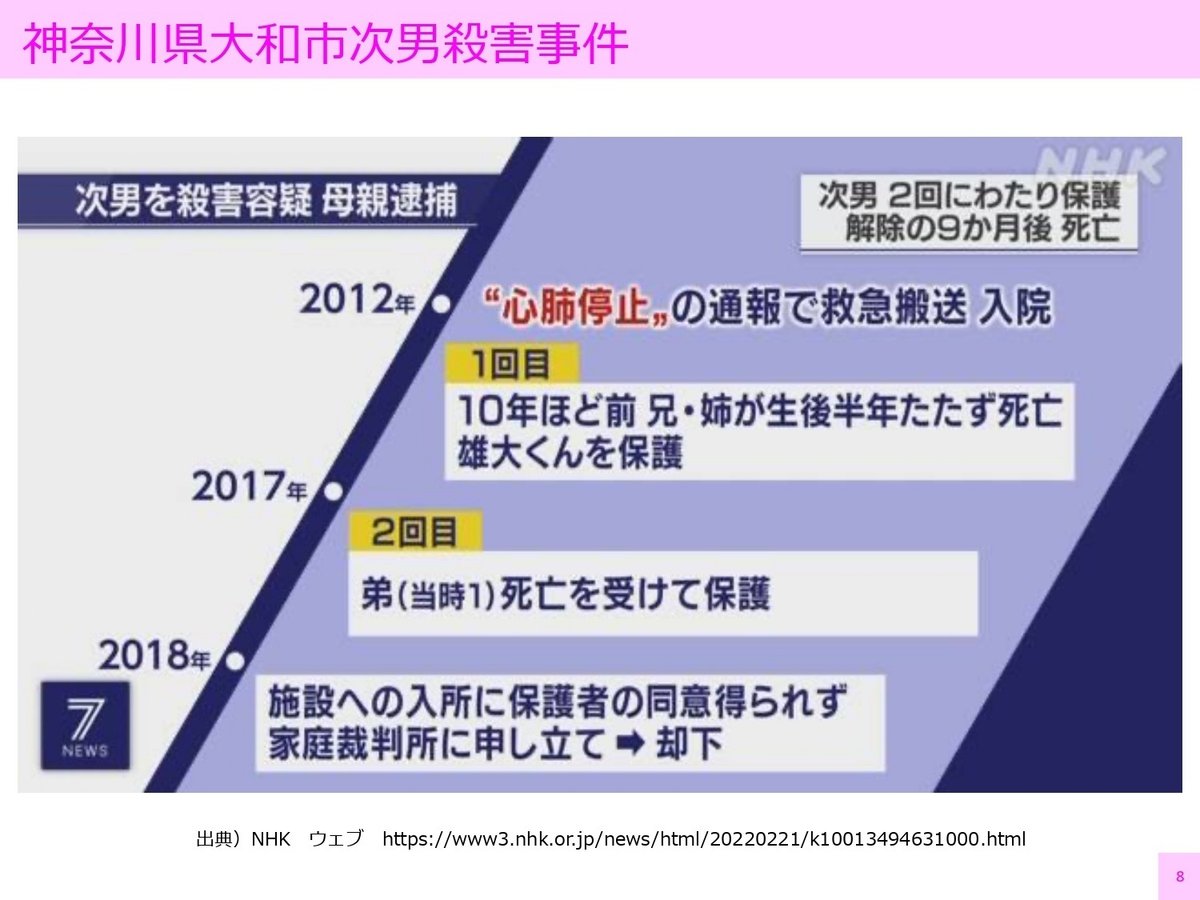

次は神奈川県大和市の次男殺害事件は2019年8月なんですが、なんとこれ次男が亡くなる前に3人亡くなっている。事件が立て続けに起こっているんですけれども、施設への入所は保護者の同意を得られなくて、家裁に申し立てたのが却下されちゃった。

山田さん:

わいせつ事件もすごく多くて、公立学校のわいせつ事件が毎年200~300件近く報告されていて、これも後を絶たない。

山田さん:

それから次は産後うつの問題、ちょっとこれは数字が古いんですけれども、一番虐待で亡くなる子どもの年齢は0歳。育てられないと思ってトイレに捨てちゃったり、それを苦に無理心中とか、そういう話がは後を絶たない、無理心中というとかわいそうだみたいに言われるけど殺人ですからね。

小寺さん:

無理心中がこれだけ多いというのは、私もこの仕事に就くまで知らなかったので衝撃的でした。

山田さん:

産後うつの問題は、非常に核家族化もしていますから、お母さんの子育てに対するプレッシャーがすごく大きい、そんな中で離婚しちゃう、最も離婚してしまうのはこのタイミングだったりする。

山田さん:

シングルペアレントと子どもの貧困ということなんですけど、貧困とはどういう定義かと言うとと、平均年収の半分以下、日本の世帯平均年収は460 万なので、230 万以下だということ。

いろいろ引かれて手取りで12~5万万で、そこから家賃等もあるから、かなり可処分所得は大変な状態にあるということ。それから母子世帯の非正規雇用の割合は5 割超ということですが、このあたりをじゃあ小寺さん。

小寺さん:

最近内閣府で調査された結果で、一人親世帯の方で「食事を買えなかった経験がある」と答えた方が4 割近くいらっしゃった、明日食べるものを何とかしなくてはいけないという生活の中で、子どもも育てている方が日本にこれだけいるという実態は、もう政治で何とかすべきことだと思います。

山田さん:

養育費の未払い問題というのもありまして、これも何とかしなきゃいけない。

山田さん:

そして不適切指導、いわゆる指導死ということもありまして、先生がいじめに加担しちゃったとか、先生の指導が行き過ぎてしまって、子どもが亡くなるケースというのも、実は後を絶たないということですね。

山田さん:

それからベビーライフ事件というのもありました。国内で養子縁組が見つからない場合、海外に養子縁組を求めるということなんですが、全員が海外に行って不幸になったわけじゃないとは思いますが、この会社が潰れちゃったということで、その記録がないために全くわからなくなっちゃった。

山田さん:

日本からの国際養子縁組も大変問題でして、本来であればハーグ条約(国際的な子どもの奪取の民事上の側面に関する条約)がありますので、私はこれは入るべきだと思いますが、これまで子どもの専門・責任部署としている省庁がないということで、日本はこの条約に入ることができなかったんですが、今回こども家庭庁を作りますので入れると思います。

山田さん:

日本からの国際養子縁組もアメリカ、カナダ、中国系アメリカ人が多いという話がありますけれども、そんなふうにいろいろな課題がたくさんあるという中で『こども家庭庁』とは何か、まさに本題に入っていきたいと思います。

こども家庭庁とは

山田さん:

これは結構ニュースでもみんな雑に伝えているので、まず簡単かつわかりやすく説明したいんですが、内閣総理大臣を頂点にこども政策担当大臣を置いて、このこども家庭庁を作ろうというのが、今回の設置法です。

さっき見て頂いた、いろいろな縦割りの問題があったりするので、弱い構造ではその縦割りを乗り越えられないということで、最高責任者は内閣総理大臣という形でこども家庭庁を作る。

いろいろ議論があるんですが、学校内の問題に関しては、文科省とこども家庭庁が共管で一緒にやるということにしました。

小寺さん:

文科省とか厚労省とか他の省庁とは一段上の立場で、内閣府の外局として設置されるということも非常に大きなポイントでして、他の省庁に対して勧告や指令ができる。

あとは今まで責任部署がなくて押し付け合いだった、うちは違いますということでたらい回しにされていた問題ですとか、今まで責任部署がなくて抜け落ちていた施策も全て、このこども家庭庁に集約されていくというところも一つ大きな成果だと思います。

山田さん:

そしてその機能なんですけれども、総合企画立案・調整部門ということで、あらゆる子どもたちの政策について計画を立てたり、予算を運用したりと、情報をとって政策を立てたりするところです。

成育部門というのは妊娠期前後、妊娠から出産前後を通じて就学前までの子どもを守りきちんとサポートをしていこうと、子どもの育成においては極めて重要な部分で、支援部門というのは、就学後、文科省と共管でやっていく部分、この3つの部門を作っているというのが、今回のこども家庭庁の設計。

山田さん:

年齢ごとに、文科省と厚労省との切り分け含めてどういう形になっているのかというのがこの図になり、青色が文科省で緑色がこども家庭庁の担当分野になります。

義務教育・高校教育・大学等は文科省の教育の分野ですが、いじめや不登校等その辺については共管でやっていく。

それから一番下の紫色の周産期医療とこどもに対する医療そのものは厚労省の方に残っていますが、もちろんこれは子どもに関係してきますので、厚労省との共管で一部やっていくことになります。

小寺さん:

『こどもの居場所づくり指針』というのはもう全くの新規で、今回こども家庭庁が担当することになった施策なんですけど、こども食堂も含めてこどもたちの居場所というのがこれまで全くフォーカスが当たっていなかった領域なんですけど、ここは山田さんも強く…。

山田さん:

そうなんです。これは孤立孤独というのを、例の不安に寄り添う勉強会の時から議論をしていく中で、やはり居場所というのは重要だろうと、逃げる居場所もあれば、あるいは放課後の居場所みたいなものも必要だということで、孤立孤独になってしまっている子たちを、どういうサポートするか。

こども食堂だったり、地域の交流センターみたいなものだったり、いろいろなことがこれから議論されていくということ。

小寺さん:

もう1つ新規に入った『こどもの安全』なんですけども、山田さんもずっと言ってますが、こどもの命を守る・安全を守るこども家庭庁の使命というのをずっと最初から言っていて、例えば事故の防止では国交省とか場所によって全然対応が違うということで、たらい回しにされていた案件とか。

あとはDBSの問題とか、CDSの問題とか、こどもの安全っていろいろな部署が関わるからこそ抜け落ちていたんですけど、こどもの命と安全をちゃんと守るんだというメッセージが、この組織からもしっかりと国民の皆様にも伝わると思います。

山田さん:

(上の図で)赤い四角が書いてある理由がわかった、僕らが一生懸命言ったやつだ。自見さんと僕は結構分担されていて、自見さんは妊娠期からの周産期プラス周産期前後とか、母子保健とか成育基本とかそのあたりなので得意分野が。

僕はどちらかというと、いじめとか居場所とか、安全とか命とか虐待問題ということです。

こども庁が必要な理由

だから何度も言うんですけれども、こども家庭庁は別に省庁再編とかダブっている機能を一緒にしましょうということだけじゃなくて、大事なのはこういう課題を解決するために作ったんですね。

山田さん:

まず命を守るという意味では、今回のこども家庭庁で解決するためにデザインしているというのは、理解していただけたんじゃないかなと思います。

それ以外に環境としては、子どもの貧困ですとか、一人親の問題ですとか、待機児童の問題がまだまだ全て解決しているわけではありません。

学童保育の問題なんかも学校終わった後すぐ帰ってきちゃう、放課後どうするんだという話、不妊治療とかいわゆる環境に関わる問題も解決していこう。

それで専任大臣と強い調整権限を持つ、最後は総理が責任者となっているということと、予算の一元化、それからEIPPということで、科学的に何が課題なのかということを数字でやっていこうということす。

山田さん:

大事なことはこれを解決するのに、縦割り横割り年代割りという問題がある。文科省と厚労省や、内閣府とか法務省警察ってのは縦割りだといいます。

横割りは何かというと、子どもたちがいるのは永田町じゃない、だから国がいくら頑張っても子どもたちから遠い、その間に47都道府県がある、各都道府県が担当している児童相談所とか、各市区町村がやっているとか、制度が縦にもバラバラで横にも割れちゃってる。

いじめに関しても旭川の件でも専門家がいないんだったら、他の市区町村から専門家は連れてきましょう、こども家庭庁が市区町村の差を超えて解決していく仕組みなんですね。

もう1つは年代割り、3つの問題があります。周産期前後・就学前後・就職前後、これがやはり問題を起こしているので、そこも埋めていきましょうと、この辺は小山さんどうですか。

小山さん:

やはり問題は自治体でどうするかというところにある気もしてはおりますけれども、家庭というのが今回「こども家庭庁」なのか「こども庁」なのかで揉めましたけれど、児童の虐待の原因の一部はやはり家庭にある。

その家庭に対してこれまで、法は家庭に入らず、警察も動かない、児相もなかなか動いてくれないというところで、その中で自治体職員も含めてやはり寄り添う方向に変わっていかないとダメだと思っていまして、それを統括的に見るこども庁は、非常に画期的で重要な役割を果たせると期待しております。

山田さん:

上の図のピンク色のところ、各都道府県市区町村と政府をつなぐところだったり、就学前後だったりをつないで、こういう問題を解決するために、学校の現場も家庭の現場も市区町村にあるわけだから、全部を国が対応できるわけじゃないんだよね。

ということで、このプラットフォームをつくりましょうというのが、こども庁、こもど家庭庁なんです。

山田さん:

次に愛育・育成・成育課程というのがありまして、まず生まれたばかりでは愛着形成というのは非常に重要ですので、しかも産前産後のケアということをやっていこうというのは一つのポイントだよね。

それから人格形成が行われる就学前の状況、就学後も育成していく、すくすくのびのびたくましくという形で、ずっと大人になるまで、しっかりこども家庭庁が、地域の格差だとか環境に関係なく、ユニバーサルサービスでサポートしていこうという考え方です。

山田さん:

もうとにかくバラバラな省庁がこういう対応をしてきたということなんです。いじめや障害や不登校に関して、いろいろな省庁がバラバラに対応していた。

山田さん:

それからこの要保護児童対策地域協議会の必要がある。例えば市区町村の保健課とか警察とか教育委員会とかいろいろなところがグループになって、子どもたちの課題を解決しようとしているところはあるんですが、問題なのは次です。

山田さん:

組織率というのが問題でありまして、ちょっと字が小さくて申し訳ないですけれども、全部が参画しているとは限らないんです。

1741個ある全自治体の中で、警察はほぼ入っているとか、保健所なんかも入っている割合は高いんですけれども、実は保育園は入っていても、幼稚園は入っていないとか、もっと大きいのはNPO・NGOです。

民間がなかなか入れない、例えば子ども食堂に問題や課題を抱えた子たちが来ている場合に行政につなげられないとか、広域のNPOとかが何とかその地域の行政につないでサポートを借りたいと思ったときにつなげられないんですよ。

こども基本法の中では、この部分に関してNPO・NGOが入りやすいようにしようということを基本としています。この辺の実態は小寺さん。

小寺さん:

現場の方にお話を聞くと、実際に数字としてカウントされていても、やはり肌感覚ですと、参加のモチベーションが低かったり、学校とか幼稚園とか教育機関の参加率は高いですけど、なかなか積極的ではないというような声も聞いているので、この数字があったとしても、実際はさらに低いというのが現実なんだと思います。

山田さん:

これは政策がこれまで少子化対策だとか、子ども若者育成支援だとか、貧困対策とか、バラバラにやってきた。これに担当の省庁が入って、または担当の部局が入って専門官がいて、それぞれに大綱や白書をつくって、ああでもないこうでもないと、それぞれがやっていたのを一つにしていこうというのが、今回のこども基本法になるわけなんです。

山田さん:

そういった意味ですごく大変だったのは、実はこの大枠の中で、これは諸外国も含めて議論になっているのは、福祉と教育の連携、福祉と教育は同じ子どもたちを見ているのに、相性が悪かったりするんですよね。

どうしてかというと、福祉というのはどちらかと課題とか問題を持っているものを解決しよう、教育というのはどちらかというと、底上げまたはより良くしようという形になっているので、向かっている方向が少し違う。

例えば虐待とか自殺問題というのは、福祉的側面として厚労省が担当することができたんだけれども、いじめというのは学校内でおこることが一番多い、そうするとこれは教育現場でのことになっちゃうんです。

でも福祉的側面も強い、だからいじめをどう扱うかということがものすごく、実は今回もめたんです。

当初、去年の12月2日の原案の中では、こども庁の中にいじめに対する記載はありませんでしたが、むちゃくちゃこれは僕は怒り狂いまして、もしこのいじめ対策をやらないんだったら、こども庁いらねぇよと、反対しますという意味の話も言って、12月7日案が出てきたんです。(上の画像)

ごちゃごちゃ書いてあるんですけど、結局やるとは書いていない簡単に言うと、そこでこれじゃもう無理とはっきり言って次です。

山田さん:

やっとここでいじめに対しては、こども家庭庁と学校で対処すると、今までいじめに関しては、文科省も法律上は直接自治体の学校に対して指示をできることになっているが、現実的には都道府県の教育委員会、それから市区町村の教育委員会、その下にある学校を飛ばせなかったんですよ。

文科省が例えば旭川の事件だったら、北海道教育委員会に指導して、北海道教が旭川の教育委員会に指導した。子供が一人亡くなっているのに、いじめがあったかないんだかわからないみたいな話をしているわけです。

そういうものを全部、事態の把握等を直接こども家庭庁ができるところまでしっかり取り組みました。これはずっと小寺さん一緒にいてどうでしょう。

小寺さん:

あれをビデオに撮って流したいぐらい、今となってはすごい時間だったなと振り返って思います。その時はもう喧嘩のような泣き声で、もうお互いどなり合うみたいな場面が何十時間続きましたよね。

山田さん:

そうでなかったらいじめ問題は入らなかったし、僕はいじめの問題をこども家庭庁がやらないとなっていたら世論からは全く支持されなかったと思うよ。だって旭川の事件とか見てこども家庭庁が必要だということになってるのに、いやそれについては我々はいじれないってありえないよね。

こども基本法成立までの28年間の軌跡

山田さん:

今まではこども家庭庁の話でした、もう1つ、このこども基本法が決まれば、28年ぶりということになるんです。

山田さん:

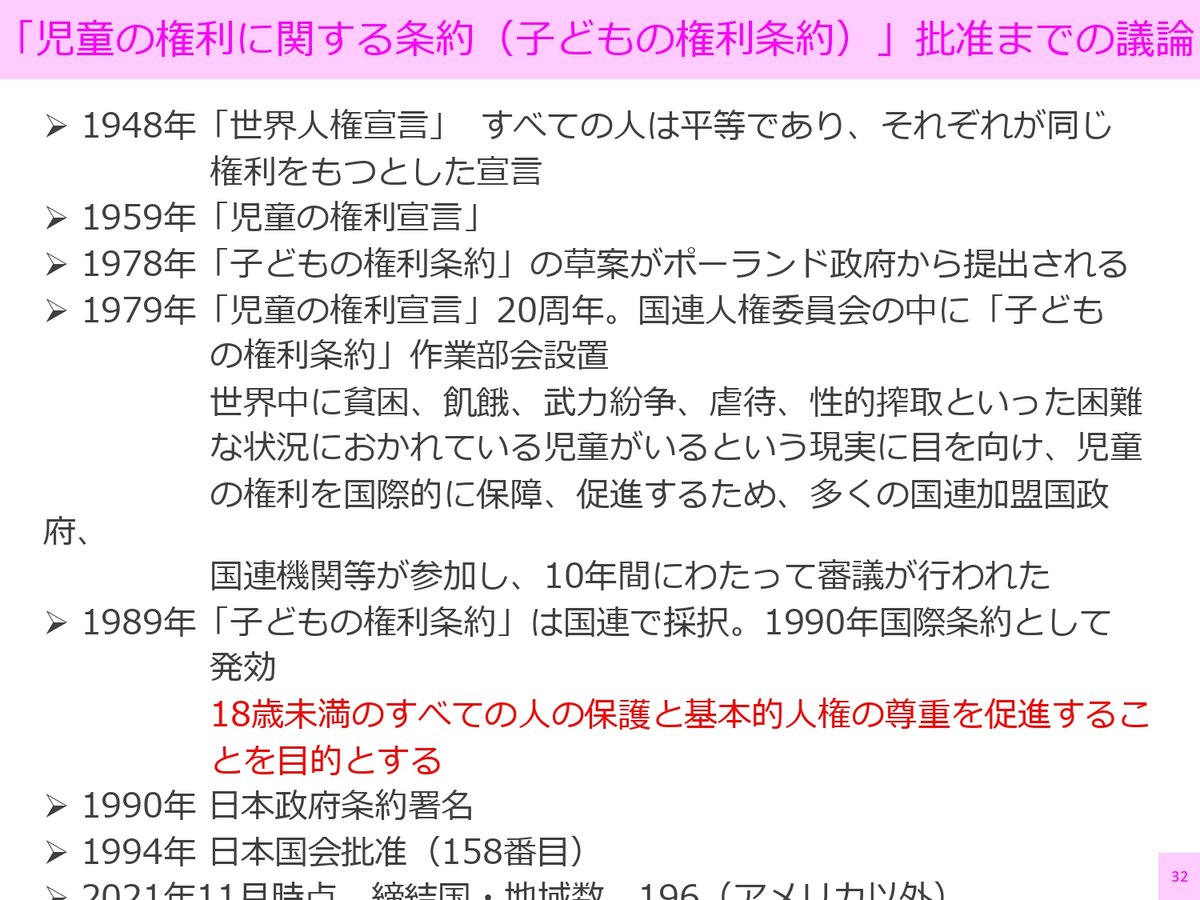

簡単に言うと、子どもの権利条約というのが国際的に議論されて、1989年に国連で子どもの権利条約が採択されて、日本も1990年には政府として条約に署名をしています。

ただ国会での批准が4年遅れて、1994年に一応日本も国会で批准しました。ただし批准はしたんだけれども、この子どもの権利条約に対する受け法、国内の法律を整備しなきゃいけない、それがずっと遅れていてこの28年間ほったらかされてきた。

何回かつくろうという議論はあったんだけれども、政府なり、特に与党が要らないと、今回もこども基本法はもめました。今だから言えますが、もしかしたらこども基本法を閣議決定まで持ち込めない、国会まで与党の中で持ち込めないんじゃないかと諦めかけた時もありました。

山田さん:

国連でこのこども基本法に対して議論したのは、児童の権利委員会なんだけれども、とにかく日本はきちっと子どもの権利が守られているとは思えないのでしっかりしなさいと。

山田さん:

一般原則についてちゃんとやれ、これに関する基本法をつくりなさいとずっと言われてきましたが、そんなことしたら子どもがわがままになるって(言われて作られなかったが)、今回のこども基本法はこれらの4つの一般原則がしっかり盛り込まれました。

山田さん:

この国連の子どもの権利条約によって世界的には非常に子供の死亡率が減ってきているという効果はあったと思います。

山田さん:

労働に従事する子どもの数というのも減ってきて、とはいえまだまだ労働に従事する子どもの数というのは、ちょっと下げ止まっている。

小寺さん:

日本にいるとなかなかピンと来ない方もいらっしゃるんですけれども、世界に目を向けると、まだまだこういった課題を抱えている発展途上国もありますので、日本が何ができるかということも一つ考えていく必要があるのかなと思います。

山田さん:

そして国内での動きなんですけれども、1994年に日本の国会で批准されて以降、その前後でもいろいろな団体がこれについて入るべきだということでやってきたんですが、なかなか通らない、政府と与党の方が反対するわけです。

山田さん:

その理由なんですけれども、今回の基本法の議論も含め非常に停滞した理由は2つあって、これは途上国のためのものなので、日本は立派な国だから必要ないという感覚。

それから当時、校内暴力とか荒れていた時代で、学校現場から不安と反発があった。こんなことしたらもっとわがままな、子どもには権利があるんだみたいな感じになっちゃうのは勘弁してくれ、こういう議論があったと思います。

山田さん:

一方でアメリカはいまだに批准していません、アメリカが批准しなかった理由が3つあります。

小寺さん:

現在署名はしているんですけども、将来入るということを約束しているだけで批准はしていない。

山田さん:

社会権がないとはどういうことかというと、教育を受ける権利が全員あるわけじゃない。ある種アメリカは、自由の価値観の背景でこういうこともあるというのをみんな知っておいてもらいたいなと、日本でも今回議論する中で、やはり2番の問題はすごく言われたんだよね。家族統合を破壊するのか、親の権威なくなるのかと。

山田さん:

子ども法についての政府の見解、これもちょっと簡単に。

小寺さん:

これは答弁で、本件条約によって課される義務の履行を確保するための現行国内法の改正、また新しい立法措置は必要ないと明確に答弁していることで、これがネックになって条約に入るという議論が全く進まないとなってしまった。

小山さん:

日本というのはもともと子どもに関してかなり身体的には虐待に近いものを認められてきたんです法律で。有名な注釈民法によると懲戒とは…

親権者による子の監護教育から見て、子の非行・過誤を強制善導するために、その身体又は精神に苦痛を加える制裁であり、法律上認められる。

懲戒のためには、しかる・なぐる・ひねる・しばる・押し入れに入れる・蔵に入れる・禁食せしめるなど、適宜の手段を用いて良いであろう。

小山さん:

これは民法の権威ある注釈民法というところに、そう書いてあるんです。

山田さん:

今回のこども基本法を契機に、たぶん懲戒権に関してはかなり議論される、法制審の方でも見直すべきだという議論が大勢を占めているらしく、もしかしたら早いと秋にその議論が固まるのではないか。

小山さん:

法が家庭に入れない理由の1つはこれで、児童虐待の口実に、いや懲戒権を行使しただけと言われたら、警察も児相も入れないんです。

山田さん:

だからこども基本法はすごく重要です。ということで、その中身について見てみます。

「こども基本法」とは何か

山田さん:

まず位置づけとして、もちろん憲法というのがある中で、子どもの権利条約に日本は批准しています。

それは子どもの権利、さっき言った一般原則の4つの柱を軸としたもの、これをちゃんと基本法として定めることによって、これに反するようないろいろな、さっきの懲戒権とか、子どもや学生支援の方針だったり、いじめに対する対策法って間違っていないだろうかといったことを、再整備するための基本法が必要だというのがまず位置づけです。

小寺さん:

よくよく見てみると、子どもや若者の社会参画ということが記載されてなかったり、妊娠期から子どもをきちんとケアするんだということも、どの法律にも書かれていない、法律がカバーしている要素が全くバラバラなので、やはりこれを全体的に全てを盛り込んだ基本法をつくるべきという議論が根幹にありました。

山田さん:

特に出産というのがこれまでフィーチャーされていなかった、出産というのは病気でもないし、勝手にやってねと。でもさっき言った、出産前後でうつになってしまったりとか、すごく問題を抱えているわけで、出産のプロセスをきちっとカバーするという画期的な、これもほとんどメディアは伝えませんけど。

山田さん:

ちょっとごちゃごちゃ書いてありますが、これがこども基本法の概要です。ポイントだけ、基本理念として、先ほど言った子どもの権利条約における4つのポイントに関してしっかり書かせてもらいました。

それからもう1つ、さっき言った妊娠から出産、そして育児から就労までしっかりカバーする、特に出産をところをしっかり今回書き込んで、そこに関しても国は責任を持たなければならない。

それからNGO・NPOの参画も促す、その他も例えば子どもたちが課題・問題を抱えたときの情報連携をしつつ、しかるべきところが対処できるような仕組みをつくるとか、ICTみたいなのを使っていきましょうと。

あとは事業主の責任というものも入れました。例えば子育てをしているときに仕事があるからと休ませないようにしたりとか、事業主も協力していかなければ結局家庭が壊れたりとか、子どもと親の信頼関係が崩れてしまって子どもが孤立しちゃうよね。

山田さん:

こどもコミッショナーとは何かというと、子どもの権利が守られているかどうかということを行政から独立した立場で監視する法です。

子どもの最善の利益を政策に反映するとか、改善の提案をするとか、子どもの社会参加をサポートするとか、権利に関する教育とか意識啓発をするとか、子どもの関係者からの苦情申し立てに対して必要な救済等をする。

コミッショナーはよく勘違いされるんだけれども、コミッショナーの制度設計は政府等の失敗があった場合に、それを政府とは独立した形でもって指摘して治させるというのが第一義だということ。

何となく子どもコミッショナーというと、子どもの個別事案を全部扱って問題を解決しようとするように見えるんですけれども、それはあくまでも自治体だったり、政府がやる仕事というたてつけなんです。

それでも失敗しちゃった場合とか、ちゃんと聞き入れなかった場合に、苦情の申し立てに対して必要な救済を提供するということ、そういう機能もあるにはあるんだけれども、第一義として設計されているわけではない。

山田さん:

いろいろな国がコミッショナーを置いていますので、どんなことをやってきたのかということですが、ウェールズでは子どもの貧困対策をやりました。

これがあったからこそ、就学支援給付金が拡充したり、アイルランドはいじめの対応、スコットランドは新型コロナの対応で子どもに対して特にサポートしていなかったものについて、するということになりました。

山田さん:

一番コミッショナー制度で進んでるのはスコットランドと言われていまして、結局イングランドもウェールズも北アイルランドも(任命は)政府なんです。

それから個別ケースの調査はできるかというと、イングランドはできません、ウェールズ・スコットランド・北アイルランドはできますということで、独立性かつ個別の事案まで扱えるスコットランドというのは、コミッショナー制度の中でも先進的だと言われているんですね。

諸外国はコミッショナー制度というのをつくっているんだけれども、日本は日本型でどうあるべきなのか、こども家庭庁そのものがコミッショナーみたいな機能を内包できるかどうかということもポイントとしてはある。

個別の事案に関してどこまで、いじめみたいなものに関しても、しっかり共管だろうと介入することが出来るというのは勝ち取ったということもあり、もちろん僕はコミッショナー制度をつくるべきで、相当戦ったんだけれども難しくて検討事項として入った。

もし必要であれば、5年以内にこれを改定するから、そのときにもう一度議論して見直すべきだということでおさまりました。

山田私案プロジェクト

山田さん:

ということで、ここまで1年ぐらいで来ましたが、まだ不満というか、やらなきゃいけないことは残っている。

こども家庭庁の議論というのは、問題解決をするのがゴール、問題を解決するためには、やはりプロジェクト型にしなきゃいけないということで、提言をしたい思います。

山田さん:

1つはこども政策予算を一元化しなきゃいけない、各省庁ごとにバラバラになってるし、あげくの果てに自治体に交付金みたいなことでお金を渡してしまったら、実は何に使われているかわからない、こういう状態になっちゃっている。

子ども関連予算を倍増したって今はどうなっているのか、それっていくらで、何に対してお金が充てられ、その充てられたお金でどうなったのかわからない、こういう状態になっているので、ここをしっかりやらなきゃいけないということです。

それから子どもへの支援ということで、まず子どもの安心安全を守るということではDBS、性犯罪を排除するための仕組みをつくる、それからCDR、チャイルドデスレビューといいますが、子どもの死因究明。

子どもがどこで亡くなったか、学校であれば文科省、河原であれば国交省、事件に警察も入ってくるということで、管轄がバラバラ。あげくの果てに自分の子どもが亡くなったとしても、行政との争いみたいになると、死因が2年間ぐらいはわからなかったケースもある。

それからこども家庭センターの充実、子どもたちは自治体にいるわけなんだから、市区町村のこども家庭センターの充実と、NGO・NPOもちゃんと入れるようにしましょう。

入れるということは情報交換し合う、個人情報保護法の整備をしないで何でもかんでも情報を開示したらまずいけれども、さりとて何も開示しないでは子どもを守れない。

こどもの見守りデータということで、虐待とかいじめとか自殺の端緒があるんじゃないかということをきちっと探る、学校が見落としたとか、親がわからなかったとしても、対応できるようにしましょうというのが、こどもの見守りデータ連携です。

それから居場所づくりということでは、放課後とか学童とか地域、それから子ども食堂やこども宅食、(上の画像内の)一階、二階建ては何かというと、一階は地域交流、二階は課題を持っていって、行政に対して問題を解決するためにつなぐような仕組みが必要。

広域NGO・NPOの参画というのは、地域で出入りしていたところだけつき合うんじゃなくて、もうSNSとかで自殺対策だったりとか、子供の孤立対策をやっているんだから、どこの地域の子供が来たとしても、その関連の自治体につなぐことができるという話。

山田さん:

学力格差、就学前に保育園幼稚園、いろいろ行ってたとか行ってなかったとか、親の教育方針だったりとかで差ができてしまって、そのままずっと引きずってしまうということがないように、例えば就学前の5歳児教育をするとか、あるいは就学後の放課後等を使ってサポートをするというような、学童を少し入れていこうじゃないかとかということです。

もう多様の時代なんだから、教育の現場も単純に国語算数理科社会を教えることだけではなくて、もうちょっと選択式で子どもたちが、将来のためにいろいろ学べるようなものもあっていいのではないか。

それから社会養護は、私が野党の時代からずっと言ってきたんですが、入口・中口・出口論というのがありまして、社会擁護議論って入り口ばかり、児相がどうだとか、虐待があったらすぐ何とかしなきゃいけない、だけど子どもを施設が預かったとしてもその後どうするのか、ちゃんと育てていかないと。

だからできれば家族統合ということで、何とか問題を解決して、元の親のところに戻れるというのが一番良い。そうでない場合も施設にとどめおくのではなく、新しく里親を探したり、特別養子縁組みたいな形で新しい親を探す。

海外と養子縁組する場合にはベビーライフ事件なんかも受けて、データベース化して出自がわかるようにする必要があるし、あとケア・リーバーは何かというと、施設を出た人たちがその後どういうふうに巣立っていくのかということに対するサポートです。

山田さん:

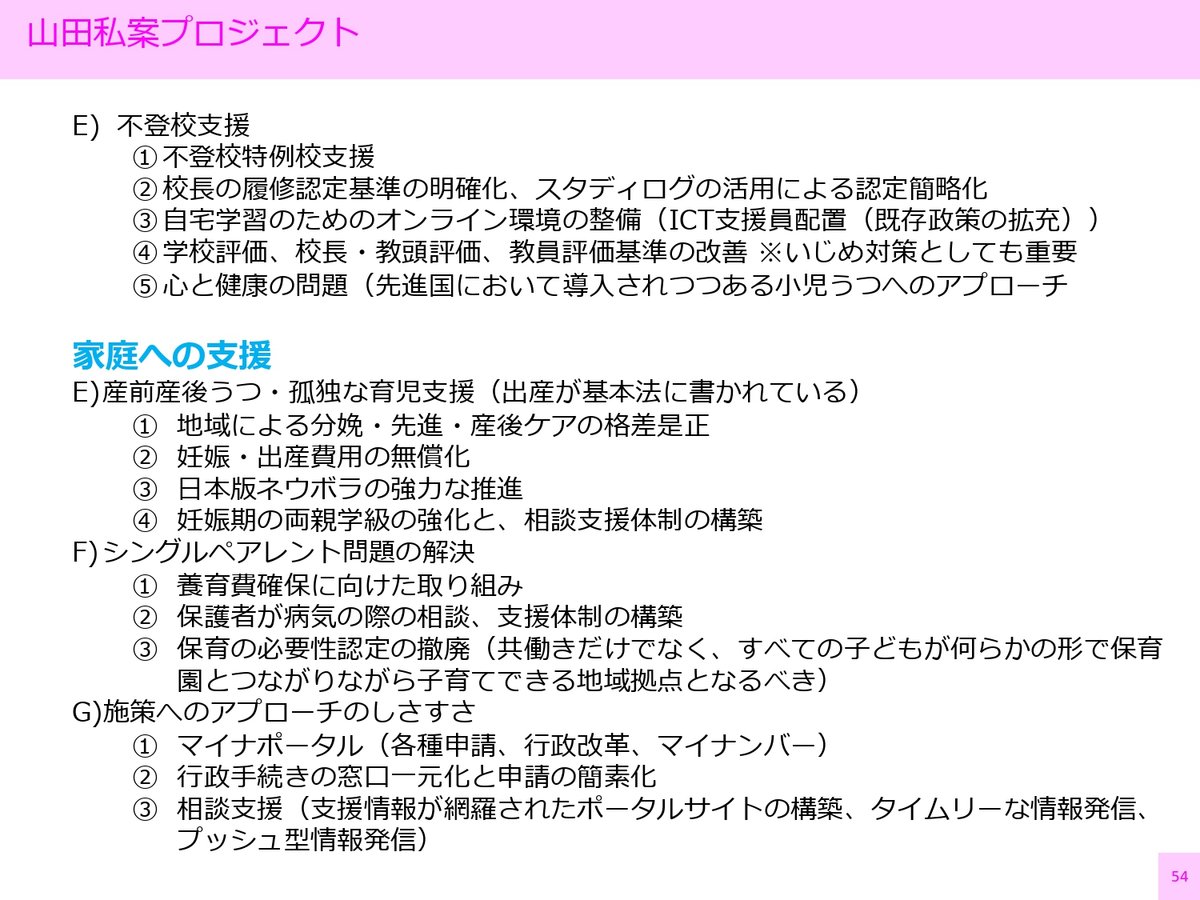

あとは19 万人いるという不登校の問題を何とかしなきゃ、施設の中のものだと単位をもらえないから、卒業したってことにならないので、中卒みたいな形になっちゃうと貧困負の連鎖みたいなことになっちゃう。

それから家庭の支援ということで、産前産後うつだとか育児だとか、特に出産が基本になっているので、そこに対する手当てをしっかりやると同時に、日本版ネウボラというのは、公的なところもその問題を抱える前にしっかり子育てをサポートする仕組みをつくる。

シングルペアレントは先ほども言ったように養育費の確保というのが行われていないので、そのあたりをどうしていくのかという話だったりとか、施策に対するアプローチが難しい、いわゆる窓口をあっち行ったりこっち行ったりがないようにしましょう、子育てをしていて忙しいのに役所なんか行ってる暇ねーよという話もあるので、そういったことについても支援していく。

これらをプロジェクトとして解決していかないと、そうでないと始まらないので、ビジョンをつくってどうするのか、こども家庭庁を作るのはいいんだけど、しっかりとプロジェクトとしてこういった問題を解決していきましょうということです。

山田さん:

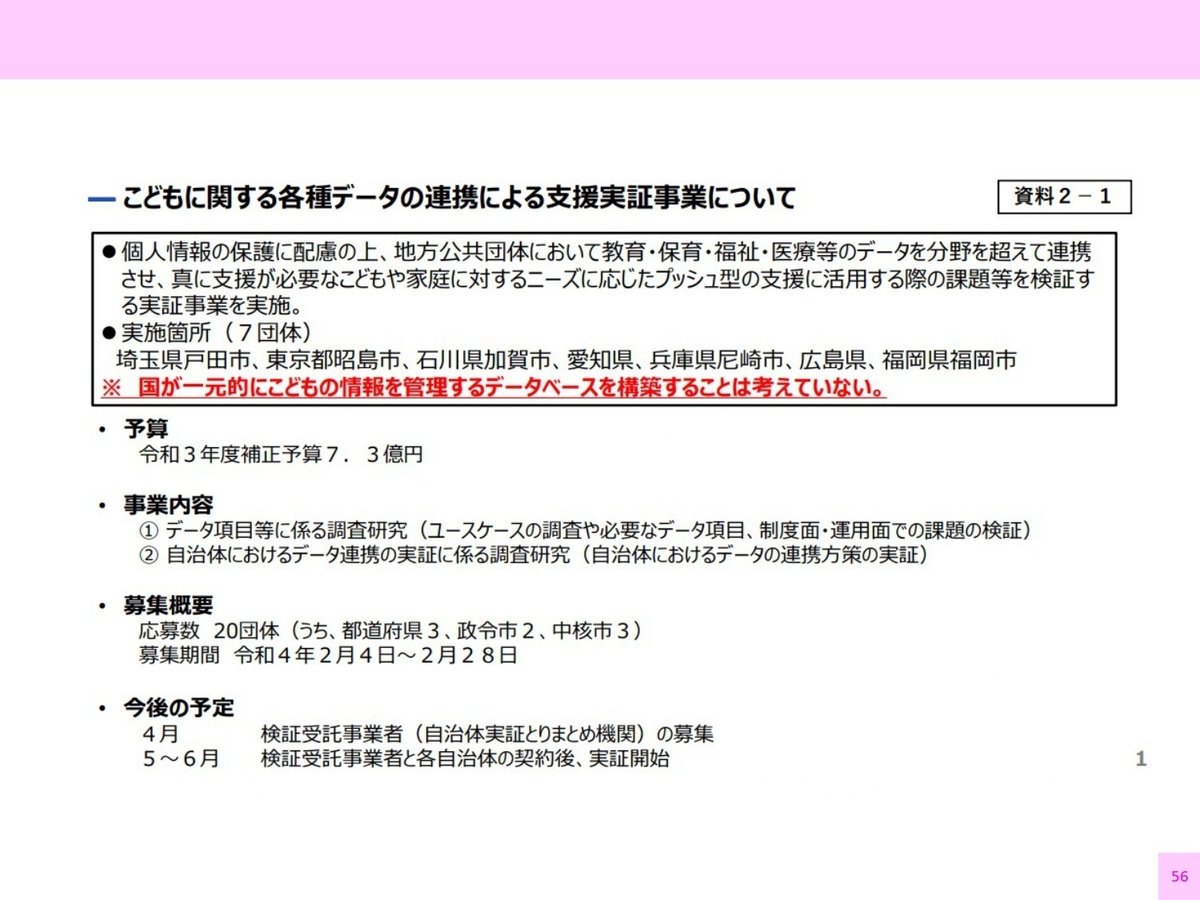

こどもの情報連携という話で、これはこども家庭庁を前提として、今我々のデジタル庁がサポートして、いじめとか虐待の端緒をどうやってつかめるのかということ。

これは個人情報保護法という問題があるから、これを乗り越えていかないと、自治体を超えた場合にどういうふうに情報を受け渡してサポートしていくのか、そこをしっかり実証事業としてやっていきましょうということ、私もこれはプロマネとして入っています。

山田さん:

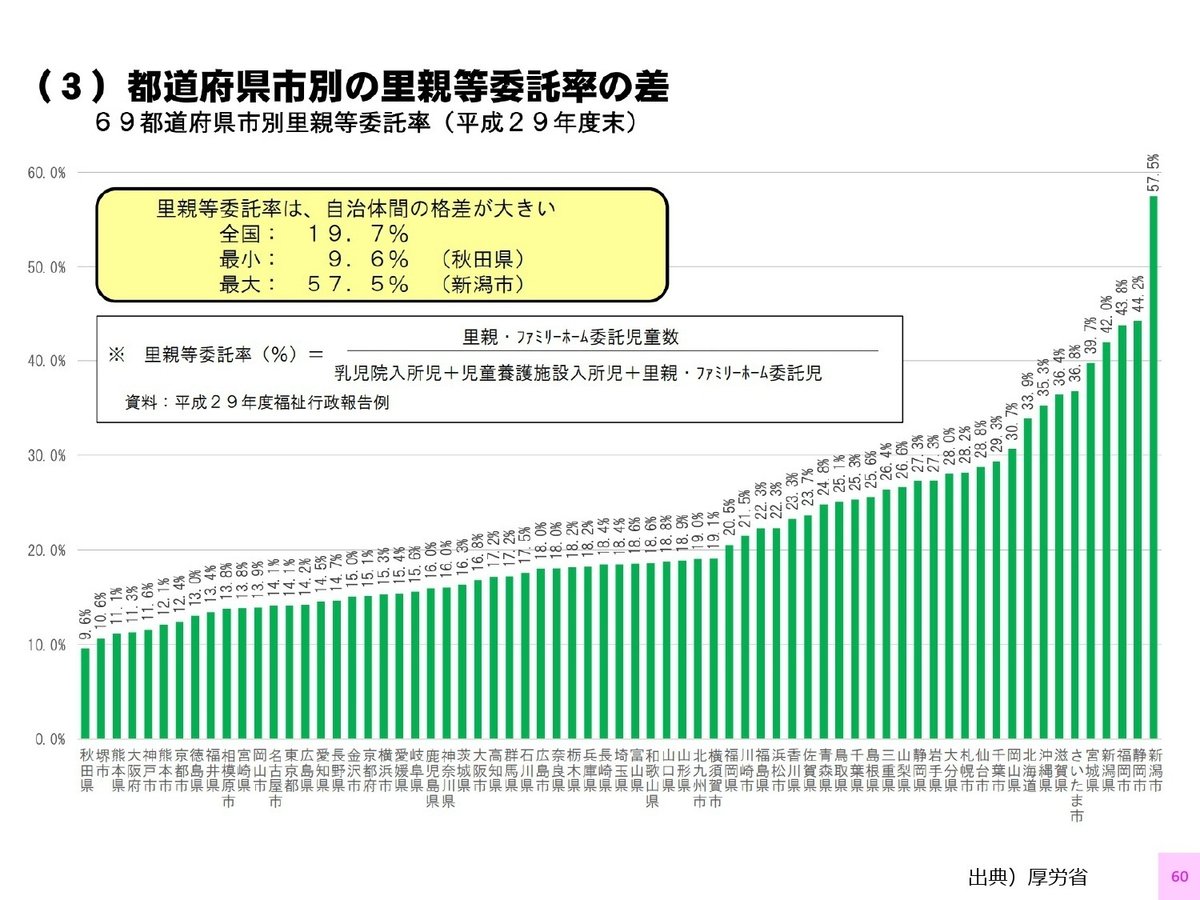

里親の委託率もひどいんですよ、新潟は57%と高くて静岡も先進県と言われているんだけれども、秋田とか大阪の堺市とかは低い、つまり生まれた場所によってこんなに対処対応が違う。やはりこの差があってはならないということで、ユニバーサルサービスとしてのあり方。

山田さん:

これもメディアの人にはぜひお願いしたいですけれども、児童福祉法も改正されているんです一緒に、これはすごく大事なんですよ。

子どもの福祉の一番強い法律が児童福祉法で、中でも今回7つほど改正されているんだけれども、1つはこども家庭センターを各自治体に置くということになりました。

何度も言いますが、いくらこども家庭庁を作ったって子どもたちは自治体にいる、その自治体の受け皿としてこども家庭センターというのを市区町村に置く。

ただこれは設置義務じゃなく努力義務なので、これを将来絶対義務にすべきだと思っていますが、ただ残念ながら市区町村といっても人口が1万人以下の市区町村が全体の3分の1という状態ですから、かなり広域に本来は置かなくてはいけない。

それから一時保護所とか児相の拡充と、親子再統合事業、これは僕は相当注視してきました。何か児相強化だけして親と子を切り離してしまえばいいんだみたいに言われていますけど違います。

問題なのは子どもの保護だけじゃなくて、親に対するサポートをどうしていくのか、ドイツなんかは例えば公的な幼稚園の横に親子再統合センターが置いてあるんですよ。

それで地域で見守りながら虐待をしていた親を慣れさせながら、土日だけ帰るとか、施設で預かりながら徐々に慣れさせていくような仕組みがあったりだとか、そういう親子再統合事業というのは日本ではないんですが、これを今回児童福祉法の中ではやるということにしました。

それから児童の意見の聴取をする仕組みと同時に、司法の審査の導入ということで、これは一時保護開始のときには司法の審査を受けなきゃいけないということで、これは逆に言うと今までの解釈だと、児相が長期にわたって子どもを預かれる強い権限を持っていたので、そこに対して司法の介入をしっかりやりましょう。

そうしないと子どもを奪われたとか、なんでそういう保護をしたのかということがわからないという問題もあるということで、今回司法の審査を入れることになりました。

あとこれも実は相当もめていたんですけれども、子ども家庭福祉士の実務者の専門性、これを国家資格にするかどうかということで、今回は国家資格にはならなかったんだけれども、こういった専門家がなかなかいません、しかも公務員も長くて5年、短いと2年で変わっちゃう、児相の担当者が。

あとはさっき言ったDBS、わいせつ教育等の対処対応をしていきます。今回こども家庭庁こども基本法と別途、児童福祉法の改正が行われていてこれがセットなんです。そのことをメディアも含めて、与野党の質疑でもちゃんとこれ機能するんだろうねというのをやってほしいんですよ。

質疑応答

『子どもって何歳から何歳までですか?』

山田さん:

こども基本法の概要の中にも定めたんですけれども、子どもは心身の発達の過程にある者というふうにしています。

大人かどうかという別の定義では、18歳から大人になったんですけれども、何で18歳で切らなかったかというと、例えば施設に入っていたりして18歳でいきなり終わっちゃうと路頭に迷うよね。

だから助走期間が必要だということで、おおむね22~25ぐらいまでも範疇に入れるように、つまり自立して生計が立てられるところまでは、一応子どもにしておいた方がいいんじゃないかということで、心身の発達の過程にある者としたんです。

『幼保一元化はどうなったのか?』

山田さん:

幼稚園は文科省、保育園は厚労省管轄で、こども家庭庁をつくるのに何で一元化しないんですかと言われますけれども、まず幼稚園と保育園の目的が違いまして、保育園は基本的に働いている間子どもを預かっているというのが前提、幼稚園というのは、プラス就学前に早目に教育を施したいというところで行かせる場所なんです、目的が違う。

もちろん最終的には僕は管轄は一体にしてもいいと思いますけれども、ただ1つにするというのは意味がないです。こども家庭庁は厚労省と文科省を合体して効率化したいわけじゃないんですよ、課題を解決したいということなんです。

あくまでもこども家庭庁の本質は問題を解決するためのプラットフォーム、例えば学校というのは霞ヶ関とか永田町にあるのではない、自治体にあるんですよ。

ただし格差がそこにあってはいけないから、子どもを守るという意味においては、ユニバーサルサービスとして十分な施策を国の方も介入しながらやっていきましょうという考え方。

『いじめとか虐待はなくなりますか?』

山田さん:

結論から言うとこども家庭庁を作ったからといって完全に0にはできないです。

まずいじめに絞って言いますと、たぶん先生も現場で頑張ってなくしていこうとしてるんです。例えばいじめた子とをいじめられた子を分離してみたりだとか、何か介入して努力しているところはあります。

ただ結局失敗しちゃうケースがあるのが現状で、頑張ったとしても解決手段や選択肢がものすごく限られちゃっている。責任感が強い先生ではあればあるほど自分の学級や現場で何とかしようとしちゃっているようです。

あくまでも教室内、あるいは学年の中で、学校の中だけで問題を解決し合おうとしているのが、やはり解決の選択肢というのも限られている。そういうものを問題解決の中では、全部取っ払っていこうという話なんです。

だからこれからいじめに対する対策対応を具体的にどうするのか、いじめ事案というのをいろいろ経験をしてきて、有識者も含めて解決の方法というのはノウハウがあります。

例えば奄美や大津の事案でどういうことがあって、どうすればよかったのか、どういうふうに解決する方法があったのかということを、例えば旭川みたいな事案があったときに対処できたかどうかということをやっていくことによって、他の先生たちもそういうやり方を知っていく。

先生ばかりじゃなくて、いじめでなかなか子どもたちが声をあげられない場合には、さっき言った情報連携でもって、端緒をつかんでアラームを流して、学校とか家庭が失敗しちゃった場合に、第三者が別にそれを介入できるようにしましょうということ。

『児童相談所は、虐待が多いと言われている平日の夜だったり、土日だったりに、電話をしたいと思っても平日9時から11時までと、土日は電話ができないというのがあります。これは拡大されるのか?』

山田さん:

やろうと思っています。土日を挟む場合、金曜の夕方までに保護するかどうか決めておかないと、児相の所長さんが来なくなっちゃうから、判断者がいないってよく聞く話なんですよ。

そういうことはできるだけないように、ICTとかリモートとかともできて、だって命かかってますから、保護しなきゃいけない場合には対処しなきゃいけない。

『こども家庭庁が出来ることによって虐待から子どもを救えるのか?』

山田さん:

児童相談所も端緒をつかめてない、子どものみまもりをやらないと、例えば虐待をしている親というのは外面良かったりするし、何か踏み込んだとしても表面的な問題は起こっていなかったりする。

だから心の天気図みたいな形で、毎日気持ちを追った時に雨とか雷のマークが付いていたら何かあったじゃないかとか、急激に成績が下がったら何か変わっているんじゃないかとか、そういったことで端緒をつかめる。

どうしても家庭という閉じている中から課題があるケースをどういうふうに探せるかという仕組みも今回、いわゆる基本法の中ではやらなきゃいけないというふうに内包したんです。

ただもちろんこれはちゃんと積み上げていかないと、今日明日で出来る話じゃないので、各自治体でも先端でやっているところもあるから、そういうノウハウも全部、今デジタル庁主導でやっているので、そういうのも組み込んでいこうということ。

『こども家庭庁が出来ることによっていじめから子どもを救えるのか?』

小寺さん:

山田さんが提唱してるイギリス型のオフステッドというのがありまして、例えばイギリスだと学校だけではなく施設とかも含めてなんですけど、どの学校でどのくらいいじめがあるのかを、第三者がきちんと評価をして、それがオープンになっていて全ての国民が見れるという仕組みがあって、明らかにその学校でいじめが大量発生してますとなると、校長先生を変える権限まで持っているような組織がある。

そういった学校の評価をするということ自体が、日本の行政ではかなか出来ないところがあるので、きちんと学校や教育委員会というブラックボックスの中を可視化していけるような仕組みを制度として、しっかり組み込んでいくというのは今後時間がかかりますけど、取り組むべき。

山田さん:

オフステッドは提唱しているけれども、これは正直言うと教育委員会等からの抵抗はすごいだろうね。こども基本法を作るのにも党内の保守派からはマルキストだの左翼勢力だと言われました。

今度はこのオフステッドの提言・提案をしたら、また逆のサイドから何と言われるかわからないけど、やっぱり子どもの命が大事ですから、体裁を守ってどうするんだという話なので、そこはひるむことなく戦って、やはりこの子ども政策が何で進まなかったかというと、左右からの抵抗がすごい、子どもに右も左もねーだろーと思うんですよ。

小山さん:

子どもに関しては基本的に居場所は2つ、家庭か学校ですが、どっちも治外法権なんです。親権が強いというのそうですが、いじめという話も、学校の教育の指導死の問題も、学校内で起こったことは基本警察は手を出さない。

家庭に法は入らないということで、何かそのあたり、居場所でしたり、学びの多様化というのは必須かなという気は私もしていますし、あとは警察・弁護士・司法がしっかりと、家庭と学校を特別視はしませんよという姿勢を示すことも非常に重要でないかなという気はしております。

『なんでこども基本法が必要なのか?』

山田さん:

こども家庭庁だけでは仕組みでしかないから、さっき言った権利を守るとか、それから誰に責任があるのかというのはもちろん行政もあるんだけど、事業体だとか自治体もやらなきゃいけないとか、自治体の中でも例えばNGO・NPOとも連携しなきゃいけないということを決めたのがこども基本法なんです。

『妊娠とか出産はこども家庭庁に入りますか?』

山田さん:

入ります、特に出産は。

『28年ぶりと言われていましたけど、なぜこの1年でできたのか?』

『この1年で思い出深いこととかあったら教えてください』

山田さん:

僕らからすると、2016年のときに当時の安倍総理宛てに、菅官房長官、そして世耕官房副長官に対して、こども庁試案を出したときから始まっているつもりなんですが、一方で今回のスタートになったのは、去年の1月24日に首相官邸に行ってます、そこからなんですけど小寺さん的にはどうですか。

小寺さん:

なぜできたのかというのは、やはり先ほどの数字、これだけ悲惨な状況を政治が放置してきたということに気づいた政治家が多かったということと、あとはやはり世論の中で、子どもと子育てをしている人たちが置き去りにされている感覚というのがあって、世論が盛り上がって後押しになったと思います。

それに関連して一番印象に残っているのは、アンケートに1万7000人の方が回答してくださって、生の声をいただいて、本当にリアルな生活の困りごととか、未来に期待している皆様の声を全部読みましたけど、それを生で感じたというところが一番思い出に残っています。

それを自民党の国会議員の方々がこれは日本の宝だと言ってくださって、これを何とか解決するのが自分たちの仕事だって何人もの方がおっしゃってくださって、本当にあれはやってよかったなと強く思い出に残っている出来事です。

小山さん:

アンケートは非常に大きいと思うんですけれども、アンケートだけでは効果がなかったと思います。それを山田さんがネットで54万票を取って、山田さんが菅総理に説明をして、菅総理がそこではやはりこの声を聞くべきなんだという判断をしてくれた。

それと自見議員と一緒に山田さんがチルドレンファースト勉強会をやっていましたけれども、自見さんが相当根回しを党内でしたりとか、かなり緻密にやってきたというのがあった、自分たちだけでは出来なった、ネットの声も聞いたし、党内の議員の声も聞いたし、野党の声も極力聞くようにしてきた。

チルドレンファースト勉強会を積み重ねてきた中で、みんなの意見を集約してきたというのが総理を動かし、官僚も最終的に動かし、法案成立まで至ったのではないかなと、1つのデジタルデモクラシーのあり方かなという気はしております。

山田さん:

粘り強さと作戦勝ちだと思っています。やはり僕らは粘りました。何回か諦めかけてますので、特にこども基本法はキツかった、正直言うと。

だけどこれはこども家庭庁とセットでなければならなかったし、いろんな人がいろんな知恵もくれて、例えばこども基本法はもしかしたら時間切れになっちゃうんじゃないかという話もあった、それをこども家庭庁の法律とこども基本法をセットで出したらいいじゃないかということで、そういう作戦を立てたりして。

ただいずれにしてもいろんな人から批判されるし、左右から、党内ではマルキスト政策だの左翼勢力だと言われ、ネットではネトウヨだと言われ、たぶんこのオフステッドを初めとして教育委員会の改革というのは、やはりそれを嫌だという勢力もいるし、何かをやろうとすると相当言われる。

それからこういうこともありました。女性の政策をやっていたり、その他の政策をやってる人も乗っかってくるわけですよ、これは何で入っていないんだとか。総論は賛成なんだけど、各論がぐちゃぐちゃになる危険性もある中で、粘りと押し切りと作戦勝ち。

やはり大きかったのは総裁選になった時に、岸田さんをはじめとして、候補者4人集めてシンポジウムを総裁選の最中に開くことができて、そこにみんな賛成を出させることができたというのは作戦勝ちだよね。

あれをやらなければ、前の菅さんがこども家庭庁をつくろうとして進めてきたんだけども、否定されちゃうケースがある。政権というのは塗り替えられちゃうから、そこを引き継がせるためにかなりあそこは強引に乗り切った。

相当批判も実は党内でされました。なんでこども政策だけ優先的に議論をするのかと言われたけれども、それは僕らは何としても日本を変えたいから、ただ1年というのはすごいというか、やはり当初スタートの菅さんのパワーすごいなと思ったんです。

ということで、こども家庭庁とこども基本法の裏側、何で必要なのか、その機能だったり、政府もだらしなくて説明しきれてないとも思いますが、一方でマスコミも伝えていない。

どうしてもマスコミはやはり政局好きだから、通るか通らないかみたいな党内でのもめている時は毎日取材が入ったけれども、党内で決まって閣議決定された後は取材が入らない。

ただ勝負はこれからです。さっきも言ったようにプロジェクト型でいろいろな問題を解決しないと、ただ箱をつくっただけでは子どもたちは救われませんので、これからが勝負です。

ということで保存版になるべく、ぜひ本当にこどもたちのために我々は真剣にここまで来ましたので、皆さんにも伝えてもらいたいと思っていますので、ぜひこの番組を拡散してほしいんですよ。

それでいろいろご批判もいただきたいと思います。いただいたものは我々しっかり読んで政策に反映させていきたい。Twitterのハッシュタグで「#こどものみかた」をつけて感想をぜひいただいて、批判でも質問でもいいと思うし、意見もどんどん寄せてほしいと思います。

みんなでこの新しい仕組みをつくっていって、世の中も良くしていきたいと思ってます。ここで我々もつまずくわけにはいかないので、皆さんのご意見をいただきたいと思っています。

山田さん:

最後に「こども庁創設に向けて」特設ウェブサイトということで、これ実は今までの30回以上にわたる勉強会の内容も全て収録されていますので、ぜひこのサイトにも来ていただければ。

めぐめぐ:

皆さん本日もさんちゃんねるを視聴いただきありがとうございました。ぜひともYouTubeのチャンネル登録とイイネをお願いします。また本日の内容についてどんどんツイートしてください、ハッシュタグは「#こどものみかた」「#山田太郎のさんちゃんねる」をよろしくお願いいたします。

山田さん:

はい、今日は皆さんありがとうございました。

虹杜:

今回の文字起こしは以上です。記事中表記上は「こども家庭庁」で統一していますが、山田太郎さんとしてはあくまでも「こども庁」を諦めていないことを補足しておきます。

本日(12/15)党内でこども政策基本方針を議論。私は最後まで『名称は「こども庁」であるべきだ』と強く主張しましたが力及ばず。いじめ対策は勝ち取りましたが、党としての名称の決定は「こども家庭庁」に。しかし、まだ諦めません。私はギリギリまで戦っていきます。#こども庁 pic.twitter.com/2AX2of6kUq

— 山田太郎 ⋈(参議院議員・全国比例) (@yamadataro43) December 15, 2021

虹杜:

今回はとても長くなってしまいましたが、要約して端折っている部分はありますので、こども庁・こども家庭庁に興味のある方は是非動画の方を見て頂きたいと思います。

虹杜:

山田太郎さんを応援したい方は、山田太郎公式ホームページの「山田太郎をSNSで応援する」や「山田太郎をもっと応援する」からよろしくお願いいたします。ここまで読んで頂きありがとうございました。