短編の鋭いオチをつくるには 【応用編】

短編のオチのつくり方、今回は応用編です。

前回はこちら。↓

前回のおさらい

一瞬だけ前回のおさらいをしておきましょう。

話が終わるにはオチが必要で、オチとはこうでした。

オチ = 驚き + 納得

セリフで言うと、

驚き = 「え!」

納得 = 「なるほど!」

です。

ですから、話の最後に読者が、

「え! そ、そうか、なるほど!」

と反応すれば、きちんとオチがついていることになります。

また、この2つが起こるタイミングは、

驚き = 隠されたものが露わになったとき

納得 = 理屈が通ったとき

でした。

したがってオチをつくるには、

隠しておいた理屈を最後に示す

というのが基本形になります。

ここまで分かったところで先に進みましょう。

鋭さとは

さて、今回はオチの鋭さについて考えていきます。

オチにもいろいろありますが、読者が絶句してしまうような鋭いオチもあれば、あまり衝撃を与えない鋭くない(ゆるい)オチもあります。

ところで、鋭さとは何でしょうか?

簡単に言うと、オチの鋭さとは、

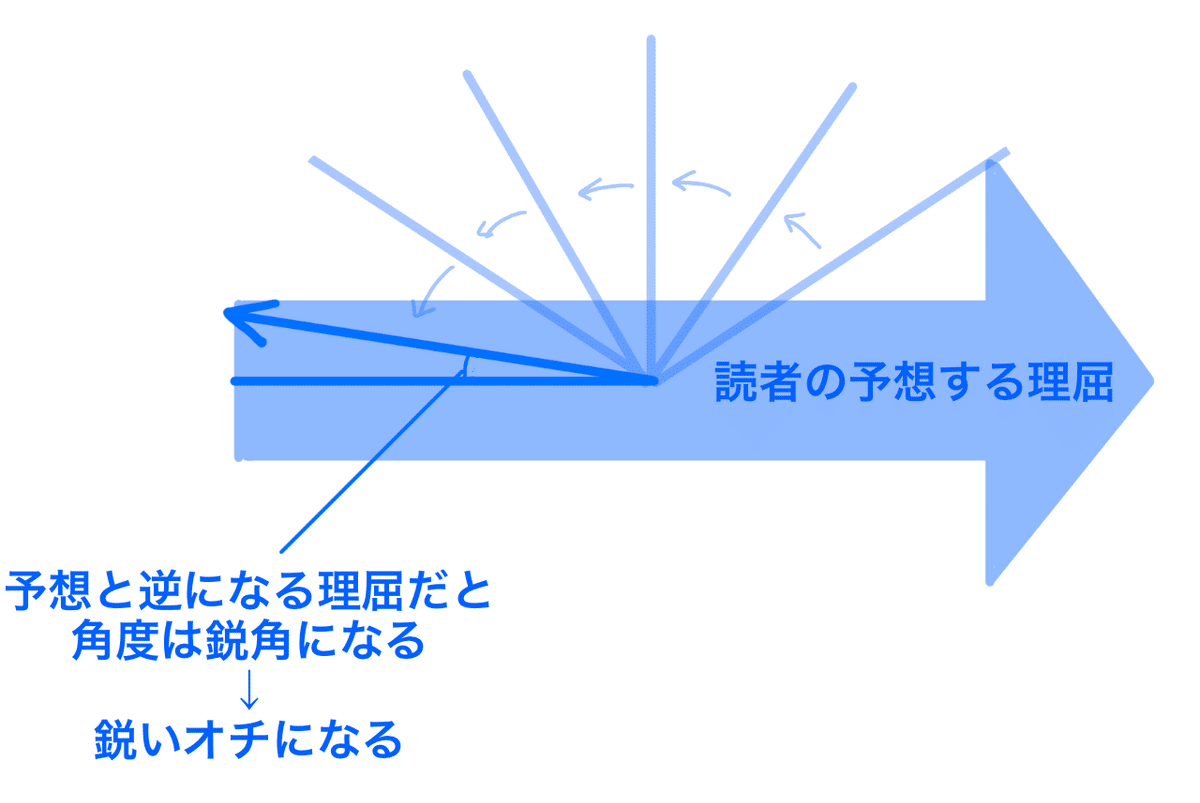

読者の予想からのズレ角度

のことです。

図にするとすぐに分かるでしょう。

読者は、今後の展開や結末を予想しながら物語を読んでいます。

図の左のように、読者の予想どおりの展開なら、何の意外性もありません。

ですから、そもそもオチがなく、鋭さは皆無です。

一方、図の右のように、読者の予想からある程度の角度を持ってズレると、そこに意外性が生まれます。

このズレた角度が鋭さです。

ですから、この角度を小さくしていけばいくほど、オチの鋭さは増していくわけです。

では、この角度を小さくするにはどうすればいいでしょうか?

簡単です。

隠しておく理屈を、読者の予想と逆にしましょう。

理屈を逆にする

オチをつくるには、隠された理屈を最後に示せばよかったですよね。

ですから、単純に言って、その理屈を、読者の予想と逆になる理屈にしておけば、自動的に鋭いオチになります。

つまり、模式的に言えば、

Aだと予想していたのに、逆Aだった

という理屈を隠しておけばいいのです。

たとえばどういう理屈かというと、

男性だと思っていたのに、女性だった

善意だと思っていたのに、悪意だった

被害者だと思っていたのに、犯人だった

などがありますね。

このような逆転の理屈を隠しておいて最後に示せば、原理的に、必ず鋭いオチになります。

ちょっと分かりにくいと思うので、例で理解を深めておきましょう。

逆転の理屈

逆転の理屈の上手い例を示すのはなかなか難しいのですが、以下のような感じで伝わるでしょうか。

トイレに出る幽霊

1.放課後、主人公の少女がトイレの個室に入っていると、不意に扉が開き、震えたか細い声が聞こえてきた

2.真っ青になって息を潜める少女

3.実はこのトイレには幽霊が出るという噂があるのだ

4.何かぶつぶつつぶやく声が聞こえ、個室の扉が順番に開いていく

5.ついに自分がいる個室まで来た

6.扉がぎいと開くと——トイレに大きな悲鳴が響き渡る

7.その悲鳴は少女ではなく、扉を開けた生徒たちが上げたものだった

8.少女はげらげらと笑い、青い顔に憎悪を浮かべ、「はあい!」と返事をした

9.少女はトイレの花子さんだったのだ

この例での逆転の理屈は、

主人公が人間だと思ったら、幽霊だった

あるいは

主人公が怖がっていると思ったら、実は怖がらせる方だった

というものですね。

逆転の理屈が明らかになったとき、物語がくるっとひっくり返るのが分かると思います。

以下のような例も分かりやすいかもしれません。

「献身的な介護」

1.結婚当初から姑に散々いびられてきた嫁

2.そんな姑が怪我を負い、介護が必要になった

3.事あるごとに文句や嫌みを言いまくる姑を、嫁は献身的に介護する

4.姑のひどい態度に、周りの友人も、息子である夫さえも「そこまで世話しなくていい」「このままだとあなたの方が先にまいってしまう」と忠告した

5.それでも嫁は姑の世話を焼き、生活のすべてを支え続けた

6.ほどなくして、姑は動けなくなり、ついには亡くなった

7.葬儀で嫁は涙を流した

8.だが、その涙は悲しみの涙ではなく、嬉しさから来る涙だった

9.彼女は姑の生活のすべてを肩代わりすることで、姑を弱らせ、計画的に早死にさせたのだ

10.献身的な介護は、彼女なりの復讐だったのである

この例での逆転の理屈は、

嫁の善意が、実は悪意だった

ですね。

こういった簡単な逆転を含めるだけで、ありきたりの話を、驚きのある印象深い話に仕立てることができます。

……といった感じでだいたいお分かりいただけたでしょうか?

鋭いオチが必要ない場合もありますし、妙に狙った感も出るので敬遠する方も多いでしょう。

ですが、こういったオチのある話を書いたことがないなら、一度くらいは試してみてもいいと思います。

どのようなタイプの話でも書けるに越したことはないからです。

次回は、逆転の理屈を考えるための具体的な方法をご紹介できればと思います。

今回のまとめ

「短編の鋭いオチをつくるには・応用編」でした。

オチの鋭さ = 読者の予想からのズレ角度

角度が小さければ小さいほど、鋭くなる

鋭くするには、隠しておく理屈を逆にしておけばいい

逆転 = 角度がほぼ0になる

「Aだと予想していたら、逆Aだった」

逆転の理屈はさまざま

予想からのズレ角度を意識すれば、「少しひねった話(120度くらい?)」や「かなりひねった話(90度くらい?)」などが自分の中で明確になると思います。

いずれにせよ、いろんなズレ角度の話を書ける方が、物語の選択肢を増やせるでしょう。

いま自分が書いている作品が、どのくらいの角度があるのか、鋭い話なのかゆるめの話なのか、一度考えてみるのもいいですね。

それではまたくまー。

(2024/2/12追記)

お!