のぞいてみよう! 多読の世界 第4回 「日本語学校の多読授業②」

※この記事は2019年公開の過去記事です。

「多読って、聞いたことはあるけど…」これから日本語教師を目指す方、現場に立つ先生方に、日本語多読をもっと知ってもらうための連載。

日本語多読支援研究会のメンバーが、すでに多読を行っている国内外の教育機関やボランティア教室の先生方の声をお届けし、日本語多読が持つ可能性についてみなさんと考えていきます。

こんにちは、日本語多読支援研究会の粟野です。第4回の今回は、多読授業潜入レポート「日本語学校の多読授業②」をお送りします。私は2校の日本語学校にお邪魔しました。

1.全校で「多読」に取り組む 横浜デザイン学院

急に肌寒さを感じるようになった10月下旬のある日の午後、横浜市西区にある横浜デザイン学院に粟野がお邪魔しました。横浜デザイン学院では、2012年頃から日本語多読授業を行っています。現在、上級と初級の一部を除く全クラスで取り組んでいるそうです。

中に入ると、鮮やかな真紅のドレスがお出迎え。専門課程のファッション科の学生さんがデザインしたものだそうです。

多読授業に潜入!

今日お邪魔するのは、専門課程の中の総合日本語科の選択クラスの「多読」です。レベルは上級。選択授業科目には他に、貿易、簿記、TOEIC、漢字、能力試験などの科目があるそうです。クラス24人中、22人が中国からの学生で、ベトナムとスリランカが一人ずつ。みなさん就職または大学、大学院進学を目指しています。授業は週に45分2コマ。今期は全部で14回。クラスの9人は日本語能力試験N1合格者で、全体的に日本語能力はハイレベル。そんな学生に多読授業って必要なの?という声が聞こえてきそうですが・・・。

教室の中央前方には、すでにお昼休みの間に用意されたのか、レベル別の多読用読みものや児童書や小説が載ったカートが2台と雑誌やマンガなど種類別にプラスチックのケースがいくつか置かれていました。

担当は津金(つがね)和代先生。2017年から選択授業のこの多読クラスを担当されています。

さて、まずは名前を呼んで出席をとります。

「〇〇さん」

「はい!」

元気よく手が上がります。でも、よーく見ると出席をとっている間もすでにみなさん、読み始めています! 今日、このクラスは多読授業2回目。2回目にしてすでに夢中になれる本に出会っているんですね!

まず、津金先生はプロジェクターに「多読とは?」というスライドを映しながら、多読の読み方のルールなどをおさらいしはじめました。

次に絵本によるウォーミングアップ。この日は五味太郎作『さる・るるる・る』(絵本館)をみんなで読んで、言葉あそびを楽しみました。かわいいおさるさんの絵をよく見ながら、「さる… すわる? くる?」と「る」のつく言葉を考えます。

「いる? ある? 困る? …」

かなり高度な言葉遊びですが、教室から声が上がります。けっこう、みんな真剣!

さて、その後、めいめい本に向き合います。

しばらくすると、本を読み終えた学生が席を立って、本が置かれた前方の机に本を取りかえに行きます。学生は本を手に取って表紙を眺めたり、中をパラパラと見ながら吟味します。津金先生はカートのそばに立って、さりげなく本を紹介をしたり、学生と本に関する情報を交換します。

これらの本は、学校で購入した他、先生方が読み終わった本を寄付してくれたものだとか。ゆうに500冊はありそうです。

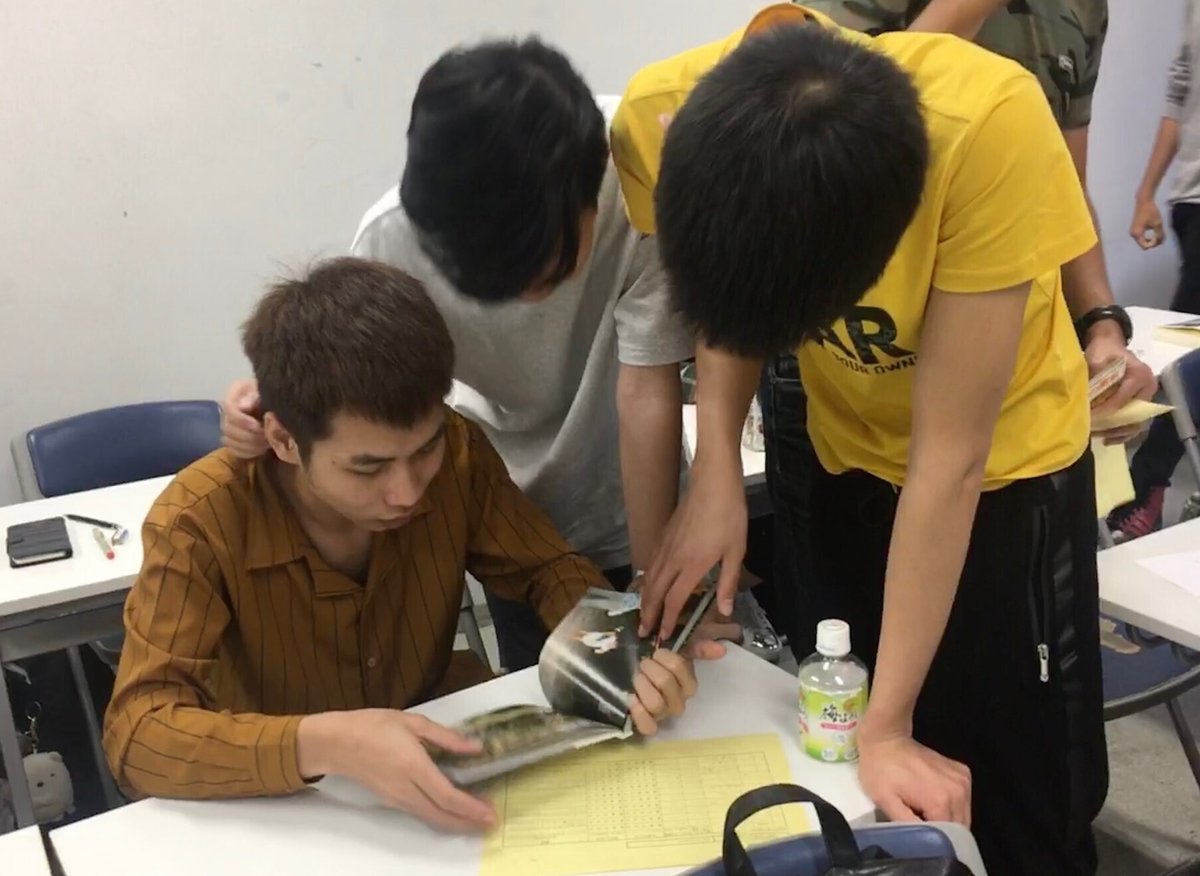

1時間目はあっという間に終了。とくに休憩時間をとらず、そのまま2時間目に突入。『雪女』(「レベル別日本語多読ライブラリー レベル4」アスク出版)の挿絵を見て「おおっ!」と思わずのけぞる人がいたり、ニヤニヤしながら読んでいる人、思わず後ろのクラスメートに絵本を見せて語る人、50円でできるレシピ集を「安いねえ」と言いながら見ているお隣さん同士…、観察しているとみなさんが本を楽しんでいる様子が伝わってきてこちらも顔がほころんでしまいます。

他にどんな本を読んでいるのか見せてもらうと、『ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』(KADOKAWA)などの、横浜デザイン学院では大人気の話題作の他、日本語学習者向けに使用語彙や文型をコントロールした「にほんご多読ブックス」(大修館書店)、「にほんご よむよむ文庫」(アスク出版)、写真集、絵本、マンガでした。レベル別の読みものを全部読んでしまった後、絵本を楽しんでいる人、文庫本で『君の膵臓を食べたい』(双葉社)などの小説を読む強者も数名いました。

漢字圏の学生に混ざって、『その時までサヨナラ』(文芸社)をいい感じでさらさらと読んでいるスリランカの学生さんに思わず声をかけました。

粟野「どうしてその本を選んだんですか」

学生「題名に惹かれて」

なるほど意味深なタイトルですね。

粟野「普段から日本語の本を読んでいますか?」

学生「はい。ラノベ(ライトノベル)を」

『魔法科高校の劣等生』(KADOKAWA)シリーズが大好きだそうです。

学生「日本語はマンガ、アニメ、ラノベから覚えました。漢字も。最初はマンガの『NARUTOーナルトー』(集英社)から 」

へえ~。彼はほぼ日本語ゼロで来日しましたが、その後2年間で、すでに日本語能力試験N1にも合格しているそうです。まさにMr. Tadoku!

前の多読クラスで作った絵本を見せてくれたのですが、タイトルは『修羅場』!? かなり達者な日本語で書かれていました! 前期に引き続き、この授業を選択した理由は「もっと語彙や漢字の能力を伸ばしたいけれど、教科書で勉強するより、楽しく好きなことをやって、それが勉強になるならそちらの方がいいと思って」とのことでした。

他の学生さんにも選択理由を聞いてみると「たくさん読むと日本語の力が上がるから」、「バイトをやっていて、家に帰ると読む時間がないし、読まないので」、「本を読むのが楽しいから」などの答えが返ってきました。

2時間目になると、おやおや、こっくり居眠りを始める人も。津金先生はさりげなく近づいて見守ります。

この授業では、読む他に、アクティビティとして、おすすめの本紹介を口頭で3週間に1回ぐらい発表し、そして学期の最後にはおすすめ本の書評を書いたり、何か自分でも書いてみようと読みもの作りにも挑戦するそうです。2コマ90分ですから、たっぷり読めて、書く、話すへつながる活動ができるところがいいですね。

教室の後ろに貼り出されたおすすめ本紹介には、『ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶應大学に現役合格した話』(前出)、『るろうに剣心』(集英社)、『日本人の知らない日本語』(メディアファクトリー)などの定番の本に混ざって、『やってはいけない! 社会人としての100のタブー』(彩図社)、『20代で身につけたい 質問力』(中経出版)、『学習まんが 世界の歴史』(集英社)などの教養系もありました。さすが、就職を目指す学生たちもいるクラスです。

読みもの作りの時間に作った手作り絵本は、津金先生が授業で紹介した絵本にインスピレーションを得たものが多いようでした。この作品のうちのひとつがNPO多言語多読サイトで公開されています。

2コマ、たっぷり本を読んだ後、学生たちは読書記録に記入し、提出します。

学生が本の片付けを手伝って、図書室に運び、終了です。

授業後インタビュー

授業の後で、津金先生(写真右)と教務主任の佐久間みのり先生(写真左)にお話を伺いました。

ー 津金先生、2回目の授業でも多読の説明をされるんですね。

津金:学生は難しい本を手に取りがちですし、辞書を引きながら読む読み方からなかなか離れられないので、毎回、多読のルールはしつこく確認するようにしているんです。

ー なるほど。多読について理解してもらわないと多読はうまくいきませんから、何度でも言うことは必要ですね。最初に絵本で導入されるのはどうしてですか?

津金:NPO多言語多読の夏のセミナーで、絵本を読むワークショップを経験したのがまさに目からウロコでした。文字ではなくて絵からわかる、広がる世界があるとわかり、学生にも絵本を楽しんでほしいと思いました。一見やさしそうに見える絵本にも日本語の特徴である擬音語や擬態語、日本語のリズムなど教科書では触れられない生の日本語がつまっている。上級だからこそ、絵本で、この日本語の世界を知って『読書』を楽しんでもらいたいんです。

ー 途中で居眠りしていた学生がいましたね。

津金:まだ自分に合う本を探せていないのだと思います。難しすぎる本を手に取ってしまって眠くなってしまったようですね。これからだんだんにそのことに気がつかせていきたいと思います。

ー これから、この多読クラスはあと10回以上あるそうですが、どう進めていくか見えてきましたか?

津金:24人もいるので、十分な個別指導ができるかどうかちょっと心配です。とにかく、学生がつけている読書記録の感想をたよりに学生の読み方や何が好きかを探っていこうと思います。

ー 評価はどうされていますか?

津金:本を紹介するブックトークなどのアクティビティと出席、授業態度でつけています。

※津金先生ご自身が書かれた詳しい授業実践報告はNPO多言語多読のブログにも掲載されています。

ー 教務主任の佐久間先生との出会いは、2012年のある勉強会でした。佐久間さんは、その勉強会で、私と仲間が多読を紹介したのを聞いて、すぐに授業に多読を取り入れたのでしたね。

佐久間:最初は、読む力をつけるためと思って、非漢字圏のクラスでやってみました。手応えを感じたので、2015年には粟野先生に来ていただいて、勉強会を開きました。それからだんだん漢字圏のクラスでもやるようになって、学校全体で取り組むようになっていきました。

※勉強会の様子はNPO多言語多読のブログにも掲載されています。

ー 手応えというのは、多読をしてから学生の日本語能力に変化があったということですか?

佐久間:いえ、読むスピードが上がったと思いますが、残念ながら試験の点数があがったというような数字で示せる変化はわかりません。

― あー、そうですか。それでも、続ける意義は?

佐久間:多読は「習慣」だと思うんです。続けることが大事。授業で毎週1回、ケータイをいじらないでみんなで静かに本を読む空間と時間を学校が用意してあげることに意義があると思っています。

ー なかなか得がたい時間ですよね。

佐久間:「読みたいもの」と「読まされるもの」は違うと思うんです。「読まされるもの」は結局試験対策のためのもの。読みたいものを読むことで広がる世界はもっと大きなもので、多読の目的はそれ。結局、広い興味や視野を持っていないと、このさき、進学したり就職をしていくのに通用しないんじゃないかと思うんです。

― 興味の幅を広げたり大きな視野を持つって、試験対策では身に付けることができませんものね。 担当の先生たちの反応はどうですか?

佐久間:最初の頃は、教師は何をすればいいのかわからない、という戸惑いが正直あったようです。でも、他の授業でもそうですが、多読では教師は学生をよく見ることが大切ですよね。先生たちにはそれを学んでほしいと思っています。教師がたくさん準備してきて教えるのではなくて、学生をよく観察することが学生へのサポートにつながる。お話系を読まない学生には『お風呂の話』(「レベル別日本語多読ライブラリー レベル2」アスク出版)などの情報系の本をさっと薦めたり、きゃりーぱみゅぱみゅが好きだという学生のために古本屋できゃりーぱみゅぱみゅの本を見つけて買って、そっと置いておいて喜ばれたり。教師もこういう支援が楽しいですよね。

― そうそう。多読支援は一人ひとりに対して行うから学生とのコミュニケーションも濃くなって、それがまた支援に結びついて、こちらも勉強になるし、楽しいですよね!

おっと、多読談義を始めると、つい延々と話し続けてしまいます。今日は、ありがとうございました。

2.「多読は人気科目」インターカルト日本語学校

11月初めに、インターカルト日本語学校の多読クラスを訪ねました。近くには昭和レトロな佐竹商店街があり、台東区らしい下町情緒が漂っています。

インターカルト日本語学校は、2011年頃から選択授業で多読を続けている「老舗」です。

学生は、毎日、4時間の授業のうち、基本の日本語クラスが2時限目または3時限目まであり、その後、3,4時限目、あるいは4時限目は、選択授業を履修するという仕組みだそうです。

500名近くの学生を擁する学校とあって、選択授業も試験対策や就職サポートプログラムを始め、「マンガで学ぶ日本の商習慣」「歌詞の世界」「戦争を考える」「古典を楽しもう」など… 実に多彩!

その中で、多読授業「本を読もう」は9年間続いてきたということです。 これは、もしかしたら、すごいことではないでしょうか!?

現在、午前の、中級から上級レベルの学生が履修できる「本を読もう」は50分2コマ。「多読」そして「話す」「書く」を組み合わせた授業。午後の初級後半~中級前半の「本を読もう」は、50分1コマで、読むことに徹するクラスだそうです。いずれも9回で終了。続けて選択する学生もいるとのこと。

多読授業に潜入!

さて、この日、午後の「本を読もう」に集まった学生は17名。アメリカ、スペイン、ロシア、タイ… と非漢字圏の学生が半分以上。他に韓国、中国などの学生も。

出席をとり終わると、それぞれレベル1から3までのレベル別読みものを手にして席に着きます。それからがすごかった! 咳(しわぶき)一つ立てず、みなさん、黙々と読みはじめました。しーんと静まりかえる教室。「50分一本勝負!」というぐらいの気迫です。その集中力には、ただひたすら圧倒されました。

30分ぐらい経つと、ようやく本が並べられた前方に代わるがわる出てきて本を取り替えはじめます。このチャンス、逃すまじと声をかけてみました。

粟野「どうでしたか?」

学生1「これはすごく面白かった。日本には神話をテーマにしたアニメがたくさんあってよく見ていたから興味がありました」

この学生の手には『日本の神話』(レベル別日本語多読ライブラリー )が。2冊目はもちろん『海幸山幸 』(にほんご多読ブックス)。

粟野「どうしてこのクラスを選択しましたか?」

学生2「私は子どもの本を読むのが好きだから。この授業は大好き!」

こう答えてくれたスペインからの学生さんは、先学期に引き続き、選択したそうです。

「もっと読む練習がしたかったので」、「字を読むのがとても遅いので」と答えてくれた学生さんもいました。

あっという間に50分終了。

時間中微動だにしなかったアメリカからの学生さんに声をかけてみると、

「ちょっと疲れた。でも本はすごく面白かった。全部読めませんでしたけど」

とのこと。手には『吉備津の釜』(レベル別日本語多読ライブラリー)がしっかりと握りしめられていました。

そこへ先ほどのスペインの学生さんがニコニコ近づいてきて、「来てくれてありがとうございました!」。私がレベル別読みものを作っていると言ったので、親近感をいだいてくれたようです。こちらこそ「読んでくれてありがとう!」

担当の佐藤友圭子先生によると、最初の授業で説明すると多読のルールはすんなりと受け止めてくれるそう。これまで辞書を使いたがったり、途中で寝たりした学生はほとんどいないとのこと。これはすごいことです。読みたくて、数ある科目から選択する学生さんばかりだからでしょうか。

授業後インタビュー

「本を読もう」のクラスを長年担当され、『日本語教師のための多読授業入門』(アスク出版)でも実践報告を書いてくださった萩原秀樹先生にこの9年間を俯瞰していただき、多読についてのお考えを改めて伺いました。

― 多読クラス、ずっと続いていますが、相変わらず学生に人気があるんでしょうか?

萩原:はい。人気ありますよ。「日本の本を日本語で読みたい」、「家ではなかなか読まないから」などの理由で選択する学生が多いです。

― どんな本が人気がありますか?

萩原:レベル別の読みものでは、芥川(龍之介)の『蜘蛛の糸』『魔術』(レベル別日本語多読ライブラリー レベル3)。『雪女』(レベル別日本語多読ライブラリー レベル4)や怖い話も学生は好きですね。レベル5の『坂本龍馬』や『野口英世』(にほんご多読ブックス)も人気があって、よく紛失します(笑)。

上級クラスでは自分の読みたい本を持ち込むことも許可しているんですが、ライトノベルや青い鳥文庫(講談社)に入っているミステリーなどを持ってきます。コミックエッセイもいつもよく読まれています。

― 若者の活字離れが進んでいると言われていますが、多読クラスが長く続いているのはうれしいですね。学校としては、多読をどう捉えていらっしゃるんでしょうか。

萩原:多読が必要だということは学校全体の共通認識になっています。本を読む時間が設定されていて、そこに教師がいる、ということはもう大前提です。

― わあ、とても心強いお言葉です!

萩原:学生も、かけがえのない時間だと感じているようです。学生の満足感、充足感がとても高い授業だと思いますよ。多読授業の存在意義は、試験とは全く関係ないところにあると思いますね。

ー 学生の「読みたい」という欲求があり、それを学校がきちんと受け止めるクラスを当然のこととして設けているということですね。萩原先生は、多読授業のどんなところに魅力を感じていらっしゃいますか?

萩原:多読授業では、学生一人ひとりの内面が見えてきます。普段は、おちゃらけた人間のように見えているけど、「え、こういう本を読んでいるのか」という発見がある。普段見えない多面性を照射できると言いますか。そういう点で多読はいいツール。みんなでやってるんだけど、プライベートレッスンのようなところがありますね。

読書記録:「もっと書きたいと学生が言うので、感想欄を1行から3行に増やしました。大正解でした!」

ー プライベートレッスンですか、なるほど! この授業は成績はつけるんですか?

萩原:はい。出席と読書記録の内容で評価しています。

ー 今後に向けて何か課題がありますか?

萩原:実は、いま「野望」がありまして(笑)、通常授業にもなんとか多読を組み込めないかと思っているんです。

― あー、選択授業だともともと本好きな学生が集まりますよね。

萩原:そうなんです。本好きじゃない学生にも多読の時間は必要、本と向き合う時間をなんとか体験してほしいと思っています。

ー それはぜひ!

萩原:それから、図書室を作って昼休みだけでも学生に開放するということをやってみたいんです。教師が交代でだれかその部屋にいるようにする。本を読んだり、借りに来る学生と気軽に本談義ができるような空間があったらいいなあと考えています。

― 素敵ですね。図書室構想もぜひ実現してください! 今日は、どうもありがとうございました。

2校の訪問を終えて

日頃、日本語学校に多読がなかなか広まらないのは、多読による言語能力の向上がなかなか数値化できないから説得力がないのかもしれないと思っていました。でもそれなら、なぜ横浜デザイン学院やインターカルト日本語学校が長年多読授業を続けているのでしょう?

今回の2校への訪問に共通していたのは、両校とも「多読の目的を『読解力の向上』と捉えていないこと」でした。どちらの先生からも、言語面の効果についてのお話は出てきません。多読を、もっと大きな、いわば人間形成の手段として肯定的に捉えているんですね。多読は、「読解試験」の点数を上げることが目的じゃないと佐久間先生も萩原先生もきっぱり。多読を、まさに「読書そのもの」と捉えている学校がある、ということは一種の感動でもありました。そういう学校の姿勢があるからこそ長く続いてきたのですね。

現実には、「効果が試験の点に表れにくい多読」をやる余裕はないという日本語学校が多いでしょう。それでも、「読みたいものを読む多読」体験は、学習者の心を豊かにするかけがえのないの時間なんです。私たちも数値でない、多読のこの大きな一面を伝える努力をとしなければ! と決意を新たにしました。

第3回と第4回は、日本語学校特集をお送りしました。

次回は、日本語多読支援者のお悩み相談Q&Aをお送りします。どうぞお楽しみに!

【今回の担当】

*この連載は、JSPS科研費 19K20963の助成を受けています。