のぞいてみよう! 多読の世界 第3回 「日本語学校の多読授業①」

※この記事は2019年公開の過去記事です。

「多読って、聞いたことはあるけど…」これから日本語教師を目指す方、現場に立つ先生方に、日本語多読をもっと知ってもらうための連載。

日本語多読支援研究会のメンバーが、すでに多読を行っている国内外の教育機関やボランティア教室の先生方の声をお届けし、日本語多読が持つ可能性についてみなさんと考えていきます。

おかげさまでこの連載も3回目を迎えました! 今回と第4回は、多読授業潜入レポート「日本語学校の多読授業」をお伝えします。

日本で唯一のアレがある、仙台国際日本語学校

こんにちは、日本語多読支援研究会メンバーの高橋亘です。

暑さが残る8月後半、仙台駅に到着! 今日は仙台国際日本語学校にお邪魔します。

大きいビルですね! 7階まで上がって…

早速、多読授業の見学をします。教務主任の遠藤和彦先生、よろしくお願いします!

多読授業に潜入!

仙台国際日本語学校では、2012年から日本語多読が始まりました。初級は月2回、中級からは週1回、授業で多読の世界に浸ります。現在は専任の先生5名で担当しているんだそうです。

今日見学したクラスは、中級前半レベル。ネパール、ベトナム、韓国の学生さんたちに歓迎してもらいました。

現在のところ、多読は授業外の活動や選択授業として実施されることが多いのですが、仙台国際日本語学校では必修の正規授業として全員が受ける授業なんです! 授業時間は45分。終了のチャイムが鳴ると、学生がばらばらと移動し始めました。どこへ行くのでしょうか?

遠藤先生が案内してくれたのは、とある教室。電気をつけて、中に入ると…

目の前に広がるのは、図書室。

なんと、ここは日本語多読専用の図書室なんです! 多読の授業は、ここに移動して行われます。

うらやましい…。

出迎えてくれたのは、黒板に描かれたこの絵! その名も「Forgotten library(忘れ去られた図書館)」。しーんとした図書館に何かが生きている、というイメージで、多読をした学生さんが描いたものなんだそうです。

「まず、これを見せたくて、お客さんをここにお連れするんです!」と遠藤先生。

さあ、多読授業の始まりです。遠藤先生がおすすめの本を紹介して、多読スタート! もちろん、多読のルールも復習します。学生は、待っていました! とばかりに自分の好きな本を取って、読み始めます。

その間、私は図書室見学。レベル別、ジャンル別に本がきれいに並んでいます。

もとは教室だった部屋を図書室にしたんだそうです。なんと1200冊の多読用図書が並べられています。

ディスプレイも1~2か月に1回、おすすめのジャンルを集めたコーナーを作るというこだわりよう!

ちなみに訪問したときは、怖い話・不思議な話特集でした。怖い話って、実は世界中の学生に人気があるんですよねー。

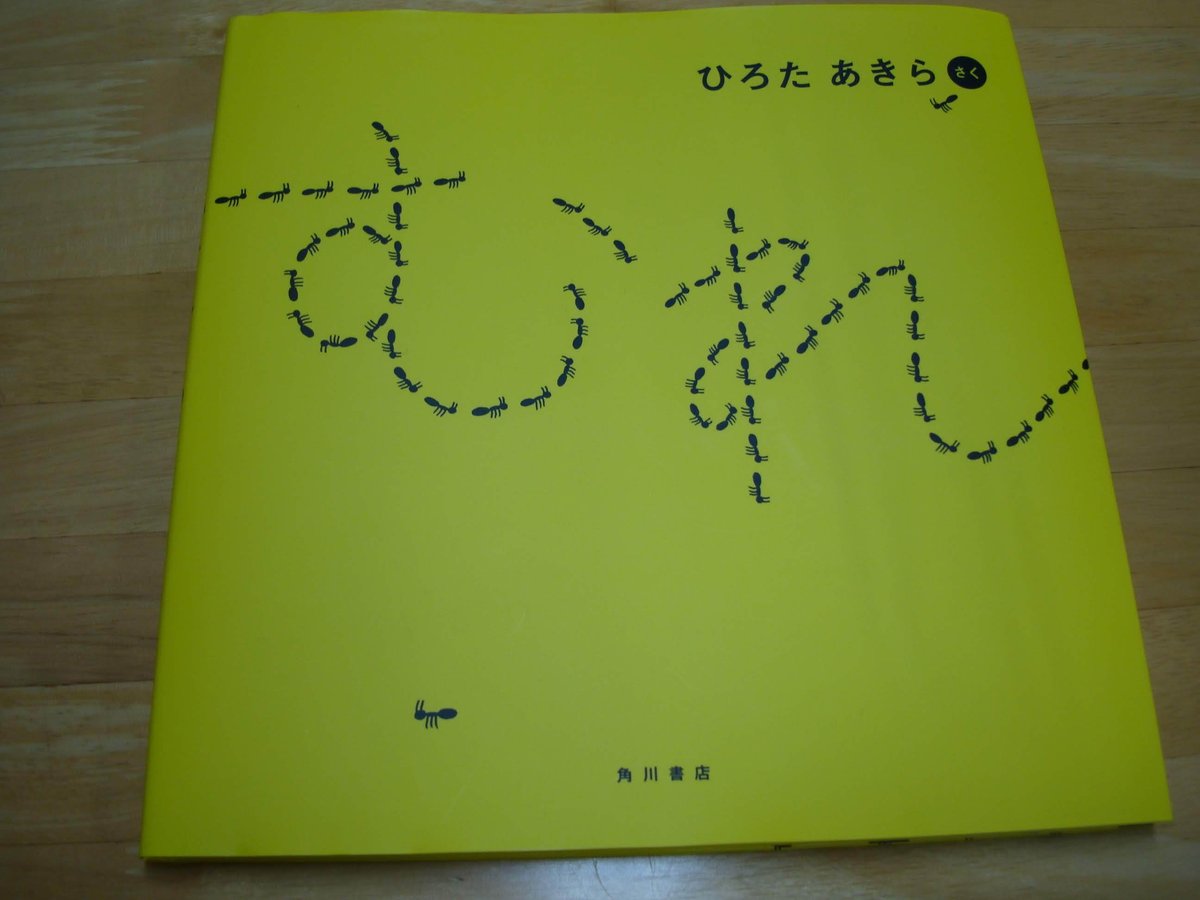

下の写真の『むれ』(KADOKAWA)は、遠藤先生のおすすめの本。アリがタイトルを描いていますね。

私も読んでみましたが、わかりやすいストーリー展開なのに、思わぬ結末があってびっくり! 遠藤先生はいつも書店に通って、このような面白い本を見つけるんだそうです。

多読支援者って、いつも多読に向いた本を探してしまいますよね。私も帰って早速注文します!

落ち着いた雰囲気の図書室、ゆったりとした時間が流れます。

この学習者は、聞き読みをしていますね。レベル別の多読用図書(「レベル別日本語多読ライブラリー」シリーズなど)には、朗読音声がついています。

聞きながら、ストーリーも追うことができるので、ひらがなを覚えたての学生や、字を読むより音で聞くほうが頭に入るタイプ(耳型)の学生に特におすすめです。仙台国際日本語学校でも積極的に実践している学習者が多いんですね。

1冊読み終わったら、読書記録を書きます。どんな本を読んだか、面白さや難しさ、感想などを簡単に書き込みます。最近、Google formで作る支援者の方もいます(実は私、高橋も使っています)。

こっちのベトナムの学生も読み終えたようですね。遠藤先生と、読んだ本について話しています。世界の食べ物の本を読んだようです。私もベトナムの食べ物について、楽しく談笑しました。

この日のお昼は牛タンと決めていたけど、フォーもいいですね(笑)。

授業後インタビュー

あっという間に45分が終わり、学生は休憩時間。授業後に、遠藤先生にお話を伺いました。

ー いやあ、すごい図書室ですね!

遠藤:ありがとうございます。多読授業があったり、多読用の図書室があったりする学校は、全国的にも少ないので、学生も教師も誇りに思っています。

ー はい、本当にうらやましいです…。そもそも多読を始めようと思ったのには、どんなきっかけがあったんですか。

遠藤:定期試験の後、余った時間で何かしようと考えていました。その時、たまたま『日本語多読ライブラリー』シリーズやマンガが学校にあったので、好きに読ませてみようと思ったんです。すると、ある学生が本を読んで泣き出して。予想以上に学生たちがのめり込んでいたんです。本の力を感じましたね。

ー 本を読んで泣き出すなんて、相当ぐっときたんでしょうね。それから多読授業は、すぐに始まったんですか。

遠藤:当時の校長先生自身が読書家で、賛成してくださったのが大きかったですね。それに、それまで学生の読みの力を伸ばすためにいろいろ工夫してみたんですが、なかなか成果が上がらなかったということもあったんです。それで、2012年から段階的に授業に取り入れることになりました。

ー 授業内多読が始まってからもずいぶん長いですよね。授業を始めてから学生に変化はありましたか。

遠藤:学生たちは、マンガとかYouTubeのような生の日本語に触れることに積極的になったように感じますね。それと、教師としては、「教える」ことより「学ぶ」ことを大切にするようになりましたね。あとは、教室で発生する「場の力」を信じるようにもなりました。

ー「場の力」….。一人じゃ読めないけど、集まるとなんだか読めちゃう、そんな力が働きますよね。

遠藤:そうそう、そうなんですよ。

ー 私も思い当たるふしがあります。思い出に残る学生もたくさんいましたか。

遠藤:そうですね、ある年の最後の多読授業のときのことが忘れられません。ある学生が帰り際、「先生、今までありがとうございました! 図書館にもありがとうございました!」と野球少年のように深々と図書室におじぎをしたんです。

ー へえ! 図書室や多読にそれだけお世話になったという気持ちの表れなんでしょうね。

遠藤:もう一人は『にほんごで よむ 仙台・宮城』シリーズの「牛タン」を読んだ学生です。食べたことがなかった牛タンを、本を読んだ後に実際に食べに行ったと話してくれたんです。その時、多読が現実の行動にも影響するんだなあと実感しました。

ー ええ、食べに行きたくなりますよ。お腹空いてきました(笑)。そうそう、『にほんごで よむ』シリーズのお話もぜひ伺いたかったんです。学校がある仙台や宮城県に特化した読み物シリーズなんですよね。

遠藤:あれは、実は2011年の震災復興の一環で作ったんです。負の面だけではない東北を発信したかったんですよ。

ー なるほど、2018年に『にほんごで よむ 熊本』も出版なさっていますが、震災復興ということでつながっていくわけですね。熊本の地震があったのが、2016年でしたよね。

ー そして仙台国際日本語学校のもう一つの柱、『あいちゃん』シリーズは、私の大学の学生にもとても人気です。字なし絵本で、多読授業初回に、学生にストーリーを語ってもらうんです。絵を見る大切さを理解してもらうのに重宝しています。

遠藤:ありがとうございます。『あいちゃん』シリーズは無料ダウンロードできますので、ぜひどうぞ! 実は登場人物の名前が、全部アルファベットなんですよ。学習者にわかりやすいかなと思って。

ー あ、ホントだ! あい(I)、けいじ(KG)、えいじ(AG)… 細かいところまでこだわりが!

遠藤:あんまり気づいてもらえないので、いつもお話しているんです(笑)。

※『にほんごえほん あいちゃん』シリーズのダウンロードはこちらhttps://www.sjls.ac.jp/book/img/img02_01.pdf

ー その他にも、遠藤先生は自費出版(TONGARI BOOKS)も行っていらっしゃるんですよね。スタイリッシュな本ですよね!

遠藤:電子書籍の可能性を探りたいというのと、メッセージ性の強い物語を発信したいという私の中での挑戦という意味合いもあるんです。

※TONGARI BOOKSはこちらから!https://tongari-books.blogspot.com/

ー 新刊、楽しみにしています! さて、そろそろ昼休みですね。素敵な図書室でのインタビュー、どうもありがとうございました。

以上、仙台国際日本語学校の潜入レポートをお送りしました。きれいにディスプレイされた多読用図書室、多読用図書の作成まで、先生方の「多読に対する愛」を感じる滞在でした!

次回は、日本語学校の多読授業②です。もう2校、多読授業に潜入してきましたので、そのレポートをお送りします。どうぞお楽しみに!!

*この連載は、JSPS科研費 19K20963の助成を受けています。