耳の構造と疾患

2ヶ月の勉強で1次試験を合格した私の行った勉強です😊

耳の構造

目の解剖整理は、この動画が一番分かりやすいです!

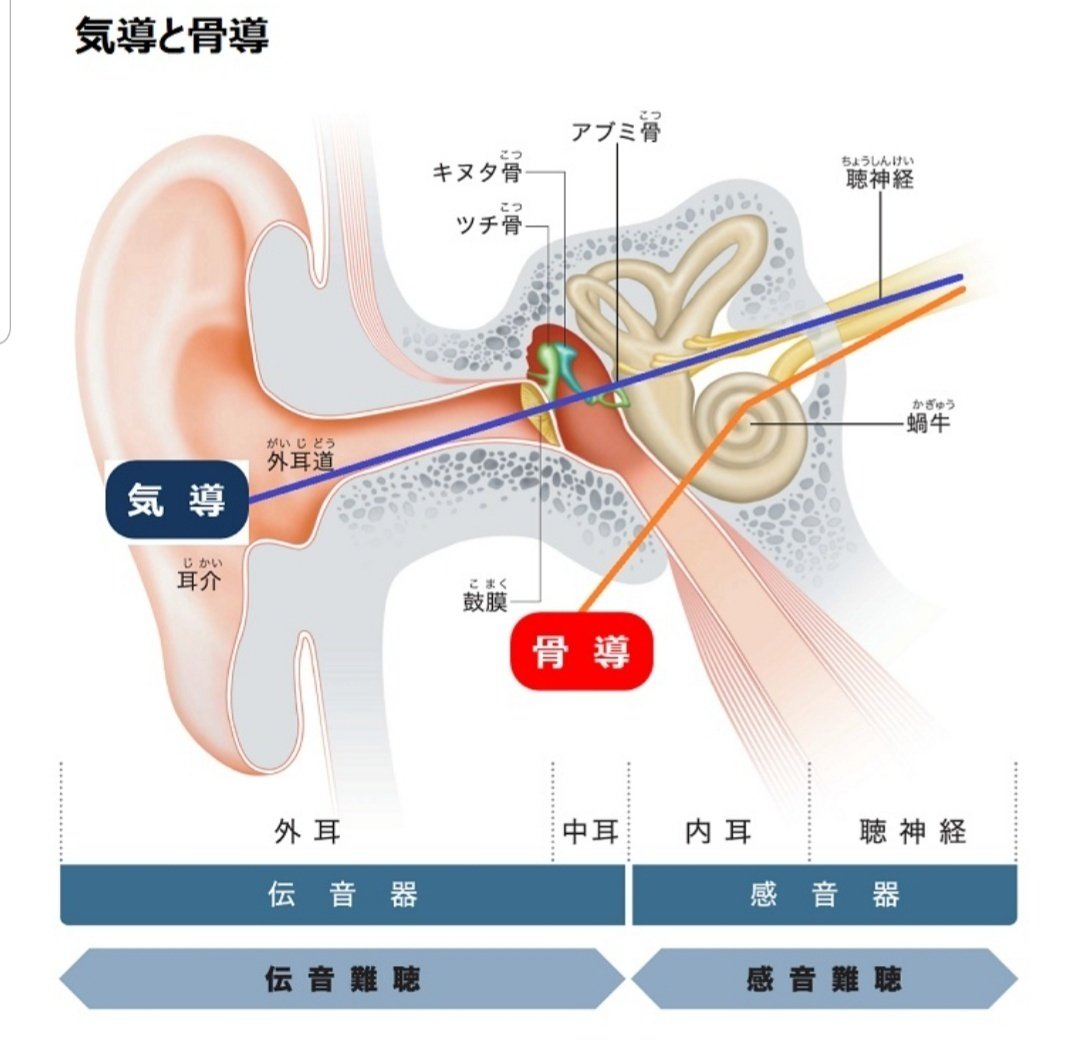

伝音性難聴、感音性難聴の違い

[伝音性難聴]

外耳や中耳といった伝音器の障害が原因で発生する難聴。

【感音性難聴】

内耳以降の感音器の障害が原因となって引き起こされる難聴。

音の伝わり方

《気導音》

外耳 ⇒ 中耳 ⇒ 内耳(蝸牛) ⇒ 聴神経 ⇒ 脳(聴覚野)

《骨導音》

内耳(蝸牛) ⇒ 聴神経 ⇒ 脳(聴覚野)

※骨導音とは、文字通り骨の振動によって伝わる音。

治療法⚠️

[伝音性難聴]では、気導聴力は低下するが、骨導聴力は低下しないため、骨伝導補聴器で難聴の改善が見込める。

[感音難聴]は気導聴力・骨導聴力ともに低下するため、医学的な治療による改善は困難だとされている。

学校に関連する耳の病気

<健康診断で注意する病気>

【耳垢栓塞】

耳垢栓塞とは、耳垢がたまって外耳道を栓のようにふさいでしまった状態。プールなどで耳垢が水でふやけて膨張すると、外耳道を塞いで難聴を起こすだけでなく外耳炎の原因にもなる。

【外耳炎】

症状は主に耳の痛み。耳をひっぱった時や入り口を押した時、あるいは咀嚼時などに痛みが増強するのが特徴。痒みや熱感があるだけの場合や、耳だれを伴うこともある。外耳炎予防のためには、次の点に留意する。

<1> 汚れた指や爪で必要以上に耳を触らない。

<2> 耳垢が溜まった状態でプールに入らない。

<3> 耳掃除をし過ぎない。不潔な耳掻きや綿棒は使わない。

【急性中耳炎】

中耳腔と鼻の奥(鼻咽頭腔)をつなぐ「耳管」という管を経由して、細菌やウイルスが中耳粘膜に感染を起こす病気。症状は耳の痛み、発熱、耳だれ、耳閉塞感。

【滲出性中耳炎】⚠️

滲出性中耳炎とは鼓膜の奥の中耳に滲出液が貯まった状態。滲出液に感染が起きなければ、通常は痛みない。アデノイドや扁桃の増殖により、耳管と呼ばれる空気交換の管が潰されて発生することが多く、「いつの間にかなっていた」というのがほとんど。軽度だが、難聴になることが問題となる。手術をしてチューブをはめ込んででも聴力を改善させる治療をすることもある。

※耳の痛みがないため、健診の聴力検査から受診につながり、発見されることもある。

【真珠腫性中耳炎(慢性中耳炎)】⚠️

鼓膜の一部分が中耳側に入り込むことで起こる病気。 入り込んだ鼓膜に垢が溜まりやすくなり、周囲の骨を壊しながら大きくなっていく。 細菌などに感染すると耳漏がでたり、痛みが出たりする。

原因は不明だが、耳管の機能やガス交換機能が悪いと、鼓膜が奥に引き込まれやすくなるといわれている。また、滲出性中耳炎が治りきらないことが関係しているといわれている。

過去問

問1

耳の構造に関する記述として適切なものは、1~4のうちのどれか。

1、耳の構造は、外耳、中耳、内耳の三領域に分けられるが、外耳を伝音系、中耳から内耳までを感音系という。

2、耳管は中耳と鼻腔をつなぐ管で中耳の内圧と外気圧を等しくする作用があり、あくびをしたときや嚥下時に閉じる。

3、三半規管は三つの半規管から成り立っており、リンパ液の流れを感覚細胞が捉え、頭が動いた方向や速さを認識する。

4、耳小骨は鼓膜側から内耳に向かってツチ骨、アブミ骨、キヌタ骨の順で連なっており、音圧のエネルギーを振動で内耳に伝えている。

問2

聴力に関する記述として最も適切なのは、次の1~4のうちでどれか。

1、オージオメータを用いた聴力検査には、音を聞かせ左右別に聞き取れる最大の音の強さを求める気導聴力検査と、頭蓋骨に直接振動を与えて行う骨導聴力検査がある。

2、オージオグラムとは気導と骨導の聴力検査結果を図表に記入したものであり、縦軸に音の高さ[Hz]、横軸に音の強さ[dB]を示す。

3、聴力検査により難聴の程度と障害の部位が判別でき、中耳がひどく侵され難聴が起こっている場合でも、内耳が正常であれば骨導はよく保たれる。

4、聴覚の神経の経路に異常をきたしたものは感音難聴に分類され、感音難聴の多くの場合は通院治療や外科的手術で改善が見込めるものである。

問3

次の図は、耳の構造を模式的に表したものである。この図中のア・イの器官の名称として適切なものは、A群の1~7のうちのどれか、それぞれ選び答えよ。また、ア・イの器官の説明として最も適切なものは、B群の1~5のうちではどれか、それぞれ選び答えよ。

【A群】

1、耳管 2、前庭 3、三半規管 4、鼓室

5、蝸牛 6、ツチ骨 7、内耳神経

【B群】

1、主に身体の傾きを感じ取る器官である。

2、主に身体の回転を感じ取る器官である。

3、内部にコルチ器があり、有毛細胞が並んでいる。

4、この器官に付いている筋の収縮によって、内耳に過剰な音刺激が入るのを防ぐ。

5、中耳の内圧と外気圧を等しく保ち、鼓膜の振動を助ける。

問4

難聴に関する記述として適切なものは、次の1~4のうちはどれか。

1、伝音難聴は、鼓膜穿孔や中耳炎など外耳から中耳に原因がある場合に生じる難聴である。骨導聴力は低下するが、気導聴力は低下しない。

2、突発性難聴は、通常両側性であり、一側性はまれである。ウイルス感染、循環障害など複数の病院が推定されており、発症時にめまいを訴えることがある。

3、ウイルス感染による難聴のうち、風疹ウイルスは、後天性難聴の原因となることが多い。

4、ヘッドホン難聴や音響外傷などの音響性難聴は、4000㎐の周波数帯の聴力低下を示すことが多い。

【解答/解説】

問1

答えは3。

1は「外耳から中耳を伝音系、内耳を感音系という」が正解。

2は「あくびをしたときや嚥下時に開く」が正解。

4は「耳小骨は鼓膜側から内耳に向かってツチ骨、キヌタ骨、アブミ骨、の順」が正解。私は、”つきあって”で覚えました。

問2

答えは3。

1:オージオメータは、音を聞かせ左右別に聞き取れる最大の音の強さを求める気導聴力検査に用いられる。

2:この問題がわからなくても、答えは導けるが、一応解説。周波数ごとの閾値をグラフ化したものをオージオグラムと呼ぶ。「縦軸に音の強さ[dB]、横軸に音の高さ[Hz]を示す。」が正解。

4:「感音難聴は、根本的な治療法はない。」が正解。

問3

答え

A群 アは6のツチ骨。 イは5の蝸牛。

B群 アは4。 イは3。

B群の説明。

1、主に身体の傾きを感じ取る器官である。=前庭

2、主に身体の回転を感じ取る器官である。=三半規管

3、内部にコルチ器があり、有毛細胞が並んでいる。=蝸牛

4、この器官に付いている筋の収縮によって、内耳に過剰な音刺激が入るのを防ぐ。=耳小骨(ツチ骨)

5、中耳の内圧と外気圧を等しく保ち、鼓膜の振動を助ける。=耳管

問4

答えは、4。

1:「(伝音難聴は)骨導聴力は低下しないが、気導聴力は低下する。」が正解。

2:突然発症した原因不明な難聴のことを「突発性難聴」という。突発性難聴では、耳鳴り、耳がふさがった感じ、めまいなどの症状が認められることがあり、多くの場合、一側性。

3:「ウイルス感染による難聴のうち、風疹ウイルスは、先天性難聴の原因となることが多い。」が正解。

4:健康診断の聴力検査で測定するHzであり、聴力低下している場合は、ヘッドホンの使用状況についても確認できるとよい。