【要約について】要約は誰のために書くのか

本の要約、よく使いますか?

「要約は、誰のために書くのかにより、内容や求められることが違うのではないか」

と、ふと疑問に思いました。

最近noteを始めた私は、

読んだ本について要約や感想、考察などをつらつらと書き綴っている中で、

・何文字にまとめたらいい?

・どこまで専門用語を詳しく書けばいい?

・そもそも要約だけでわかる本は知っている内容が書いてある本なのでは?

(無知な内容の本は、要約を読んでもさっぱり分からないから)

など、たくさんの?が知らず知らずのうちに浮かんできていたからです。

私の書いた要約は、一体誰に届いているのだろう、

もしくは、誰のために書くのが良いのだろう、

とも思いました。

そういうわけで、要約についてのnoteを

10分ほど調べてみたのですがピンとくるものがなく、

(そもそも、要約に対して疑問を呈しているものはかなり少なく、要約を書いているnoteがほとんど)

そういう時は、自分で考えよう、ということで。

今回のnoteは"要約"について私なりに考えてみてます。

要約について語るにあたり

▫️本要約の仕事をしていた時のこと

大学2年生の夏から冬にかけて、私は企業との業務委託契約で本要約の仕事をしていました。

具体的には次のような内容です。

・新入社員研修資料のための1500字テーマ別本要約

・入社後5年目研修のための本選定+要約

学生の立場で社会人向けの本を選ぶの?という感じですが、そこは置いておいて。

最初の方は、企業の方からいただいた本のリストをもとにして選書していました。

あんまり詳しいことは書けないので、

イメージできる程度にざっくりと。

新入社員向けには、マーケティングの本、世界的に有名な経営者の本、SDGsの本、思考法の本、などを。

5年目研修向けには、組織の本、後輩育成の本、自主性や問題解決、リーダーシップの本などを読んで要約しました。

実際、今その企業では、作った資料を用いて、

社内+社外への社員研修を行なっているとのことです。

※ 3ヶ月前に、担当の方からその様子について教えてもらいました。

要約についていきなり書く!?

と思う人もいるかなと思ったので、

noteで発信する以前は、そんなことをやっていた時期もありました

という話を書きました。

▫️noteでは誰がペルソナ?

要約は誰のために書くのか、という問い。

この問いが出てきた背景にもなる話です。

私が以前やっていたように、

要約を届ける対象が具体化されていれば、

ペルソナが決まりやすく、

要約を誰のために書けば良いのかはわかります。

もちろん、新入社員、5年目社員と言っても、

一人一人持っている知識は異なるので、

絶対的な正解がわかるわけではないですが、

適切と言われる要約の範囲は決まってきます。

一方で、noteを読む人って、誰がペルソナ?

実際に読んでくれる人や、いいねしてくれる人、それがペルソナぽい?

何日か前にnoteを始めてみて、読者の層は幅広く、

読み手自身が使う言葉や概念もそれぞれだな、と感じている今日。

別に、誰のためとかじゃなくて、自分のために書けばいいじゃん?

そう思う人もいるかも。

自分でもある程度はそう思っています。

このnoteも半分くらいは自分のために書いています。

けれど、"誰のために"を決めないと、

どこまで詳しく書いたらいいのか分からないし、誰にも伝わらないし、

何を書いたらいいのかどんどん分からなくなってきそうで。

結局自分のための日記と同じになってしまうのではないかと😇

そういうわけで、せっかくnoteで要約を書くので、

自分のためだけでなく、人のためにもなってほしい。

そんなことをふんわり考えていて、

一度整理してみよう、という思いのもと、

"誰のための要約か"ということを考え始めたいと思います。

とりあえず、ChatGPTに聞いてみた

ゼロベースで考えてみるのもいいのですが、とっかかりとして。

ChatGPT4oに聞いてみました。

▫️要約は〇〇な人々に求められている

👩💻 「要約は誰のために書くのでしょうか?」

要約は、以下のような人々のために書かれることが多いです:

忙しい人:長い文章やドキュメントを読む時間がない人にとって、要約は重要な情報を短時間で理解する手助けになります。

専門外の読者:特定の分野に詳しくない人でも、要約を通じて主要なポイントや結論を把握できます。

意思決定者:ビジネスや組織において、迅速に意思決定を下す必要がある人々が、要約を基に判断を下すことがあります。

学生や研究者:膨大な量の資料や論文を扱う際、要約を読んで必要な情報だけを抽出することが求められます。

記録や報告のため:要約は、会議の議事録やプロジェクトの進捗報告などで、後から参照しやすくするためにも利用されます。

要約は、情報のエッセンスを捉え、効率的に伝えるためのツールとして、多くの状況で役立ちます。

要約にはいくつかの伝える対象がありそうですね。

忙しい人、専門外、意思決定者、学生、記録や報告。

大きく分けると、

① 時間がないパターン。知りたい情報に素早くアクセスしたい人向け。

② 情報源多すぎるパターン。どの情報源に時間を割くのか選択する人向け。

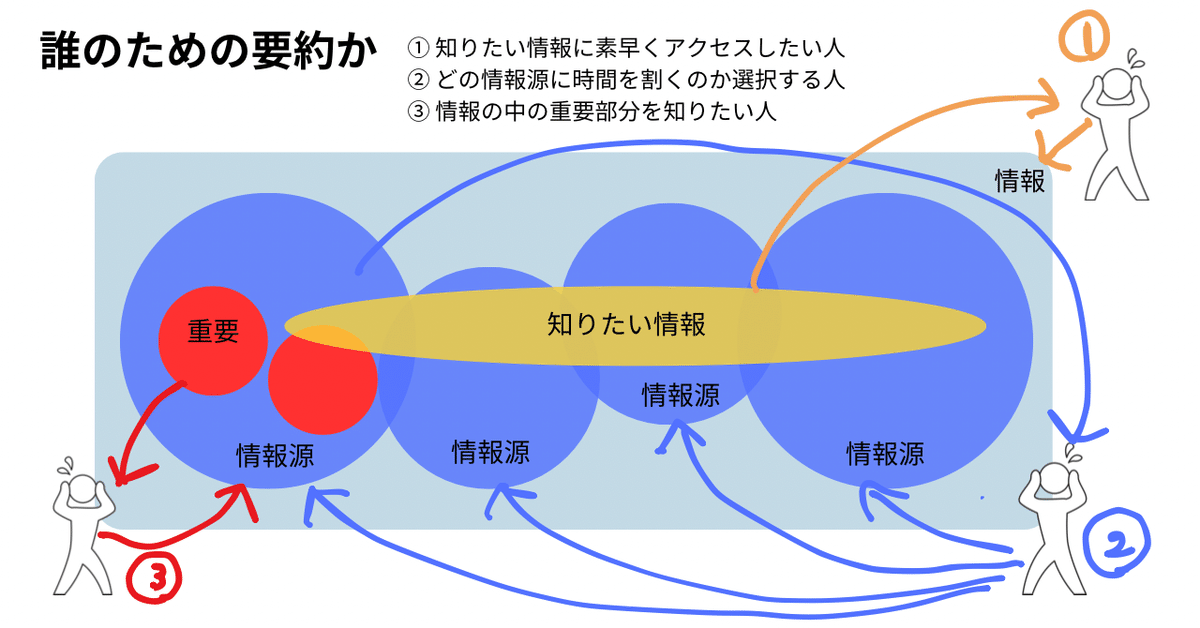

③ 情報内コスト削減パターン。情報の中の重要部分を知りたい人向け。

の3つに分けられるのかなと思います。

また、分けずに一言で特徴を言うと、

限られた時間の中で、情報をコスパ良く扱いたい人が対象

となるでしょうか。

そんな文章で言われても、、、

文章だけだと理解しづらい、私みたいなタイプもいるかな?

と、要約を求める人(3パターン)の図を書いてみました。

情報のどの部分を求めるかは異なるが、情報をコスパ良く扱いたいという点では一致する。

こんなふうに要約を考えることがないと、

「ふーん、なるほどー」と要約を読んでしまいがちですが、

自身が要約を読もうとする時を思い返すと、確かにこの3パターンに分類できそうです。

読者のあなたは、どうでしょうか?

要約を読む魅力はこれだけではないよ、

そう思う人は、

私もそう思うので、読み進めてください。

少し寄り道しましたが、

各パターンに対して、

"理想的な要約"とは何か、考えてみました。

① 時間がないパターン。知りたい情報に素早くアクセスしたい人向け。

理想 : 知りたい情報へのアクセスが早い

→すぐに答えを探せる要約

② 情報源多すぎるパターン。どの情報源に時間を割くのか選択する人向け。

理想 : 情報源としての信頼性や内容の濃さを確かめたい

→どの層に向けた文(≒専門度)なのか、なぜ人気なのかわかる要約

※ なぜ人気かとは、内容、書き方、トレンドなど人気の理由は何かということ

③ 情報内コスト削減パターン。情報の中の重要部分を知りたい人向け。

理想 : 情報の中で重要な部分を取捨選択してほしい

→その本の中でインパクトがあることやメッセージを取り出した要約

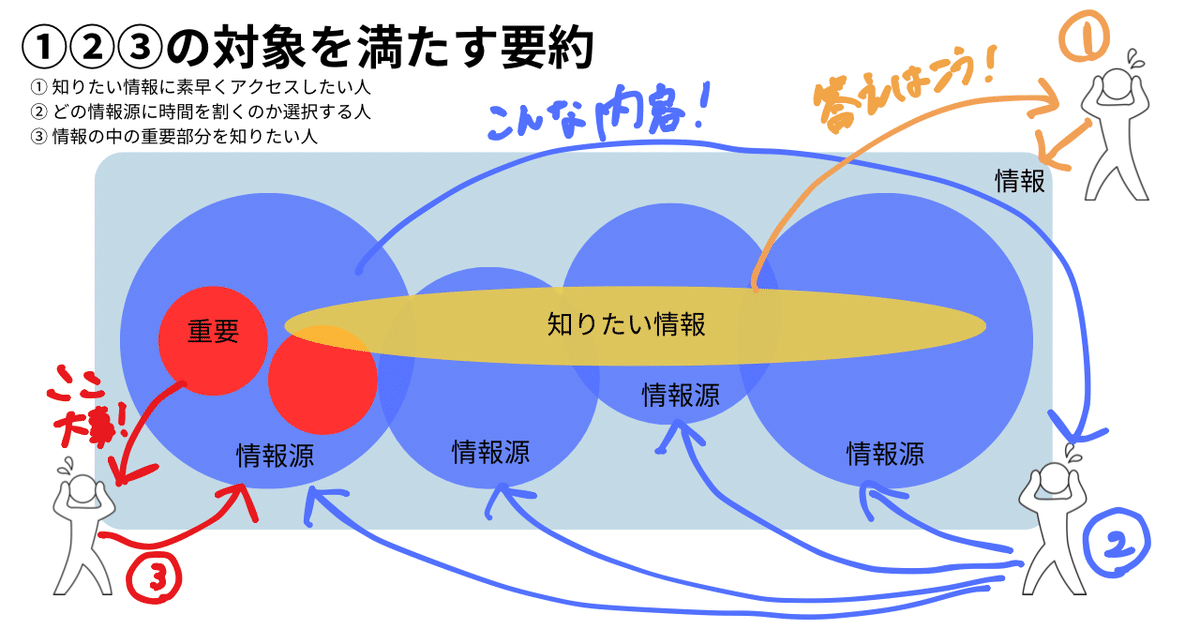

上記のどのような人々の欲求にも応えられる要約を理想的とすると、

見出し(問い)に対する答えが見つけやすく、

内容と専門度合いが分かり、

自身が読む時に重要ポイントとして読むべきポイントもわかる要約。

このような要約が、理想的なのかな、と思います。

………しかし、それって本当でしょうか?

そんなに間違っていないとは思うんです。

基本的なところはこの考え方のままでいいと思います。

けれど、私は自分が要約を読む時に、思うのです。

それだけではない、と。

ちょっと長くなってしまうし、誰のためという趣旨にもずれてくるので、

このことについては次のnoteで書こうと思います。

書いたらここにも記事載せます。

なんとなくのイメージですが、こんなことを書こうと思っているので、

興味ある方は楽しみにしていてください👇

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

いい要約とは何か?

私にとっていい要約とは。

学びだけでない、役立つだけでない。

自分自身の行動を変容させられたり、

未来に希望を持てたり、知的好奇心や意欲を刺激されたり…

単純に"綺麗にまとまっているもの"ではないと思う。

その人らしさ、強いメッセージ、今まで汗水垂らして頑張ってきたことやもの…

"どこか人間らしいもの、その人だからできる何かが含まれているもの"

そういう要約が自分にとっては、いい要約だと思う。

………

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ひとまず、"誰のために要約を書くのか"というこのnoteでの問いは、

次の図で、まとめておきます。

スマホの方はスクショもぜひ、です。

それぞれの情報源が書籍を表していて、この図は一番左の情報源=書籍を要約し、紹介するときに、

各対象に要約で求められる内容(知りたい情報、情報源、重要な情報は何か)を表しています。

後半は、

今要約を必要としている他人のため、

という軸ではなく、

未来のことや自分のため、

という視点で要約について書いてみます。

▫️要約は未来の自分のためでもあると思う

私にはもう2つ、要約には重要な対象がいると思っています。

それが、未来の組織と自分です。

④ 未来の組織。

組織のために、議事録的位置づけとして、すぐにアクセスできる形で重要な情報を残しておく。

⑤ 未来の自分。

④と似ているが、自分のために、メモのように重要情報を残す。要約時には、要約できる程度に情報を解釈、もしくは自身の経験や知識と合わせながら整理。そうすることで、要約時に自分の中での理解を促すことに加え、要約を振り返った時に、すぐに情報を理解し利用できるようになる。

④に関しては、割愛。そのままの意味です。

会社でもグループでも家族でもどんな組織でも成り立つと思います。

⑤について。

最初の方に、このnoteを書いている(理由の)半分は自分のため、と書きました。

それは、⑤に由来するもので、少しだけ補足で説明します。

要約って、すぐに理解できるものと理解できないものがあると思うんです。

その違いは、単純に要約が上手いか、下手か、ではないと思います。

実験的なものを。

① AさんはNαとしてうまれ、Xというショップをつくって、63歳で大殿籠った。

② 稲盛和夫は鹿児島出身で、京セラをつくり、2年前の8月に亡くなった。

同じような文章構成で書いているのですが、

知らない言葉や、複数意味を持つ言葉、自分の知識と紐づけられるかによって、

文章の理解は促進も阻害もされるものだと思います。

①の文章は本当になんの意味もない適当に書いた文章なので、忘れてください🙏

②の稲盛和夫については、もし、稲盛さんも京セラも鹿児島も知らなければ、

もしかしたらスッと理解できないかもしれません。

海外の日本では知られていない起業家などを入れてみたら、わかりやすいかも?

ともあれ、何を言いたいのか、1つ目。

自身で要約するほどに読んだ文章や内容は、

一度頭の中で理解しているため、要約の再読によって想起可能である。

すぐに使える知識に再び戻せる。

ということ。

言いたいこと2つ目。

要約を読んでスッと理解できる場合は、

内容自体に馴染みがあったり、言葉や考え方に触れたことがあったりと、

ゼロからのスタートではないはず。

要約を読んでそのことを理解できるのは、

要約が上手なのもあると思いますが、自身に似た知識や学んだ経験があるから。

要約は、これらの知識や経験があってこそ、理解が成り立つのだと思います。

逆を言った方がわかりやすいかも、と思ったので2つをまとめた逆バージョンも。

要約の行為が、新しい知識に対する自身の解釈や理解を深めることにつながる。

全く知らない知識を要約されても、ほとんど理解できない。

1つ目の文は、新しい知識を手に入れたら、絶対に要約をしろというわけではなく

要約をすることは自分のため、特に自身の理解促進のためになる、

という話をしています。

2つ目の文は、経験がある人にはわかってもらえるようなものだと思っています。

(乱暴でごめんなさい)

こういう要約わからない経験をしたことがない人は、

難しそうな哲学の本の、"おわりに(=あとがき)"部分を読んでみてください。

本を読んだ後で見ると上手くまとめらているなと思うのですが、

哲学は、私たちの普段生きていて得られる知識とはまるでかけ離れていて、

最初に要約を読んでも何を言っているのかほとんど分からないことがほとんどです。

まとめ

長く長くお付き合いいただきありがとうございます。

内容を簡単にまとめて終わります。

"スキ"が力になるので、読み終わった最後にポチッと押していただけると嬉しいです。

▫️要約が求められる時に意識する対象

一般的な要約をするとき。

要約を求める相手は、最大効率で情報収集をしたい人と考えたらよいのでは?

具体的に要約をする時に考慮する対象は以下の3つです。

・知りたい情報を求める人→問いと答えをわかりやすく提示する

・情報源としての有益性を知りたい人→内容の濃さ、専門性を提示する

・情報の中の重要なポイントを探す人→キーポイントを絞って説明する

だから、書籍要約においては、すべての内容を幅広く要約する必要はないと私は考えます。

(それならAIにもできそうです。)

私自身もまずは3タイプをまずは意識して、

要約してみようと思います。

▫️要約は未来の自分のためにもなる

物事を理解するのには時間がかかる上、整理が必要。

要約は、自分の理解を促進できる方法の1つだと私は思います。

また、要約を読んで理解ができない時には、

要約が微妙な場合と、

自身の知識や経験が足りていない場合、

2軸で考えるのが良いと思います。

全く異なる次元の話を並列して書いているのは、

次の理由からです。

「要約を理解できない」と思う、もしくは言われる背景には、

要約のうまさと、読み手の知識・経験不足の2つの理由があると思います。

そのどちらなのかを明確にすることで、

理解できないな的確に対応できると考えるからです。

つまり、

要約が下手で読めないと判断したら、その要約を読むのを諦めればいいし、

自身の知識や経験が足りないと判断したら、

要約できるほどに文章を読み込むというアプローチによって、

誰かのためではなくても、自分のために要約すれば良い、と思う。という話です。

※要約以外の新しい知識を解釈する方法もあると思うけれど、今回は要約の話だから要約のメリットという意味でそう書いています。

というわけで、

要約は読む側にも書く側にもメリットがあるといいなと思う私が、

メリットって何?どうしたらいいん?何意識して書こう?

ということを真面目に考えてみた話でした。

以上です。

読んでいただきありがとうございました!