医薬業界におけるデータインテグリティ

はじめに:データインテグリティとは

データインテグリティ(Data Integrity: DI)とは「データ完全性」と呼ばれるものです。

データが全て揃っていて欠損や不整合がないことを保証することを意味します。すなわち、各種操作(転送、格納、検索)が行われる際にデータがひとまとめで扱われ、目的とする操作に対して期待されるデータ品質を維持することで、簡単に言えば、データ完全性とは、データが一貫していて正しく、アクセス可能であることを保証するものです。(出典:ウィキペディア)

データインテグリティが何故重要?

データインテグリティ(Data Integrity)が何故重要なのかは、データが正確かつ一貫しており、改ざんされていないことを指します。この概念が重要である理由は以下の項目があげられます。

信頼性の確保

データが正確であることは、そのデータに基づいて行われる意思決定の信頼性を保証します。企業や個人が正確な情報に基づいて行動することで、効率的かつ効果的な結果を得ることが可能です。

データ損失や改ざんの防止

データ損失や改ざんの防止データの改ざんや損失が発生すると、業務やシステム全体に深刻な影響を及ぼします。例えば、金融業界では、不正なデータが資産運用や取引のリスクを高める可能性があります。

法的および規制上の要件

多くの業界では、法的規制に従ってデータを正確かつ保護された状態で管理する必要があります。たとえば、医療業界では患者データの保全が重要であり、誤りや改ざんが発生すると法的問題や罰金につながる可能性があります。

システムのパフォーマンス向上

整合性のあるデータを保つことは、システム全体の効率を高めます。不正確なデータが混在すると、システムが誤作動を起こしたり、無駄なリソースが消費される可能性があります。

顧客の信頼維持

資料の情報が正確で安全に保たれていることを期待します。データインテグリティが損なわれると、顧客の信頼が失われ、企業の評判に悪影響を及ぼします。

医薬品のデータ不正事件(1)

医薬品のデータ不正事件(2)

化血研事件 (出典:https://www.nikkei.com/article/DGXLASDG02H94_S5A201C1CR8000/)

2015年 熊本市の化学及血清療法研究所(化血研)が国の承認していない方法で血液製剤を製造していた問題で、化血研の第三者委員会は、20年以上にわたり、虚偽の記録を作成するなどして不正の隠蔽を図ってきたとする報告書を公表した。歴代幹部が不正を認識しながら放置してきたと指摘し、「重大な違法行為で、常軌を逸した組織的な隠蔽体質だ」と批判した。

【参考】小保方氏事件

STAP細胞事件と呼ばれ、科学者コミュニティに大きな影響を与えた。

・検証実験(再現実験)が成功せず、STAP細胞として保存されていた細胞であったがES細胞であったことが明らかになる

・理化学研究所が研究不正を認定し、Nature誌に掲載された論文を撤回する

・小保方氏の博士論文に不正行為があったことが認定され、博士号を取り消す

等があげられるが、データ捏造事件は多数あった。

何故、データインテグリティが重要か

【データ捏造は会社の存続にかかわる!】

事件後の化血研の主要事業は、明治ホールディングス、熊本県の企業グループ、熊本県が共同出資するKMバイオロジクスに譲渡された。

【承認申請データの信頼性は!】

承認申請における全てのデータは、PMDA信頼性保証部の監査対象となり、データの捏造・間違いは許されれない。

・捏造は承認が得られないどことか、公開され、行政処分が行われるおそれがある

・間違いがあっても、全てのデータが正しいか、当局から再確認の指示を受けることとなる

データインテグリティの要件とは

データインテグリティ(Data Integrity: DI)は、5つの原則からなるALCOA原則、もしくはその拡張版である9つの原則からなるALCOAプラスが、その要件になっています。

また、データインテグリティ自体は決して新しい概念ではなく、これまでGMP(Good Manufacturing Practice)などにおいて要求され、2021年4月にGMPが改訂され、明確にデータインテグリティの要件等が規定されましたので、ご紹介します。

医薬品等におけるデータインテグリティの目的

医薬品等に於けるデータインテグリティの目的は患者の安全性を確保することです。

データインテグリティを確保するために、ALCOA、またはALCOAプラス(詳細は後述)の要件に合致しているかを、全社員の意識をもって監視、運営することが求められます。

データインテグリティの要件

再掲になりますが、データインテグリティの要件は、ALCOA原則(アルコア原則)、もしくはその拡張版であるALCOA+(アルコアプラス)であるとされています(次のスライド図1参照)。

ALCOA+の各項が関連するGMP(Good Manufacturing Practice: 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準)に規定されています。次のスライド図1のALCOA+の説明は GMPなら当然のことと思われるかもしれませんが、関連するGMP条文をALCOA+項目の観点から読み込むとALCOA+の理解を深めることができます。また、GMP解釈の再確認にもなります。

図1 ALCOA原則とALCOA+(プラス)

【電子記録の真正性確保】

コンピュータ化システムにおける電子記録の真正性確保の要件として厚労省ERES(Electric Record and Electric Signature: 電磁気的記録及び電子署名)指針1)に以下の3項があげられている(次のスライド図2参照)。

・セキュリティ(アクセス権限)

・監査証跡(Audit Trail )

・バックアップ

電子記録の真正性の確保とは、電子記録を完全、正確、かつ信頼できるものにすることである。コンピュータ化システムに対してFDAが査察において指摘したデータインテグリティ不適合は、この真正性確保の3要件に分類することができる2)。コンピュータ化システムにおけるデータインテグリティ対応の技術要件は、電子記録の真正性確保の3要件であると考えられる。

セキュリティ

IDとパスワードなどによりシステムへのアクセスを権限者のみに制限する。

監査証跡

記録の生成・変更・削除および操作の履歴情報であり以下の情報を含める。 誰が 何時 何から何へ 変更・削除の理由 手書きの生データを変更・削除する場合と同じ概念である。

バックアップ

システムの障害対応および災害対応のために取得する。いざと言うときにシステム復旧に使用できるよう、改変や損傷からの保護が必要。

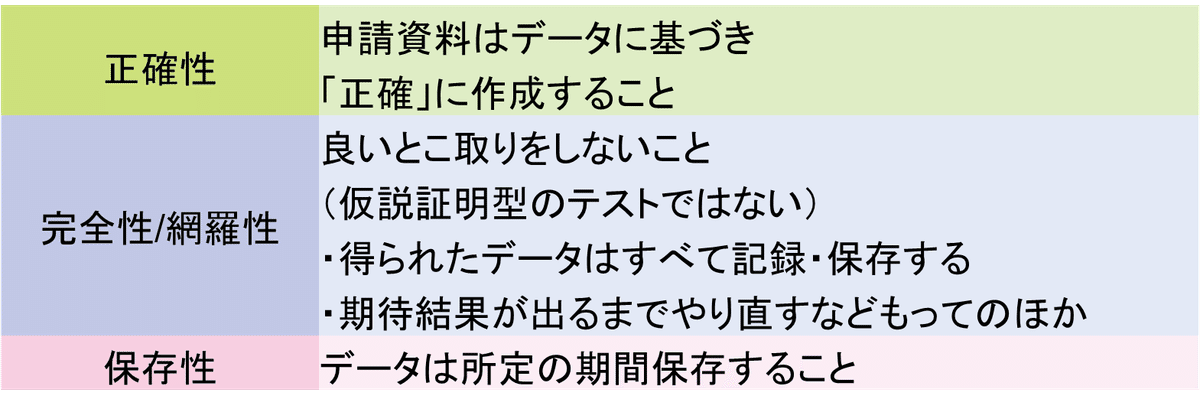

【信頼性基準】

薬機法施行規則の第43条に「申請資料の信頼性の基準」が定められている。申請資料を信頼できるものとするために以下の3要件が定められており、その要旨を図3に示す。

この基準は申請資料が対象であるが、GMPデータを信頼できるものとする場合にも適用でき、この基準の3要件をデータインテグリティ対応の手順要件とするのがよい。

GMPでのデータインテグリティの用語

生データ

PIC/S GMP 「第4章 文書化」における生データの説明:

・少なくとも、品質判定に用いる全てのデータを生データと規定すること

・生データとなる電子記録を規定すること

厚労省「GMP事例集(2022年版)GMP20-5 」 における定義:

・最終結果を得るために使用した元となるデータ

・最終結果を得るに至った過程を含む記録

・最終結果を検証することができるもの

従来は生データを「最初にとらえた情報」と規定していたかもしれないが、GMPにおける現時点での生データ定義は上記となる。

重要工程パラメータ(CPP:Critical Process Parameter)

ICH-Q8 製剤開発 における定義:

・変動が重要品質特性(CQ A: Critical Quality Attribute)に影響をおよぼす工程パラメータ

・要求品質を保証するためにモニタリングや管理が必要

メタデータ

メタデータとはデータの意味を理解するのに必要な情報のことである。データの数値だけでは何を意味するのかわからない。たとえば「23」という数値は、「mg」といった単位表示のようなメタデータがなければ何の意味もない。データを収集した日時のタイムスタンプ、データを生成したテストや分析を実施した人のユーザーID、データ収集に使用した機器のID、監査証跡などもメタデータとなる。(出典: FDAのデータインテグリティガイダンス §3-1b)

メタデータも生データである。

オリジナル・レコード

紙であろうが 、電 子であろうが最初に捉えた情報

(出典: PIC/Sの査察官むけデータインテグリティガイダンス §7.5)

真正コピー (True Copy)

オリジナル・レコードの正確な検証済みコピー(出典:MHRAのGXPデータインテグリティガイダンス §6.11.2)

ダイナミック・レコード (動的記録形式の記録)

データ処理、データ解析、データ拡大表示ができるような動的記録形式の記録。例えば、電子的に維持されているクロマトグラフィのオリジナル・レコード。(出典: MHRAのGXPデータインテグリティガイダンス §6.11.1)

オリジナル・レコードが電子的なダイナミック・レコードである場合、オリジナル・レコードもしくはその真正コピーを電子的に維持しなければならない。

スタティック・レコード (静的記録形式の記録)

紙やPDFのように、データが固定されており再処理や拡大表示ができないような静的記録形式の記録を指す。(出典: MHRAのGXPデータインテグリティガイダンス§6.11.1)

スタティック・レコードを紙もしくはPDFフォーマットで維持してよいが、以下のものを含めて保管すること。

・メタデータ

・関連する監査証跡

・結果ファイル

・各分析の実行に特有なソフトウェア/システムの構成設定

・生データセットの再構成に必要な全データ処理の実行記録(メソッドと監査証跡を含む)

(出典: PIC/Sの査察官むけデータインテグリティガイダンス §8.10.2)

なお、上記を紙で維持するのはGMP的にやっかいであると記載されている。紙より電子で維持する方が楽であると示唆しているようである。

データインテグリティを危険にする要因

・悪意/故意

データ改ざん、不都合の隠蔽、意図的な逸脱行為など

・無知/不注意

そこまでやる必要があるとは知らなかった(無知)、うっかりミスを犯した(不注意)など

無知や不注意によるデータインテグリティ不適合も悪意/故意によるデータインテグリティ不適合も、患者の安全を脅かすという点では同じである。無知/不注意に起因したデータインテグリティ不適合が許容されるわけではない。

申請資料の信頼性の基準の要旨を図3に示したが、完全性/網羅性(良いとこ取りをしないこと)には注意が必要である。例えば、不安定な試験法や不安定な機器を使用している場合、規格外の結果となりやすい。そして、規格外の結果となった理由を、不安定な試験法や機器が原因だと担当者レベルで勝手に判断し、試験をやり直し良い結果だけを記録に残すような慣習となりがちである。このような慣習が発覚すると、データインテグリティ不適合として指摘を受ける。

完全性/網羅性が求められていることを知らずに(無知)、試験をやり直し良い結果だけを記録していたために指摘を受ける例は大変多い。

・得られたデータはすべて記録・保存すること

・期待結果が出るまでやり直すなどもってのほか