【印刷推奨】英語の品詞をわかりやすく解説したまとめ

品詞について

英語が苦手な方は単語の品詞なんてあまり気にしたことが無いのではないのではないでしょうか。僕も高校生の時に初めて品詞というものを知り、はじめの頃はあまり気にしていなかったです。ですが、勉強を進めていくうちに品詞の大切さを痛感していきました。みなさんも最初は品詞なんてって思うかもしれませんが、必ず役に立つと思うので良ければ読み進めてください。

品詞とは何かというと単語の種類のことです。この種類の中で英文法の土台となるのは、名詞、動詞、形容詞、副詞、前置詞、接続詞、助動詞、冠詞です(関係詞、疑問詞など他の品詞も重要ですが今回は省きました)。これらの品詞の理解は英文読解や英文法に必要不可欠なので、それぞれ一緒に確認していきましょう。

以後、英文中の[ ]は名詞のまとまりを、( )は形容詞のまとまりを、< >は副詞のまとまりを表します。

名詞

モノや概念の名前です。「犬(dog)」や「水(water)」、「愛(Love)」や「友情(friendship)」、「違い(difference)」や「政府(government)」など挙げだしたらきりがないです。

文型において、名詞は主語(S)、目的語(O)、補語(C)になることができます。

名詞は可算名詞(数えられる名詞:犬、ペン、車など)と不可算名詞(数えられない名詞:水、砂糖、幸福など)に分けられます。なんか数えられそうな単語も不可算名詞であることがあるので注意が必要で、そこを試験では出してきます。

試験に頻出の不可算名詞は以下の通りです。

information(情報)、baggage/luggage(かばん)、paper(紙)、advice(アドバイス)、furniture(家具)

数え方はa piece of ~ (ひとかけらの~)やtwo glasses of ~(二杯の~)といったように数えます。

動詞(文型の話は長くなるので別の回に説明)

文字通り動作を表す語であり、文の形を決める最も重要な品詞です。

differ(異なる)、arrive(到着する)、reach(到着する、手を伸ばす)、remain(~のままである)、give(与える)、consider(考える、みなす)など挙げだしたらきりが無いです。

文型において、動詞はVとなります。

動詞ごとに使える文型が異なるので、それは個々に覚えなければなりません。findのように複数の文型をもっている動詞もあり、第3文型では「Oを発見する」の訳を持ち、第5文型では「OをCと思う/気づく」の訳になるなど、文型により訳語も変わってきます。

動詞は大きく3つに分けるのがおすすめです。

1つ目は自動詞(完全自動詞)(V1)、2つ目はbe動詞型の動詞(不完全自動詞)(V2)、3つ目は他動詞(V3,V4,V5,Vα)です。

詳しい説明は別の回にするとして、ここでは簡単に説明します。

1つ目の自動詞(完全自動詞)は、補語も目的語も取らない動詞です。

arrive「到着する」、go「行く」、live「生きる、住む」、fly「飛ぶ」などがあります。目的語をとらないため、「~に、~を」と目的語をとらせたい場合は前置詞をつけることで後ろに目的語(名詞)を持ってくることができます。

例 arrive at~「~に到着する」, go to~「~へ行く」

2つ目のbe動詞型の動詞(不完全自動詞)は、補語をとり「主語=補語」の関係をもつ動詞です。

be動詞、look「~に見える」, sound「~に聞こえる」, remain「~のままである」, get「~になる」などがあります。

数はそれほど多くありません。

be動詞型の動詞のポイントは、「主語(S)=補語(C)」の関係を持っていること、Cなので形容詞を伴うことができることです。

例えば、I am a teacher.「私は先生です」の文では「私=先生」となっています。同じように、You look tired.「あなたは疲れているように見える」の文では、「あなた=疲れている」の関係にlook「~にみえる」の意味がプラスされています。そしてもう一つ着目すべきなのは、tiredという形容詞を取れることです。目的語(O)は名詞しか成れないのに対して、補語(C)は名詞と形容詞のどちらも成ることができますから、be動詞型動詞のあとには形容詞が来れます。

3つ目の他動詞は目的語(O)を伴う動詞で「Oを(に)動詞する」という関係も持ちます。

kick「~をける」, like「~を好む」, give「~を与える」, make「~を作る」, buy「~を買う」, bring「~を持ってくる」, teach「~を与える」など、山ほどあります。

目的語をともなう動詞を他動詞と言いますが、その中でもOだけを伴う第3文型の他動詞、Oを2つともなう第4文型の他動詞、OとCをともなう第5文型の他動詞、O+αをともなう他動詞というようにさらに分かれます。

ちなみに、受動態は作り方からわかるとおり、他動詞の動詞でないと作れません。

ここまで分類しておいてなんですが、どの動詞もどれか1つに必ず決まるというわけではありません。例えばbe動詞は「いる、ある」の意味では自動詞ですが、もちろん第2文型の動詞としても使われます。speakは「話す」の意味では自動詞でspeak to「~に話しかける」と使いますが、言語を目的語にとるとI can speak English.のように他動詞でも使います。実は自動詞と他動詞両方使える動詞は非常に多いので、結局は動詞ごとに覚えていく必要があります。

文型に関する話はこちらをご覧ください。

形容詞

形容詞とは名詞の状態をいう言葉です。

「安い(cheap)」、「古い、年老いた(old)」、「かわいい(cute)」、「違った(different)」、「社会的な(social)」などがあります。

形容詞は2つの用法、限定用法と叙述用法があります。

限定用法は名詞を修飾する用法で、

cheap products(安い商品)、a cute dog(かわいい犬)、social distance(社会的な距離)などどのような名詞か説明しています。

言い換えると、様々な犬の中から「かわいい犬」と犬をかわいいやつだけに限定していますから、限定用法です。

叙述用法は補語(C)になる用法です。

補語(C)とは主語(S)や目的語(O)の性質や状態を叙述する語です。

第2文型ではS=Cの関係があり、第5文型ではO=Cの関係になります。

文型において、形容詞はCになることができます。

上の例文でいえば、「この犬はかわいい」とこの犬の状態を叙述しているので叙述用法です。

副詞

名詞以外の品詞を修飾する語です。

例えば、副詞であるvery(とても)やfast(速い)を見てみると

very(とても)は速さの程度を説明しているから副詞fastを修飾しています。fast(速く)は走るという動作の程度を説明していますから動詞runsを修飾しています。

また

Luckily, he won the game. 「幸運にも、彼はその試合に勝った」

この文では、副詞luckilyは文全体を修飾していると言えます。

副詞は名詞以外の様々なものを修飾し、どこを修飾しているかも不明瞭な場合もあるため、読解において出てきた副詞がどこを修飾しているかを確認することはさほど重要ではありません。

副詞は文型において、主語(S)、補語(C)、目的語(O)のどれにもなれません。言い換えると、副詞は文の構成要素とは成らないお飾りみたいなものです。

前置詞

前置詞はin、at、on、of、from、with、byなどがあります。そもそも前置詞は「何の前に置くことば(詞)」なのでしょうか。答えは名詞です。言い換えると前置詞の後には必ず名詞が来ます。前置詞と名詞は1つのまとまりを作り、形容詞と副詞の働きをします(前置詞は形容詞句と副詞句になる。句とは2語以上のまとまり、節とは主語と動詞を伴う意味のまとまり)。

例を見てみましょう。

a tree (in the park) 「公園にある木」

この場合、in the parkはどのようなa treeなのかを説明しているので、in the parkは形容詞句と言えます。

I run <in the park>. 「私は公園で走る」

この場合、in the parkは名詞を修飾しているわけではありませんから、副詞句といえます。

知識として前置詞句が形容詞句や副詞句になることを知っていればよくて、文章を読む際にはさほど気にしなくて良いです。

文法的に知っておいて欲しい知識としては、前置詞の後の名詞は目的格の形で置かれます。普通名詞は主格と目的格が同じ形であるため気づかないかもしれませんが、人称代名詞で見てみるとよくわかります(主格 I, he, she 目的格 me, him, her)。

例

at the restaurant, of the family, in white

on him, by her, about them

接続詞

接続詞は2つの文をつなぐ役割を持っていますが、そのつなぎ方で2種類に分けることができます。1つ目は、and, but, yet, or, for, so, norといった等位接続詞です。2つ目がwhen, though, if, that, whetherなどの従属接続詞です。

簡単に言うと、等位接続詞は2つの文をくっつけるイメージなのに対して、従属接続詞は文が大きな全体の文の一部となる感じです。

具体的に見ていきましょう。

I went to the supermarket and I bought the tomato.

「私はスーパーに行ってトマトを買った。」

等位接続詞andはI went to the supermarketという文(1セットのSとV)と

I bought the tomatoという文をつないでいます。この文章を書いた人は2つの文のどちらを強調して伝えたいか言われれば、どちらも同じくらいでしょう。2つの文を「等しい力関係で結ぶ」のが等位接続詞と言えます。

これに対して、次の文を見てみましょう。

<When I was a child>, I was good at playing soccer.

「私は子供のとき、サッカーをするのが上手だった。」

従属接続詞whenはI was a childという文とI was good at playing soccerという文をつないでいるのですが、どちらの文をメインとして伝えたいかと言うと

I was good at playing soccerのほうです。このメインとなる文を主節と呼び、力関係で主節に従属する形で文全体の一部となっている節を従属節と言います。

今回の場合、従属接続詞whenは副詞節を作り、文全体のなかで副詞としての役割を果たしています。

他の例も見てみましょう。

この文は、thatという従属接続詞によってhe is smartという文が[that he is smart]という名詞のかたまり(名詞節)となり、I think Oという文の一部に組み込まれた形です。今回の場合、従属接続詞thatは名詞節を作り、文全体のなかで目的語としての役割を果たしています。

助動詞

動詞の前に置き、動詞の意味に少し意味を足す言葉です。

can, will, may, should, mustなどがあります。

助動詞の後の動詞は原型にするのがポイントです。

He runs fast. 「彼は速く走る。」

He can run fast. 「彼は速く走れる。」

冠詞

冠詞は名詞の前に置く品詞でa/an(不定冠詞)やthe(定冠詞)があります。1つの不特定のものにa/anをつけ、複数の不特定のものには何もつけません。

「特定」とは「一つに決まる」ということです。

例えば、「(何でもいいから)リンゴ一つ食べたい」のときはan appleですが、直前で「ジョナゴールドって品種がおいしいんだよね」という話をしていて「(ジョナゴールドの)リンゴ1つ食べたい」のときはthe appleです。

他の例では、

「(いくつかシャツが売られていて)これじゃなくて他のシャツ見せてください」と言うときはPlease show me another(an otherのこと)と言いますが、「(シャツが残り2枚しかなくて)これじゃなくてもう一方のシャツ見せてください」と言う時はPlease show me the otherとなります。

前者はいくつかシャツが売られているなかで他のシャツと言うと1つに決まらないためanが使われており、後者は2つのシャツのうちこれじゃないもう一方というと1つに決まるのでtheを使います。

a/anとtheの使い分けは文法問題では重要ですが、英文読解や普段のコミュニケーションではそれほど気にしなくてよいでしょう。

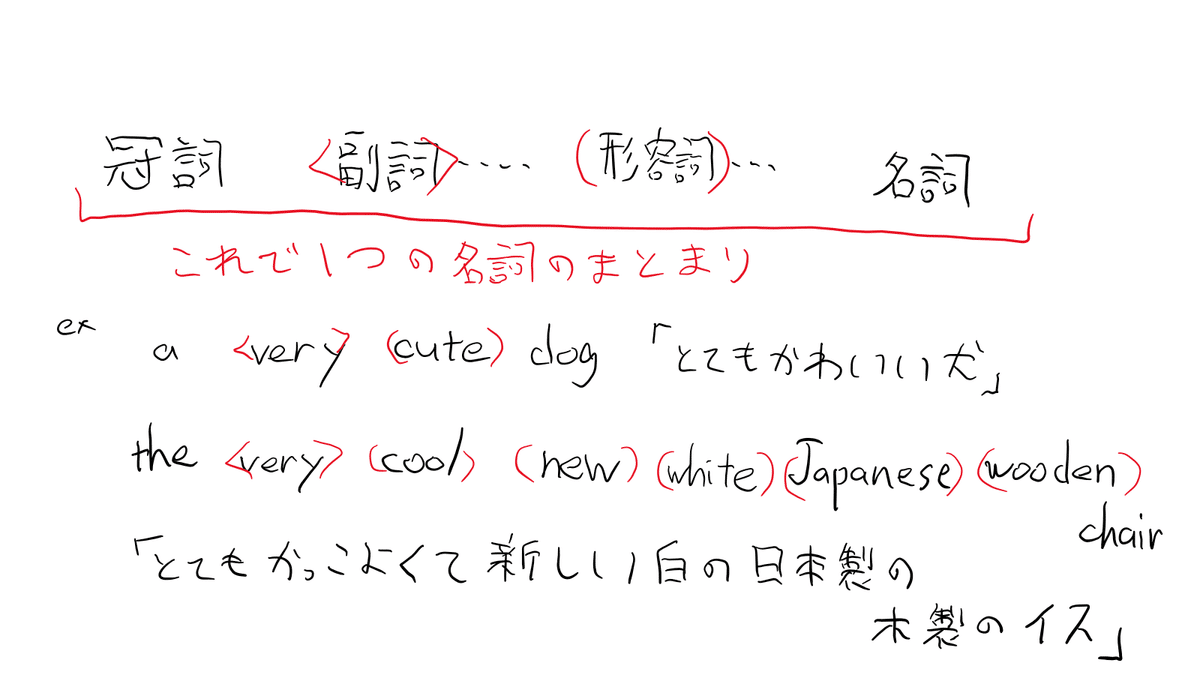

特定・不特定の話はさておき、文法的には、冠詞が名詞のかたまりの頭につくものであるということが大事です。

(形容詞の語順については別の回に説明)

冠詞は名詞につくと言いましたが、上の例でみるように、名詞のかたまりの先頭に来ると言った方が良いかもしれません。

「名詞のかたまりは冠詞で始まり(不特定の複数形には冠詞はつきませんが)名詞で終わる」ということがわかってくると、名詞のまとまりがわかり文構造が見えやすくなります。