『秋に記す夏の印象 パリ・ジョージアの旅』~ドストエフスキーとトルストイを学ぶ旅

はじめに

2022年8月中旬から9月の中旬までおよそ1か月、私はジョージアを中心にヨーロッパを旅してきました。

フランス、ベルギー、オランダ、ジョージア・アルメニアを訪れた今回の旅。

その最大の目的はジョージア北部のコーカサス山脈を見に行くことでした。

私は「親鸞とドストエフスキー」をテーマに2019年から2022年の間研究を続けていました。そして2022年に入ってドストエフスキーをもっと知るために正反対の存在と言われるトルストイのことも学ぶことになりました。

そしてその過程で知ったのがこのコーカサスの山々だったのです。

上の記事の中でお話ししましたようにコーカサスの山々はトルストイに巨大な影響を与えました。

トルストイといえば『戦争と平和』や『アンナ・カレーニナ』などの大作が連想されますが、これらの作品にも彼のカフカース体験は大きな役割を果たしていますし、晩年の非暴力主義もこの時の経験がその根っこにあったのではないかと思われます。

だとしたらぜひ私もそのカフカースの山々を見てみたい。トルストイはここで何を感じたのだろうか、ぜひそれを考えてみたいと私は思ったのでありました。

先ほども申しましたようにドストエフスキーとトルストイはまさに正反対です。以前紹介した「G・ステイナー『トルストイかドストエフスキーか』~ロシアの二大文豪の特徴をわかりやすく解説した名著!」の記事でもそのことはお話ししました。

これは逆に言えばトルストイを学べばその正反対のドストエフスキーのことも知ることができるということでもあります。

だからこそ私はトルストイが大きな影響を受けたカフカースの山に強い関心を抱くようになったのでした。そしてこの旅行記の後半で述べることになりますが実際にこの山々を見て、私はドストエフスキーに関しても大きな印象を受けることになりました。やはりトルストイを学ぶことで結果的にドストエフスキーが見えてくることをこの旅で実感したのでありました。

では、これより旅行記の本編へと入っていきます。

(1)ドストエフスキーとトルストイの眼で眺めるパリ~彼らはパリに対してどんな思いを持っていたのだろうか

ドストエフスキーは1862年、トルストイは1857年にそれぞれパリを訪れている。

彼らはそこで目にした出来事やそれらに対する思いを書き残し、後の作家活動の糧としていた。

特にドストエフスキーはその時の体験を基にした『冬に記す夏の印象』という旅行記を発表していて、私達は彼のパリでの日々を垣間見ることができる。

そしてパリへと向かう機内で私は改めてこの旅行記を読み返してみた。北極圏経由のフライトは15時間半以上の長丁場。私はこの長期戦を乗り切るためにいくつか本を用意していたのである。

ドストエフスキーはこの作品の中でパリやロンドンを徹底的に批判するのであるが、私は「ドストエフスキーはパリに行く前にすでに確実にヨーロッパの印象を持っていて、それを確かめに行ったのではないか」という思いを一層強く持つに至った。

そしてそれはトルストイも同じである。

先ほども述べたがトルストイもパリに滞在し、ギロチン処刑を目撃してその目的を果たしたかのごとくパリを去っている。(このことについては「パリでギロチン処刑を見てショックを受けるトルストイ~非暴力主義の源泉とユゴー、ドストエフスキーとの共通点」の記事参照)

ドストエフスキーは旅行記の中で数人のフランス人やロンドン市民を取り上げているが、彼らはまさにドストエフスキーが待ち望んでいた人物だったのだろう。『冬に記す夏の印象』の後半に出てくるブルジョワ論においてもバルザックの影響を強く感じる。フランス人作家バルザックに傾倒していたドストエフスキーは彼が描くフランス社会の暗部をそこからはっきりと認識していたはず。つまり、ドストエフスキーはフランスに行く前からすでにパリに対する印象を自分の中で固めていた。そしてさらにロシアに対するヨーロッパという構図を頭に描き、実際に旅をしたのだろう。

では翻って私はどうなのか。

そう、まさしく私も同じなのだ。

私もドストエフスキーやトルストイを通してパリを見ようとしている。

彼らが批判したパリはどんな街なのか。彼らはパリに何を見たのか。

私もこれまで3年間「親鸞とドストエフスキー」をテーマに学んできた。そしてロシア文学だけでなくフランスに関するものも読んだおかげで、今回初めて訪れるパリにしても真っ新ではない。私も彼らを通してその印象をすでに行かずして固めつつある。

さらに言うと、私はかつてヨーロッパが嫌いだった。特にフランスが大の苦手だった。

「我こそパリジャンパリジェンヌでござい」というあの気取った雰囲気、豪華絢爛なヴェルサイユ。

これは今思えば私の勝手な偏見であり、フランスについて色々と知った今となっては申し訳ない気持ちでいっぱいだが、なぜ日本では「ヨーロッパはすごい、それに比べて日本は」のような言われ方がこんなにもされているのだろうか、なぜなんでもかんでも西欧は最先端で憧れるべき存在としてもてはやされているのかという思いはやはり今も消えてはいない。

こうした思いがあるからこそ私はドストエフスキーやトルストイの西欧観に惹かれるのかもしれない。彼らもまさに「後進国ロシア」から見た「先進国フランス」をじっと見ている。彼らはその欠点を見つけたならば真っ先に批判を繰り出すだろう。だが、そう批判しながらもどうしても気になってしまう何かがあるのも事実なのだ。たとえそれが破滅をもたらすものだろうと、人を惹き付ける何かがあるのがパリでありロンドンなのだろう。

これから私も実際にパリを歩くことになる。

ドストエフスキーも『冬に記す夏の印象』で述べているが、ほんの数日滞在しただけでその国をわかるということは到底ありえない。ある一人のフランス人を見ただけで「これがフランスだ」と言い切ることができないのも百も承知だ。だが、それでもなおドストエフスキーは語るのだ。なぜなら、そこで感じた印象はその人自身のものだから。

「私はこう思うのだ」という印象は、時に事実そのものよりも大きな意味を持つ。現地の人々や建築や芸術を観て、「これこれの起源は〇〇で~~のような歴史を経ており・・・」という客観的な事実はたしかに重要なことかもしれない。だが、それはガイドブックや専門書に任せておけばいいのである。ドストエフスキーは「自分が何を思うのか」を大切にし、実践した。それが彼の西欧旅行だったのだ。

私もそんな彼に倣い、自身の印象をこれから述べていきたいと思う。それが私の『秋に記す夏の印象』なのだ。

(2)パリ最初の散歩。コンコルド広場からセーヌ川へ。パリジャンのさりげないオシャレ感にたじろぐ

羽田からパリへは15時間半の長丁場。パリの宿に着いたのは現地時間19時頃、日本時間で言うならばもう深夜だ。私はすぐにベッドに入りあっという間に眠ってしまった。

翌朝、3時頃には目を覚ましてしまうが時差もあるので仕方ない。私はそのまま起きて、7時前頃の日の出時間に合わせて散歩することにした。

昨日は空港から直接ホテルに向かったのでパリの街を歩くのはこれが初めてだ。

まだ薄暗いがこれくらいなら問題なく歩ける。

コロナ禍もありアジア人がこの時間に一人で歩いていて大丈夫なのかと不安になりながらも歩き始める。

というのも私は2019年にボスニアを訪れた際、強盗に遭っている。幸いなんとか逃げることができて無事だったがあのような事態はもう御免である。(「上田隆弘、サラエボで強盗に遭う ボスニア編⑨」参照)

おぉ・・・パリだ・・・!

私が歩いたのはマドレーヌ寺院周辺からコンコルド広場、セーヌ川へと向かっていくルート。

早朝ということで人はまばらであったが、危険な雰囲気は今のところ感じていない。だがまだまだ油断はできない。

コンコルド広場が見えてきた。

コンコルド広場はパリの中心と言ってもよい場所に位置し、ここから大きな道路が各方向に真っすぐに伸びている。

その一つが有名なシャンゼリゼ通りでその視線の先にはあの凱旋門が見える。これには思わず「おぉ~!」と声が漏れてしまった。

このコンコルド広場はかつて公開処刑場としても使われていた。ルイ16世やマリーアントワネットもここでギロチン処刑されている。

これだけ大きな広場に群衆が殺到し、処刑が見世物として成立していたという歴史が現に存在していた。

『レ・ミゼラブル』で有名なヴィクトル・ユゴーはこうした死刑を強く批判し、『死刑囚最後の日』を執筆し、トルストイも実際にギロチン処刑を目にし強いショックを受けている。トルストイが見た処刑はこの広場だったかはわからないが、一万二千~五千人の人々が広場に集まっていたということでかなり大きな広場だったことは確かだろう。

そんなユゴーやトルストイのことを考えながら私はコンコルド広場を歩いていたのであった。パリ最初の散歩でいきなりギロチン処刑のことを考える観光客などいるのだろうか。

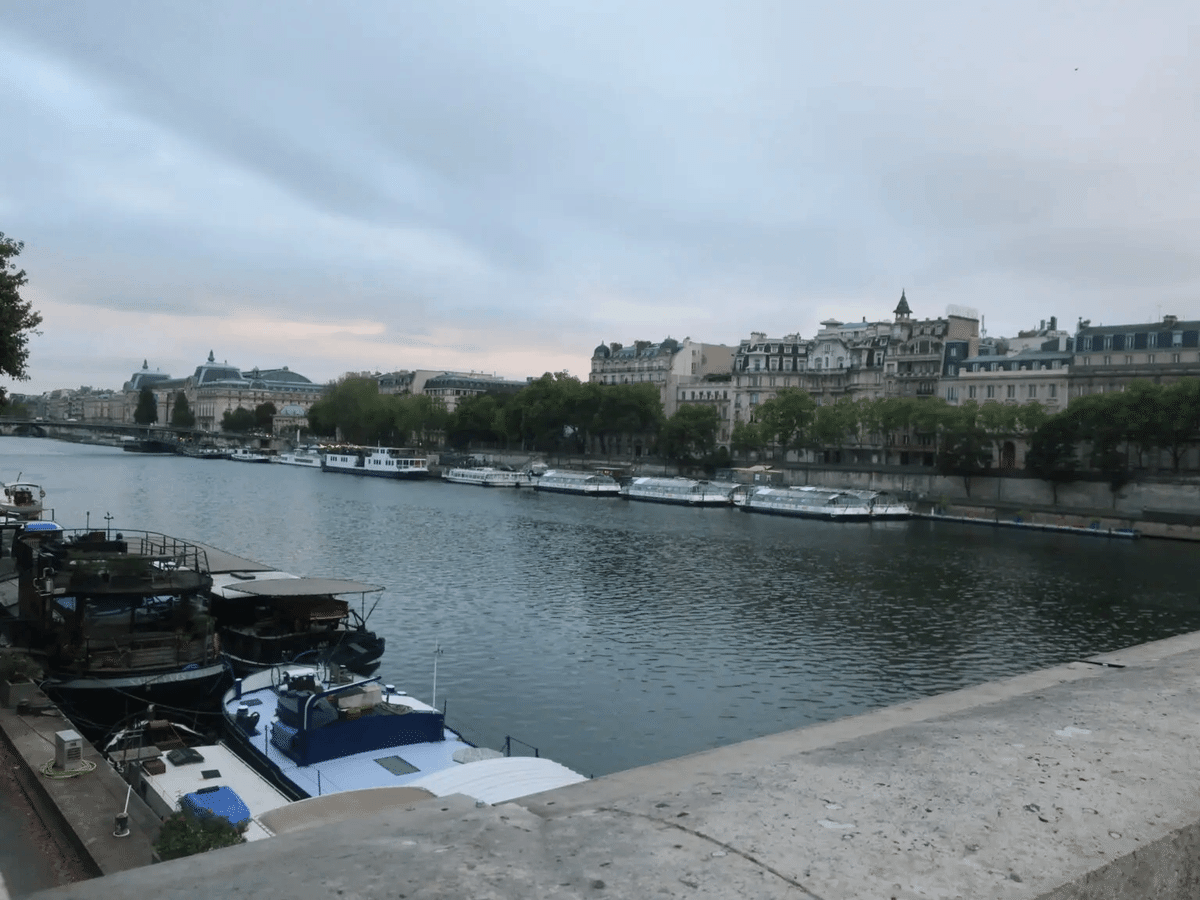

コンコルド広場からさらに真っすぐ南に歩くとセーヌ川にぶつかる。

「ほぉ・・・これがあの名高いセーヌ川か・・・」

橋の真ん中から川を眺めるとノートルダム大聖堂の塔が見えた。パリといえばセーヌ川、ノートルダム大聖堂。その二つを同時に見れるとは。

セーヌ川沿いを歩いていると自分が「あのパリ」にいるということを実感する。

そして昨夜のホテルのチェックインの時にも私は思った。

「あぁ、これがパリジャンなのか」と。

綺麗でピリッとした格好いいシャツをさらっと着こなす彼。フォーマルなユニフォームを着ているのではなく、あくまで私服。金縁の丸メガネをして柔らかくカールした金髪を揺らしながら「ボンソワール」と言った彼のさりげない笑顔。

私は一瞬で気詰まりになってしまった。

なぜ私はこんな格好をしているんだ。なぜうまく話せない?なぜ堂々とできない?

卑屈な私が一瞬で噴き出してきた。

そして、「あぁ・・・自分もいいシャツを着たい」と思ってしまった。これには自分でも驚いてしまった。

私は海外に行くとき(普段もそうなのだがそれは言わないでおこう)は徹底的に実用重視で、さらにスリや強盗に狙われないよう、あまりお金を持っていなさそうな格好をした方がいいとずっと考えてきた。そして今回もそれに準じた服装だった。そしてそれに対して何の負い目も持っていなかった。

しかしどうだろう。パリに着いていきなり「あぁ・・・いいシャツを着たい」と私は思ってしまったのである!何たることだろう!これがパリか!こうさせてしまう魔力がパリにあるのだろうか!「格好いい」人間になりたいと思わせてしまう空気がここに存在しているのか。

たったこれだけの時間で私はすっかりパリに影響を受けてしまっている。それが悔しいのだ。

だが、私はドストエフスキー的であり、トルストイ的人間である(と自分では思っている)。

そう、ふたりは決してツルゲーネフ的ではなかった。

もっと直接的に言えば、「ふたりは洒落たタイプ」ではなかったのだ・・・

このことは彼らの思想や文学において、少なからぬ意味を持っているのではないかと私は個人的に思っている。

モテる洒落男ツルゲーネフとの対比は非常に興味深い。

当意即妙のユーモアを持った洒落た男。それに対し無骨で真面目過ぎるモテないふたり・・・

このイケてない男の悲哀が特に現れているのがドストエフスキーの初期作品『分身』だ。

ドストエフスキー作品の中でもこの作品は特に私のお気に入りだ。イケてない男の悲哀と世の中をうまく渡っていく男との対比がこれでもかと描かれている名作だと私は思っている。ぜひ手に取って頂ければ私も嬉しく思う。

話は逸れたが、私はパリに来て早々その影響を被ってしまった。フロントのパリジャンのさりげないおしゃれ感と笑顔にすっかり影響されてしまったのである。

ドストエフスキーやトルストイのように「さぁパリの街よ覚悟しておくがいい」という気概で臨むはずがいきなりそれをくじかれてしまった形である。

これから1週間私はパリに滞在する。私はこの街に何を思うのだろうか。

(3)シャンゼリゼ通りから凱旋門へ~パリの王道コースと凱旋門からの眺望

さて、パリ滞在も始まりこれからいよいよパリの街を散策に出掛ける。となればやはりまず訪れたいのは凱旋門。定番中の定番だが、まずはここを訪れ凱旋門の上からパリを眺めてみようという趣向である。

散策の出発点はパリの中心とも言えるコンコルド広場。

この広場を起点に大きな通りが真っすぐに何本も伸びていてその通りの一つがあのシャンゼリゼ通りであり、その先に凱旋門が立っている。

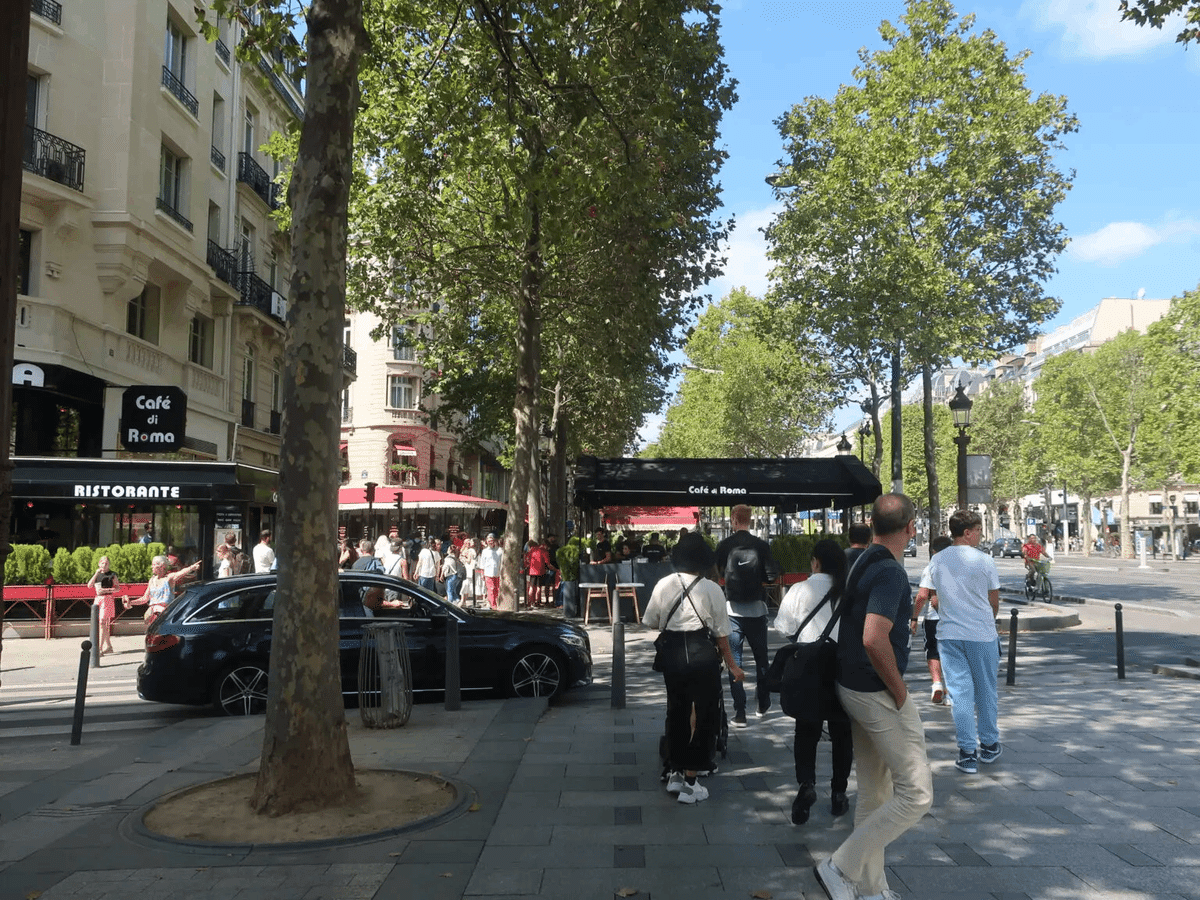

シャンゼリゼ通りというとカフェやブティックの立ち並ぶオシャレな通りというイメージがあったが、このコンコルド広場から歩いてみると随分と違った雰囲気の通りであることがわかった。

広場からすぐは両側が公園のようになっており、イメージしていたようなオシャレな雰囲気はない。のどかな散歩道といったところだろうか。10分以上歩いてもこの景色は変わらない。シャンゼリゼといっても少しエリアが違うだけでここまで違うのかと歩きながら驚いた。

いよいよシャンゼリゼらしくなってきた。カフェやレストラン、ブティックなどが立ち並び、明らかに道沿いの雰囲気が変わった。人通りも急に多くなる。ふむふむ、これがイメージしていたシャンゼリゼか。

凱旋門が近づいてきた。実際にパリに来るまで私の中で凱旋門とシャンゼリゼはあまり結びついていなかったが、凱旋門のお膝元がまさにシャンゼリゼの賑やかな界隈だったことを知る。

いよいよ凱旋門が目の前に。

おぉ・・・これがあの凱旋門か・・・!たしかにこれは堂々たる迫力!!

これを見ることができなかったナポレオンはなんと無念なことだっただろう・・・!

このエトワール凱旋門は1806年にナポレオンの命によって建造が始められたが、完成したのは1836年のこと。

1806年段階ではナポレオンは戦争には連戦連勝、国内政治でも圧倒的な成功を収めていたまさに絶頂期だった。

しかし1812年のモスクワ遠征の失敗や1815年のワーテルローの戦いでの敗戦でその命運は尽き、1821年に南大西洋のセントヘレナ島で命を終えたのだった。

彼がこの凱旋門を通ったのは1840年、その遺体がパリのアンヴァリッドに改葬された時だった。死後20年近く経ち、ようやく彼は自らが建設を命じたこの巨大なモニュメントに凱旋したのである。

このアンヴァリッドへの改葬についてもその顛末や背景は非常に興味深いものがあるのだが、それはまた後の記事でお話しすることにしよう。

この行列は凱旋門に上るための入場列。私もこの列に並び、いざ凱旋門の展望台に向かう。

凱旋門は階段で上らなければならないので体力には余裕を持って挑むのをおすすめする。

展望台までやってきた。ここからぐるっと一周パリの素晴らしい景色を望むことができる。

こちらはこれまで歩いてきたシャンゼリゼ通り。綺麗に一直線に大通りが貫かれているのがわかる。

エッフェル塔もばっちり見える。中央より少し左に見える金の屋根の建物がナポレオンの墓があるアンヴァリッドだ。

そしてこちらが凱旋門から北東の方角にあるモンマルトルの丘方面の景色だ。写真中央付近の小高い丘に立っている巨大な建物に注目してほしい。私がこのパリで非常に重要なものとして考えているサクレ・クール寺院がそこにある。

もっと拡大して見てみよう。

パリ全体を見下ろすかのような位置に鎮座する巨大なサクレ・クール寺院。

私がこの教会に強い関心を持つのはフランス人作家エミール・ゾラにその理由がある。

ゾラは『パリ』という作品でこのサクレ・クール寺院を主要な舞台として描き、当時のフランス社会を見事に活写した。私はこの作品に強い衝撃を受け、それ以来この教会に強い関心を持つようになった。

この教会についてはまた別の記事でゆっくりとお話ししていきたいと思う。

私は凱旋門からいわば鳥観図のようにこのパリを眺めた。そう、ラスティニャックのように。

ラスティニャックはバルザックの代表作『ゴリオ爺さん』の主人公だ。

ドストエフスキーもこの作品を若い頃に愛読していて、『罪と罰』に大きな影響を与えたことでも知られている。

そのラスティニャックが物語の最後にモンマルトルの丘からパリの街を見下ろし、「さあ今度は、おれとお前の勝負だ」と宣戦布告するシーンは文学史上屈指の名場面だ。

残念ながら私はモンマルトルではなく凱旋門からパリの街を見下ろすことになったのだがやはり頭の中はラスティニャックの言葉でいっぱいになった。

「パリの街を見下ろす」という行為には不思議な魔力がある。それを実感した凱旋門からの眺望だった。

続く

次の記事はこちら

※今回の記事は以前当ブログで公開した以下の記事を再構成したものになります。

ドストエフスキーのおすすめ書籍一覧はこちら

「おすすめドストエフスキー伝記一覧」

「おすすめドストエフスキー解説書一覧」

「ドストエフスキーとキリスト教のおすすめ解説書一覧」

ドストエフスキー年表はこちら

関連記事