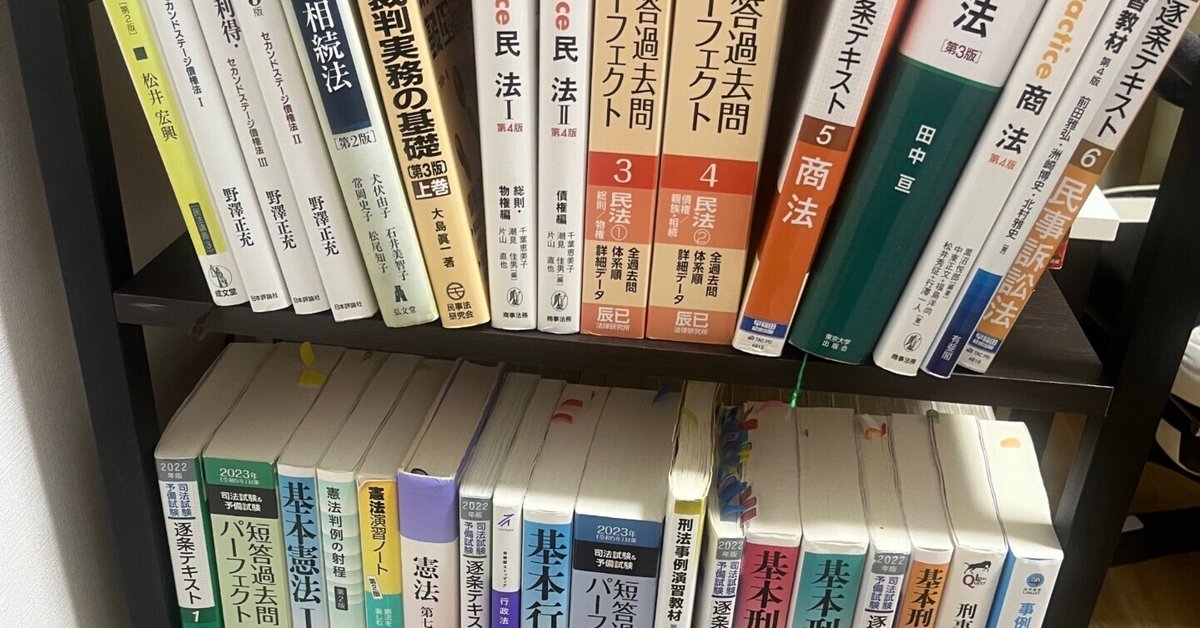

司法試験と予備試験で使った基本書等

憲法

木下智史、伊藤建『基本憲法I』日本評論社(∵権利ごとの整理がわかりやすいから。演習問題がついているのも良かった。初めのイメージを作るのに特におすすめ。)

芦部信喜『憲法〔第7版〕』岩波書店(∵短答の勉強をするにあたって基本憲法は統治の分野がないため他の基本書が必要になった。なんとなく短答式試験と関連がある記載が多い気がしたから利用した。)

横大道 聡『憲法判例の射程』弘文堂(∵私は、審査基準の設定において、特に判例を意識していたので、この本が便利だった。権利毎というより、近似した事例毎に整理されているので、学者の整理の仕方を垣間見れるような一冊だと思う。)

木下昌彦 他『精読憲法判例[人権編]』弘文堂(∵憲法は他の法律に比べ、条文よりも判例が重要であると考えていたため、省略されている判例集ではなく、全文載っている方が試験対策になると思ったから。)

長谷部恭男 他『憲法判例百選I II』有斐閣(∵短答については百選の判旨を読むことで対応できると考えていた。そこで、精読に書いてない判例を抑えるために読んだ。このように目的別に判例集を使い分けて、オーバーワークにもならないようにした)

『憲法ガール』等も読んだが丁寧に一冊かけて読んだのは上記の本。

行政法

中原茂樹『基本行政法』日本評論社(∵行政法はほとんど基本書を使っておらず、大学院の授業、レジュメを中心に学んだ。ただ、一応一冊は買っておこうと思ったので、受験生の使用率が多いと聞いたこの本を読んだ。使ってみると特に、行政手続法の記載がわかりやすかったので、そこは特におすすめ。)

伊藤建他『行政法解釈の技法』(∵予備試験対策なら、圧倒的にこの一冊。伊藤建先生の答案がついているから。司法試験対策であったとしても、司法試験としての行政法を体系的に整理して記載してくれているので、わかりやすい。私としては、有斐閣ストゥディア→行手法だけ基本行政法、その他は本書がバランスよく学べると思う。あとは過去問演習。)

野呂充 他『有斐閣ストゥディア』有斐閣(∵体系的に理解するために早く一周することが重要だと思ったので、薄くかつわかりやすいこの本を入門書として選んだ。行政法は特にイメージがつかみづらいので本書を早いタイミングで読むのがおすすめ。)

海道俊明 他『精読行政法判例』弘文堂(∵行政法も判例を丁寧に学ぶ必要がある法律であると考えていたので全文掲載のある判例集を選びたかった。初心者でも分かりやすいように判例の読み方がまとめられており、かつ、関連する判例が並べられているので整理して理解しやすいから)

民法

佐久間毅『民法の基礎1総則』『民法の基礎2物権』有斐閣(∵単純に分かりやすかった)

松井宏興『担保物権法』弘文堂(∵佐久間先生の基本書が物権のみの記載で担保物権のみを記載している基本書があまり見当たらなかったから)

石田剛『リーガルクエスト民法II 物権』有斐閣(∵学部時代の指定教科書だったから使用した。共同抵当の部分がわかりやすい)

野沢正充『契約法』『債権総則』『事務管理・不当利得・不法行為』日本評論社(∵特に理由なく、合格者に勧められたまま使用していた)

犬伏由子『親族・相続法』弘文堂(∵学部自体の授業の指定教科書であったからそのまま使った)

大島眞一『民事裁判実務基礎編』民事法研究会(∵要件事実の本の中で1番有名と聞いたから)

潮見佳男 他『民法判例百選I II Ⅲ』有斐閣(∵受験生の定番であるため、他と比較することなく選んだ)

千葉恵美子 他『ロープラクティスI II』商事法務(∵民法は範囲・論点が特に多い法律であると思っている。そこで、基本書で理解した知識の確認・使えるように準備できるように論点が網羅的に掲載されているものを選んだ。親族相続を用いなかったのは、短答の勉強がある程度進んでいたので、試験に出る頻度の少ない論点までロープラクティスを回すのは勿体無いと考えたから)

民法は全体的に検討することなく選んでしまった。

会社法

田中亘『会社法』東京大学出版(∵入門は学部の授業等で十分だったので、受験生のシェア率が高く、かつ、一冊で司法試験の知識が十分に得ることができる基本書を選びたかったから)

神作 裕之 他『会社法判例百選』有斐閣(∵受験生の定番であるため、他と比較することなく選んだ)

黒沼悦朗 他『Law Practice 商法』商事法務(∵商法は論点が広く多いイメージがあるため、短文で網羅に論点がまとめられている演習書が選びたかったから)

北村雅史 他『会社法事例演習教材』有斐閣(∵授業の指定で購入した。網羅的に論点が学べる。しかし、1人で学ぶ場合解説がないので注意。私は、授業の中で、先生の解説を聞きながら用いることができたのでとても勉強になった。)

民事訴訟法

三木浩一 他『リーガルクエスト 民事訴訟法』有斐閣(∵受験生のシェア率が高いことと厚すぎないから)

高田裕成 他『民事訴訟法判例百選』有斐閣(∵受験生の定番であるため、他と比較することなく選んだ)

山本和彦 他『Law Practice 民事訴訟法』商事法務(∵司法試験を踏まえて改定されたのかもしれないが、過去問の論点はロープラクティスにある論点となんらかの形で関連性があったので、民訴の出題形式も相まってロープラクティスを完璧にすれば試験対策として足りる、と考えたから)

刑法

大塚裕史 他『基本刑法I II』日本評論社(∵受験生のシェア率が高いこと、司法試験で書くことが意識された記載であること、論点ごとに整理されていること等)

佐伯仁志『刑法判例百選I II』有斐閣(∵受験生の定番であるため、他と比較することなく選んだ)

井田良 他『刑法事例演習教材』有斐閣 (∵有名、と聞く先生方が書かれていること、ほとんど論点が網羅されていることから)

只木誠 他『刑法演習ノート-刑法を楽しむ21問』弘文堂(全体を通して1番はじめに買った基本書。答案がついてあるので答案の型のイメージがつきやすいので初学者におすすめ)

刑事訴訟法

宇藤崇 他『リーガルクエスト 刑事訴訟法』有斐閣(∵受験生のシェア率が高いことと厚すぎないから)

吉開多一 他『基本刑事訴訟法I II』日本評論社(∵Iの方はあまり認識しづらい刑事手続がなんとなく把握できると聞いたから。論点に直接関連するとは言えないかもしれないが、論点を学ぶ前の前提として助かった。特に予備試験口述で便利だった。IIは司法試験を意識した記載であり、論点ごとに整理されているのでとても分かりやすかったから)

大澤 裕『刑事訴訟法判例百選』有斐閣(∵受験生の定番であるため、他と比較することなく選んだ)

古江頼隆『事例演習刑事訴訟法』有斐閣(∵受験生のシェア率が高いこと、論点が整理されていることから選んだ。解説が対話調なのでこれが合わない人には勧めない。また、答案等もついていないので注意。)

知的財産法

平嶋竜太『入門 知的財産法』有斐閣(∵学び初めは薄い入門書を3周くらいするのが効率的に学べる、と思っているので薄くかつ受験生のシェア率が高いと聞いたこの本を選んだ。読み終わった後もちょうどいいという感じだった。予備試験までに購入した知財の基本書はこれのみ。)

茶園成樹『特許法』『特許法』有斐閣(∵上記入門書よりも詳細な記載が多いものを選びたかったが、選択科目の基本書で分厚いものを選ぶと効率的できないと感じたので、丁度いいこの基本書を選んだ。良かった。)

小泉直樹 他『特許判例百選』『著作権判例百選』有斐閣(∵受験生の定番であるため、他と比較することなく選んだ)

小泉直樹 他『知的財産法演習ノート23問』弘文堂(∵教授にお勧めしていただいたので購入した。使用し始めてからも、対司法試験においてはこの演習書と過去問である程度対策ができる、というくらい十分な内容だったと感じた。答案例がついてあることも良かった。)

予備試験対策・その他

『司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック 1』『司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック2』辰巳法律研究所(∵口述対策に必要不可欠な知識を絞って記載してくれているのでとても有用だった。)

『司法試験・予備試験 逐条テキスト』早稲田経営出版(全科目購入した。主に使ったのは短答式試験。公法は上手く使いこなせなかったが、他の科目はとても便利だった。一元化教材として使うことでロースクールのスクラテすにも対応しやすくなった)