「日本人のアイデンティティーを支えてほしい」野村萬斎×NHK

NHKでは、メディアなど各界で活躍する方にNHKについてのメッセージをお聞きし、1分のミニ番組として随時放送しています。

1分ミニ番組といっても、もちろんたっっっぷりお話を伺っています。

その内容は、放送だけではもったいない!ということで、編集で泣く泣くカットした部分も含めて、全文公開させていただくことにしました。(ご快諾いただいた話し手の皆さま、ありがとうございます!)

今回は狂言師・野村萬斎さんに、NHKについてお聞きした内容です。

すごく鮮明に覚えている「新八犬伝」

Q:NHKの番組で特に記憶に残る番組はありますか?

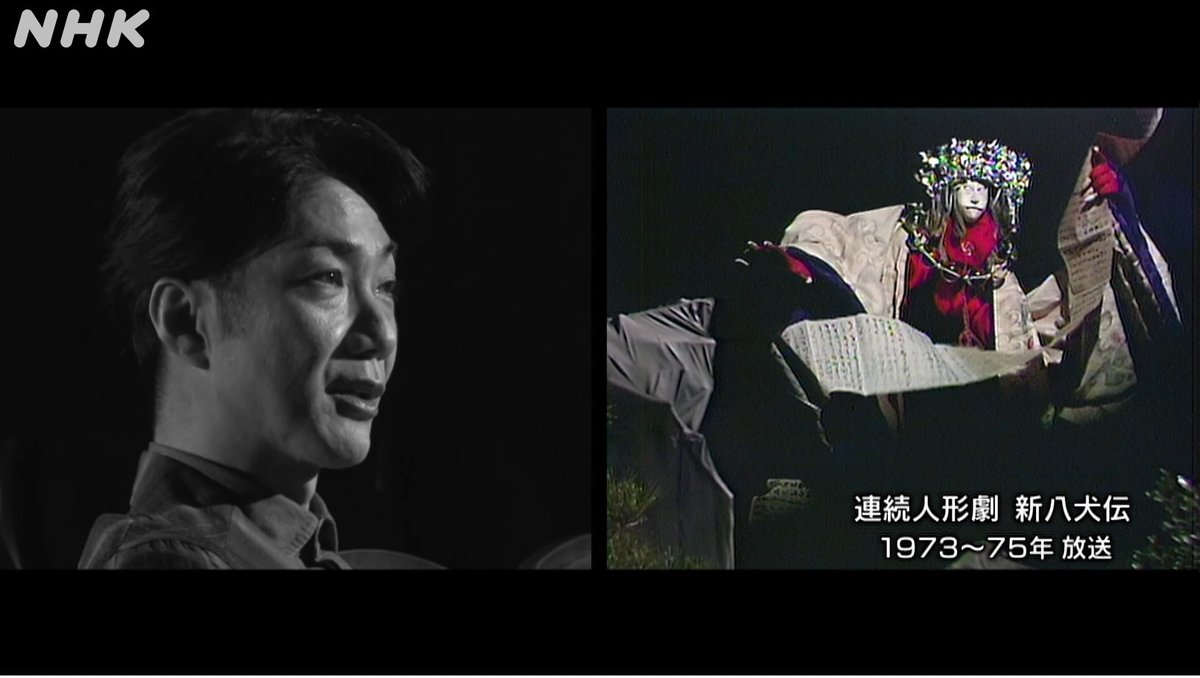

「連続人形劇 新八犬伝」(1973~75年)は、毎週楽しみに見ていましたね。NHKは「ひょっこりひょうたん島」や「シャーロックホームズ」などいろいろな人形劇を放送していましたよね。

三谷幸喜さんも新八犬伝は大好きだとおっしゃっていまして。人形劇って他の放送局では、ほとんど放送されないじゃないですか。

「人形浄瑠璃文楽」というすばらしい伝統芸能が日本にはあります。

チェコのプラハでも、人形劇はけっこう盛んですが、「文楽の人形にかなうものはない」と、チェコにいる日本人の人形師の方がおっしゃっていました。

その人形劇の伝統を、NHKがちゃんと受け継いでいるように感じますね。新八犬伝の映像はすごく鮮明に覚えています。

新八犬伝は、曲亭馬琴の『南総里見八犬伝』がもとになったものです。このように古典が、その時代、その時代によってアップデートされていますよね。

少しずつ時代に合わせながらも、ちゃんと伝統を受け継いでいるところは「公共」という考えに基づくものだと思います。

いわゆる商業資本になってしまうと、どうしても経済的な問題があるので、トライすることができなかったり、売れるものしか作れなかったりすると思います。

僕は、公共劇場である「世田谷パブリックシアター」の芸術監督をやっているのですが、民間の劇場とは違って、実験的なことであったり、少し硬派な攻めができたりすることが強みだなと感じるんですよね。

Q:子ども向け番組である人形劇ですが、ストーリーも奥が深かったですね。

まず「玉梓が怨霊」が怖いじゃないですか。怨霊と八犬士の人形の大きさは、ずいぶん違いましたよね。

怨霊の顔は、とても大きくて、必ず上の方にいまして。そして犬士たちは下のほう。

▼動画の一部がご覧いただけます▼

人形の顔はよく表情がないといわれます。

「人形なんて一つの表情だけでしょ」みたいに思われがちですけど、そこから何かを読み取ろうとする力がすごく働くんだと思うんです。

あれだけ、隈取くらいに目力がはっきりしている人形ですけど、顔を伏せたり、炎のあかりを当てたりするだけで、表情がずいぶん変わってくる。

そういったところから、感情移入できるんですよね。見る側がただ受け身になるのではなくて、能動的になるような仕掛けづくりができている。

それは、テレビのジャンルの中でも突出しているものといいますか。民間ではなかなかできないことではないかなという気がします。

日本人の教養を底上げしてほしい

Q:それでは、公共放送としてのNHKのあるべき姿はどうあるべきだと思いますか?

やっぱり民間にできないことをやること。それから日本人の日本人たる、アイデンティティーをちゃんと支える体制であると、非常にありがたいなと思います。

私も日本の伝統やアイデンティティーを、常々考える立場であることが多いですから、

高飛車に聞こえるかもしれませんが、日本人が知っておくべきことの最低限の底上げをする、という役目をぜひNHKに担っていただきたいです。

八犬伝に出てくる「仁義礼智忠信孝悌」という言葉にしても、子供のころは単に覚えるだけですけど、だんだん「仁とはなにか」「義とはなにか」と、一文字に込められた意味を少しずつ学ぶことができるわけですよね。

そういった教育の要素というんでしょうか。日本人の教養というものを、とにかく底上げしていただきたい。

それによって、日本人としてより豊かになれると思いますし、

ひいては国際社会の中で、「国際人としての日本人」という一つのアイデンティティーにつながるのではないかと思います。

「にほんごであそぼ」は挑戦させてくれる番組

Q:萬斎さんは「にほんごであそぼ」にご出演されていますが、長らくご出演されていかがでしょうか。

「にほんごであそぼ」(2003年~)は、放送開始からもうすぐ20年という長寿番組になりますが、いろいろチャレンジさせていただいています。

例えば、中原中也さんの詩「汚れつちまつた悲しみに…」は、理解するには少し難解かもしれないけど、非常に言葉として魅力のあるもの。

それを子どもたちにも分かる形で…ということを考えまして、風船のなかにみずから入って、表現しました。

ちょっとドキドキしましたけどね(笑)。風船の中に入るんですから。

風船の中で、もがき苦しんで、外に出られなくてあがくシーンが、僕の「汚れちまった悲しみ」の一つの表現だったわけですけど、そういったことまで、挑戦させていただけるんです。

まず中原さんの世界をちゃんと出そうということと、そしてどう表現すればいいだろうということを、一緒に考えてくださる。

そしてみんなで考えたことをそのまま番組にできるんですよね。

「イッツジャパニーズ」というか、「これぞ日本」という番組です。誇りをもって、この番組はオススメしたいですね。

他者を思いやる環境づくり

Q:では、今後NHKはもっとこうあるべきだという意見はございますか。

いますごく情報があふれていますよね。その中で、自分の好きなもの、自分がよく見るものにどんどん情報が偏っているような気がしています。

やはり、広く他人を思いやり、世界を思いやるというグローバリゼーションのもと、他者のことを考えられるような環境作りをしなければいけないと思います。

それには、自分の好きなもの・ことに偏る人に対して、ちゃんと「ネット」を広げていくことが大切。

「自分の好きなもの以外にも、興味・関心を広げていく」といったような、そういった張り巡らされた感覚を支えるのが「放送」だと思います。

そして、現在のことだけではなくて、伝統的なこと、過去から学ぶこと、そして未来について考えること。

そのように3次元にも、4次元5次元的にも考えていかなければいけないのではないかと思います。

われわれは今、歴史の中の一点にいますが、歴史はつながっているものですから、「点ではなく線」という意識を持たないといけません。

過去の恩恵を受け、そして現在をおう歌し、未来につなげていくといったような。それはもちろん、伝統芸能に限らず。

例えば、これまでだいぶ地球には無理をさせてきたから、これからは栄養を与えていこうといったことを、私たちがちゃんと考えなきゃいけない。

これが今のグローバリゼーションではないかと思います。

ジャンルを超えた放送を

また単なる情報発信だけではなくて、いろんなジャンルと情報をどうクロスさせていくかも、大切になるのではないかと思います。

人形を好きな人がたまたま八犬伝に触れて、馬琴の小説に、はたまた江戸文化に興味を持つかもしれないように、ジャンルを超えていかないと、網に引っ掛からないですよね。

「もっと広く」ということをNHKにはぜひ頑張っていただきたいところです。みんなのために放送を行うといううえでは。

長年、僕もNHKの番組に携わらせていただいて、やりがいを強く感じるので、ぜひ「もっと広く」というのを頑張っていただきたいなと思います。

※ほかにも野村萬斎さんに関連するコンテンツを公開中です!

――――――――――――――――――――――

▼テレビプロデューサー・佐久間宣行さんからNHKへのメッセージはこちら▼

▼女装パフォーマー・ブルボンヌさんからNHKへのメッセージはこちら▼

▼タレント・SHELLYさんからNHKへのメッセージはこちら▼

▼クリエイティブディレクター/東京藝術大学教授・箭内道彦さんからNHKへのメッセージはこちら▼

▼東京大学先端科学技術研究センター准教授・熊谷晋一郎さんのメッセージはこちら▼