「放送博物館」ってどんなところ?!NHKふれあい局歩き

こんにちは、もうすぐ3年目ディレクターの栗本です。

ふだんは朝の情報番組「あさイチ」を担当していて、カメムシの企画にはじまり、新型コロナウイルスや更年期障害などの企画を制作してきました。

あさイチはテーマの幅が本当に広いです…!

旅コーナーを担当し「1980年代にタイムトラベル」をテーマにカセットテープについて調べていたときのこと。オーディオ機器専門のリユースショップで話を伺っていたら、お店の方が、こうおっしゃいました。

「NHKのね~、放送博物館っていいよね。すごいお宝いっぱいあるよ」

ん?放送博物館?

そういえば、NHKに入局してからなんどか聞いたことのある名前、NHK放送博物館。放送に関する博物館、と漠然とした知識しかなく、実際に行ってみたこともありません。

ふむふむ、港区の愛宕山にあるんだな。NHKで働く職員として、ぜひ行ってみようではないか!

…ということで、見学に行ってきました!

23区内の最高峰・山の上にある放送博物館

NHK放送博物館があるのは、港区のオフィス街の真ん中、愛宕山のてっぺんです。

愛宕山は標高25.7メートル、実は東京23区内の自然の山では最高峰だそうです。

高層オフィスビル街を歩いていると、いきなり、急な階段が出現!

放送博物館をさす矢印も、すごい角度!

階段をぜーはー登ると、まもなく頂上です。

山の向こう側から登る、傾斜がゆるやかな坂道もあるのですが、この階段も名所だとか。

登りきると、愛宕山神社に到着。

そして、その向かいに、ありました!NHK放送博物館!!

入場無料で、どなたでもご覧いただけます。

どんなものが待ち受けているのか、わくわく!

おなじみ?のNHK時計がお出迎え

そして、今回は特別に心強い助っ人に案内していただけることになりました。

入り口で出迎えてくれたのは、NHK放送博物館学芸員の磯﨑咲美さんです。

後ろには年代物の古い型のテレビやラジオ、マイクがずらり。早速ノスタルジックな気分に引き込まれます。

磯﨑さんのすぐ後ろに、ん?見慣れたものが。広報局noteのアイコンにもなっている、あの時計です。

これは、“報時時計“といって、実際に1968年~1991年頃まで、放送で正確な時間を表すために使われていたんです。

(たとえば、正午のニュースの前、11時59分57秒から、3秒間この時計が画面に映し出され、ピッ、ピッ、ピッ、ポーン!と。見覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか?)

そして、この青い報時が使われていたのは、毎年4月~9月まで、実は10月から3月までは、こちらの木目調が使われていたそうです!

私は報時時計をリアルタイムでは見たことがなく、入局してスタジオで初めて見たのですが、年上の方にお話を聞くと、「ああ、あれね!」とみなさん口をそろえておっしゃるのがなんだか不思議な感じです。

世界でもかなり珍しい博物館

と、このあたりでNHK放送博物館について要約を。ここはHPでもちょっと事前学習をしてきましたが…

日本で初めてラジオの第一声が放送されたのは1925年3月22日、いまからおよそ100年前、東京芝浦の東京放送局仮放送所からでした。これは仮の放送局で、その後、7月に愛宕山から「本放送」が始まったのです。

磯﨑さん

「愛宕山は標高25.7mと自然の地形としては東京23区では一番高いところで、見通しがよくて電波を飛ばすのに適した場所だったんです」

愛宕山からの放送は、1939年に東京・内幸町の放送会館に移転するまで、14年余り続いたそうです。

戦後、愛宕山の局舎は占領軍に接収されましたが、その後、再びNHKの施設となり、1956年に世界初の放送専門のミュージアム、「NHK放送博物館」としてオープンしたのです。

▼その歴史についてはこちら(2016年リニューアルオープンの時の記事)▼

放送の歴史に関する資料は、なんと約2万7千件、書籍類は約8千点所蔵、順次公開しているそうです。

磯﨑さん

「放送博物館はニューヨークやドイツなどにもありますが、NHK放送博物館は番組のアーカイブスだけではなく放送を支える機器や文献資料、台本なども保存していて世界でもかなり珍しい博物館です」

ちなみに、3階の企画展示室で、マイクロホンがやってきた!「アー!アー!!アー!!!」を開催中です。(2022年4月10日(日)まで)

さて、磯﨑さんと一緒に館内を歩きます。

博物館は地上4階地下1階の建物(展示スペースは1~3階)。放送の始まりからラジオ、テレビ、多チャンネル時代へといった歴史や、テレビドラマ、こども番組、音楽番組、オリンピックなど、テーマに分かれて、機材や当時の台本や資料などが次から次へと現れます。

こちらは、1964年の東京オリンピックで使われた中継用のカメラ。なんかレンズが超ながい!

磯﨑さん

「1964年の東京オリンピックは『テレビオリンピック』といわれるほどカラー放送や衛星中継の技術が進歩したんですよ」

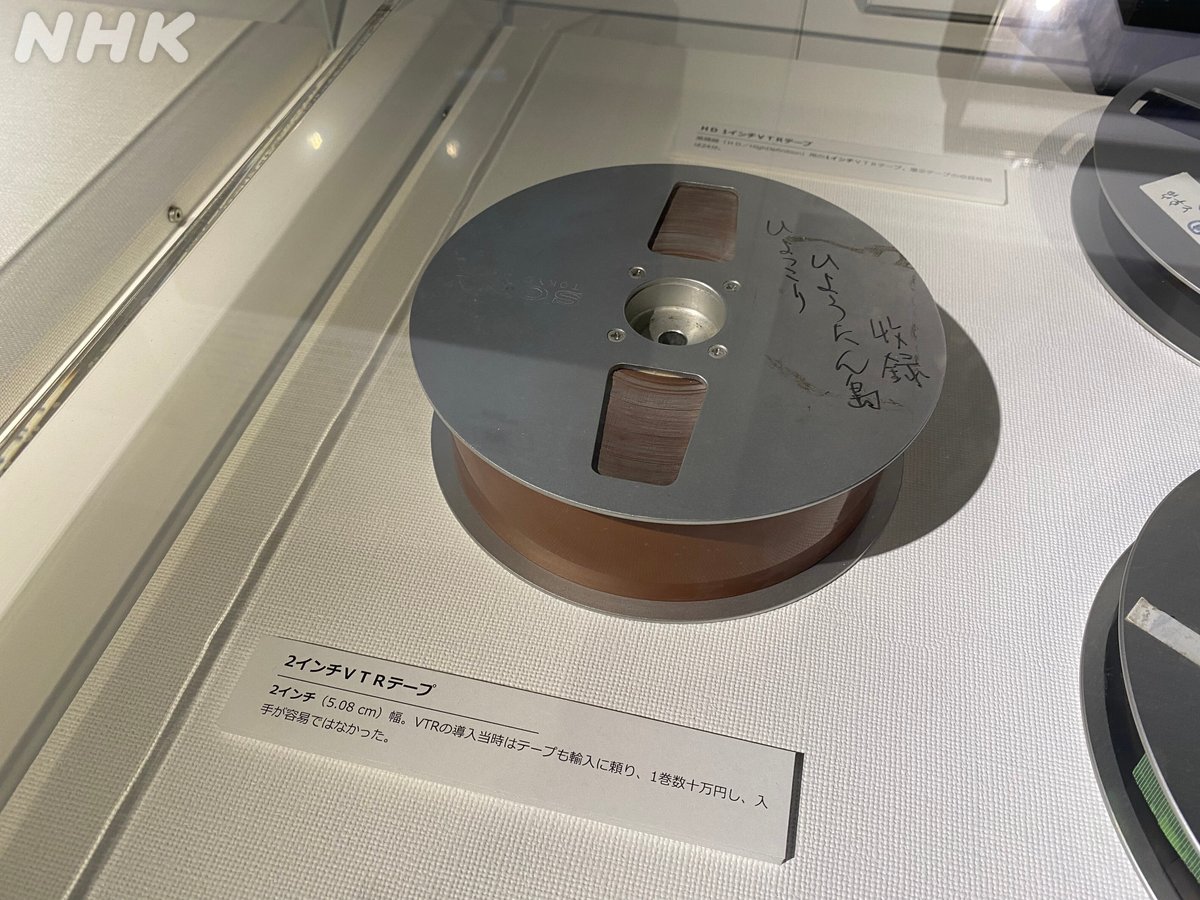

生放送が基本だったテレビ放送にVTRが導入され始めたころのテープ。そこには「ひょっこりひょうたん島」の文字が。

当時はテープが1本数十万円と高価で使いまわしをされていたため、残っているのはかなり貴重だそうです。こんなに大きいと持ち歩くのも大変そう…。

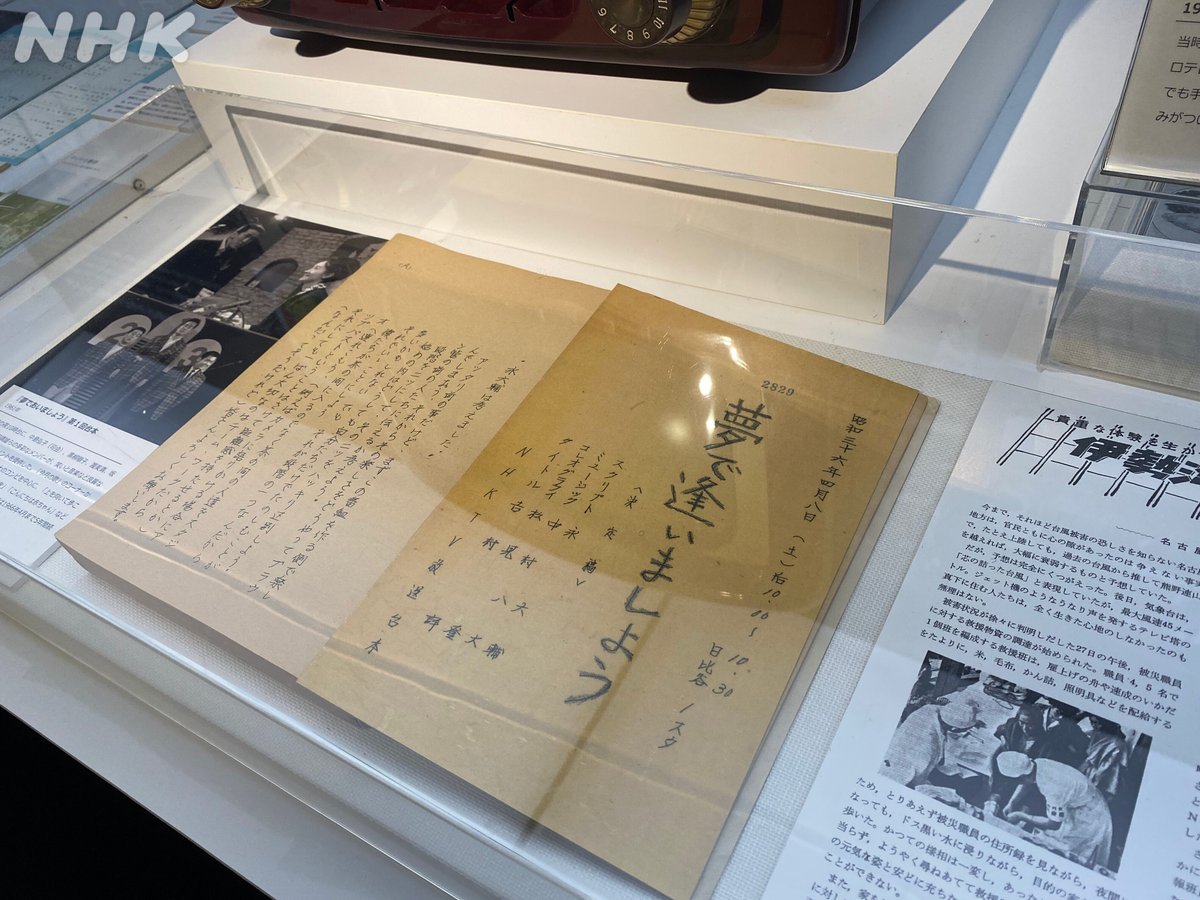

手書きやガリ版で作られた台本も!

もし今、同じように台本を作ると思ったら気が遠くなりそうですが、手書きの文字に温かみや作り手のこだわりを感じます。当時当たり前に作っていた先輩たち、すごすぎます…。

残念ながらこの記事ですべてを紹介することは出来ないので…。

放送博物館で見つけたナニコレ展示ベスト3! を紹介したいと思います!

3位:あなたも音響デザイナー!?昔ながらの音づくり体験コーナー

かつて、ラジオドラマなどはほとんどが「ナマ」放送。俳優さんが話すセリフとともに、さまざまな効果音をその場で出して放送していたそうです。ということで、昔実際に使われていた手法で、映像に合わせて音を再現できるコーナーを発見しました。

じゃり道を駆ける馬の映像に合わせて、足音をつけるのですが、ヤシの実の殻をじゃりの上でリズミカルに叩いてパカッパカッと合わせます。しかしこれがなかなか難しいのです。私の技量ではトコトコお散歩が限界でした。プロってすごい…。

ほかにも「波の音」や「風の音」などが体験できます。

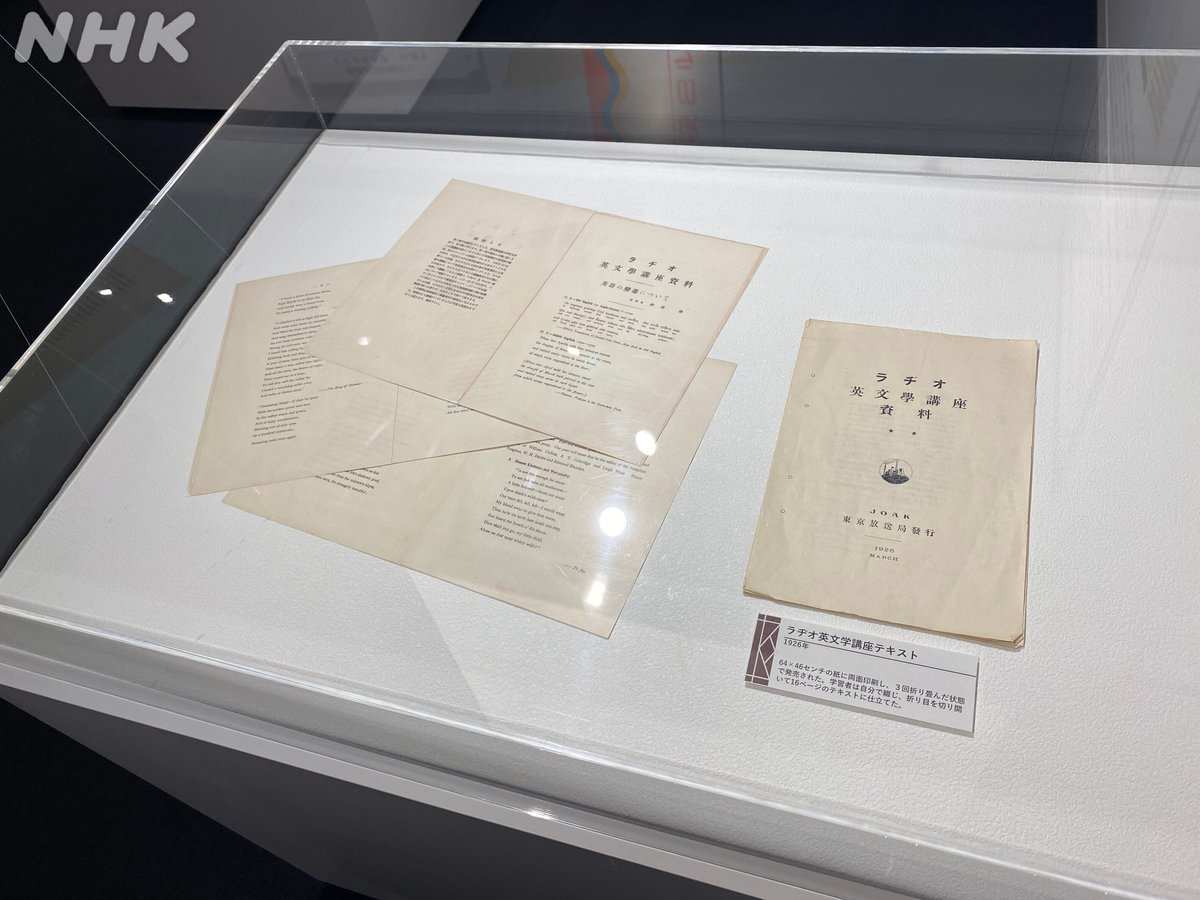

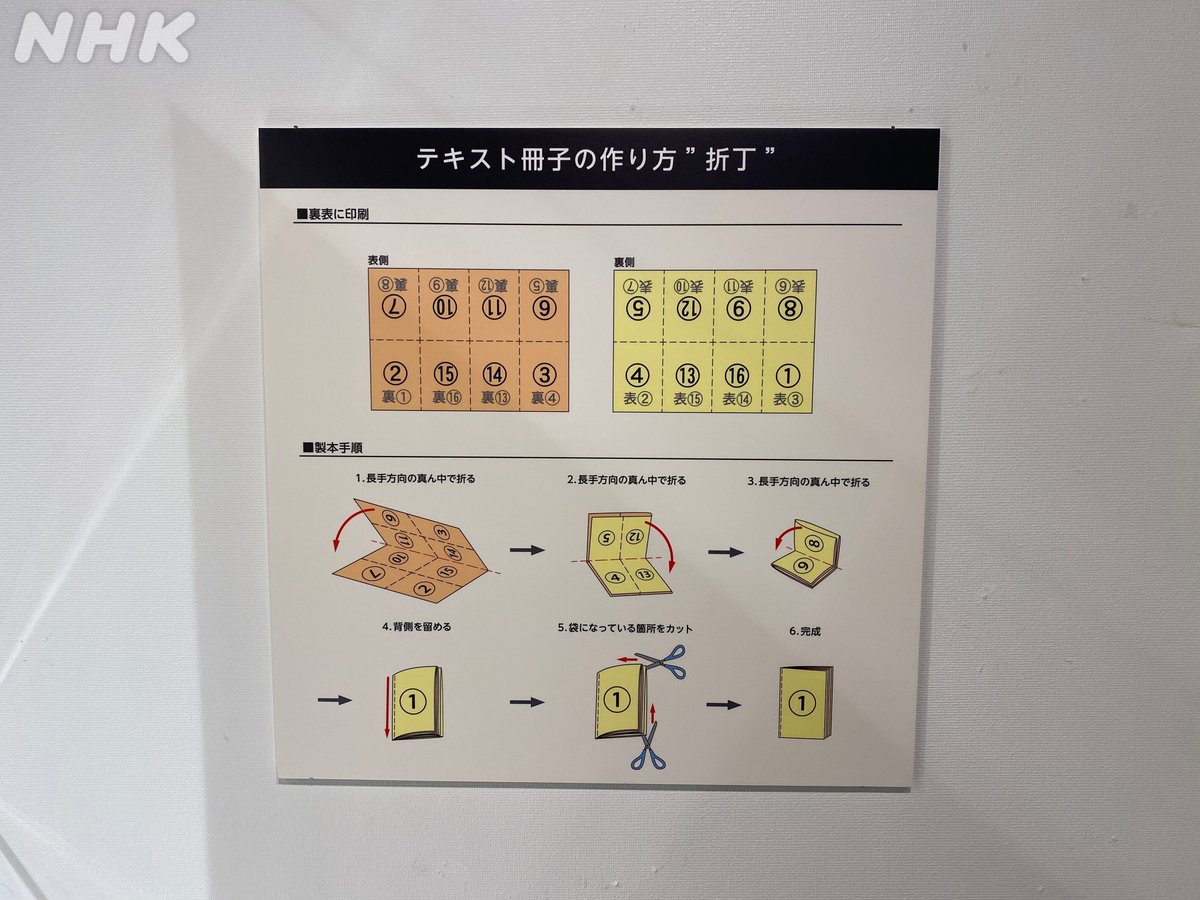

2位:学習者が手作り!?ラジオ英会話講座の教材

続いて興味をひかれたのは大正時代から発行されていた、ラジオ英会話講座の冊子。最近連続テレビ小説『カムカムエヴリバディ』で話題のラジオ英会話ですが、初期のラジオ講座教材も展示されていました。

今のように製本の形ではなく、大きな紙を折り込んで販売されていたものを学習者が切り離して、テキストにして使っていたそうです。タイトルにある“ラヂオ“の字からも時代を感じます。

そして1位はこちら!!

1位:テレビが放送される前、実験でつかわれたカメラ!

本格的にテレビ放送が始まる前、東京世田谷区にあるNHK放送技術研究所から、愛宕山へ向けて実験放送が行われていました。そのとき使われたカメラがこちら。レンズのようなものが2つあって、ちょっとカバの顔みたいでかわいいかも…。

磯﨑さん

「1つはファインダーで、もう1つはレンズです。しかも現在のようにすべて1つのレンズで撮影できなかったので、焦点の距離に合わせてレンズを付け替えて使っていました」

「このカメラは、日本で初めてのドラマで使われたんですよ。 夕食前の家族のだんらんを描いた「夕餉前」というドラマで、なんと12分間の生放送ドラマでした。」

12分のドラマ!しかも生放送!演劇みたいで、逆に今なら新しく感じるかも…

その様子がこちら。

磯﨑さん

「このころカメラはまだ発展途上で感度が低く、照明がたくさん必要でした。なので熱で出演者の化粧が崩れたり、かつらや着物が焦げたりしたこともあったそうです」

!!!着物が焦げるほどの照明っていったい…

熱との闘いは、さらに歴史をさかのぼり、ラジオ放送の時にもあったそうです。磯﨑さんが案内してくれたのが、初期のラジオ放送のスタジオを再現したコーナー。右手前にあるのは・・・?

磯﨑さん

「氷の塊なんです。当時はスタジオも狭く、今のように空調設備もなかったうえに、放送機材も使用しているうちにとても熱くなってしまうため、かき氷ができるような大きな氷の塊が設置されていたんですよ」

当時の人たちが見たら、今私たちが使っているスタジオとかマイクを見たらびっくりするでしょうね…というか、アナウンサーさん、汗だくだったのでは…?

放送博物館のHPに所蔵資料一覧があります。

潜入!!お宝ゾクゾクの収蔵室へ!

展示スペースだけでも面白いものがたくさんあるのですが…磯﨑さん、実はこれ、放送博物館に収蔵されているもののごくごく一部ですよね?

磯﨑さん

「そうなんです。特別に収蔵庫をのぞいてみますか? 先日、ブラタモリで放送博物館が紹介され、タモリさんもいらしたんですけど」

えー!?いいんですか!と、展示室から続く1枚のトビラを開けると…

いきなり、所蔵庫へ!昔のドラマの台本など貴重な紙ものがたくさん保管されているフロアです。図書館のようなちょっと懐かしい香りがします。

こちらは地域放送局の開局記念ポスター。左が秋田放送局、右は旭川放送局。名前が右側から書かれていて、時代を感じます。

さらに下へ降りる階段が。

つまり、愛宕山の内部に収蔵スペースが広がっているというわけですね。いきなりこんなロッカーがあったり…

こちらはラジオの棚。

ところせましとありとあらゆる年代のラジオが並んでいます。海外から輸入したものもあるとか。

こちらはカメラ機材がずらーっと収蔵されている部屋

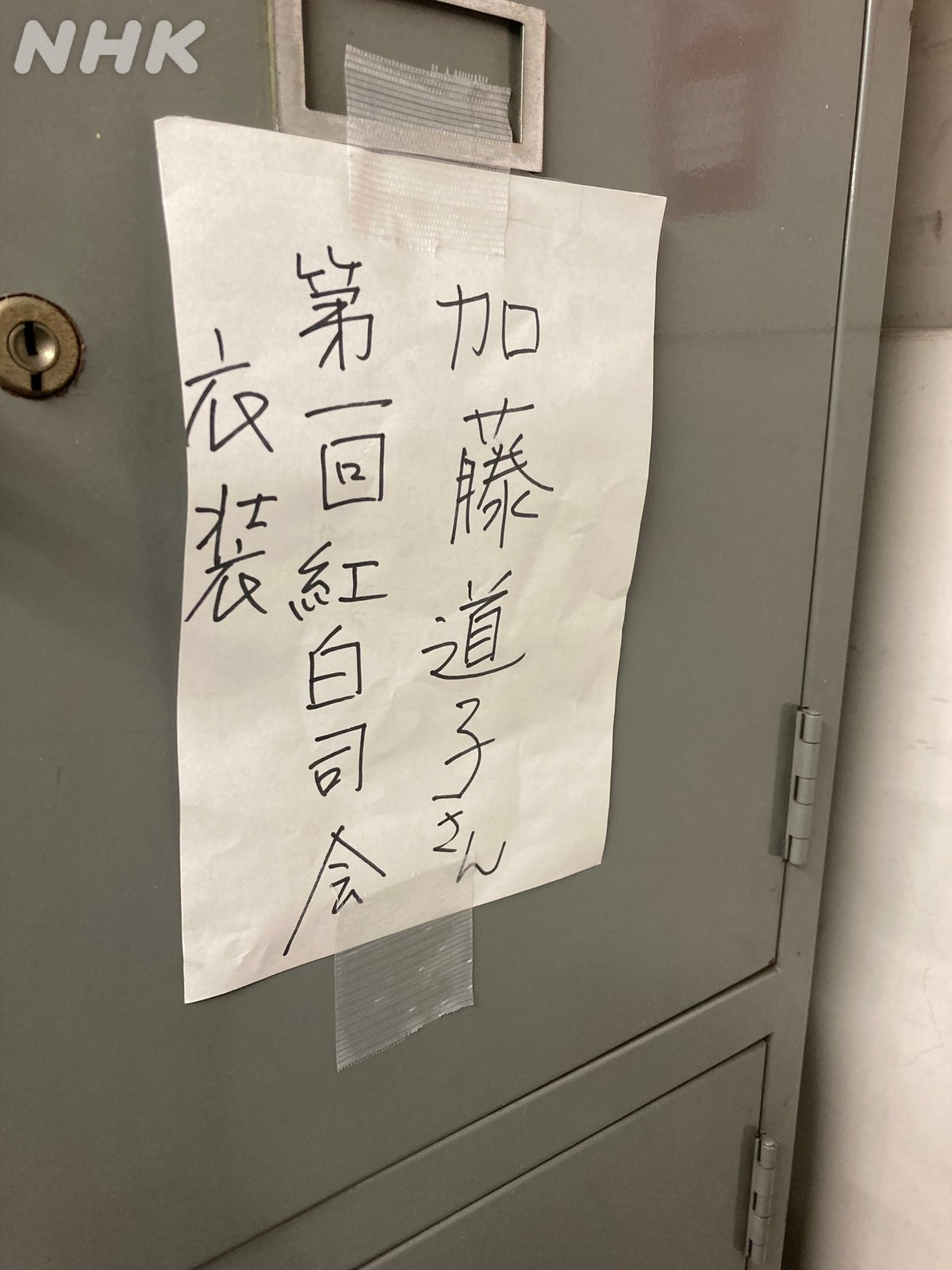

そして、一室にはこんなものを発見!

私が子どものころに見ていて大好きだった人形劇「プリンプリン物語」や「新・三銃士」に出てきたキャラクターの衣装も、保管されているんです!

もう、ありとあらゆるものが面白いやら懐かしいやらで驚きの連続でした!磯﨑さんも一つ一つ丁寧に説明してくださいましたが、とにかく圧倒的な量で書けない…。

でも、そもそも磯﨑さん、どうして放送博物館の学芸員に?

磯﨑さん

「実は、学生時代は音楽について学んでいました。その後NHKの関連団体で番組の広報などの仕事をしていたのですが、異動で放送博物館勤務になり放送を支えてきた資料の奥深さに魅かれ、それらをつなぐ架け橋になれればと勉強をして学芸員資格を取得したんです」

へええ!そうなんですか。そして、この放送博物館に勤務されていて、魅力ってどんなところだと思いますか?

磯﨑さん

「まもなくテレビ放送70年、ラジオ放送100年を迎え、その歴史を培ってきたさまざまな資料は役割を終えたものばかりですが、どれも魅力的なものばかりで。そんな資料を来館者の方たちにご覧いただくためにスポットをあて、後世に残す橋渡しができることに責任の重さとやりがいを感じています」

丁寧に解説してくださる磯﨑さんの言葉からは、展示資料への愛をひしひしと感じます!

放送の歴史を実感した1日でした!

ちょっとこぼれ話① ゆったり8Kを楽しめる空間も

放送博物館には8Kシアターがあり、毎日NHKのさまざまな8K番組を上映しています。コロナ禍なので、椅子の距離を保ちながら、毎日無料で見ることができます。ラインナップは、放送博物館のHPに掲載されています。

ちょっとこぼれ話② こんな活動も!メディア・リテラシー教室

さらにこの日は、放送体験スタジオで小学生に向けた「つながる!NHKメディア・リテラシー教室」も行われていました。全国各地の小学校をオンラインでつないで、デジタル時代を生きていくために必要な知識や力を身に着けられる体験教室です。

司会進行は現役のNHKアナウンサーで、この日の担当は小野文惠アナウンサーが、全国各地の小学校、4つのクラスをつないで、一緒にメディア・リテラシーを学んでいました。

▼メディア・リテラシー教室を担当した大橋拓アナウンサーのnote記事はこちらから!▼

NHKには日々の放送はもちろんのこと、当時の機材や資料を保存して放送の歴史を未来へ受け継いだり、デジタル時代にたくさんの情報の中から適切なものの選び方を伝えたりするなど、たくさんの役割があるのだなとしみじみ実感しました。

今回ご紹介しきれなかったたくさんのお宝がある放送博物館、お近くにお越しの際はぜひご来館ください!

NHK放送博物館

開館:午前10時~午後4時30分 (入館は午後4時まで)

入館料:無料

※毎週月曜日休館(祝日除く)