#2 発熱外来編

こんにちは。Soul-inです。

当noteはクリニック院長の頭の中を言語化するnoteです。

今日のテーマは発熱外来についてではなく、発熱外来を題材にして「答えのない中で、院長はどのように施策を進めクリニックの価値を高めるか」と言う点を考えていきましょう。

発熱外来を設ける理由は、予約や受診時間を別にしてコロナの可能性がある患者の受診動線を分けて院内感染を防ぐことにあります。

ではコロナが疑わしい患者さんとはどんな患者さんかと言うと以下の3点があげられます。

1.気道症状がある(咽頭痛・咳・痰)

2.発熱している

3.コロナ患者と接触がある

第7波コロナの症状の始まりは「クーラーでやられたかと思った程度ののどの違和感」です。皆この通り言います。その後のどの痛みが強くなり、発熱してきます。そしてのどの痛みが治まってきたころに咳が出てきます。もちろんパターンはありますが、これが超典型的な発症の仕方です。参考にしてください

— Soul-in@焼肉専門医 (@ngyx202) August 7, 2022

これは自分がコロナ患者を診療していて気付いた症状をまとめたものです。のどの痛み→熱→咳と症状が移り変わる印象です。ただ現在はワクチンが普及したこともあり、熱はわりと早期に下がるイメージですね。

1.普通の外来との違い

一言で言うと感染対策がいかになされているかです。コロナ疑いの患者さんを受け入れる以上、他の患者さんや自分含めスタッフへ感染させないという感染対策が求められます。

①感染対策を可視化する

最も大切なことは、患者さんに対して「感染対策をしている」と可視化させることです。受付や診療の時間帯を分ける、手袋やガウンを着て接する、待合室を分ける等の様々な対応があります。

この感染対策のレベルは院長のとれるリスクにより幅があります。リスクとは「お前のクリニックへ受診したためにコロナに感染したぞ」とクレームが入り医療的な責任を負うことです。

なんならそれで家にいる寝たきりのおばあさんがコロナ肺炎で亡くなったとか言われたらもう地獄です。そんなイメージを持たれないように、患者さんをわかりやすく守ることが求められます。

②クリニックによるコロナモードの違い

一度、病人になったつもりで想像してみましょう。自分がお医者さんの場合は家族が発熱した場合を思い浮かべてください。

2025年1月、あなたは30代の会社勤めです。日曜日の夜に発熱し、発熱外来をやっているクリニックを探しました。HPで発熱外来があることを確認し、月曜日の朝に連絡を取った際にクリニックの対応としてどれならアグリーできるでしょうか。

①「発熱外来はかかりつけの患者さん以外診療できません」

②「発熱外来は予約制です」

③「月曜の午前枠はもう埋まっています」

④「発熱、咳、咽頭痛のどれかがある方はクリニックの外でお待ちいただきます」

⑤「院内では必ずマスクをしてください」

⑥「院内では発熱外来専用の待合室でお待ちいただきます」(※発熱者だらけの部屋で待たされる)

これらは、そのクリニックのスペックと院長のリスク許容度を加味した経営判断により採用されています。

①~⑥のどれが良いとか悪いとかではなく、院長にとって大切なのは、このようにせざるをえなかったクリニックの事情を患者さんのボリュームゾーンに合わせて受け入れさせ、スタッフオペレーションを構築することです。

まず都心では基本的に院長1人のクリニックではそこまで広くありません。30坪ほどであれば待合室は一つで約10席。そこで発熱者とそうでない通常の受診者を分けるのは物理的に無理です。

車社会の駐車場があるクリニックでは、ドライブスルー的に駐車場でコロナの検査をしたりしていて、院内に感染者を入れないことができるのでコロナ初期は非常に羨ましかったです。

当院は駅ビルの2階に入っており、最初は物理的なゾーニングではなく、時間的ゾーニングとしました。内科は健診もあり午前の方が混むため、午後だけ発熱外来を行っていました。(一日100人の受診であれば当院は午前80人、午後20人)

診察室は3つ、待合室は2つ、入口も3つあったので、人間ドック用の第2待合室を午後は発熱外来専用待合室にしてゾーニングとしました。webでも発熱外来だけは予約枠を設けて、三密を避けるようにしていました。

③予約以外の予約システムの使い方

事前予約を設ける一番の価値は、このように患者さんが同時に押し寄せ、院内に待ち時間が同時多発しないように来院時間をずらし、順番に一列に並ばせることです。

①そこまで患者さんが多くない②複数診でスムーズに診療できるなど、需給バランスが崩れてなければ導入する必要はありません。ただ事前予約制だと来院人数がわかって予習できるのは羨ましいなと思います。

しかし、患者さんが増えてきたころに、患者さんが慣れたオペレーションを変更し途中から予約制を入れるのもなかなかハードルが高いです。やるなら最初から予約システムは導入した方が

当院は古いクリニックなのでいまさら通い慣れたご高齢の患者さんに予約システムを使えとは言えません。常に2-3診制なのは、一気に押し寄せても待ち時間が少ないようにするためです。

複数医師を配置するのはコストがかかりますが、医師も患者さんも楽にはなります。コストはかかりますが。あと忘れてはいけないですがコストがかかります。

予約システムを考える時に、外来診療(医師)の予約か、ワクチンや発熱外来などのコンテンツの予約かは分けて考えます。前者は待ち時間対策、後者は集患対策です。

当院では大腸カメラや人間ドック等の午後のコンテンツの予約が多い場合は、院内のゾーニングが難しいため発熱外来の枠を少なくするなど調節弁にしていました。

コロナワクチンもコミナティが6人組で予約が必要な時はすべて午後に打っていました。内科はとにかく午後の集患に頭を使います。

予約システムの使い方 まとめ

1. 患者さんが時間差で来院するように一列に並んでもらう

2. 自院のコンテンツを周知させる

3. 来院してほしい時間帯へ誘導する

4. 枠調節により他のコンテンツとの調節弁とする

5. 事前予約からカルテ予習し外来をスムーズに回す

2.マーケティングのために、相手のナラティブにうまく乗せる

発熱外来の難しさは、そうしたクリニックの事情を自院へ訪れる患者さんたちに理解してもらい、クリニックに合わせて受診してもらうよう誘導することでした。

クリニックのマーケティングのゴールとは、受診者に必要な成果を出すことです。コロナかどうか検査をする、体調を良くする薬を処方するなど、相手にとっての課題を解決し必要な成果を出すための活動は、クリニックのブランディングにも繋がります。

①発熱外来の価値

当院の発熱外来は、5類になりルールが変わったので対処を聞きに来たという人が多い。現在の発熱外来の価値はPCRをすることではなく、PCRをすべき状況、陽性/陰性の時の対処を指示する場になっています。ルールがない部分があっても、そこを医学的見地から助言してほしいという需要を汲み取る必要がある

— Soul-in@焼肉専門医 (@ngyx202) June 6, 2023

発熱外来の価値はコロナのフェイズと共に変化します。それは国民のコロナへの意識が変わるからです。その潮目が変わるタイミングを常にアンテナを張ってクリニックへ落とし込まねばなりません。

上記のポストは2023年5月の5類化された直後です。5類化され、「もうコロナは気にしなくていいんでしょ?」という雰囲気が蔓延していました。国民は長いコロナ禍と、国のコロナへのゼロリスク思考に辟易していました。

コロナ禍の発熱外来の受診動機の変遷

①とにかくPCRしてほしい

②デルタ株超怖い。救急車呼んでも来ない

③ワクチン打った方がいいんですか?

④オミクロン株めっちゃ感染する

⑤自分で抗原検査やって陰性でした

⑥5類になったからコロナの検査は不要なので薬ください

このように患者さんの関心事が移り変わるのは開業医の諸先生方は実感があると思います。

自分は①のようにコロナとインフルエンザを調べるだけの外来というフェイズは過ぎていると思っています。

それぞれが陰性でもその後の行動指針(熱が下がらなかったら?仕事にはいつから行くか?友達の結婚式に参加したい…etc)を示すことがいまの発熱外来の価値だと思います。

②自院の患者さんのナラティブを想像する

ナラティブと言う言葉を聞いたことがあるでしょうか。物語と言う意味ですが、自社ブランディングに重要な概念として注目されています。見回せばCMでも物語と言うフレーズが目に入ってきます。

企業が一方的にPRや広告を打つよりも、ユーザーの口コミやSNSでの評価の方が強い宣伝効果が得られることが多いです。これは芸能人や有識者のみならず、SNSの利用で誰もが発信者となることができるようになり、自身の経験や感覚を共有できることになったからだと思います。

そういった風潮の中では、自社がどのような思いで商品を作ってきたかよりも、「この商品やサービスを利用するとこんなにいいことが起きる」という買い手目線に立つ語られ方の方が刺さるのだと思います。

こういった自分の人生の主役は自分である、自分のしたいことや自分の幸福を尊重していこうという考え方は、物を買いサービスを利用する行動のフックになっていると思います。マーケティングとはそういった人のナラティブを想像し、無理なく乗せていく活動です。

3.世界で一番の医療より訴訟にならない医療

病院では、こういった受診者や家族含め病院へ出入りする方への感染対策の行動を促すお知らせがどこも貼られていました。いまでも入院している患者さんに会える人数や時間帯に制限がある病院もあります。その理由はなぜでしょうか。

・病院は院内に重症化リスクを持つ患者さんが多い=訴訟リスクが高い

病院には重症化リスクを持つ患者さんがたくさんいます。免疫不全の方も、抗がん剤治療中も方も、超高齢の方もすべてがコロナ重症化のハイリスクです。そういった患者さんの元へコロナを持ち込ませないためにも、病院の感染対策の徹底ぶりは我々クリニックの比ではありませんでした。

結局コロナをとりまく医療の肝は訴訟なのです。いえ、これはコロナに限った話ではなく、すべての医療は訴訟をボトムラインとして動いています。

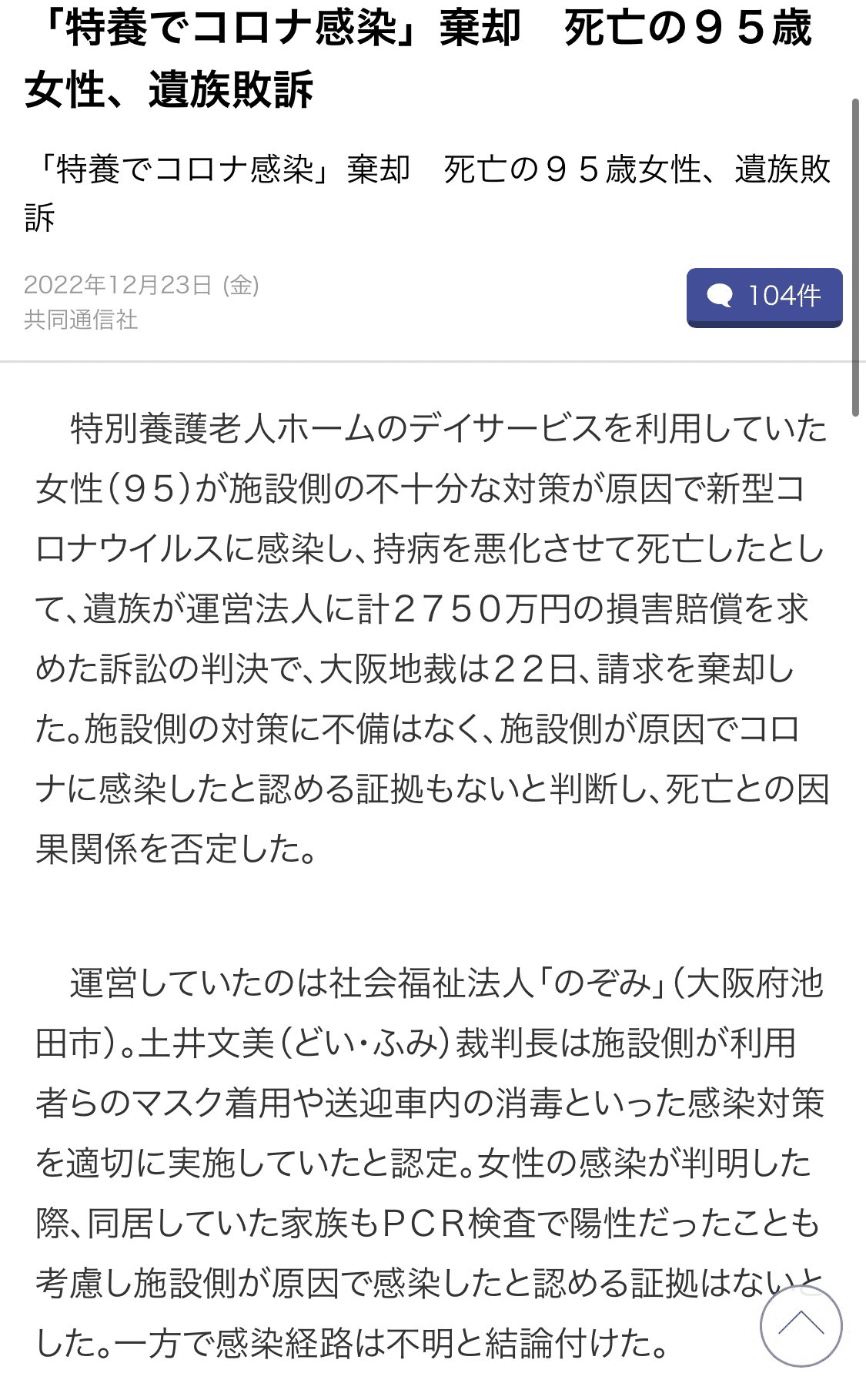

「コロナによる死はあってはならない」を貫いてきた美しい国日本では、感染対策の徹底ぶりが訴訟の分かれ目です。院内感染が起きてたとえ死亡者が出たとしても下記の判例のように「これだけ感染対策をしていたのだから、施設には責任はない」とお上(裁判所)が言ってくれるかにかかっています。

だから病床を分けるし、病床が空かなければ自動的に発熱者は受け入れられません。

クリニックにおける予約枠の制限も、院内ではマスクをつけてもらうことも、感染対策を十分に講じているのは、医療者は訴訟リスクをヘッジしているだけなのです。それが回り回って国民の皆さんに安心できる医療を届けます。

4.クリニックでの実運用への落とし込み

病院と異なり、クリニックは小規模かつ裁量が院長に集中しているので、診療体制をフレキシブルに変更できます。ただ、そこには常にステークホルダー(受診者・従業員)のナラティブを意識する必要があります。

例として、『受診された方へマスクをつけてもらう』のオペレーションを組んだ時の話をしましょう。

2023年3月13日から「マスクは個人の判断でおk。でも医療機関ではつけるんだぞ」という厚労省のお達しが出ました。

例)

「クリニックの中ではマスク着用をお願いします」

と患者さんに声をかけるようにしても「めっちゃ咳してるのにマスクつけてくれません😢」と受付事務が泣きついて来るケースは多かったです。

思い出しましょう。前提として国民はコロナ対策として自分が我慢を強いられることに辟易していました。「自分以外の誰かのために我慢をしてください」という文脈は、長いコロナ禍では多くの国民のナラティブにとってプラスではなかったのです。

①マスクに対する考え方のセグメント

①~④の価値観の持ち主の中で、③はお願いしたらマスクをつけてくれる。④は絶対につけてくれない、もしくは怒り出すと思われます。

かける時間と労力とのバランスを考えると、④を探し出して早めにお会計することが効率的です。そして待合室で①~③の人たちに「(あぁ、あの人はクリニックでもマスクをしない人なんだ。クリニックも大変ねえ)」と思わせて、被害者ではなく味方になってもらうことが大事です。

しかし④も腹痛など何かしらの困りごとを抱えた患者さんです。「マスクはドレスコード」「マスクをしていない人に医療を受ける権利はない」といった怒る材料を探すのではなく、④の人でも気持ちよく医療を受けて帰ってもらえ、かつ①~③の人も味方につけるスマートなやり方が求められると考えました。

当院では以下のように声かけをしていました。

△「あなたはコロナではないかもしれませんが、あなたの周りにいるハイリスクな受診者のためにとにかくマスクをして感染対策に協力してください」

=「うちの訴訟リスクのためにマスクをつけて」

⇩

〇「発熱外来では、周りにコロナの可能性がある患者さんがたくさんいます。あなたはもしコロナでなかった時のために、周囲から感染しないようマスクをつけることをお勧めします」

=「あなたのためにマスクをつけて」

上記のように声かけし、マスクは無償で差し出していました。それでもマスク着用を拒否した患者さんには、多くは言いません。スタッフが怒られるのもかわいそうですし。こちらの要求が吞めない人は少なからずいます。

ただ待合室の患者さんに「(あぁ、このクリニックはマスクをつけさせようとしているんだな)」ということが伝わればそれでよいのです。

最初に話した通り、発熱外来で最も優先順位が高いことは「感染対策をしている」と可視化することなのです。

②全ての施策は自院のブランディングに繋がる

自院のリスク許容度に合わない人を退けるのは簡単です。ですが、実店舗で経営をしている以上、口コミからは逃げられません。

医療機関では"NO MASK, NO ENTRY"と言う言葉が一時はやりましたが、マスクをしない人にいつまでも反射的に嫌悪感を示しているのでは、来るべき5類化にあわせてマインドチェンジできないのではないかと感じたのがマスク着用と向き合ったきっかけでした。

誤解しないでほしいのは、自分は感染対策の手をゆるめてよいと言っているわけではありません。変わりゆく国民の動向に対して、我々はどう望ましいユーザー体験を提供していくかを常に考えなければならず、そのためには、リスク許容度を組みなおす必要も出てくると考えます。

結局は、これも都心ならではの思考かもしれません。コロナは必ず人流の多い都心から波が始まりました。都心→地方の流れがあり、都心では常に最先端の価値観が生まれます。人が多い分、多様ではありますが、人々のナラティブに合致すると流布するスピードも速いです。

まとめ

コロナ禍が終わって株を上げた医療機関とそうでない医療機関があると思います。自分も十分ではないですが、実店舗の経営をしている以上、地域の皆様に「コロナ禍では世話になったなあ」と良い印象を持ってもらうように努めたいと思っておりました。

クリニックのステークホルダーがどのようなコロナへの感染対策を望んでいるかを考え、なるべく多くの関係者が望むユーザー体験をデザインするのが院長のお仕事だと自分は考えて、コロナ禍を過ごしたのでした。

当院は発熱外来というものを設けていないので、来たら来ただけ診ている。これは感染力が一段上がったオミクロン株に変わるより前もこうしていた(※順番予約にしているので、密にはならない)…

— Soul-in@焼肉専門医 (@ngyx202) December 22, 2024

ここまでお読みいただいてありがとうございます😊先輩開業医の先生方や、開業志望の方、同じように雇われ院長をしている方は、見えている光景も自分とは違うかもしれませんが、あたたかく見守っていただけると幸いです🙏

あなたのクリニックが、ウハクリかつ人事労務で無問題になりますように🍀