NFTで話題のGenerative Artは、版画に似てると思った話

突然ですが、Generative Artを作ってみようと思い立ちました。

Generative Artとは、簡単に言うと自動アート製造システムです。

予め用意したパーツをランダムに組み合わせて、最終形に自動でアート作品を仕上げるというものです。

「芸術家としてそんなこと反則じゃんか!」

と思う方もおられるかもしれませんが、

え?反則ですか?

実は私、「版画」出身です。

アメリカではじめて版画を学び、日本に帰って来てからも某アート系の専門学校で版画を専攻しました。

木版画、銅版画、石版画、シルクスクリーンなど、版画技法にも種類があるのですが、その中に、シルクスクリーンという、印刷技術にも通じる版画技法があります。

これは、色ごとにパーツを版として別々に作成し組み合わせて完成形にもって行くという技法です。つまり10色使って表現したければ、10個版を作らないといけないのです。

が、これ、版に使う色を変えたら、無限に違う作品ができあがるんですよね。

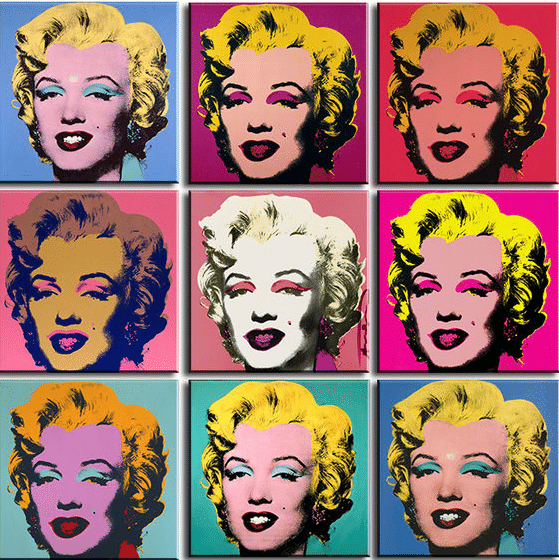

ポップアートの巨匠アンディ・ウォーホルの作品(の一部)は、この手法です。色んなバージョンのマリリン・モンローを観たことないですか?

Generative Artってコレと似ています。

じゃ、目新しくないじゃん。

え、だけどコレを自動で作るんだよ~

時代は変わったな、と思いませんか?

NFTが徐々に認知されてきて、Generative Artがその存在感を深めています。

今、Generativeでこそやってみたいと思うプロジェクトを考えているので、っワクワクしています。

これ、脳にいい刺激になりますわ。

プログラミングができるかどうかという問題がありますが、私過去にHTMLを独学で学んだ経験があり、その経験が生きるかな?と思っています。

挑戦の過程もまた綴ろうと思います。

いいなと思ったら応援しよう!