ミステリ小説「大学生がバズり動画を撮りに都市伝説の現場へ行ってみた。」第6話

8後半

「お風呂ありがとうございましたー」

23区内ワンルーム賃貸ではあり得ない、足を余裕で伸ばせる広さの湯船を堪能して俺が釈氏家の一階のリビングルームに戻ると、木目の大テーブルの上はきれいさっぱり片づけられ、煌々と光る照明の下、そこにあるべき釈氏家の人々の姿もどこにもなかった。

戸惑ってあたりを見回すと、リビングルームからサッシを抜けて直接出られる庭のデッキ上で、グラスを掲げている背高の人影が声をかけてくる。

「小中くん、こっちこっち」

いつの間に起きたのだろう、那由多さんが父親と同じく甚平姿で、デッキ上に座布団を敷いて夜の庭で一杯呑っているのだった。

首にかけたタオルでこめかみの汗をひと拭きしてから、

「失礼します」

と誘われるままデッキ上に出ると、三メートル四方はあろうかという正方形の広いデッキ上に、香西と釈氏家が勢ぞろいしていた。

キャンプ場で使う簡易テーブルを低めに組み立ててデッキ中央に配置し、その周りを五枚の座布団が囲っている。

外灯は家屋の外壁に設置されていて、デッキを照らす光の輪の外の暗がりの中に、うすぼんやりと庭の概観が浮かんで見えた。砂利を敷いた敷地内には庭石や低木が配置され、家屋にふさわしいモダンな庭が造られているようだ。

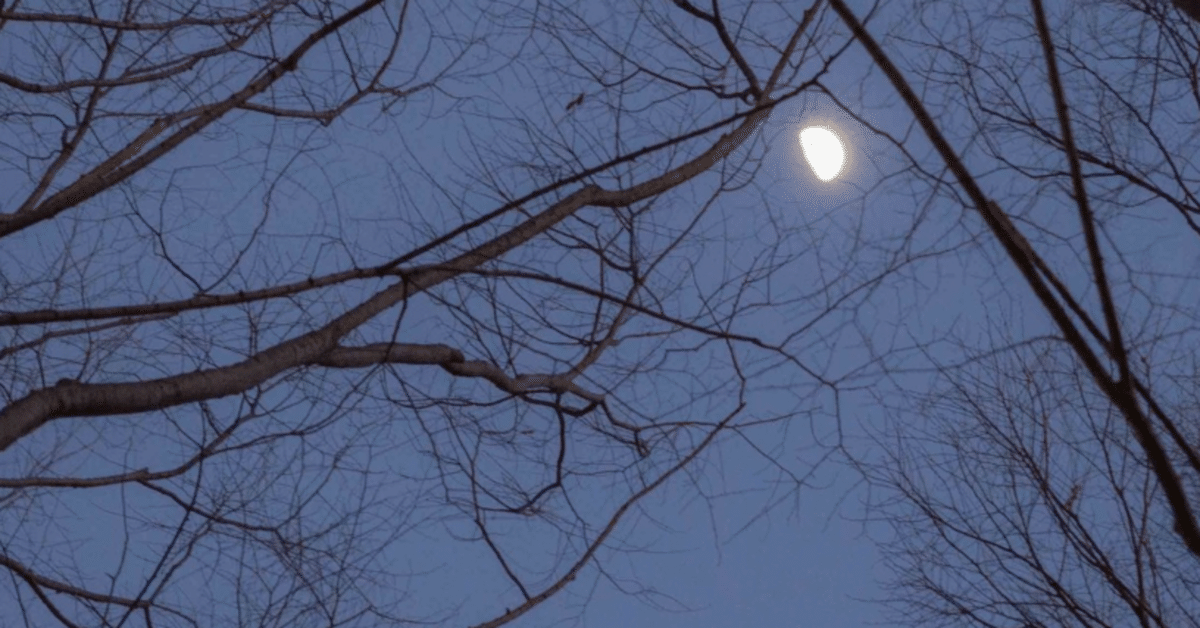

夜のこととで空は艶やかな闇色であり、黄色みの強い半月がぽっかりと中空に浮かんでいる。夜風はかすかに、風呂上がりの肌にもやさしく空気が動いているだけだ。

「先ほどは失礼したね、小中くん。礼一の伯父の繁です。ようこそ我が家へ」

静子さんの隣で胡坐をかいている、繁さんが礼儀正しく一礼した。

酔いはすっかり覚めているようで、一時間ほど前までリビングで眠りこけていた人物とはとても思えない、しっかりした口調だった。

香西の右隣の座布団が空いていたので「よぅ」と声をかけてそこに座ると、正面に繁さん・静子さん夫婦、右斜め前に奈津子さん、左斜め前に那由多さんという位置取りになる。

香西と奈津子さんはおそろいの麻の白いパジャマ姿で、(こうしていると奈津子さんと姉弟にしか見えないな)とか、(香西はパジャマまで白いのか)とか、(Tシャツにハーフパンツ姿の自分だけ庶民じみて浮いているな)とか、くだらないことばかりが頭をよぎる。

簡易テーブルの上はチーズやナッツ類を乗せた小さな皿と、大テーブルの上でも見かけたしゃくし菜の漬物の入った小鉢。お盆の上の布巾に、伏せておかれたガラスのコップと、氷入りで水滴がついたスリムな麦茶ポット。そして金属製の器に砕いた氷とともに入っている、酒瓶らしい白く透き通った瓶。

酒を飲んでいるのは繁さんと那由多さんのふたりだけのようで、他の三人の前には麦茶を注がれたガラスのコップがある。

俺の視線が酒瓶に留まったことに気づいたのか、那由多さんが「ヘイユー、ツーユー」と歌うように俺に向かってガラス製の猪口を差し出した。

訳もわからず受け取ると、猪口から匂いだけで酔っ払えそうな香わしい酒の匂いがする。

「兄さん、小中はたぶんその酒知らない」

隣で香西が、気のせいか冷たい声音で那由多さんに言う。

「ごめんね小中くん。お兄ちゃん酔いが抜けてないみたいで」

奈津子さんがなぜか俺に謝った。

俺の頭の中がはてなマークでいっぱいになったところで、繁さんが金属製の器から酒瓶を取り出して見せてくれた。

“甲の露”

とラベルに書いてある。おぉ、純米大吟醸……奈津子さんが言っていた『お父さんが買っちゃったいいお酒』とはこれのことか。

「『甲の露』と読むんだ。父冨の酒蔵が作っている銘酒でね。知っているかな、何年か前に公開された、父冨を舞台にした映画に登場して有名になったんだが……」

繁さんの説明から、そういえば、と思い出した映画があった。

江戸末期の父冨で実際に起こったという百姓一揆に着想を得た映画で、明治時代に商人として成功した父冨出身の主人公が、老年となり、かつて一揆で亡くなった幼い頃の親友へ思いを届けるために、手造りの打ち上げ花火をあげるというストーリーだった。内容は地味だが、主人公の青年期から老年期を演じた俳優の名演が光り、その年の映画賞をいくつか受賞したはずだ。

「映画は見ていないですが、お酒の名前は聞き覚えあります。映画の主人公が成功するきっかけになったお酒ですよね。本当にあるものだったんだ」

俺は感心して酒瓶のラベルの文字と手の内にある猪口の中身の酒を交互に見た。

……ん?

ということは、俺は寒いダジャレを那由多さんから聞かされたのか。

俺は香西と奈津子さんの台詞の意味を今さらながら察したが、ダジャレに気づいたからと言って笑うには、もうタイミングが遅すぎる。

「映画で打ち上げた花火も、父冨で本当に行われている行事だぞ。龍勢っていって、毎年秋に亥支田にある神社の近くで行われていて……」

隣の香西が空気を読まずに映画関連の話題を続けた。空気を読めよとよく彼に対して心の中でツッコんでいる俺だが、今回ばかりは有難い。

「本当に行われているって、映画では花火を手作りしていたけど」

「父冨の亥支田の住民が本当に花火を作っているんだ。集落ごとに花火の流派がいくつもあって、毎年各流派が秘伝をもとに花火を手造りして、櫓から打ち上げている。昔は龍勢も亥支田の神社だけじゃなく、あちこちの祭りで上げられていたって聞いてる」

「私の祖母が生まれた山奥の集落でも、夏祭りには龍勢を打ち上げたと聞いたことがあるわ」

静子さんがうちわで自身を仰ぎながら言った。ついでに隣の夫にも風を当ててやるあたりに、夫婦の仲の良さが伝わってくる。

「夏祭り、ですか。秋じゃなくて」

香西の口にした行事とは季節が違う。

「昔の父冨の夏祭りでは、『硝煙の臭いを嗅ぐと疫病が流行らない』なんていわれていたらしいね。だから、あちこちの祭りで龍勢が打ち上げられていたそうだよ」

妻の言葉に繁さんが解説を加える。

「父冨は三百六十五日どこかしらでお祭りがある、なんて言われるくらい、他と比べてお祭りが多い土地だそうだから、打ち上げられる龍勢の数も多かったでしょうね」

奈津子さんも会話に加わった。

しかしさすが香西の身内というべきか、皆、知識が豊富である。

「昔はそのために、父冨で秘密裏に火薬が作られていたっていうな。映画に出てきた百姓一揆の時に使われた銃の火薬も、密造されたものだったとか。父冨の蚕文化について調べた時に、火薬の原料の硝石を作るのに蚕の糞を使っていたと、何かの文献で読んだ」

香西がいきなりディープな知識を披露した。まさか親族一家に対抗意識を燃やしたんじゃないだろうな、とも思ったが、口を突いて出たのは別の質問だった。

「蚕って、繭から糸を取って絹にする、あの白い幼虫だろう。父冨でも飼われていたのか?」

俺の台詞に、その場にいた全員が驚いた表情をした。

「蚕……養蚕は、昔から父冨の主要な産業のひとつだよ。なにせ山ばかりだからね、田んぼや畑を作るにも限界がある。蚕の餌になる桑の木の葉は平地じゃなくても育つから、山奥の集落では蚕を幼虫から育てて、繭から絹糸を取ったり、機織り機で絹織物にしてそれを売買して、生活手段のひとつにしていたんだ。大正から昭和の初めには、父冨銘仙という織物で作った着物が日本中で流行って、父冨の街中で機織りの音がしたっていうくらい、生産が盛んだったそうだよ」

繁さんの説明を聞きながら、俺は父冨駅に隣接していた土産店の店先に、父冨銘仙と書かれた旗があったことを思い出した。店頭には色鮮やかなハンカチや布バッグの他、和柄の小物などが並べられていた。あれは父冨の名産品を使った土産物だったのか。

「へぇ。養蚕や絹織物といえば、群馬の富岡製糸場くらいしか聞いたことがなかったです」

「アレはもはや世界遺産だし、教科書にも載っているからな。でも、群馬と埼玉は隣同士で、父冨とは山でつながっているから、文化的な共通点は結構多いぞ。群馬県にはこんにゃくのテーマパークがあるだろう。父冨もこんにゃくは名産品だ」

香西の言葉を聞いて、久冨家への行き帰り、道路わきの個人商店でやたらと手作りこんにゃくの宣伝を見かけたことに納得がいった。

「しかし、香西はなんでまた父冨の蚕文化を調べたんだ、夏休みの自由研究か何か?」

改めて疑問に思ったので尋ねてみる。中高生が調べるにしては難しい文献を読んでいたみたいだが。

「だって、蚕って、可愛いだろ」

「え?」

思いもよらない返答に脳がフリーズした。

「白くてうねうねした動きが可愛いじゃないか。でも母さんが虫嫌いで家では蚕を飼えなかったから、蚕について図書館であれこれ調べたんだ。そのうち、蚕が信仰の対象になっていることを知って、そういう文化についても調べていったら面白くて……」

香西が大学で文化人類学を専攻している理由が分かった。

蚕文化を調べているうちに、民俗学や文化人類学に興味が派生していったのだろう。俺の先輩にも、電車オタクで日本中の路線を乗って回っているうちに、なぜか古地図に目覚めて歴史学を専攻している男がいる。ほかにもRPGゲームをプレイして海外古典ミステリにハマり、英文科に入学してロンドンへ留学していった女友達がいた。どうしてそこを起点としてその方向へ興味が行くのだ、というような思考回路を持つ人間は案外いるのだ。

それにしても、香西が蚕好き……ファッションが白ばかりなのは、それが理由じゃないだろうな。

「おいおい礼一、蘊蓄ばかり聞かせないで、早く小中くんに実際に銘酒を味わってもらえよ。頭でっかちな知識ばかりじゃ、わからないこともある」

これまで黙っていた那由多さんが、気取ったポーズで俺に酒を勧めてきた。

「あ、はい、いただきます」

注がれた酒を放置していたことに気づいて、慌てて猪口のふちに唇をつける。鼻腔から額にかけてかあっと酒の匂いが抜けて、舌の上をするりと通過した液体が喉で燃えた。

(あ、つよすぎ)

次の瞬間、俺は視界をくらませてテーブルの上に突っ伏した。

「え、小中くん、大丈夫?」

奈津子さんが慌てて俺の肩に触れて揺さぶる。

「あれ、日本酒ダメなタイプだった?」

那由多さんが訊いてくるが、残念ながら俺は答えられる状態ではない。

そういえば、俺は酒を飲んだことはあるが、せいぜい缶ビールや缶チューハイで、日本酒を飲んだのはこれが初めてだった。

「呑み慣れていない子にはきつかったのかもしれないな。麦茶……いや、水の方がいいか、静子、持ってきてあげてくれ」

妻に指示を出してから、繁さんが俺の方へ来て、座布団を枕に楽な体勢を取れるよう身体を動かしてくれた。それから「客間に布団を敷いてくる」と告げて足早に室内に入っていく。

奈津子さんが俺の脇に座って、冷えたおしぼりを頬に当ててくれた。

「ごめんね、そういえば、あまりお酒呑んだことないって、最初に言ってたよね」

「いえ、自分で呑んだので……」

これ以上奈津子さんに謝ってほしくなくて、俺は片手をあげ、何とか言葉を絞り出した。

その片手をひんやりした白い手が包んでくれる。

あぁ、奈津子さんの手は冷たくて心地いいなぁ、と思って視線を横に向けたら、静子さんを手伝いにデッキから室内に入る奈津子さんの後姿が見えた。

「小中、平気か。気持ち悪くないか?」

俺の手を握った香西が体調を尋ねてくる。

香西、お前もいっちょ前に具合の悪い友人を心配するんだな、いい奴だな……でもその優しさ、奈津子さんから欲しかった。

答える気力も涌かず意識が遠のいていく俺の耳に、香西と那由多さんの会話が入ってきた。

「わざわざ今日、直接会いに来なくても。スマホで質問に答えてくれれば十分だったのに」

「いや、そういうわけにもいかないだろう。大事な弟分が珍しく俺を頼ってきたんだから、ちゃんと顔を見て答えてやらないと」

「顔なんて見なくてもスマホで用は済む」

「そこをあえて会うのがいいんじゃないか」

どうやらふたりは外見は似ていても、中身の性質が正反対らしい。

「それに、久鼻周辺に野生動物はいないのかって質問だったろう。ちょうど猟師免許を持っている知り合いが畑に遊びに来たから聞いてみたんだが、久鼻のあたりは昔から害獣が出ることが少ないから、あんまり猟には行かないそうだ。あのあたりは動物が嫌う香りの強い植物が多く生えているらしい。集落に害獣を近づけないために、昔の人間がそういう草木を選んで植えたんじゃないかって言っていたが」

「へぇ」

香西の手が俺の手から離れた。かすむ視界の中で、香西が右手人差し指で顎を叩いているのが見える。考え事をするときの癖だ。

「あの集落、お地蔵様や馬頭尊はあっても、神社は見当たらなかったんだよな。山林の集落なら山火事は集落の存続にかかわるから、絶対に火が出ないように火除けの神様を祀るのが普通なのに。そもそも火除けの神様として村娘を祀る祠があるっていうのに、神話に出てくる火除けの神がご祭神の、愛宕神社や秋葉神社がないっていうのが、どうも……」

ひとり言を口にしながらだんだん言葉少なになる香西の様子をぼんやりと眺めていると、同じように彼を眺めていた那由多さんと、ふと目が合った。

ふへ、と那由多さんが笑う。

「ごめんね。すーぐ自分の世界に入っちゃう奴でさ」

従弟を指して、愛おしそうに、困ったように笑うその顔が、いつかの奈津子さんと重なって見えた。

「いえ、香西は……面白い、ですよ。一緒にいて、飽きないです」

ふわふわ、空を飛ぶような気分で、思っていることがそのまま口に出た。

それを訊いた那由多さんは、また、いつかの奈津子さんにそっくりな笑みを浮かべた。

初めて会った時の、あの……花のほころぶような笑み。

続