1面「時事コラム」日本経済新聞「春秋」の活用法 ―就活生の「語彙力」「発想力」「構想力」をつけて、履歴書、ESの“伝える力”につながる

こんばんは。

就活モチスキゼミの山内です。

本日のブログ&新聞クリッピングが遅くなった理由は、

埼玉県内の高校に「就職講座」の講師役として、赴いたからです。

そのあと、講師同士の交流もあり、遅くなり、失礼しました。

さて、今日は、どの新聞も100年以上の連載歴史を持ち、

1面下に掲載される「時事コラム」について、取り上げましょう。

日本経済新聞の場合は「春秋」欄で550文字、4段落、

朝日新聞「天声人語」は603字、6段落のルールがあります。

そのほかに、

毎日新聞「余録」、

読売新聞「編集手帳」、

産経新聞「産経抄」、

東京新聞「筆洗」も同様にルールのもとで毎日、掲載されています。

なかでも、

日本経済新聞論説委員会 コラム「春秋」担当、

大島三緒氏の著書『「春秋」うちあけ話』(2020年日経プレミアシリーズ刊)によれば、「正岡子規や藤沢周平も書いていた歴史を紹介します。

共通しているのは、社説のファミリーであり批評精神が命ですが、

目線を低くして、やさしい言い回しで紡ぐ短文であること。

大切なのは「説く」よりも「語る」。

時に感性や人情に訴えかける記事であるからこそ、

自由に読んでもらえるよう見出しも署名もない」そうです。

私は、はるか昔、40年前の学生時代に家庭教師をしていた頃、

高校受験の教え子には「天声人語」を毎日、専用ノートに切り抜いて貼ってもらい、単語、熟語でわからないところは国語・漢和辞典で調べて書き出してもらい、社会の動き、歴史について解説していました。

そして、現在は、

就活対策として利用して、皆さんに「時事コラム」活用を広めています。

「春秋」を用いて、就活生の「語彙力」をつけてもらいます。

さらに、文章づくりの「発想力」にもなります。

もっといえば、実戦的な文章作成のための「構想力」

(4段落:結論+理由+具体化+結びのPREP展開)を

履歴書、ESに書く際のお手本になります。

「時事コラム」を読んで~調べて~構成を考えることは、

“伝える力”の地力がつきますので、ぜひともおすすめします。

新聞の読み方は、

■ステップ1.

忙しくて余裕がない場合、すべての紙面の見出しだけ、毎日、読む。

■ステップ2.

読むのに時間がかかる場合、見出しプラス、リード文だけ、毎日、読む。

■ステップ3.さらに、

1面トップ記事+1面時事コラム+自分の仕事の関連記事の本文を読む。

■ステップ4.

毎日、ステップ1~3で読込めば、自然にスピーディーに読めるようになりますので、ほとんどの記事を毎日、読む。

ところで、今日4月28日(金)の「春秋」では、人口問題を歴史的な見方でとらえるために、50年前の大ヒット曲である小坂明子さんの「あなた」を

取り上げています。

懐かしいですね。

当時、高校1年生だった私は、

「大きな窓と小さなドア、真っ赤なバラ、白いパンジー、青いじゅうたん」がある未来の家、勝手に家族と暮らすわが家を想像し、

「楽しく笑って暮らす」価値観に浸り、最後に「あなたがいてほしい」と

訴えられて、思わずうっとりしていると、隣で親友が「そんなわけねぇよな…」と横やりを入れられて、現実に戻るのでした。

なにせ、1973年は、高度経済成長で、

どこの家の両親も一所懸命働いて、時間のゆとりはなく、

子どもは「受験地獄」のなかで「勉強せえよ」といわれ続けて、

日本人は海外から「エコノミックアニマル」と揶揄され、

さらに首都圏の日本人の持ち家は、「ウサギ小屋」といわれた時代でした。

それでも、豊かな生活、幸せな家族を追い求めて、

1971年から1974まで出生数は、200万人を超えました。

1973年は、209万人にのぼりましたが、

現在は、80万人を切ってしまいました。

私たちは、真剣に生きがい・働きがい・暮らしがいとは何か考え、

豊かな生活像、幸せな家族像を描いて、人口減少対策について、

やれることから、積極行動していく必要がありますね。

※日経新聞に感謝。

日経新聞電子版を購読することをおすすめします。

U23割ロング│日経電子版 (nikkei.com)

2ヶ月無料キャンペーン

日経電子版 2カ月無料の春割でお申し込み|日本経済新聞のニュース・専門情報 (nikkei.com)

ご精読、どうもありがとうございます。

毎日コツコツ進めていきましょう!

就活モチスキゼミコーチ 山内康義

1.1面 時事コラム「春秋」

2023/4/28付 日本経済新聞 朝刊

<引用>

もしも私が家を建てたなら――。

歌手、小坂明子さんの「あなた」は、そんな1行から始まる。

作詞作曲を手がけたのは当時まだ高校生だった小坂さん自身だ。

今から50年前の1973年に発売されて大きなヒットとなり、

翌年のNHK紅白歌合戦でも歌声を披露した。

(後略)

2.九電、資本増強2000億円

燃料高で赤字、優先株を今夏発行 電力各社に波及も

2023/4/28付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

業績が悪化している九州電力が2000億円の資本増強に踏み切る。

議決権のない優先株(総合2面きょうのことば)を今年夏に発行する。

九電は燃料高の影響で2023年3月期に3期ぶりの最終赤字となったようだ。

財務の健全性を示す自己資本比率の10%割れが迫り、自己資本を拡充する。電力会社の財務基盤が揺らぐなか、資本増強に向けた動きが広がりそうだ。

<引用>

3.ファミマとドンキ、3000万超の顧客購買データ共有 匿名化し分析 販促の精度向上

2023/4/28付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

ファミリーマートとディスカウント店「ドン・キホーテ」の運営会社が自社の顧客データを5月から共同で利用する。

使うデータは3000万超に上り、国内最大級となる。

匿名化した上で消費行動を分析し、的確な販促活動に生かす。

プライバシー規制でサイトの閲覧履歴によるデータ収集は難しい。

新たなデータ確保に向け、企業を超えた連携が本格化してきた。

<引用>

伊藤忠商事とファミマ、ドンキなどを運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス(PPIH)が提携した。

伊藤忠とファミマは2020年にNTTドコモ、サイバーエージェントと

広告配信会社のデータ・ワン(東京・千代田)を設立した。

ドンキもデータ連携に加わり、購買履歴があり重複もしていない3000万件超の顧客データを活用する。

小売り企業が連携するデータで国内最大級になる。

性別や年代、購入した商品や場所などの購買情報を分析に使う。

各社は自社のスマホアプリなどを通じ、端末ごとにひも付いた形で顧客の

属性や購買履歴を保有する。

それぞれが持つ購買情報を匿名化し、データ・ワンに有償で提供・集約する。購買情報を匿名化する際には、スマホの「広告ID」と呼ばれる仕組みを使う。(後略)

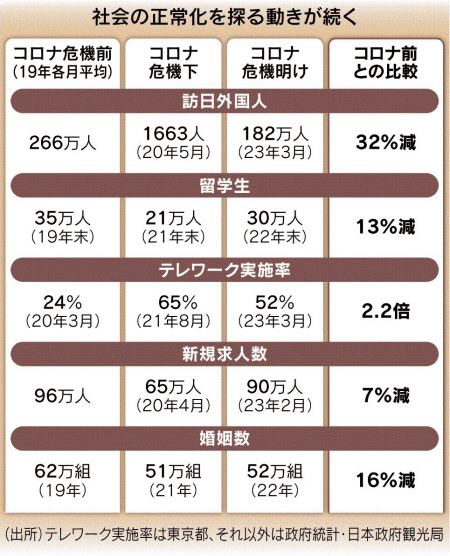

4.戻る日常、探るコロナ後 5類移行決定

旅行・働き方・外食… 訪日客は9割回復

2023/4/28付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

約3年にわたって続いた新型コロナウイルスを巡る政策が大きく転換する。

政府は27日、

5月8日に新型コロナの感染症法での位置づけを5類に移すと決めた。

大きな停滞を経験した社会・経済が正常化に動き出す一方、

コロナ後の新常態を探る動きもある。(1面参照)

<引用>

観光庁がまとめた1~3月期の訪日外国人の旅行消費額は

約1兆円で2019年同期の9割にまで戻った。

訪日客の1人あたりの旅行支出は約21万円でコロナ前の1.4倍だ。

円安だけでなく長期滞在の浸透や様々なサービスの価格上昇が背景にある。

3月の訪日客数は182万人とコロナ前の19年平均に比べ7割弱の水準になった。新型コロナ流行直後の20年5月は1663人と前年同月比99.9%減に落ち込んだ。

幅広い観光地でインバウンド(訪日外国人)消費が回復しており、

地方経済への恩恵は大きい。訪日客最大の送り出し国だった中国も規制が

緩和され、さらに客足は増えそうだ。

(後略)

5.将来推計人口「Think!」識者に聞く(上) 人口推移、現実性を欠く側面 学習院大教授 鈴木亘氏

2023/4/28付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

国立社会保障・人口問題研究所が26日に長期的な日本の人口を予測した

「将来推計人口」を公表した。

少子化に向かう日本社会の行方をどうみるか。

日経電子版「Think!」の識者に聞いた。

<引用>

今回の将来推計人口にはやや現実性を欠くと思われる部分がある。

確かに合計特殊出生率の1.36という想定は実態に即しており評価できる。

高齢化社会の姿も推計の最終年にあたる2070年の数字としてはおおむね

妥当だ。

ただ70年に至るまでの推移に疑問がある。

6年前の前回推計と比べ、高齢者数は足元から30年代後半までは今回の方がやや少なく見積もられている。

一方で15~64歳の生産年齢人口は一貫して新推計が上回る。

外国人の流入を多く見積もったためだ。

高齢者数は推計の途中まで少なく、現役世代は多くなっている。

人口の観点だけ見れば社会保障財政上はプラスだが、こうした想定は現実的だろうか。(後略)

6.出生率、15年後見据え対策を 日本総合研究所シニアスペシャリスト 村上芽氏

2023/4/28付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

今回の推計では合計特殊出生率が1.36と、前回試算から0.08ポイント引き下げた。

仮に出生率が1.5に上がっても母数の人口減ですぐに出生数増加にはつながらない。

<引用>

少子化対策の効果が出ても、

たとえば現在の中学生が子どもを生むようになるには15年ほどかかる。

人口維持には2以上の出生率が必要だ。

希望出生率1.6を考慮すると、15年後ぐらいに1.5を目指し、

次に1.8ぐらいを目指すような戦略が必要となる。

短期的な対策として結婚制度の変更が有効だと考える。

フランスは事実婚と法律婚の中間の制度をつくった。

同性カップルが家族として法的手続きをできるよう設けたが、

蓋を開けてみると異性カップルの結婚が増えた。

日本では夫婦別姓を認めるだけでもキャリアを大事にしたい女性の結婚の

ハードルは下がるだろう。

政策的なコストも高くはない。(後略)

7.ビッグBiz解剖JR東日本(下)「品川は東京の玄関」先端技術・サービスを集中 「非鉄道」売上高の5割へ

2023/4/28付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

29~30日、JR東日本は東京・新宿駅の東口駅前広場で、

人気男性アイドルグループと交流できるオンラインイベントを開く。

このイベントには真の目的がある。

不動産事業の拡大に向けカギとなる技術を試すことだ。

<引用>

8.「スター軍団」は元グーグル オープンAIに才能集結チャットGPTの開発けん引

2023/4/28付 日本経済新聞 朝刊

<リード文>

チャットGPTは公開から2カ月で世界の利用者が1億人を超えたとされる

米新興のオープンAIが開発した生成人工知能(AI)「ChatGPT(チャットGPT)」が世界を揺らしている。

AI研究の先頭を走る米グーグルに対抗するために集められた

「スター軍団」では、実はグーグル出身の研究者が中心的役割を担う。

一部の人材はオープンAIからも独立し、巨大テクノロジー企業の向こうを

張って新勢力を築きつつある。

いいなと思ったら応援しよう!