すみだ今昔さんぽ 第6回

今月も始まりました、“すみだ今昔さんぽ“

少しずつ周知されてきた事に対する感謝の念と、身が引き締まる思いを抱きつつ、張り切って参りたい所存でございます。どうか最後までお付き合いのほどを。

前回のテーマは「墨田区にまつわる夏の風物詩」。今は行われなくなった水垢離、来年こそはと想いを募らせる花火大会、そして、時代を経てなお様々な魅力を与えてくれる怪談噺を取り上げました。

その中でも、現在の亀戸に突如現れてわずか50年の内に消えてしまった「オイテケ堀」を見つけた時にゃ興奮したもんです。「本物の釣り堀だったのか?それともただの貯水池?」などと妄想を膨らませて楽しんでいるのが、「地図好き」という生き物なんでございます。

その「地」図に描かれているのは、何も陸(おか)の上で起きる事ばかりではございません。河川もまた重要な情報源であり、こと東京都東部在住、在勤者にとって隅田川、荒川そして江戸川は常に身近な存在でございます。滝廉太郎先生の「花」を演奏させたら、シンニチの右に出るオケはございません!

今も昔も

滔々と流れる、隅田川。ある時は沿岸の人々に恵みをもたらし、またある時は火災や戦禍から逃げ惑う人々の最期を見つめ、そして芸術作品や文学の舞台としての役割までも担う、その懐の深さには畏敬の念を抱かずにはおれません。

徳川家康が江戸に入府したのは天正十八(1590)年。四年後の文禄三(1594)年、隅田川最初の橋となる千住大橋が完成するものの、防衛上の理由からそれに続く架橋は実現しませんでした。

時は流れて明暦三(1657)年、世にも恐ろしい「明暦の大火」が江戸を襲います。火災を逃れようと水辺を目指す人々。が、橋が無い。どこを目指しゃいいかわからない。悲しいことに、行き場を失った多くの市民がここで命を落としたと言われております。

幕府は多くの犠牲者を出した反省から新規の架橋に着手、万治二(1659)年、両国橋の完成と相成るのでございます。この橋、実は最初は「大橋」と言うまあ何ともサッパリとした名前だったんですが、武蔵国(東京都側)との下総国(千葉県側)の間にあるため、現在の名前が定着したのでございます。やはり「おおはし」より「りゃうごくばし」の方が響きもいいもんですなあ。

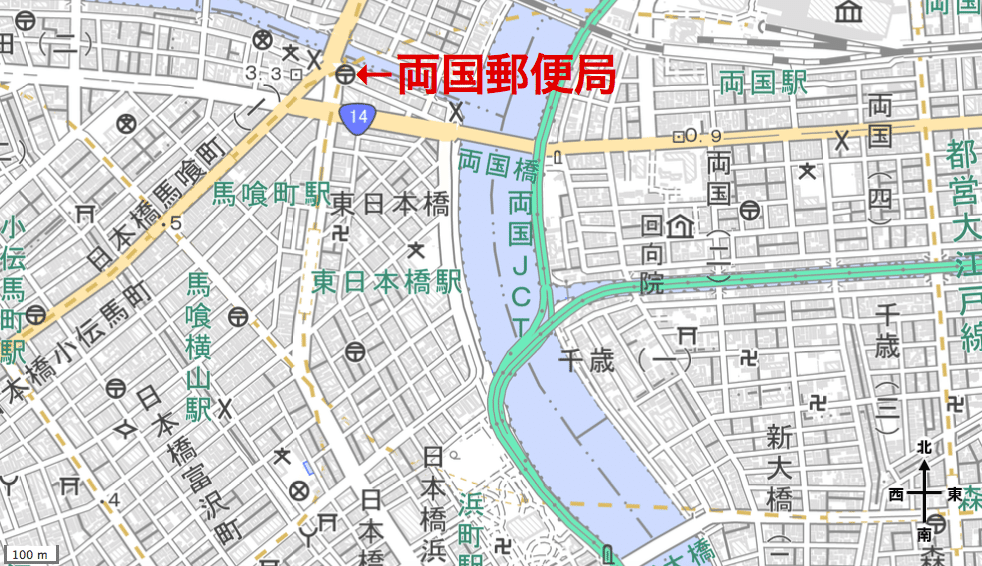

昔は「西両国」と「東両国」という認識があったそうなんですが、現在では東岸の墨田区にのみ地名が残っております。でもよく見てみたら、西岸の中央区日本橋にポツンと「両国郵便局」があるじゃないですか。私なんだかホッといたしました。

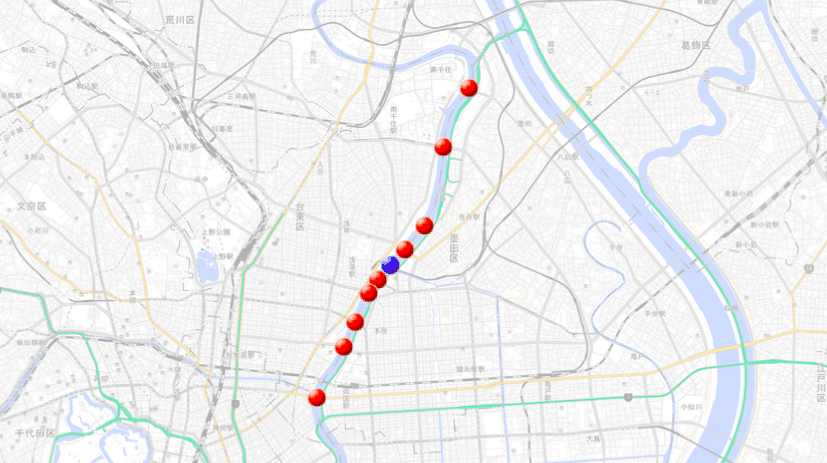

隅田川には他にも多くの橋が架かっており、現在はそのうち9本が墨田区に接しております。真ん中の”青い”のはちょっと変わった"新顔"でございます。

上流から順に①水神大橋、②白髭橋、③桜橋、④言問橋、⑤吾妻橋、⑥駒形橋、⑦厩橋、⑧蔵前橋そして⑨両国橋(赤色)。令和二(2020)年、東武線橋梁沿いに歩道橋兼複合施設「すみだリバーウォーク」(青色)が開業した。

前述の通り、隅田川に最初の橋が架けられたのが約400年前のこと。それよりもっと昔、対岸へ行くには渡し船ぐらいしか手段がございませんでした。その当時の人々は、どうのような状況において、またどのような心境でこの川を渡ったのでしょう。

西から東へ渡ったのは...

時をさかのぼること千と数百年、平安時代に書かれた伊勢物語「東下り」の中で、在原業平(825-880)が隅田川を渡る場面が描かれております。

そこのあなた!まさか古典の授業で居眠りなんぞしてなかったでしょうね...私はと言いますと... えー、業平はさる理由から京を後にし、伊勢、信濃、三河、駿河と旅をして、やがて武蔵国に入ります。

流れ流れて辿り着きました隅田川のほとり。

『思えば遠くまで来たもんだ...』と感慨に浸っておりますと、『旦那がた早く船に乗んな!日が暮れちまうぜ!』という船頭の声。業平一行はこれから隅田川を渡って、さらに東へと行かねばなりません。皆、京に残してきた人たちのことを思い出し、郷愁にかられてしまいます。

ふと見ると、クチバシと足の赤い、京では見かけない鳥が川面に揺られております。船頭にその鳥の名を尋ねると、『こいつは都鳥ってんでさあ。』というではありませんか。『まさか京から離れたこんな東国で「みやこ」どり?』驚きと共に懐かしい気持ちでいっぱいになります。そして天才歌人業平はその鳥に問いかけるようにして、古典文学を代表する傑作を詠むのでございます。

名にし負はば いざこと問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと

都という(懐かしい)名をもっているのならば、さあ尋ねてみよう、都鳥よ、私が恋しく思う人は(都で)元気で暮らしているかどうか、と。

「みやこ」という懐かしい響きと『もうこの船に乗ったら京に戻れなくなってしまうのではないか』という思いが相まって、船上でこの歌を聞いた人は皆、涙を流したと言い伝えられております。船頭さんまでもらい泣きしたのかな?なんて想像してしまったり。

ちなみに件の都鳥というのは、ユリカモメを指すと言われております。本物のミヤコドリも存在するのですが、「クチバシと足が赤い」のは前者であります。

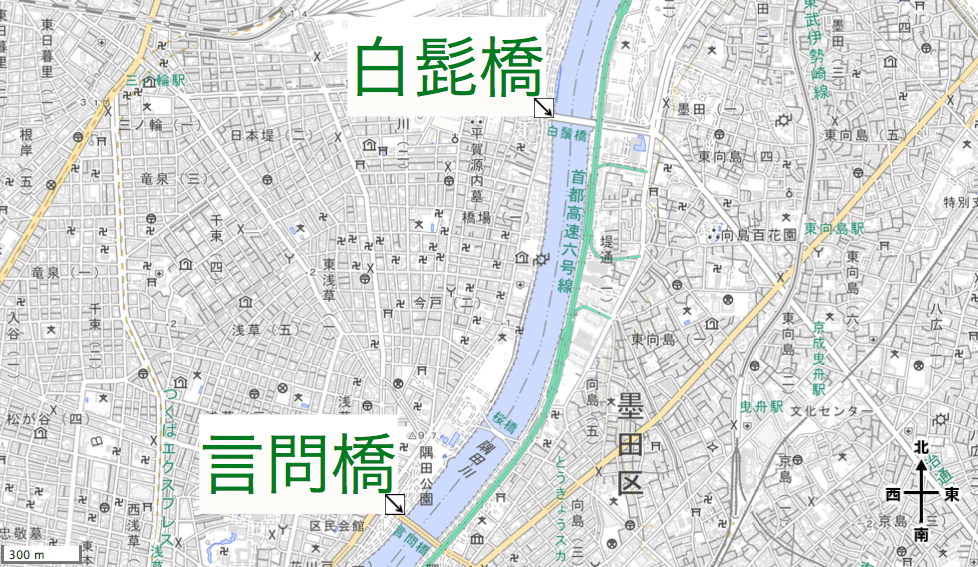

「都鳥に問いかけ」たという上記のエピソードから、「業平が歌を詠んだ場所が現在の言問橋である。」とよーく勘違いされるのですが、業平一行が隅田川を渡ったのは言問橋ではなくて、さらに上流の白髭橋の辺り。

現在白髭橋が架かっている辺りにはその昔、橋場の渡しという隅田川最古の渡船場がございました。ちなみに白鬚橋は大正三(1914)年の架橋、その名前はすぐ近くの白髭神社に由来しております。

上の図は安政三(1858)年の様子を描いたもの。この橋場の渡し、平安時代にはすでに存在し、大正時代まで実に1000年以上もの間、人々を西から東へ、東から西へと運び続けたってんだから恐れ入ります。

次回 東から西へ

さて橋場の渡しを西から東へ渡ったのは在原業平ですが、全く同じルートを今度は東から西へと渡った歴史上の人物がもう一人おりました。無論、ただ渡っただけじゃあ語り継がれるわけがない。業平のお供の者とは比べ物にならない人数を従えて隅田川を渡った、その人物とは?

参考文献:「江戸御大絵図」「分間宝暦江戸大絵図」「隅田川向島絵図」

記事内の地図は「地理院地図」を基に作成しました。

ライター紹介♪

原田遼太郎

(はらだりょうたろう/コントラバス奏者)

福岡県福岡市出身。12歳よりコントラバスを始める。東京藝術大学音楽学部器楽科及び同大学院音楽研究科を修了。大学院修了後さらなる研鑽を積むべく渡独、ヴュルツブルク音楽大学にて学ぶ。在学中、ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団の研修生としてドイツ各地で行われた公演及び録音に参加。これまでにソリストとして、ロベルト・HP・プラッツ指揮ヴュルツブルク音楽大学オーケストラ、井上道義指揮オーケストラ・アンサンブル・金沢及び飯森範親指揮九州交響楽団と共演。これまでにコントラバスを吉浦勝喜、永島義男及び文屋充徳の各氏に師事。また、室内楽を小林道夫及びヴォルフガング・ニュスラインの両氏に師事。2021年より新日本フィルハーモニー交響楽団コントラバス奏者。

いいなと思ったら応援しよう!