更に抗う者たち - 『1000xRESIST』

優れたSFとは、いったいどんなものだろうか。興味ぶかい科学考証?宇宙的なスケールの大きさ?将来への洞察の深さ?異なる価値観の提示?

思うに、優れたSFはミクロとマクロの両面を兼ね備えているものだ。ごく個人的なことを語る一方で地球規模の事象が動いたり、世界が壊れるような大きな出来事がたったひとりの内面に与える影響をつぶさに描いたり。大きなスケールと小さなスケールが連動することで、SFは強い説得力を持つようになる。たとえ語られるのが遠い未来や別の次元のことであっても、それが現実世界に対するなんらかのオルタナティブであるという生々しい実感を伴うようになるのだ。

明確に政治的で、曖昧に寓意的

『1000xRESIST』はまさしくそれに成功した稀有なSF作品である。"サウザンド・タイムズ・レジスト"と読むこのゲームは、1000年後の遠未来と21世紀の現代を同時に描く物語であり、人類の終焉と家族のトラウマを並立させる物語であり、信仰と嘘が生まれる様子を辿る物語であり、記憶と忘却にまつわる物語だ。

先に断っておくと、『1000xRESIST』は人を選ぶ。景気よくフラストレーションを晴らしたい人にはまずおすすめできないゲームだ。その一方で、インパクトのある上質なSF体験を求める人には最高の選択となりうる。

本作にはプレイヤーのスキルを試すような駆け引きがあるわけでもなく、幅広く支持されるフォトリアルな映像美を備えているわけでもない。全体的なトーンは薄暗く、超現実的な清潔さが静かな絶望感を漂わせている。明確に政治的とわかる比喩を多々含んでいる一方で、解釈に困るような難解で曖昧な寓意もしばしば現れる。膨大な示唆を読み解き、頭の中で整理するのは決して一筋縄ではいかない。

しかし、保証しよう。およそ10時間にわたる『1000xRESIST』のプレイの先には、『パプリカ』や『NieR:Automata』や『十三機兵防衛圏』に並ぶようなすばらしい知的興奮が待ち受けているということを。

※本稿はSteam版の内容に準拠し、プレイにあたってはパブリッシャーのFellow Travellerより提供されたレビュー用コードを使用している。

1000年前を見る者

『1000xRESIST』の舞台は、突如現れた謎の宇宙的存在"占有者"により致命的な疫病がもたらされた世界だ。人類種は黄昏を迎え、免疫を持っていたひとりの少女だけが地下のシェルターで永く生き延びていた。

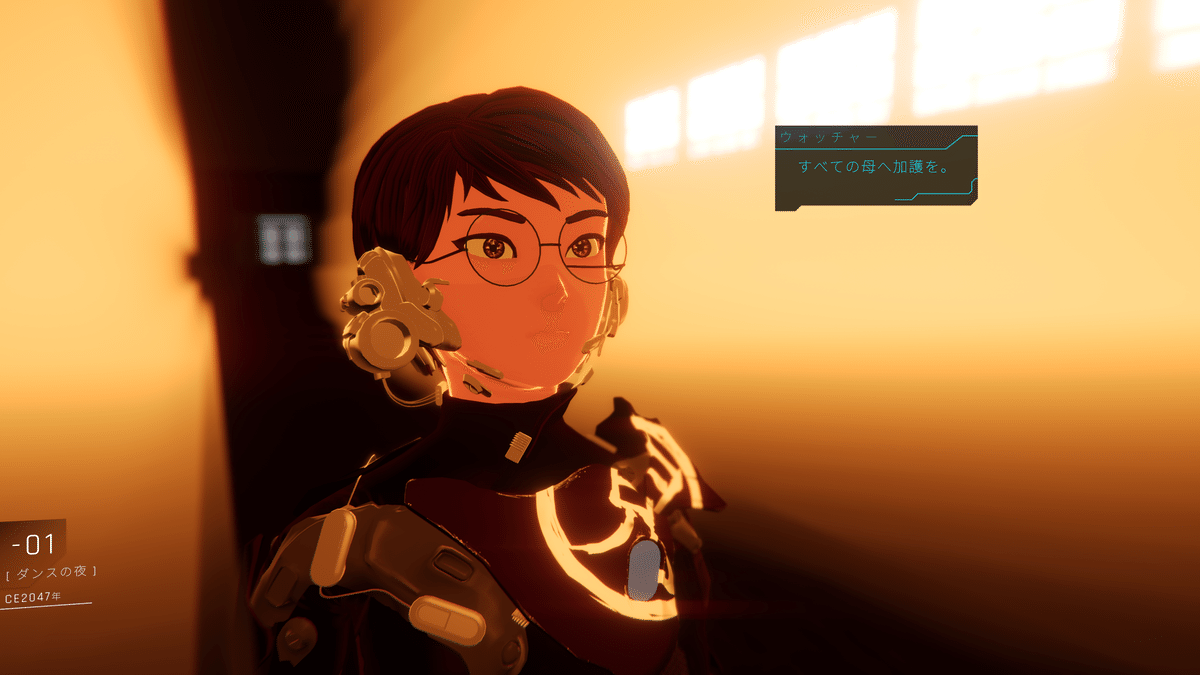

かつてアイリスと呼ばれていたその少女は自らのクローンを作り、それぞれに役割を与えた。規律を守るプリンシパル、なにもかもを知るノウワー、クローンたちを癒やすヒーラー、外敵を打ち払うバンバンファイア、壊れたものを直すフィクサー、記憶を観測するウォッチャー。アイリスは"すべての母"としてクローンたちの崇拝対象となり、1000年後の地下世界に君臨するようになった。

プレイヤーはクローンのひとりであるウォッチャーを操作する。神経交信と呼ばれる手段を通じてほかのクローンの意識にダイブし、遺伝子に刻まれた過去の記憶を辿るのがウォッチャーの役割だ。

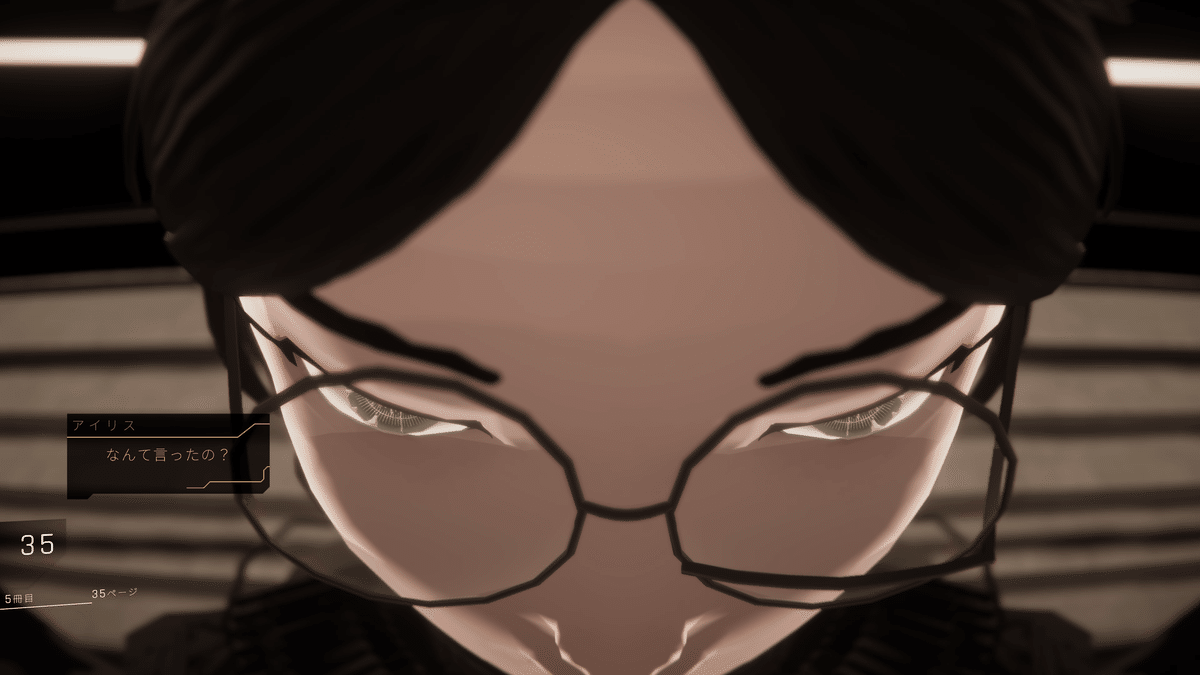

複数の時系列をジャンプしていくにつれ、ウォッチャーは自分の常識と観測した記憶のつじつまが合わないことに次第に気づいていく。絶対的で高潔なはずのすべての母=アイリスが、学校で疎んじられていたこと。同時に、香港系移民の同級生をアイリスが疎んじていたこと。両親がかつて香港で独立運動に加わっていたディアスポラであること。移民二世であるアイリスは両親のアイデンティティを理解できず、家族関係にヒビが入りつつあったこと。彼女の母親が深刻な夢遊病を抱えていたこと。

どの記憶も、すべての母という完全無欠のイメージからはかけ離れていた。

神経交信を重ねていくほど、疑念は深まっていく。クローンのひとりであるフィクサーはなぜ反逆したのか。なぜ記憶の一部は検閲されているのか。地下に逃げたほかの人間はなぜ死滅してしまったのか。すべての母は免疫を持っているのに、なぜクローンたちは免疫を持たず、地下に押し込められているのか。なぜ、なぜ、なぜ。

疑いの果てに、ついにウォッチャーは母殺しに至る。

……結構ガッツリ書いたように思うが、これでも『1000xRESIST』の物語の3割も語れていないはずだ。このゲームには無数の謎が散りばめられ、時系列は複雑にシャッフルされ、主観的な記憶と客観的な記録の境目はボカされる。そのうえ、"髪の絆"や"赤から青へ"、"ヘッキ・オールマ"といった本作独自の慣用句もあいまって、ネタバレすら容易にできないミステリアスな雰囲気はさらに深まっていく。クリアしたあとも、数日はあれこれと考え込んでしまったほどだ。

"プレイする映画"の新境地

『1000xRESIST』はアクション要素もパズル要素もほとんど含まないゲームだ。プレイヤーができることといえば、疑問に次ぐ疑問に翻弄されながら過去を読み解き、不確かな真実を探っていくことだけ。基本的にはただ目的地まで歩き、会話ボタンを押すことしかできない。

このようなゲームをあえて分類するなら、ビジュアルノベルかウォーキングシミュレーターになるだろうか。この手のジャンルは比較的マイナー寄りで、じっさい俺の好みでもない。だが、それにもかかわらずエンディングまで辿り着けたのは、ビジュアルノベルとウォーキングシミュレーターのどちらのジャンルにも分類できないほど、本作の見せ方が独特かつ巧みだったというところが大きい。

あるときは三人称視点でキャラを動かしていたのが、あるときは主観になる。右スティックで視点を移動できることもあれば、いにしえの『バイオハザード』のような固定カメラになることもある。横スクロールで展開していたのが、その数秒後には垂直の見下ろし視点になったりする。魚眼レンズのような超接写で捉えたり、キャラをちっぽけに見せるロングショットで映したりもする。

非常にバリエーションに富んだ見せ方の数々は、ビジュアルノベルやウォーキングシミュレーターと聞いてふつう思い浮かべるものとは明らかに一線を画すものだ。

言い換えるなら、『1000xRESIST』は全編が手の込んだカットシーンでできているのだ。"プレイする映画"や"映画みたいなゲーム"といった喩えは陳腐すぎてもはや誰も積極的に使わないかもしれないけれど、本作はその比喩に新鮮なニュアンスを付け加えてくれている。

政治的であろうとすることから逃げず、自らのルーツを雄弁に語り、抑圧に抗う者たちの系譜を描く。粗削りでも大胆であることがインディーゲームらしさだとすれば、『1000xRESIST』はまさにその定義に完璧に当てはまる作品といえる。とっつきやすくもなければ飲み込みやすくもないゲームだが、2024年の今これを遊ぶことにはきっと大きな価値とインパクトがあるはずだ。生ぬるいストーリーテリングに飽き飽きしているあなたにこの鋭い変化球がきっと刺さることを信じて、本稿の結びとする。

すべての母へ、加護を。