わかってきた

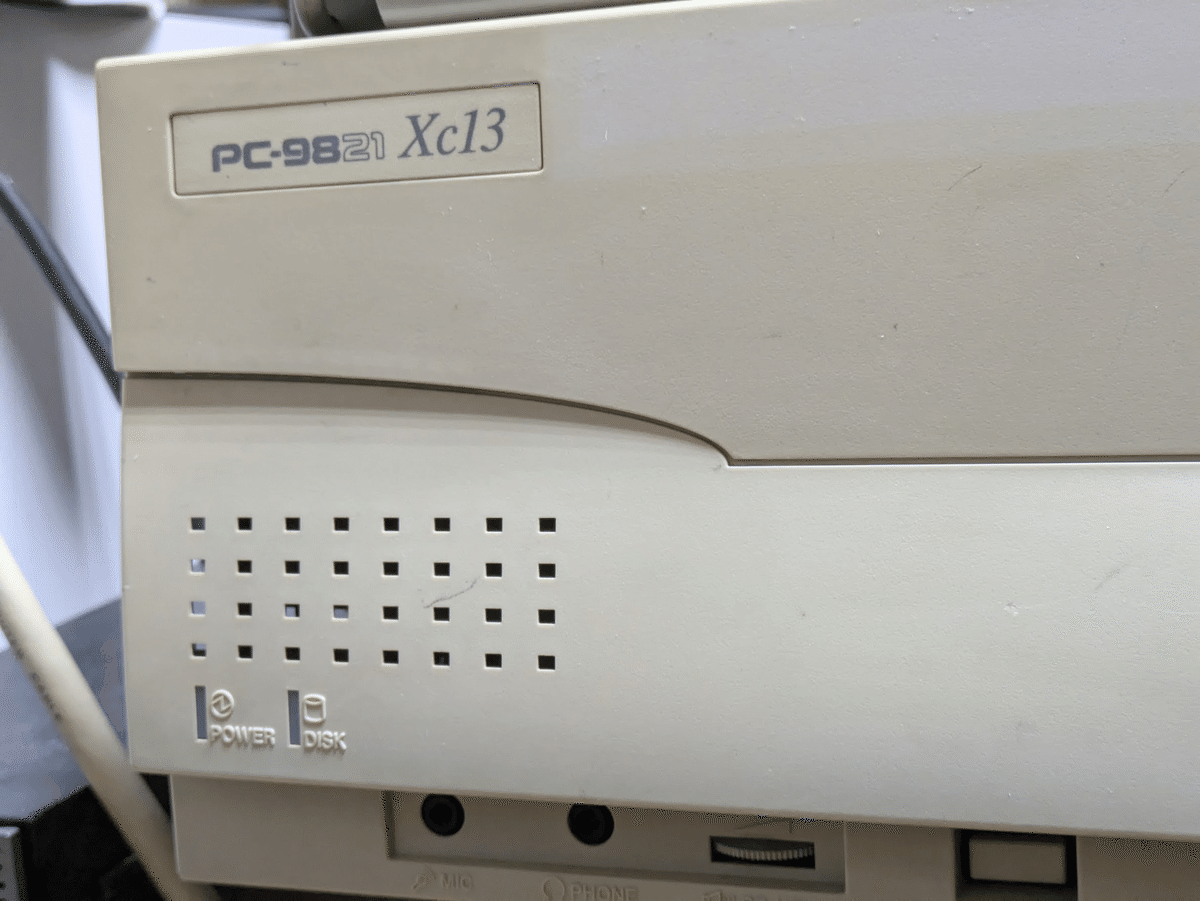

今日は、前回までつかっていたXa10はあまりにも綺麗だったので、それは押入れにしまって、以前買ったPC-9801FAをいろいろ試すPCにつかおうと思ったが、こいつもかなり綺麗だったので結局押入れにしまって、Xaと一緒に買ったXcをいじるPCとするというどうでもいい日記だ。

最初は2台分のFDDのケーブルがついているFAで今回のFDDエミュレータをためそうと思ったが、なにげにPC-9801はVFOなる機能が制御側ではなく、フロッピードライブ側に搭載されているようで、FDDエミュレータではそのままつながらないことがわかった。どうしても使いたい場合は、VFO回路を有志の人がかつてつくっていたものがあるのでそれをどうにかして手に入れる(高額)か、外付けのFDDでVFO回路が別になっているものを手に入れる(高額)しかない。安価に98の実機で遊びたい場合では9821を使うのが無難であるが、9821だと全部問題なくつかえるかというとそうではなく、初期の9821はFDDが26ピンという独自仕様で、34ピンに変換すればつかえるもののそのままでポン付けはできない。結局以下の機種だけがなにも考えずにFDDエミュレータをつかえるようだ。要はコスト削減のためにPC/AT互換機に寄せた98はOKってことなのね。

PC-9801BX4

PC-9821 Xa7/7e/9/10/12/13/16/20 V7/10/12/13/16/20/166/200/233 Ra Rs Rv St Xe10 Xb Xc Xt13/16 Xv13/20

Mate Xシリーズも486搭載のものや初期のものは26ピンらしい。この辺に気をつけて98を調達するといいかもしれない。以前の日記で最強はMate Aシリーズ、と言ったが、コストパフォーマンスを考えると、2024年現在上記の98をオークションで安価に手に入れて、GotekのFDDエミュレータを2台買って改造するのが一番よいと思われる。そういう意味だと今回、オークションでXa10, Xa20, Xcをなんとなく買ったが結果オーライだった。やったね。

と思ったのだが、まだ落とし穴があった。前回音源のコンデンサがぬけて音がでないとか間抜けなことを書いていたが、Mate XシリーズはPCMは積んでいるものの、FM音源は積んでいないようだ。そのためほぼすべてのゲームの音がでない。そして、86音源どころか26音源でさえ、ヤフオクではすさまじい価格で取引されている…

結局今98を実機で遊ぶ場合、以下の選択肢になる。

選択肢1:PC-9801DAあるいはFA+VFO機能ボード

価格は7000~12000(PC)+12000(VFO変換)+5000(FDDemu)=最大29000円程度。DOSのゲームを遊ぶならこのあたりが一番性能的にも問題ないと思う。

選択肢2:PC-9821 Aシリーズ+FDD26pin-34pin変換ボード

価格は7000~12000(PC)+4000(pin変換x2)+5000(FDDemu)=最大21000円程度。Mate Aシリーズは高いので安価に手に入れるのは難しいかもしれない。

選択肢3:PC-9821 Xシリーズ+FM音源ボード

価格は3000~5000(PC)+7000~12000(音源)+5000(FDDemu)=最大24000円程度。音源の価格が流動的。ちゃんとした中古を買うと20000円超。

こうやってみると、Mate Aシリーズがやはりいちばんなのかなあ。いずれにしろいろいろ揃えると2万円は超えるってことだなあ。たぶんいちばんやすいのは、15000円くらいでN100かN95のミニPCを買ってそれにエミュレータをいれることかもしれない。ただそれだとロマンがない。

なんとなく昔を懐かしむためにはじめた活動だが、結構お金がかかるなあ。まだいろいろ安いと思っていたんだけどねえ。だけどたぶん今後はこれがますます加速するんだろうな。

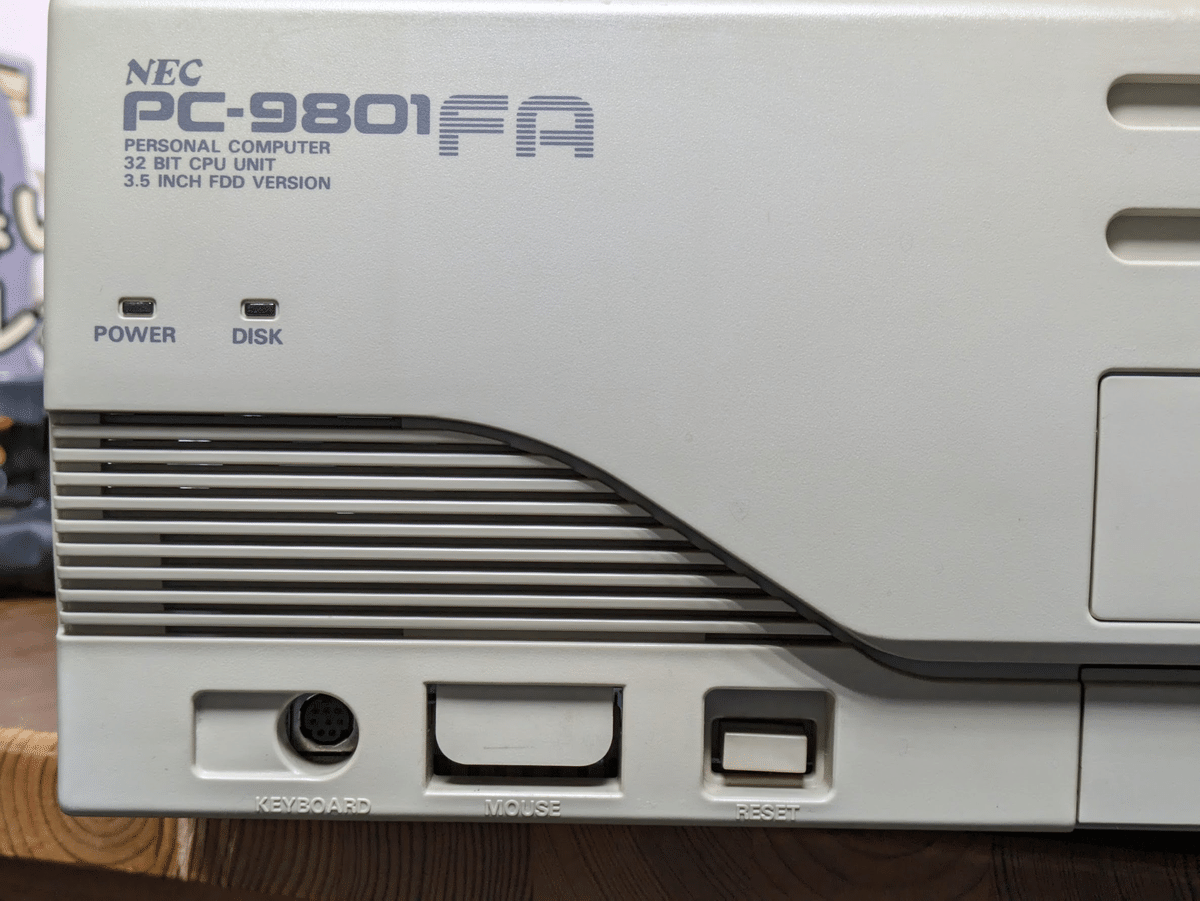

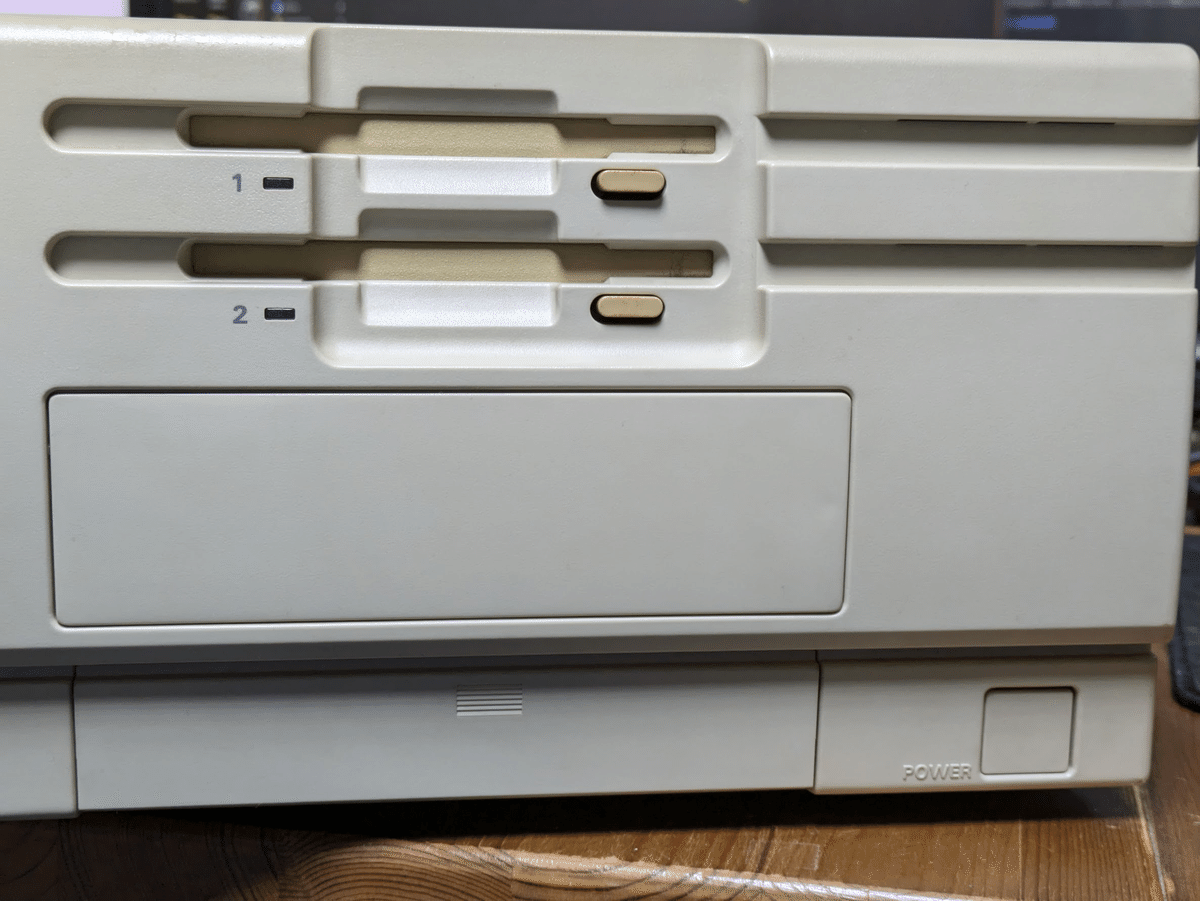

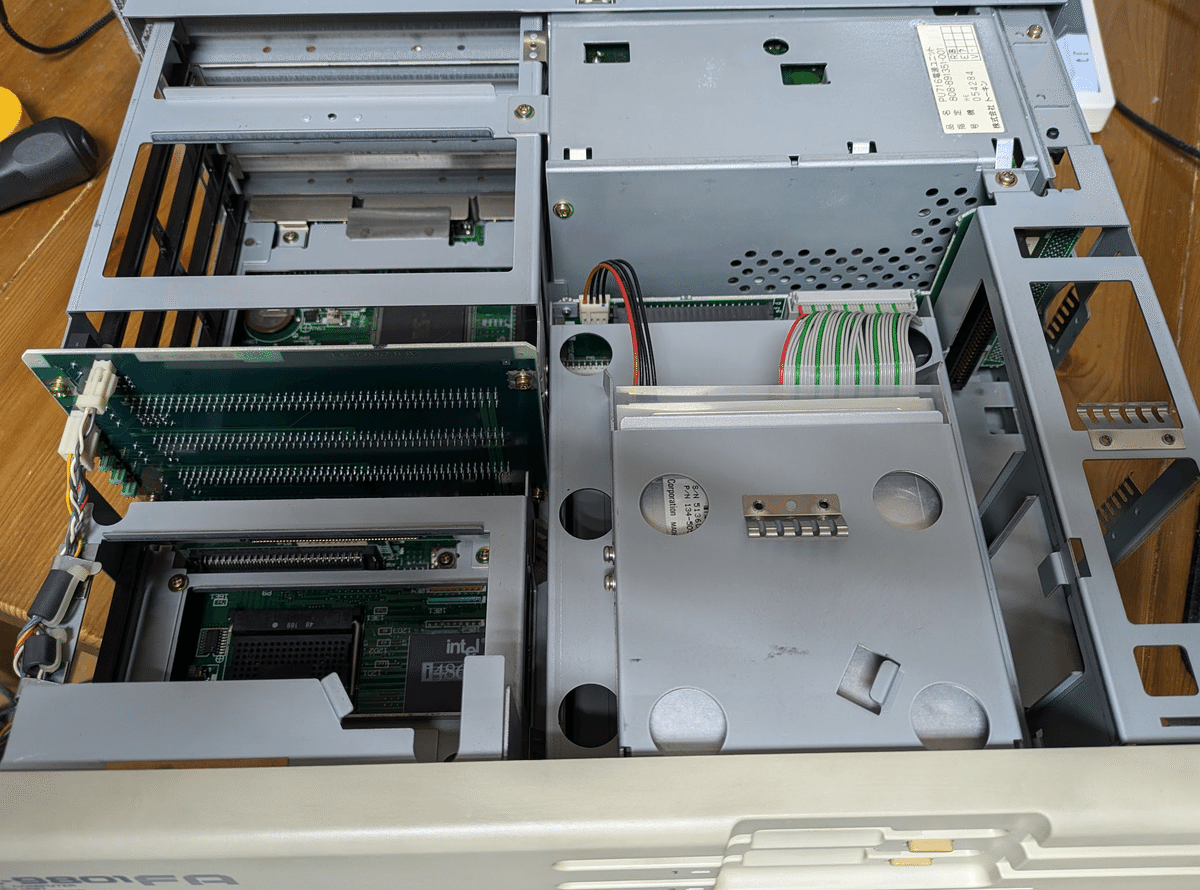

今日の日記は以上。とは言え、交換する気満々だったFAは一度あけて中身をあけたので写真だけはっておこうと思う。

ハードオフで買ってから半年ほど放置していたが、あらためてみてみると思ったよりも綺麗だった。中身はどうもいままで一度も開けたことがないような感じだった。

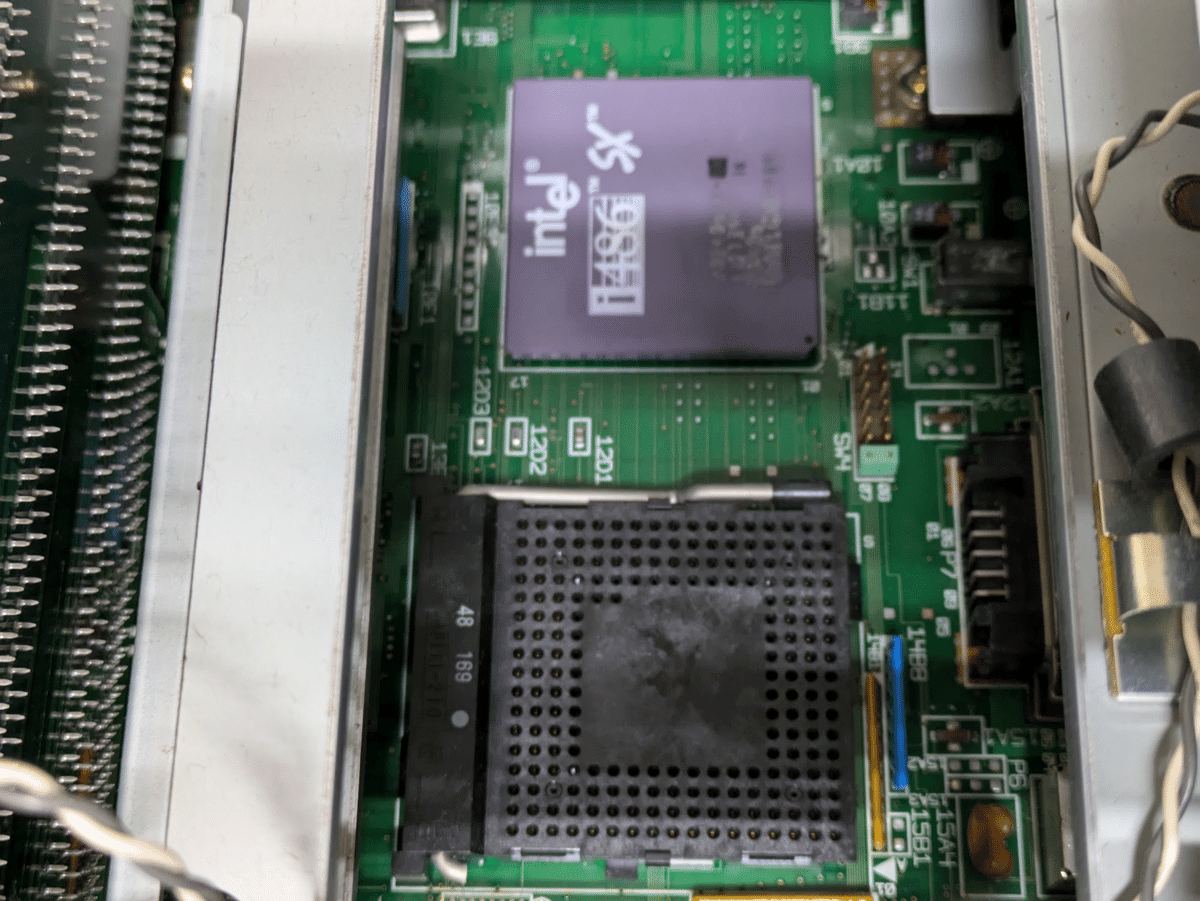

ピントがずれてしまったが、CPUはPGAの486SXだったので、初期型らしい。CPUの動作周波数の部分はたぶん20MHzだか25MHz用だと思うが、わざわざ黒塗りして16MHzと書いてある。googleでFAの基板を検索したら、同じようなクロックの訂正がはいっていたので、たぶん工場出荷時なのかどこかのタイミングでわざわざ手で修正したようだ。このCPUの周波数のマーキングはあくまで最大周波数の表示であって、別にそのクロックで動くわけではないのでいちいち変更するようなものではないのだが、そういう時代じゃなかったのかもしれない。

さすがROM BASICだけあって、13KB程度しか専有していない。

FDDエミュレータがそのままでは使えないことがわかったので、Xcのほうを掃除するついでにあけてみようと思う。こっちはもう外見からホコリだらけだった。

PC-9821Xc13/S5というものらしい。CPUは無印Pentium 133MHz、チップセットはXa10と同じVLSIのWildcatだが、グラフィックスプロセッサがCirrus LogicのGD5440を使っている。Cirrus Logicといえば、5428が有名だった。当時はMatroxが高級品で、ちょい上のグレードがS3で、シーラスはなんか格安のウインドウアクセラレータの代名詞といった感じで、それが載っているとイマイチという感じがあった。この5440はちょっと機能追加した5428らしい。そういえば、Xa10にはTridentが載っていたが、私のイメージもTridentは安ビデオカードといった感じだった。まあ「ウインドウアクセラレータ」と言われていた製品をつくったこれらの会社はDirect3Dについていけず、すべて撤退してしまった。今だと残っている会社はなんかいつのまにかAudio DACのチップをつくっているそれこそCirrus Logicとビデオ機器とG200かなんかのIPをほそぼそと売っているMatroxくらいじゃなかろうか。

いやあ、すごいホコリだった。動くのが不思議なくらいだ。一応エアダスターで吹き飛ばしたが、それでも細かいところではかなり残っていた。たぶんFDDは死んでいると思う。マザーボードの構成はXaとほとんどかわらなかった。たぶんグラフィックス周りの回路だけ違うんだと思う。このあたりが面倒くさくなって、これよりあとのモデルは、グラフィックスはPCIeカード(取り外せない)に変わったのだと思う。いずれにしろ同時期のPC/AT互換機よりも金のかかったつくりになっている。ノートPC以外で、マザーボードにGPUがついたものってあまりないんじゃないかなあ。あと、どうでもいいが、100MbpsのEthernetカードがささっていた。このIntel製のやつ懐かしいなあ。うちのPCでもよく使っていた。

前回のXaと違って、キャッシュが標準装備みたいだ。メモリは16MBだ。CPUの中身をみようとクーラーの留め金をはずしてみたが、クーラーがCPUに固着して離れず、さらにソケットの棒も固着してCPUを取り出すことができなかった。これ、大丈夫か。一応起動はするみたいだが。