実践可能なプリフロップレンジでバランス感覚を養う

1,なぜプリフロップを改めて勉強するのか

先程、下記のツイートをしました。

https://twitter.com/NER_EBOK_/status/1481715601710419968?s=20

せっかくプリフロップのレンジを設定してソルバーを回しても、

実際にはお互いにあまりにもかけ離れたプリフロップレンジでプレーしている場合、その結果はあまり参考にならないものになってしまうかもしれません。

また、仮にある程度傾向が一致するスポットについて理解を深めることができたとしても、”実践でのバランス感覚”というのはそう簡単に身につくようなものではないように思えます。

例えば、あるスポットで「ここではレイズレンジを作らず、セット2ペアもドローもすべてコールに回そう」と学んでいても、いざドローを持ってみるとレイズをしてしまったり、

「ここでは中途半端な強さのトップペアはチェックレンジに残し、セットや2ペアと強いキッカーのみのポラライズレンジでベットしよう」と思っていても、いざトップペアウィークキッカーを持つとついベットしてしまったり、

そういった”バランス感覚の無さ”ゆえに気づいたら非常に偏りのあるレンジになってしまっていることは私にとって少なくありません。

もっと言うと、Aハイフロップで自分にはAxは何コンボ残存しているのでしょうか。何コンボベットして何コンボチェックに残すのでしょうか。

レンジ全体の残存コンボ数はいくつで、何%くらいがトップペアなのでしょうか。

正確なコンボ数が把握できていないと戦えないようなシビアなフィールドで戦っているわけではない(というか超強い人たちでさえどの程度まで細かく把握しているかわからない)ですが、

そういった数字に対する感覚がつかめてくると、ポストフロップのバランス感覚も養えてくるのではないかと考えます。

2,プリフロップレンジ構築の考え方

上記に書いたことを考えていく中で、初心者に戻った気持ちでプリフロップレンジを1から考え直すことにしました。

その中で下記3つのことを意識しながら構築しました。

2-1,再現しやすいレンジであること

下にある画像は、GWOwizardの2.5x LJ(UTG)openレンジです。

オープンレンジの中で最もコンボ数の少ないLJレンジでさえ、

すでに僕には暗記不可能です。笑

頑張って暗記できたとして、54sは21.5%で65sは35%オープンしよう!

なんて実践で再現できるわけがありません。

乱数表を使えばある程度再現できるかもしれませんが、プリフロップには各ポジションのオープンレンジに加え、3betレンジ,vs3betレンジなど無数の組み合わせがあります。

それらすべてを暗記し、相手に合わせて調整し、乱数表で実行するというのはあまり現実的には思えません。

また複雑な頻度を使用すればするほど自分のレンジの内訳についても把握ができなくなってしまいます。(2-3で後述します。)

そこで、僕の場合は

スーツ:0% or 25% or 100%

オフスーツ:0% or 50% or 100%

ポケットペア:0% or 50% or 100%

のみを使用することにしました。

こうすることにより、例えば「今から1時間はダイヤの時間」と決めれば、混合戦略を取る場合に”ダイヤが含まれていればオープン、なければフォールド”とするだけでその頻度を再現できることになります。

2-2,プレーアビリティとバランス

またGTOwizardでは2.5bbオープンや2bbオープンのレンジが公開されています。

しかし、その場合LJ(UTG)からK5sやQToのようなハンドにオープンする頻度が存在しており、それらはお互いにGTO戦略でポストフロップを戦った場合にEVが0以上になるという前提のうえ成り立っています。

また、オープンサイズを小さくレンジを広くすることで、”バランス感覚を掴む難易度”が高くなってしまいます。

そのため、EVの低いハンドを減らし3bbオープンに変更したうえでバランスを保てるように意識しました。

また、レンジ構成のバランスに気をつけるためにも、下記のスプレッドシートを作成し、詳細に確認していきます。

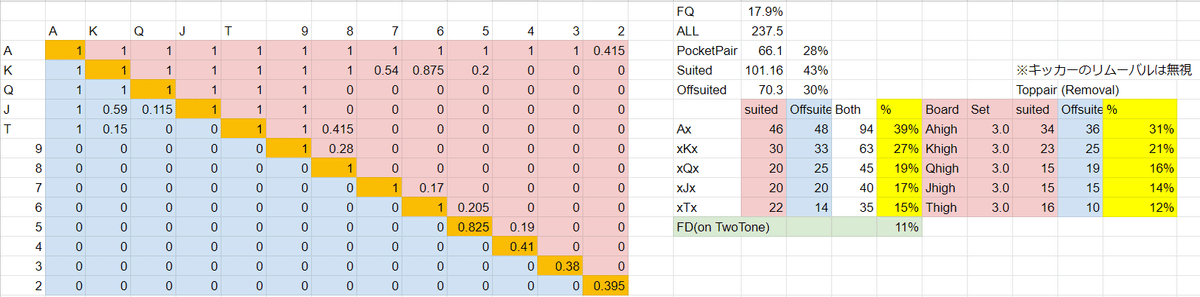

上の画像はGTOwizardの2.5bbLJ(UTG)オープンレンジをスプレッドシートに記入したものです。

合計コンボ数やハイカード別の構成比、スーツ/オフスーツ/ポケットペアの構成比、ハイカード別のフロップでの1ペア比率が確認できるようにシートを作成してあります。

オープンサイズを大きくしレンジを狭くしている分、全く同じ構成比にはなりませんが、大きく乖離することがないよう確認しながら調整していきました。

2-3,自分のレンジを把握すること

次に作成した自分のレンジをなるべく細かく把握できるように意識をしています。

例えば下記のLJ(UTG)オープンレンジの場合、だいたい200コンボあるうちの80コンボくらい(40%くらい)がAxです。

もしもA♧8♤2♤というフロップであれば、180コンボくらいが残存していて、60(30%くらい)コンボくらいがトップペアということになります。

Kハイボードだったら190コンボくらいが残存し、40コンボくらい(20%)のトップペアがあると思います。

スーツの比率が40%くらいということは、フラッシュドローになっているハンドはそのうちの1/4(10%)なので多いときは20コンボくらいのフラッシュドローがありそうです。ほとんどの場合ボードの数字を引いた15コンボくらいになると思います。

JハイボードやTハイボードになってくると、レンジに占めるオーバーペアの比率が10%を超えてくるので、フロップのベット以降は非常に高い割合になってきそうです。

こんな感じで、ざっくりとでも自分のレンジの中で把握できている情報が増えてくれば、バランス感覚を養っていくことができそうです。

3,まとめ

なぜプリフロップのレンジを改めて勉強するのか。

その答えはこれから座学を進めていくうえで、実践的なバランス感覚を養っていくためです。

再現性の高いプリフロップレンジを構築するために、

スーツ:0% or 25% or 100%

オフスーツ:0% or 50% or 100%

ポケットペア:0% or 50% or 100%

のみの頻度を使用しました。

プレーアビリティの低いハンドを捨てレンジがタイトになる分、3bbオープンレンジを作成しました。

スプレッドシートを作成し、各レンジの構成比などを把握していきます。

このnoteは今後も自学のために投稿していきます。

ご意見ご感想、間違いの指摘や質問など、Twitterやコメント欄にぜひぜひお気軽にお寄せください。