受託カンパニーからプロダクトカンパニーへ 〜Algomatic AI Transformation(AX)が実現する組織変革の軌跡〜

こんにちは、Algomatic CTOの南里です。本日は、受託からプロダクトへ、という永遠のテーマについてお話しします。涙なしでは語れません。ハンカチをご用意ください。

なお、本記事はAlgomaticで開催している アドベントカレンダー2024の24日目の記事です。メンバーによる他の投稿もよければご覧ください。

はじめに

Algomaticは昨年に20億円の資金調達を行い、生成AIの事業を立ち上げまくるコングロマリット企業です。Algomaticでは、自社プロダクトを立ち上げるビジネスユニット(弊社ではカンパニーと呼ぶ)が4つありますが、3つは自社プロダクトが中心のチームです。

本日のテーマは唯一の受託カンパニーであるAI Transformation(AX)カンパニー(以後AX)がどうプロダクトカンパニーに変遷していくか?についてお話しします。

私は設立時の約1年8ヶ月前から全社的なCTOをやっていましたが、今年の7月に立ち上がったAXのCTOも兼務しています。AXは1期目ですが、始まって半年の時点で数億の売上を確定させています。

受託は、スタートアップ界隈だと、「ROIが悪い」「労働集約的である」「スモールビジネスである」など、ネガティブに揶揄される対象として扱われることも多いと思います。これは、短期間で大きな社会変革をするスタートアップの存在意義と相反しやすいものだからです。しかし、受託事業はどういった思想で運営するか?によってアウトカムは大きく変わります。

本題に入る前に、少しだけ私の自己紹介をさせてください。

スマホ黎明期に立ち上がった事業会社で最初のキャリアを開始し、エンジニアとして約6年事業開発の現場を経験しました。その後、受託会社を3年経営し、その会社を売却しました。また、CTOとして事業会社の経営に2年携わってきました。その後、Algomaticに参画しています。

事業/受託の経営や現場に対しての一定の解像度がある自分が、受託事業と事業会社の構造的な差異を理解し、いいとこ取りをするために何をしてきたか?について話します。

そもそも、なぜ多くの受託企業が自社プロダクト開発に失敗するのか?

受託企業の経営者の多くは受託より効率的な自社プロダクトへの転換を求めます。ただ、私の知る限りこの多くは失敗しています。なぜなら、受託事業と自社プロダクト開発は、思考法や組織構造、求められるスキルセットが大きく異なるため、移行には多くの壁が立ちはだかるからです。

ビジネスモデル依存のケイパビリティ

受託では、クライアントから提示された要件を正確に満たし、納期内にプロジェクトを完了することが最重要視されます。ここで求められるのは、「作りきること」です。一方、プロダクト開発では、「何を作るのか」「なぜそれを作るのか」といった根本的な問いに答えることが不可欠です。市場のニーズやユーザーの課題を深く理解し、それに応える製品やサービスを創出することが求められます。多くの受託企業にとっては非常に難しい移行です。

経営層の理解

受託企業の経営層は、これまでのビジネスモデルで成功を収めてきたため、プロダクト開発の不確実性や長期的な投資に対する理解が不足している場合があります。短期的な収益を重視する姿勢が強いと、プロダクト開発チームへの適切な投資やサポートが得られず、結果としてプロダクト開発が上手く進まない要因となります。たとえ、投資があっても経営がコミットしない事業は説明的なコミュニケーションが増え、意思決定が遅くなります。結果として、成功確率が激減します。

評価インセンティブと専門性

先ほどと同じで、プロジェクトの完了や納期遵守が経営上のクリティカルイシューとなります。そのため、チームや個人の評価も、これらの目標達成度に大きく左右されます。その結果、短期的な成果や効率性が優先され、長期的な視野に立った価値創造が後回しにされがちです。

一方、プロダクト開発では、長期的な価値創造やユーザー満足度の向上が重視されます。評価インセンティブも、それに応じたものとなり、チームや個人は長期的な目標達成に向けて動くよう求められます。

チームビルディングと継続的な育成

受託チームでは、プロジェクトごとにメンバーが入れ替わることが一般的です。そのため、長期的なビジョンを共有し、連携していくためのチームビルディングが難しく、継続的なチーム育成に課題があります。一方、プロダクト開発では、同じビジョンに向かって長期間取り組むチームが必要であり、メンバー間の信頼関係や共同作業の効率性が成果に直結します。受託はクライアントワークの属性上、なかなか育成機会をもうけ辛く、プロフェッショナル人材のみで回す機会が多くなりがちです。

思考法と組織文化のギャップ

受託企業の組織文化は、クライアントの要件を確実に満たすことを重視しています。その結果、リスクを避け、確実性の高い方法を選ぶ傾向があります。しかし、プロダクト開発では、市場の変化に柔軟に対応し、時にはリスクを取りながらも革新的なアイデアを追求する姿勢が求められます。この思考法や組織文化のギャップは、受託企業がプロダクト開発に転換する際の大きな障壁となります。

ここにみたように受託とプロダクト開発は、似て非なるものです。しかし、最終的なアウトプットの類似性から、経営、カルチャー、人材など同等に扱ってしまいがちです。多くの受託企業のプロダクト開発に失敗する理由はここにあります。経営、カルチャーや組織のTransformがないまま、成功することはありえません。

Algomaticのプロダクト化への挑戦

まず、Algomaticの全社的な観点から、プロダクト開発能力を持つチームが受託事業を行う意義について考えます。

結論を先に述べると、明確な戦略的意義があります。なぜなら、Algomaticは設立からわずか1年8ヶ月の新興企業であり、コングロマリット型の経営を行っているものの、まだ産業のアセットを十分に保有していないからです。そのため、豊富な産業アセットを持つ企業とのパートナーシップを通じて、大きな事業価値を創出する必要があります。

しかしながら、このようなパートナーシップを実現するためには、産業のリーディングカンパニーからの信頼獲得が不可欠です。そして、この信頼獲得において、受託事業は極めて効果的なアプローチです。

このような背景を踏まえ、Algomaticの受託カンパニーであるAXが、どのようにプロダクト化に取り組んでいるのかについて説明します。

AXのミッションとプロダクト化の実績

まず、AXについてはカンパニーCEOの鴨居が以下の記事で話しています。

本記事に関連するところだけ抽出します。

まず、ミッション、そのためのアプローチを決めました。

さらに、上記を達成するために、組織を再編成しました。

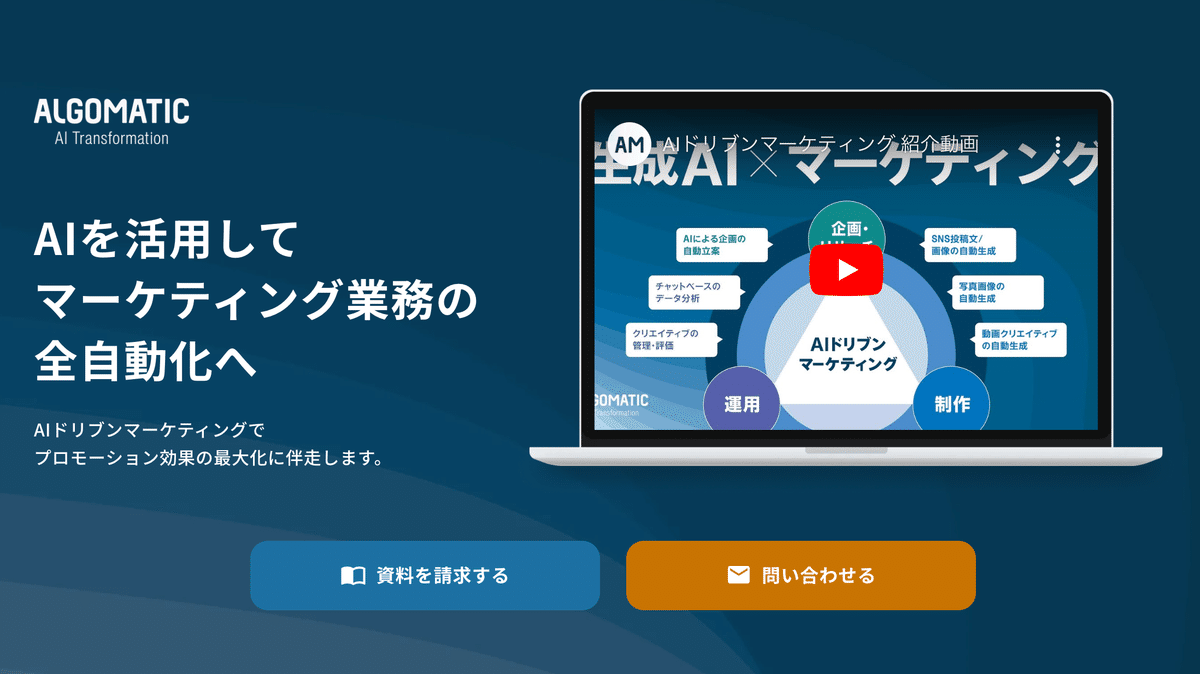

そして、7月から立ち上がったにも関わらず、すでに第一弾のプロダクトがリリースされています。(正式版は25年上旬予定)

本件は、8月から11月にかけて、集中的なコンサルティングと伴走支援を実施してきました。この期間中、クライアントと密接に協働する中で、業界特有の本質的な課題が明確に見えてきました。

そして今、これらの知見を活かし、業界共通の課題を解決する汎用的なプロダクトの開発を進めています。このプロダクトの特徴は、以下の2点です:

実際の事業現場から得られた洞察に基づいている

具体的な顧客ニーズと市場価値が既に検証されている

現時点では詳細な内容をお伝えすることはできませんが、実際のビジネスインパクトを生み出している支援活動から生まれた製品です。

このようなプロダクト化が必ずしも成功するとは限りません。しかし、このように高速にデリバリーを行うことで、「実際にお金を払っていただけるプロダクト」の姿が見えてきます。我々がプロダクトを作ることで、産業のドメインエキスパートの方々から新たな示唆を得ることができ、その示唆をもとに次のステップに進めます。このサイクルをどれだけ多く回せるかが、最初の戦いです。

ここからは、この状態を作るまでに行ったプロダクト化への論点について考えます。

現状に疑問を持つ: ベルトコンベア方式の仕事からの脱却

受託事業を始めるとすぐに、様々なプロジェクトの支援が決まっていきました。提案力や技術力が高いメンバーが多く、多種多様なプロジェクトを抱えることになりました。当時は営業戦略がなく、ただがむしゃらに受注を増やすために動いていました。そして、現場のメンバーも、与えられたタスクをこなす毎日が続いていました。

このような光景は実際の受託プロジェクトではよくあることです。もちろん、様々なプロジェクトで多様な作業を行うことは、短期的には多くの経験を積むことができ、悪くはありません。しかし、中長期的には必ず疲れ果ててしまいます。

また、経営的には、PL上の利益が積み上がっていくため、組織がヘルシーな状態であると勘違いしやすい状況です。その結果、現状維持の力学が働いてしまいます。

AXで何か起こっていたわけではないのですが、メンバー一人一人が意義を持って働ける環境を整え、組織全体の健康と持続可能な成長を目指すためにAlgomaticでなければならない理由が必要だと考えました。

ミッションの策定: 日々の思考や行動を変え、やらないことを決める

ミッションの策定には賛否両論がありますが、我々にとってのミッションは「日々の思考や行動を変えるための目標設定」です。

目標設定を行うことにより、なんでも受け入れがちな受託企業において、捨てるべきものが明確になります。

結果、AXにおいても大きな変化がありました。例えば、儲けは少なくてもやるべきプロジェクト、儲けは多いがやるべきでないプロジェクト、を明確に言語化、対応できるようになりました。

何でも受け入れる体質から、AXのミッションに紐づいたプロジェクトだけを支援する形に変えたことで、余分な作業コストが削減されました。大量の業務に追われる受託企業のメンバーは、一つのミスも許されない緊張感があります。捨てることができる、ということは、業務量の削減だけでなく、マインドシェアを下げる意味でも非常に重要な役割を担っています。

組織とチームの変革: 産業でのCo-Innovationに向き合えるチームへ

産業チームを作ることで、受託組織において事業開発が促進されやすい体制を作りました。なぜなら、取り組むべき本質的な課題は産業をリードする企業群とのCo-Innovationであり、受託かプロダクト開発か?は重要な論点ではないからです。そのために、受託支援を「顧客課題の解像度をあげるための接点」と捉え直し、産業全体のインパクトを再考できる体制にしました。

また、売上とリソース効率の観点から、産業間で人材を移動させてしまいがちですが、上記の理由から産業間の人材移動はNGとしています。

特定の産業で大きなインパクトを生み出すためには、その産業に専門的に取り組む人材を固定し、プロジェクトを通じて継続的に知見を蓄積していくことが重要です。これにより、産業の構造的な課題やニーズに対する深い理解が得られ、問題を的確に捉える「嗅覚」が鋭くなります。その結果、より効果的なソリューションを提供できるようになり、成功の確率が高まります。

さらに、一度のプロダクト開発の試みで成功を収めることは稀であり、何度もチャレンジを重ねる必要があります。同じ産業に専念する体制であれば、過去の経験や学習を次の挑戦に迅速に活かすことができ、効率的に成功へと近づくことができます。このような継続性のあるチーム体制は、成功確率を大幅に向上させると考えています。

南里と業界に変革を起こしませんか?

クライアントワークから自社プロダクトを生み出すことの重要性と、その難しさについて探りました。多くの企業が直面する構造上の課題を明らかにし、Algomaticがどのようにそれを克服しているのかを紹介しました。自社プロダクト開発は容易ではありませんが、適切な組織体制や企業文化、戦略的なアプローチによって実現できるはずです。

Algomaticにおいても、ハイパーグロース事業への挑戦はこれからです。

我々にしかできないことに挑戦するからこそ熱量が生まれます。その熱量でモメンタムを起こし、社会にインパクトを与えることはプロダクトであれ、受託であれ変わりません。

今、私は製造業の変革に最注力しています。

資材調達と資産管理、モダナイゼーションなど日本を支える製造業の根幹に挑戦しています。

この数ヶ月、名古屋や大阪の工場に何度も伺いました。

その知見を活用し、この領域でプロダクト開発を行います。

ビビッときた方は、南里と一緒にプロダクト開発をやりませんか?

本当に0からの立ち上げです。PM、デザイナー、SWE、MLEを求めています。

製造業、いや南里と一緒に働きたい人の応募、お待ちしております!

直接でも以下からでもご連絡お待ちしてます!

もちろん、他の産業(観光/インバウンド、飲食、エンタメ、小売/食品)も注力分野ですので、お声がけください!