【書籍まとめ】日本人の9割が知らない遺伝の真実 / 安藤寿康

-----第1章 不条理な世界-----

◆悪名高い優生学

知能の遺伝と聞いて、悪名高い「優生学」を連想する人も多い。

ナチスによる社会政策の理論的背景になったことで、優生学は人権を落とし込める危険な思想であるというレッテルを貼られることに。

「知能は遺伝」というと「親がバカなら、勉強してもムダ」「遺伝の影響は一生変わらない」「才能は遺伝で全て決まってしまう」とう思い込んでしまう人がいるが、これらはすべて誤解。

-----第2章 知能や性格とは何か?-----

◆知能検査

心理学の教科書を見ると知能とは「問題解決能力」「観察した側から法則性を抽出し、それを別のことに適用する論理的な能力」などと説明されている。

1905年、アルフレッド・ビネーとテオドール・シモンは「知能測定尺度」を作成。

世間一般で「頭がいい」と考えられている能力をできるだけ多くピックアップし、それをテストの形式にした。

【知能検査については別本「WISC-4の利用と解釈」の方が詳しい 梶原記述】

大人向けの知能検査の例

被験者の反射速度を計測するより、こうした「頭を使う課題」をたくさんこなしてもらって採点した方が、学業成績や社会的な成果との相関がずっと高いことがわかってきた。

現在、世界中で使われているのが、ビネーらの方法を元にデビッド・ウェクスラーが改良を加えた知能検査。

教育の現場では、知能検査の結果は子供の学習指導に利用されている。

IQが高いのに学業成績が振るわない子供は「アンチアチーバー」と呼ばれ、家庭問題などの事情によってモティベーションが勉強に向かなくなっている可能性がある。

逆にIQがそれほど高くないにも関わらず学業成績がよい子供は「オーバーアチーバー」と呼ばれ、ものすごく無理をしてメンタルヘルスに注意を払う必要がある可能性がある。

◆一般知能という概念

知能検査には大きく2つの立場がある。

1つは、ハワード・ガードナーらが中心となって唱えている多重知能理論がある。

知能には「言語的知能」「内省的知能」「視覚・空間的知能」「博物学的知能」「論理・数学的知能」「対人的知能」「音楽的知能」「身体・運動感覚知能」という8つの知能が別個に存在する、という考え。

もう1つが一般知能理論。

頭のよさのベースとなる「一般知能」が存在しており、この能力に大きな個人差がある。そして一般知能を装飾する形で「文学的な能力」「数学的な能力」「博物学的な能力」など特殊能力が付随している、という考え。

進化理論や行動遺伝学のエビデンスからは、一般知能理論を支持する。

◆学校教育で必要とされ、普及した知能の考え方

学力向上のために、知能という考え方が存在した。

その主たるものが「アカデミックで抽象的な知識」「それを操るための概念操作能力」。

産業革命以降に、抽象的な概念を扱える知的能力が必要となった。

◆脳科学が示唆する知能の正体

fMRIなどでわかったこと、よく頭を使うときには「前頭前野」が活発に働く。

また特に「頭頂葉」と「前頭葉」の結びつきが、IQと関連していることが示されている。

このちょっとした離れた部分が同期して働いている人ほどIQが高いとのこと。

◆人間の性格を表す5要素

1980年代にルイス・ゴールドバーグはじめ多くの研究者によって提唱された「ビッグ5」と呼ばれる5つの要素で性格を捉える考え方が主流。

・Openness to experience(経験への開放性、または好奇心の強さ)

・Conscientiousness(勤勉さ)

・Extroversion(外向性)

・Agreeableness(協調性)

・Neuroticism(情緒不安定性)

略してOCEAN。

これらのうち「経験への開放性」をのぞいてIQとの相関はほとんどない、とのこと。

2013年頃からGFP(General Factor of Personality)、つまり一般性格因子という考え方が注目を集めるようになった。

IQのような一元の値によって性格を表そうという考え方。

GFPの高い人は、社会の多数派が良いと思うことに自分を合わせられる人ということに近い。主観的幸福感ともプラスの相関がある。一方GFPが低い人は犯罪を犯しやすく、うつ病にもかかりやすい傾向が出ている。

IQとGFPの間に相関はほとんどない。

GFPの遺伝率が高いことはデータから明らかになってきた。

ただし、GFPに関しては研究者の間では激論が続いている。

-----第3章 心の遺伝を調べる-----

知能や性格といった「人間の心」は果たして遺伝するのか?これを科学によって明らかにするのが「行動遺伝学」という学問分野。

中心となる手法が「双生児法」。

一卵性双生児は遺伝子が100%同じ。

二卵性双生児は遺伝子が50%類似。

私たちの双生児研究プロジェクトの調査を受けてくれた双生児は、総数で1万組。

たった1回だけの参加もあれば、半数近くは数年にわたって繰り返し調査に協力。

調査開始から18年、今でも協力してくれているのは「子供から青年までのグループで500組」「成人のグループで500組」。

IQについて、

一卵性双生児の相関係数は0.72

二卵性双生児は0.42。

遺伝子の共有率は、一卵性双生児は100%、二卵性双生児は約50%。

上記「図4」の相関係数と比較すると、遺伝子の共有率と同じ2:1となっていることから、遺伝の影響が極めて高いと言える。

ただし、IQの相関係数は発達とともに変化することが知られている。

IQの一卵性双生児と二卵性双生児の相関係数の比は2:1より、後者の方が高い。

そのため「遺伝の影響」以外に、「より似させようとする何らかの影響」があると考えるのが妥当。

行動遺伝学において、遺伝以外の影響とは「環境」。

そのうち「二卵性双生児」で共有している(似ている理由となる)環境は「家族のメンバー」の環境。

つまりIQには遺伝以外に「家庭のメンバー」の影響がある。

遺伝も生育環境も同じ一卵性双生児で「似ていない理由となる要因」が、非共有環境。

IQでは「1-0.72=0.27」が非共有環境で説明される。

何が共有環境にあたるか、非共有環境にあたるか、はこの値からは伺い知れない。

推定としては

・共有環境・・・家庭や家庭のメンバーなど

・非共有環境・・・学校での先生との関係、友人との関係、塾での関係など

長く生きた場合、それだけ環境の影響が大きくなりそうな気がするが、

実際は逆に遺伝的素質があぶり出されてくる。

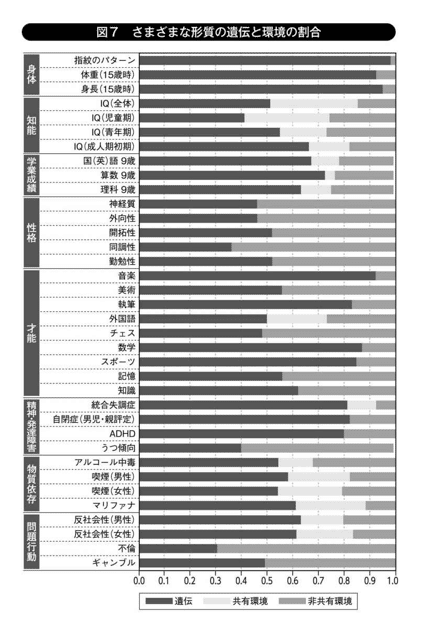

以下は表を見た上での梶原の感想

◆高い:

音楽・数学・スポーツ・執筆

◆思ったより低い:

同調性など性格は比較的低い

不倫系の行動も性格に入るのかな、とても低い

児童期のIQ

◆そこそこなんだね的:

学業成績・美術・外国語(共有環境=家庭の影響が大きい)・チェスなど

遺伝以外の個人差の大部分は、非共有環境によって成り立っている。

つまり共有環境(家庭における親の子育てのしかたなど)は、子どもの能力がどう育つかにあまり影響を与えていないと言える。

-----第4章 遺伝の影響をどう考えるか-----

両親の値を足して2で割ったくらいの子供が生まれる可能性は一番高いが、子どもの形質がどうなるかはあくまでも確率である。

更に注意すべきなことは、単純に遺伝子の効果を足し算するだけでは形質が説明しきれない場合がある。

例)メンデルの法則では「丸」と「しわ」のエンドウ豆を掛け合わせると、すべて「丸」になるというケースが起こり得る。

これは血液型でもそう。このように単純な足し合わせではない遺伝の仕方を「非相加的遺伝」という。

Cf)統合失調症には非相加的遺伝効果が見られる。もしこの疾患がただ不適応なだけならば、進化の過程で淘汰されてしまうもの。

しかしなおいま100人に1人といわれるくらい多いのは、この遺伝子が別の遺伝子と組み合わさるとなにか有利な働きをするのかもしれない。

例えばこの疾患が示すある形質が、勤勉さなどと結びつけば、人類にとっての宝となるような天才的な業績を生むのかもしれない、など。

このように遺伝には、相加的遺伝と非相加的遺伝があり、更にここの形質には多数の遺伝子が関わっているため、親と全く同じ特徴を持った子どもが生まれることは極めて稀だということがわかる。

◆親が子供に教えたことが、子どもの好みやそれに費やす時間などにどう影響を与えるか?

子ども自身が、ある事柄を好きか嫌いか、それらにどれくらい時間を費やしているのかについては、

ほとんどが「遺伝」と「非共有環境」だけで説明ができてしまい、

共有環境の影響がほとんどない、というものが多いという結果が出ている。

(少ない影響はあるが)

つまり、その親に育てられれば「誰でも野球好きになる」「誰でも読書が嫌いになる」というような単純な相関はない。

◆才能が遺伝することに関する大きな誤解の1つは、何もしなくても才能が発現すると考えてしまうこと

人間の持っている能力には、膨大な数の遺伝子が複雑な形で関係していて、環境に適応させようとする変化もする。

つまり環境が変われば、適応の仕方により発現する能力も変化する。

結果、遺伝と環境の両要因がともに働きあって才能は発現する。

◆ある分野に才能がある人は何が違う?

遺伝的に突出した才能がある人は、他人が外から気づく前に自分の中で「ビジョン」はもとより「ゴール」が見えている場合が多い。

◆収入と遺伝に関係はあるか?

アメリカの行動遺伝学者ロウらは、兄弟と半兄弟(片親が同じ)に対する研究により、

収入の「42%が遺伝」「8%が共有環境」「50%が非共有環境」によって説明できることを示した。

他の研究でも「非共有環境」の影響が大きいと示されている。

遺伝の影響が大きくなるのは「もっとも働き盛りになる45歳くらい」がピーク(50%程度)となり、共有環境はほぼゼロになる。

共有環境の影響がどんどん少なくなるということは、親の資産や社会的地位は、子どもが大きくなるにつれて関係がなくなる。

上記は男性に限っての傾向。女性については既婚、未婚を問わず収入に対する遺伝の影響は、生涯にわたりほぼ0。

女性は自分の潜在能力がまったく収入に反映されないことを意味する。

人間は年齢を重ねて様々な環境にさらされるうちに、遺伝的な資質が引き出されて、本来の自分自身になっていくと、行動遺伝学からは示唆されている。

◆遺伝子検査での予測

ホールゲノムスキャン(自分の持っているすべての遺伝子を読み解く)ためにかかる費用は20万円以下で行うことができる。

今後もこの価格は劇的に下がっていく多数の遺伝子(ポリジーン)が、トータルとして特定の形質の発言の程度を、ある程度の確率で予測することのできる「ポリジェネティックスコア」が実用化される可能性はある。

例)一般知能における遺伝の影響率は70%を超えているが、その半分の35%についてはポリジェネスティックスコアで算出できるようになる可能性がある。

◆知能は年々向上している?

フリン効果と呼ばれ、過去100年近くにわたってIQのスコアは伸び続けている。

能力としては「抽象的推論」に関するテストのスコアが向上している。

これは「本人が経験したことのない問題をどうやって解決するのか?」という能力。

環境の変化に適応するために、遺伝的な形質が発現していることは考えられる。

◆親の子育ては無意味か?

個人の形質のほとんどは遺伝と非共有環境から成り立っていて、共有環境の影響はほとんど見られない。

共有環境をつくる主役は親。

これは親が子供に対して直接・間接に示す家庭環境が、子どもの個性を「一律に伸ばすわけではない」ということが示されているだけ。

つまり「どんなことが向いているかを真剣に考えてあげる」「いろんな体験をさせて、社会的・文化的に価値あると考えられる刺激を与える」といったことが大事だと考えられる。

◆教え方や先生によって学力は変わるか?

・変化はあるが、一卵性双生児の方が、二卵性双生児よりも成績の類似度は高く、遺伝の影響が高かった。

・一卵性双生児ペアでは、遺伝的に「言語性知能」の高いペアは、文法中心の授業を受けた方が成績がよく、

遺伝的に「言語性知能」の低いペアは、成績の類似度が低かったり、会話中心の授業を受けた方が成績がよい。

→2ヶ月後に再度テストをして成績を見たところ、教え方の違いは消えて無くなり、遺伝の影響だけが残っていた。

イギリスで双生児7000組を対象にした調査では、

・学習動機: 先生の違いからくる影響力は、あっても2-4%程度。遺伝率は概ね40%なので、遺伝の影響の方がずっと大きかった。

・学力: 先生や学校の違いの影響は出ていない。遺伝率は30%程度だが。

→この影響力の低さは、既に先生たちが各々高いレベルの教育を子どもに与えてくれているから違いが出ていない、とも思われる。

ノーベル経済学賞を受賞したヘックマンのアメリカでの40年の調査

「幼少期の教育的介入が成人してからの人生にどのような影響を与えるのか」では、

・就学前の子どもにきちんと学習をするような勤勉な態度を身につけさせる、と。

→学力そのものが長期的に維持されるわけではない。

→その後の人生で犯罪を犯さず、きちんと仕事をしてそれなりの収入を得られ、貯蓄も持ち家も多い、と示した。

双生児法の研究からは、

・自己制御能力も勤勉性も、ほかの性格一般と同様に、その個人差は「遺伝」と「非共有環境」からなっている。

→共有環境(家庭、学校、親、教師など)が、形質に与える影響はあくまでも一時的であり、長期的な持続性は「遺伝の影響」の寄与が大きい。

◆英才教育に効果はあるか?

スポーツや美術や学業においても、得意な子を選抜しているところから、更に能力が上がることは大いにあり得る。

【注意が必要】

小学生など未成熟の場合、遺伝的な資質はまだ発現途上にある。成人した時の遺伝的資質を必ずしも十分に予測しきれていない可能性がある。

与えられた限られた遺伝的条件を、その競技に適応させることの難易度が高いと考えられる。個別の適応方法の発見が難しいということ。

→優れたコーチがいれば、その時点での補うべき欠点を見つけてくれ、その克服方法の提示や、その他長所の伸長を手助けしてくれる可能性がある。

同様のことは、音楽、美術、囲碁や将棋、学業にもあり得る。

大人になる過程で、子どもの頃に発現しなかった新しい「遺伝的資質の発現」が起こる可能性があり、それを小学生の時点で見極められない可能性がある。

ヘックマンが示したのは「地道」で「まじめ」な生き方への効果。

子どもの頃に「好きなこと」や「得意なこと」が、はっきり現れているのだとしたら、大事にしてあげる必要がある。

しかし将来、遺伝的革新によって変化する可能性はある。

また、社会に出て他人と協力しあい経験を積みながら出会った、一見目立たない細部の中に自分の遺伝的才能を見出して、それをし続けることで何かを成し遂げることは多い。

◆子どもの才能は友だち付き合いで決まる?

友だち関係は、基本的には「非共有環境」として働く。

思春期に入った子どもにとって、親より友だちに認められる方が重要なため、友人関係から排除されないように振る舞うようになる。そのため非共有環境の影響度が高くなる。

ジュディス・リッチ・ハリス「子育ての大誤解」によると、

「非共有環境の中で重要なのは仲間環境。重要な友だちに認められること、彼らとともに社会関係を気づけるようになること、そこから大人になっても役に立つ様々な社会的役割能力を身に付けること。」

◆犯罪者の子どもは犯罪者になる?

犯罪は多種多様だが、IQが低く、自制心が弱くて衝動的な人間は確率的に犯罪を犯しやすいということがわかっている。

犯罪に関係する心的形質も、他の心的形質と同じくだいたい50%の遺伝率があるが、それ以外は非共有環境による。

ドラッグなどの物質依存については、非共有環境の影響が大きい。

犯罪傾向やうつ病については、遺伝と環境の交互作用という現象で説明ができる。

-----第5章 あるべき教育の形-----

イギリスの進化生物学者、ロビン・ダンバーは、

安定した社会関係を結ぶことができる人間集団は「平均150人程度」だと主張。

現代ではそれをはるかに超える人数が繋がるようになってきた。

論理的推論を行い、見たことのない相手を想像し、数百万人が好むようなコンテンツを提供するような仕事は、

20年前には認知されていなかった能力で成り立っている。

また人工知能が一般化してきたら、うまく人工知能に学習させる能力が求められるようになるかもしれない。

人間の子どもは3年ほどかけ、脳細胞の配線を急速に発達する。6歳くらいまでに脳の配線は80-90%できあがり、

10−13歳で大人とほぼ同等の脳ができあがる。この人間の成長パターンは、あらゆる動物の中で最も遅い。

人間は、第二次性徴期までは脳の発達にエネルギーを振り向け、脳がある程度完成したところで体の方にエネルギーを向けている。

行動遺伝学からの推測ではあるが、12歳頃を境に「遺伝的な形質や素養といったものが具体的に発現し、その人らしさが形成」される。

この時期に知識を得る、誰かと知り合う、何かと出会う、そうした環境の作用を受けると、遺伝的な形質は文化的に増幅され、才能として発現することになると思われる。

通常は偏差値の高い大学の卒業生のほうが生涯賃金が高くなる。しかし、偏差値が異なる大学に通った一卵性双生児で収入を比較すると、その間に差はなかった。

遺伝的素質や共有環境により、7-9割の収入を生み出す能力が規定されている。つまり学歴や大学のレベルは「何の能力をどの程度、持っているかの1つの指標」と考えるのが適切。

また別の環境に移れば、新しい環境の影響が一番大きくなり、以前の環境の影響はほとんど残らない。非共有環境はその時点でしか効かず、別の時点では同じ形質でも「別の非共有環境が関わっている」ことが明らかになる。

更に中学校や高校は、実社会からは乖離されており、大人は教師しかいない(その教師の影響度も低い)ことから、スクールカーストは「社会の縮図ではない」と言える。(スクールカーストによる劣等感を感じること、理不尽な学校のルールに従うこと、学校内のいじめで心に傷を負うことは、その後に有意義に活かせることはない、と言える。)

もし子どもがそういう「不合理な環境」にいることがわかった場合、転校させるなどして、そこから逃すのは親のつとめ。

環境として「教師」の影響力が低い日本での調査は、日本の教師の質が低いことを示しているわけではない。むしろ日本の教師の質はかなり高いと言える。

PISA調査「国際的に実際される15歳児を対象とした学習到達度調査」によると、

科学的リテラシーと数学的リテラシーで世界トップクラス、読解力も決して低いものではない。

また学業成績に教師の影響が極めて低いのは、教師の質が均質で揃っていることの間接的証拠となる。

◆教育改革について

現在の教育の最終的なアウトプットが、一次元の学力と学歴としてしか社会的に認知されていない状況はやはり改革が必要。

授業に対するモチベーション調査

3年生までにあった「難しい課題への挑戦心や好奇心」「1人で成し遂げてやろう」という気持ちが学年が進むにつれて下がり、

「テストのために勉強しよう」という気持ちが高まっていく様子がわかる。

自分の中にある「好き」や「得意」を活かして、社会で活躍している本物の大人に接し、何かを得ることは重要なこと。

-----第6章 遺伝を受け入れた社会-----

「社会のキッザニア化」を私(著者)は夢見ている。

先の章では学校教育の一環として「社会とつながる小さな教育改革」を挙げたが、それをもっと社会全体に拡張していく大きな教育改革。

不可視な知識や技能の部分まで自由に経験させ、才能の芽生えた子どもには実際に関らせるようにすること。そのとき社会的責任を担わせながらも、ある程度の未熟さや失敗を許容し、その未熟さや失敗から次の学習目標に挑めるようにすること。

◆教育分野において比較的進めやすい制度改革

・学年制から能力制の転換

・能力検定テストの創設

この社会をつくっている様々な領域の知識の習得度を科学的に測定できるきちんとした測定法を開発し、それに関して、年齢に関わりなく、どの程度の水準までその人が取得しているかを教育の程度とみなす、一種の検定テストに根ざした教育制度。

例)物理、科学、生物、医学など科学の処分やや数学、歴史、経済、法律、文学、芸術、情報、さらには営業、経理、接客マナーや調理、安全管理、メディアリテラシー、行政など職能域も、検定テストになり得る。

◆最適な仕事を選ぶ基準は「得意」か「好き」のどちらか(もちろん好きで得意なことができれば一番良い)

「得意」とは絶対優位のこと。しかしそれを持つ人は極稀。

「好き」とは比較優位。比較優位の能力でも、情熱を持って時間をかけられればやはり社会に貢献ができる。ローカルに絞った場合「絶対優位」となるかもしれない。(例:小さなコミュニティでの宴会部長など)

社会は「そこそこの小規模のコミュニティ」で成り立つべき。その中でローカルな絶対優位の能力を発現させると、自信を持って仕事をすることができる。

◆遺伝を受け入れた社会

技術の進歩と掛け合わせて「社会の求める才能を多様化」することができる。

但しその人の「比較優位」を「ローカルな絶対優位」にするためには、そのローカルな人たちの理解と協力、そのためのシステム作りが必要不可欠。

◆制度による保障は必要

今後、職業の賞味期間が短くなり、不安定性が増していく。マネタイズの手段が多様化しているが、安定してずっと稼げる職業はそれほど多くない。

社会保障の仕組みを作って対応することは不可欠。ベーシックインカムのような制度は検討に値する。

あらゆる能力が遺伝することをきちんと認め、多彩な才能を評価する文化を皆で作り上げていく。小規模なコミュニティを維持、活性化できるできる社会的な制度を作る。こうした取り組みによって、遺伝的な素質が発現する可能性は大きく高まる。

素質を高められる環境を探求し、適応し、生存する。そして「本当の自分」となっていく。