静岡ってなんで静岡って名前になったの?【歩いて目指せ日本橋12日目】

この記事は、江戸時代の旅人みたいな放浪の旅に出たかった人生どん詰まりの京都在住OLが、京都三条大橋から東京日本橋までを徒歩で旅した18日間の記録です。

【ルール】

①東海道上に設けられた53の宿場町を通り、京都三条大橋から東京日本橋を徒歩で旅する。

②通行止めなど余程の理由がない限り、「東海道」以外の道を歩くことは禁止。道を間違えた場合は、間違えた地点まで戻って歩き直す。

③移動手段は基本徒歩。徒歩で渡れない三重〜愛知間の移動のみ電車OK。

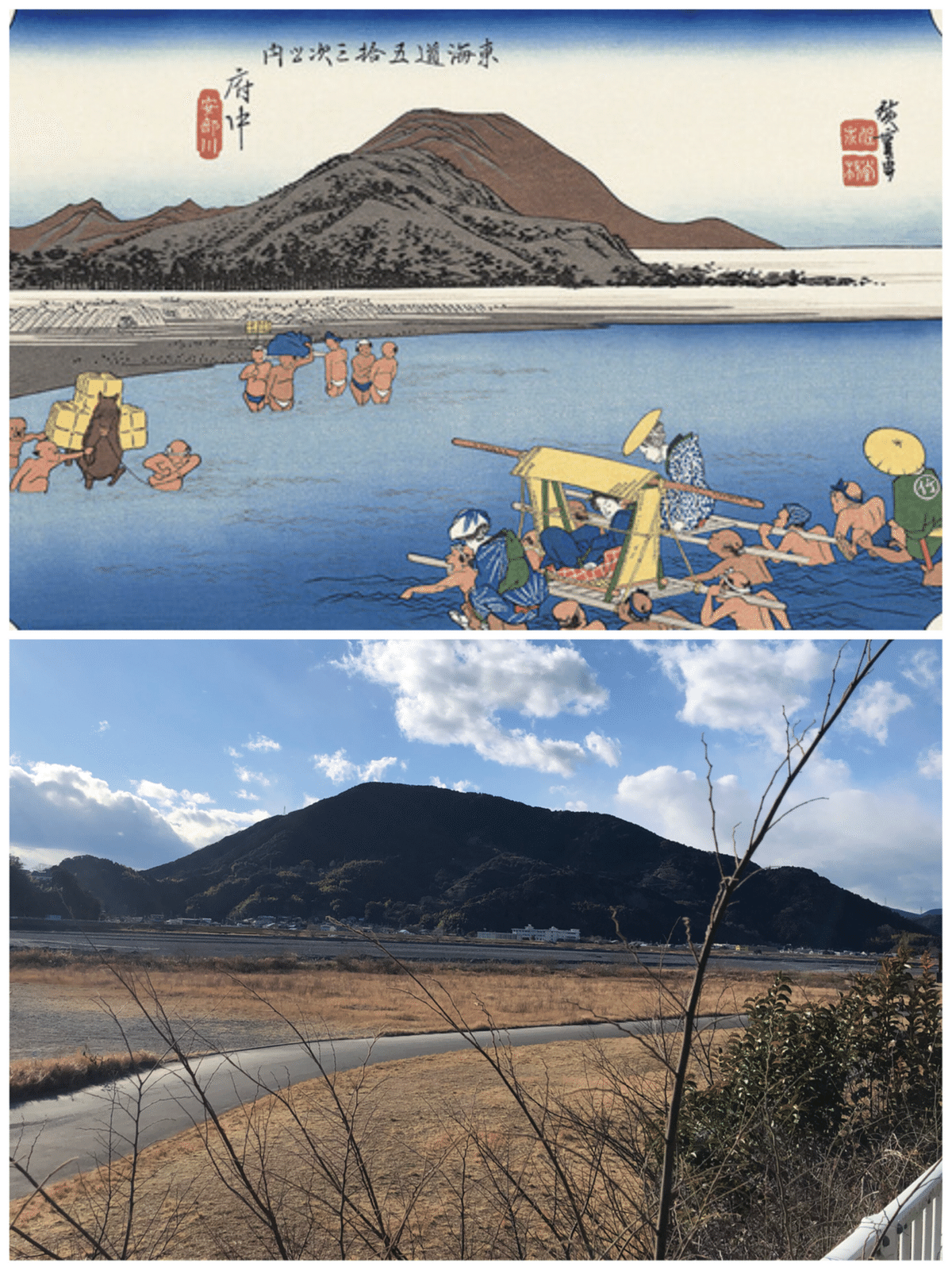

④各宿場町では、歌川広重の浮世絵集「東海道五十三次」と同じ構図で写真を撮る。

【前回の記事】

遠江国・藤枝宿(静岡県藤枝市)

おはようございます。こちらは静岡県藤枝市にある藤枝宿です。前回は雨で島田宿を出てからの写真が全然撮れなかったのですが、前回の時点で藤枝には辿り着いていました。

今回は、藤枝から岡部、丸子を経て、現在の静岡市の中心部である府中、ちびまる子ちゃんの舞台の清水区にある江尻宿まで行きます。天気は良いですが凍てつく寒さで早くもめげそうです。

歩いている当時は意識がなかったのですが、今回振り返ってみるとアホなミスを連発していることに気付きました。懺悔を所々で織り込みつつ旅を振り返ります。

藤枝宿は徳川家の重臣が代々治めた田中城の城下町です。この後向かう宇津ノ谷峠を控えた宿場町なのですが、難所のふもとにある宿場町の宿命か、明治時代に鉄道のルートを決める際に、難所を避けて駿河湾沿いの「大崩海岸」を通るルートが採用された為、街の発展は停滞を余儀なくされてしまいました。近年は隣の静岡市(これから行きます)のベッドタウンとして発展しています。

徳川家康は晩年鷹狩りの帰りに藤枝の田中城を訪れた際に激しい腹痛に見舞われ、その数ヶ月後に亡くなっています。一説には鯛の天ぷらを食べすぎたことが原因と言われているのですが、それにあやかって藤枝では「安全な」鯛の天ぷらと謳った鯛の天ぷら定食を振る舞う観光ツアーがあったみたいです。おふざけが過ぎますぞ・・・。

家康の生と死の両方に関わっている藤枝

【懺悔①】歌川広重の浮世絵と同じ構図で撮った写真を消してしまう

この旅では、各宿場町にて歌川広重と浮世絵と同じ構図で写真を撮ることをミッションと課しています。この宿場町でも写真を撮ったのですが、如何せん今は駐車場(一応看板は建っていたのですが・・・)だったので、後々「誤写かな〜」と消してしまいました。あほすぎる・・・あほすぎるよ・・・。

【懺悔②】藤枝の写真の代わりにカメラロールに残していた写真

ここから岡部を目指します。

水死者を供養するお盆の送り火行事に使われるホウキのようなものです。これを何本も並べて火をつけます。写真だと伝わりにくいですが見上げないとてっぺんが見えない位大きいので、実際火をつけるとかなりダイナミックになりそうです。

遠江国・岡部宿(静岡県藤枝市)

岡部宿に着きました。

歴史は古く、平安時代に小野小町が立ち寄ったといわれ、彼女ゆかりの「姿見の橋」という石橋が残っています。

姿見の橋

絶世の美女が水面を鏡に見立てて身だしなみを整えた、という風情のあるエピソードにちなんだ名前ならいいのですが、水面に写る老いた自分の姿にショックを受けたことが由来だそうです。諸行無常の儚さを表したのかもしれませんが、そっとしておいてあげなよ・・と思わずにはいられません。実際に自分の姿もうつしてみましたが、よく分かりませんでした。今となってはスマホのインカメの方が恐ろしいですからね。

大旅籠柏屋(かしばや)

岡部宿最大級の旅籠(庶民も泊まれるビジネスホテル)です。現在の建物は1836年に建てられたもので、今は資料館として公開されています。

ちょうど行った時期がひな祭りの時期だったので、雛人形の老舗メーカーが作った等身大の雛人形が展示されていました。ひな人形って等身大で総動員すると圧がすごいですね。

2階には我らが旅の先輩・弥次喜多さんもいました。そばにあるボタンを押すと、コテコテのべらんめえ口調で話してくれます。東海道中膝栗毛によると、前回通った大井川が渡れない状況だと聞いて、2人は岡部で宿泊したそうです。大井川の手前には島田、藤枝の2宿があるのに、大分手前で宿泊したんですね・・・。

岡部を出て次は丸子に向かいます。

遠江国・丸子宿(静岡県静岡市)

「まるこ」ではなく「まりこ」宿と読みます。鎌倉幕府の公式歴史書「吾妻鏡」では、”麻利子”と書かれており、これがいつしか「鞠子/丸子」となったみたいです。江戸から数えて20番目の宿場町ということで、残りの宿場町がこれで20を切りました。

東にはこれから渡る安倍川、西には宇津ノ谷峠と難所に挟まれた宿場町なので、ここの名物はスタミナ満点の「とろろ汁」です。松尾芭蕉(東海道で5億回くらい名前を聞く人)が詠み、あえてその町一番の名物を書かないことが多い歌川広重が描いた位なので、正真正銘ここの名物です。東海道の旅では基本コンビニにしかお金を落としていないのですが、せっかくなので今回はとろろ汁を昼食に頂くことにしました。

丁子(ちょうじ)屋

1596年、戦国時代の終わりに創業した老舗のお茶屋さんで、街道名物とろろ汁をいただけます。

ご飯はこんな感じでした。素朴ながらもご飯が進むおいしさで、あっという間に完食しました。量はそこまで多くないもののお腹は大分膨れます。旅人にスタミナをつけてもらうため・・と謳われただけありますね。

エネルギーを十分チャージできたので、引き続きバリバリ歩いていきます。これまで大抵おにぎりかサンドイッチばかり食べていたのですが、久々に温かいご飯を食べて体も温まったので、多少の寒さもへっちゃらです。

駿河国・府中宿(静岡県静岡市)

「府中」という言葉自体は律令制のもと設置された「国」の政庁所在地を指します。ここは駿河国の「府中」というわけです。

駿河は元は今川氏の地盤で、今川滅亡後は武田、次いで徳川(途中で江戸に転封になりましたが)に治められました。家康が藤枝で体調不良を訴えた後、亡くなったのもここです。また、15代将軍・慶喜が大政奉還後の約20年を過ごした地でもあり、全国きっての徳川ゆかりの地です。

江戸時代は「駿河府中藩/駿府藩/府中藩」と呼ばれており、それゆえに宿場町の名前も「府中」だったのですが、明治に徳川宗家の新当主・徳川家達が知事になると「府中は不忠を連想させるから」という理由で、付近にある賤機山(しずはたやま)の「賤」を「静」に変えて、「静岡」と改名されました。今や府中と聞いて静岡を連想するのは、この付近の方か街道ガチ勢ぐらいだと思います。大体は東京か広島ですよね。

駿府城と弥次喜多

徳川の他に府中で忘れてはならないのは、我らが東海道の旅の大先輩・弥次喜多さんとその生みの親・十返舎一九です。府中は彼らの出身地なのです。

辞世の句で「灰、左様なら(はい、さようなら)」と詠んだがゆえに、「死ぬ間際に自分の体に花火を仕込んでいたので、火葬したら花火が上がった」というエピソード(おそらく嘘)が死後広まった人

十返舎一九は、江戸時代最大のベストセラー「東海道中膝栗毛」の作者です。本名は重田貞一といい、1765年にここ府中で生まれました。絵心・文才を兼ね揃えた一九は、江戸の版元(書籍や絵画などの出版元)・蔦屋重三郎のすすめで執筆活動を始め、1802年に出版した「東海道中膝栗毛」で一躍売れっ子作家となります。連載は21年にも及んだそうです。

東海道中膝栗毛は、府中の商家出身の弥次郎兵衛(50才)と、馴染みの陰間(男娼)・喜多八(30歳)が、「夜遊びで作った借金が富士山レベルだから夜逃げするよ」と笑えない静岡ジョークとともに江戸へ逃げたものの苦労が絶えず、いっそのことお伊勢参りにでも行こうかと旅に出る物語です。2人が府中出身というのは、連載途中にエピソード0として出された設定(少年ジャンプで親の顔より見た展開)なのですが、一説には「江戸っ子のくせにクズすぎない?」と江戸っ子から苦情が入ったから、後付けで出身地を変えたのでは?と言われています。府中ならいいんだ・・・。

城の近くを通らないためいくつもの城の写真を犠牲にしてきましたが、今回は真後ろに駿府城の東御門が見えるという超良いポジションにいたにもかかわらず、弥次喜多さんに気を取られて全体の写真を撮り忘れました(懺悔④)。お前城に恨みでもあるんかって位撮り忘れています。なんで「だれだ持ってけ犬のクソ」は残してんだよ。家康が亡くなったのはこの城です。廃藩置県後に静岡市に払い下げられ、今は公園になっています。

山岡鉄舟と西郷隆盛の石碑

山岡鉄舟と西郷隆盛が江戸城無血開城にむけた会合をした場所に石碑が建っていました。

1868年1月の鳥羽伏見の戦い後、第15代将軍徳川慶喜を討伐せんと新政府軍は江戸を目指します。慶喜の護衛を務めていた山岡鉄舟は、駿府にいる西郷隆盛を訪れ、この石碑がある辺りに建っていた屋敷で、江戸城の無血開城および慶喜の助命を交渉したそうです。その数日後、今度は江戸で勝海舟が西郷と会談し、江戸城の総攻撃の回避、慶喜の助命にこぎつけたのでした。このおかけで江戸は火の海に呑まれず済んだのですが、その前のいざこざで洛中も洛外もズタボロにされた京都のことを思うと、京都在住の身としては色々複雑です。

インプラント看板

弥次喜多さんの像と山岡鉄舟、西郷隆盛の石碑と見てきましたが、それ以上にやたら登場回数が多くて脳裏に刷り込まれたのがこのインプラント看板でした。静岡名物みたいですね。

相変わらず富士山が見えます。日が沈むと一気に冷え込むのでつらいです。

ホテルなら山ほどあるので、ここで泊ってもいいのですが、今回のゴールは江尻宿なので、残り10キロ頑張って歩きます。暗くなってからの10キロ歩けの絶望感、夕飯時に見知らぬ住宅街を歩く時の孤独と悲壮感と気まずさを、人間一度は味わった方がいいです。

駿河国・江尻宿(静岡県静岡市)

手が悴みすぎてスマホ取り出すだけで一苦労

江尻に着きました。10キロて遠すぎませんか????「江尻」はこの巴川のお尻=下流という意味です。現在は清水と呼ばれています。

稚児橋

ちびまる子ちゃんの舞台と聞いていたので、まる子ちゃんに出会えると思ったら先に河童が出迎えてくれました。この巴川で河童が府中へ向かところを見たという河童伝説があるみたいです。疲労困憊なので、「こいつわざわざ10キロも歩いて府中まで行ったのか」という真っ先に

出てきた感想です。

凍え死にそうな寒さの中コンビニのおでんで暖を取り、この日は駅の近くのホテルに泊まりました。

【懺悔⑤】東海道のガイドブックをなくす

どうやら京都を出発して以来、道や見どころの確認に使っていたガイドブックをどこかに落としたみたいです。気づくのはこの翌日で、この日はそんなことはつゆ知らずに爆睡しました。京都を出て以来、何度も雨に濡らしてはボロボロにしてしまった戦友が・・・。また次回お話ししますね。

仕事でバタバタしていて中々更新できずすみません!年内には静岡脱出したいところなので、なんとか時間見つけて頑張ります・・!

寧々

【おまけ】歌川広重の浮世絵と同じ構図で各宿場町の写真を撮るチャレンジ

それなりに近い写真が撮れて満足