▲4五桂亜速攻

△8三銀を見て仕掛けた。

何を思ったのか上図局面について解説する。角換わりの時とは意味合いが違うので、区別するために▲4五桂亜速攻、と勝手に名付けた。初っ端から結論を言えばこの局面では成立していない。

私の使用感想としては、正確に受けられたとしても先手にも何かしらの主張が残るので粘れる印象だ。早指しや気楽な対局ならGOサインを出せる。

なお1筋の突き合いがあると先手も別の攻めを繰り出すことになる。こっちの方が複雑度が増す印象で、これは後日書く予定でいる。

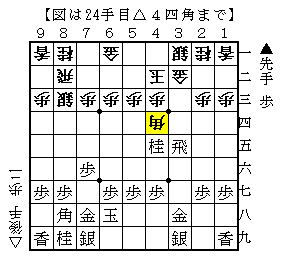

さて――再掲図は後手の対応手が多い。しかし、例えば△5二金としてしまうと▲2二角成△同銀▲7一角(下図)で早くも先手有利になる。

以下△7二飛▲5三桂成△同金▲3二飛成△同玉▲5三角成(下図)…で後手陣は収拾がつかない格好だ。次の▲3四金や▲5二金が見かけ以上に厳しいが後手は適当な受けがない。△3七歩には▲4八金で問題ない。

次から本題に入る。

①△4四歩

②△4四角

③△3三歩

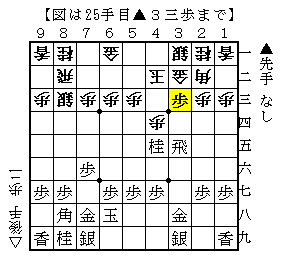

1.△4四歩→▲3三歩

悩ましい歩の叩きである。△同桂なら▲4四角△4五桂▲2二角成△同銀▲4五飛(下図)で気持ちよく駒が捌ける。まだ全然難しいが先手ペースだろう。

一例の変化を挙げると、△4四歩▲同飛△4三歩▲3四桂△5二玉▲2二桂成△4四歩▲3二成桂…と攻め合いになる。

冒頭の局面に戻って▲3三歩△4三金には▲2五飛(下図)で驚いたことに飛車成が受からない。

図以下△4五歩は▲2三飛成△3三金▲同角成△同角▲2一竜△3二角▲3四歩…で、これは他の人との対局でも現れた進行。一応研究手順。

また△3三桂には▲2三飛成△4五桂▲4六歩。下に各局面の最終手を並べておく。将棋楽ちい()

研究したもん勝ちとかやっぱり横歩取り△4五角の親戚じゃないか!

【補足:角交換後の△4四歩】

(▲4五桂から)

△8八角成▲同銀△4四歩▲3四角(途中図)

△5二金▲5三桂成△同玉▲2三角成(結果図)

桂損ながら敵陣を引っ搔き回して馬を作り気分は上々。評価値を見ると後手有利と表示されている。???

これが▲4五桂亜速攻と言われる所以だ。やはり王道の▲4五桂には敵わないのである。「実戦的には互角」という魔法のワードで読者を納得させたいところだが、数字的には後手優勢に近い有利なので誤魔化しが利かない。

まあ横歩取り△4五角がアマチュア間で根強く指し継がれているのを考えれば、この亜速攻も誰かが真似をする可能性は十分にある。因みに▲3四角以外に▲1五角、▲3三歩もあり得る手でこれらの方がハメ手要素が強い。後は各自で研究してみてほしい。

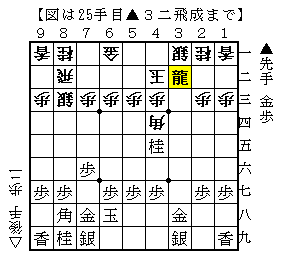

2.△4四角→▲3二飛成

①▲3二飛成

②▲3三歩

③▲3六飛

個人的にはどれもあり。

なお私が後手番の時に嫌な指し手の順に上から並べてあり、優劣を決めるものではないので注意。

今回は①だけさらっと説明して次に行く。

上図の局面から△同玉は▲4四角△同歩▲5三桂成がある。従って△同銀が必然手となるがそこで▲2二金が継続手である。

この手自体は次に▲3二金△同玉▲4四角から前述した手順と同じ狙いを秘めている。角交換するのが自然だが…

後手目線から見て上図をどう形勢判断するだろうか。次の一手は一目△3七歩か△3一歩、△4四角だが、短時間将棋でどれが最善かを読み切るのは不可能に近い。運任せに手を選ばざるを得ないので私ははっきり後手を持ちたくない。

しかし感情抜きで言えばこれは後手がやや指せるはず(勝率55%はありそう)という印象だ。先手の研究度合いで勝負がつくだろう。

3.△3三歩

(△3三歩から)

▲4六歩△5二金▲4八銀△4四歩▲同角△4三金右▲6六角△4四歩(途中図)

▲4七銀△7四銀▲7七桂△6四歩▲5六銀(結果図)

一段落ついたところで桂損が確定したが、歩切れという事もあり先手がすぐに悪くなるというわけではない(評価値はアレだが…)。後手はタイミングを見計らって△3四歩~4五歩を指す事になるがこれは先手も4筋の位を主張できる。

本譜の手順は桂の活用を重視してるが金銀が壁になっているのが結構気になるので、先手の角の引き場所を7七にして銀冠を目指した方が良いかもしれない。後手は自然に指せば次第に良くなっていくと思う。

【あとがき】

長くなりそうなので一旦終わりにする。書きたい変化があったもののその分岐の多さと、あまりマニアックな手順を載せてもピンとこないだろなと途中から思い始めたので後半からは端折った。そもそも袖飛車党が少ない上にその中でも真似してくれる人がほぼいないのと、私自身ですら毎回こんな手をやっていたら将棋が壊れてしまう(=形勢判断がおかしくなる)と思っている。取り扱い注意の危険な戦法ではあるが、中盤力に自信がある人は試してみてはどうだろうか?

次に書く予定の▲4五桂亜速攻は下の局面からにするつもりでいる。端が絡みだすと俄然執筆が面白くなってくる。因みにこの仕掛けをやる時は▲3八金を指してない方が良く改良の余地がある。体系化されていないのでそこそこの事前準備と対応力を要求されるが…

そういえばこの仕掛けは特に決まった形はない。「袖飛車+▲4五桂=▲4五桂亜速攻」という定義で強行するので今後もよろしくお願いします。

念の為にサンプルを出すと、次のような局面でも同じ呼称になる。

これは私が配信で指した将棋で、数手後の局面が下図である。▲8三金から王手飛車取りを狙っており、▲4五桂と跳ねてからうろ覚えの研究通りに進んだのだが途中でもっと良い手があったようだ。

ひょっとしたら気分が変わってこっちの方を書くかもしれない。

最後までお読み頂きありがとうございました!