「パス回しの目的化」から考えるあれこれ

⬛︎「コンサラボ」における問題提起

Xのタイムラインに、ある北海道コンサドーレ札幌のファンによる興味深い情報が流れてきた。

#コンサラボ みた。河合所長が言っていた「攻撃のアイデアがある」という話、じゃあ選手や元選手の考える「アイデア」って何なのという点をもっと具体的に聞いてみたくなった。河治さんの「パス回すことが目的化してる」という言葉には首が縦に揺れまくるコンササポも多そう。 https://t.co/iswyu3EuGE

— つじー|サッカー支店 (@negacle_consa) July 17, 2024

「コンサラボ」とは、フジテレビの系列局である北海道文化放送が手がける、北海道コンサドーレ札幌(以下「札幌」)に関する情報番組である。道内のローカル局はそれぞれ、自局のニュース番組内に札幌に関する特集コーナーを持っていたり、独自の情報番組を持っていたりするのだが、この「コンサラボ」が特殊なのは、札幌の試合の技術/戦術面からの分析に注力しているところだ。サッカーの試合という、札幌の「商品」の「批評」を伴わない論調の番組が多勢を占める状況にあって、異彩を放つ番組である。

河治良幸氏が札幌との関わりを深く持つようになったのは昨年からだったと記憶するが、在籍経験を含む各種のしがらみゆえか、札幌に対してどこか厳しくなりきれない元選手勢ではなく、第三者的視点を持つジャーナリスト〜しかも「フットボリスタ」等のクオリティメディアにも寄稿歴のある〜を、レギュラーではないと思うがコメンテーターとして起用するあたりにも、クラブへの忖度なしに試合を「批評」するという意向を感じさせる。気骨がある、とまで評しては持ち上げすぎかもしれないが、サッカーと向き合い、札幌の提供する「商品」の質をチェックしようとするスタンスを崩さないところに、筆者は「他選手との仲良しエピソード」や「好きな食べ物」を報じることで選手を恰もマスコットのように扱う他局のあり方とは一線を画す誠実さを見るのだ。

さて、筆者が上記の投稿(念のため付記しておくと、投稿者は"X"で相互フォローする関係である)の記載内容において興味を惹かれたのは下記の2点である。

①「パスを回すことが目的化してしまっている(河治氏)」

②「攻撃のアイデア(河合氏)」

まず①については、札幌が特に敗戦したあとで、表現こそ違え共通するニュアンスで"X"のタイムラインにしばしば登場する、札幌の戦い方への不満として一般的なものだ。他方、②については、90年代から00年代において、サッカーを批評する文脈において定期的に登場していた表現である(「攻撃の」というよりは「プレイの」アイデア、という意味合いでの用例が多かったと思うが)。

筆者がこれらの表現から感じるのは、批評性を売りにするメディアとしての「コンサラボ」による、着眼点のファン目線への絶妙な合わせ方であり、視聴者に与えられるヒントの絶妙な深さである。そこで、以下では、道外在住でありこの番組を視聴していない筆者が、これらの表現が使われるまで/使われてからの話の流れや全体の文脈を知らずに行う評価が、アンフェアであり、尚且つ的はずれになる可能性もあることを理解したうえで、敢えて、この2つの表現が示す具体的状況の補足的な説明を試みたい。烏滸がましいことは百も承知だが、サッカーの試合中に生じている、問題のある現象を批判的なニュアンスで表現し、決然と批評を試みた「コンサラボ」の気概あるスタンスへの敬意のつもりである。

⬛︎「パス回しの目的化」とは何か

一般的に「〜が目的化している」という表現が使われるのは、その「〜」の継続的な実践が、組織の目標に向かう行程において有効に作用していないとき、であろう。この「作用していない」ことは、客観指標により裏付けられることもあれば、印象としてそう見えるというケースもありうる。下記に示す「手段の目的化」の定義は「定義」と言えるのか否か少々怪しいところもあるが、営利・非営利を問わずあらゆる組織でしばしば起こりうるものとして、腹落ちする人が多そうだ。個人的な経験に照らして敢えて付け加えるならば「〜が目的化している」ように見える状況には、その「〜」への「拘泥」を際立って強く感じる。

さて、このような観点で札幌の「パス回し」を想起すると、それが「目的化している」と解釈できるシチュエーションは、概ね下記の2つに大別されるのではなかろうか。

A.敵陣で敵側が敷くローブロックの前で静的にボールを保持しているケース

B.速攻可能時に広いスペースを占有しながら前進を自ら遅滞させてしまうケース

Aについては、主として自陣からのビルドアップに手間取った結果と位置付けることができる。札幌特有の「前後分断」状態においては、"4-1"からなる後方ユニットと、"5"の前線ユニットとの間に広いスペースがある。そして、GKも交えながらこの"4"で展開されるボール保持によって敵のハイプレスを誘引し、前述のスペースをショートカットして一気に数的優位か、少なくとも同数状態にある前線ユニットへボールを渡すことが、ひとつの理想的な流れとされる。

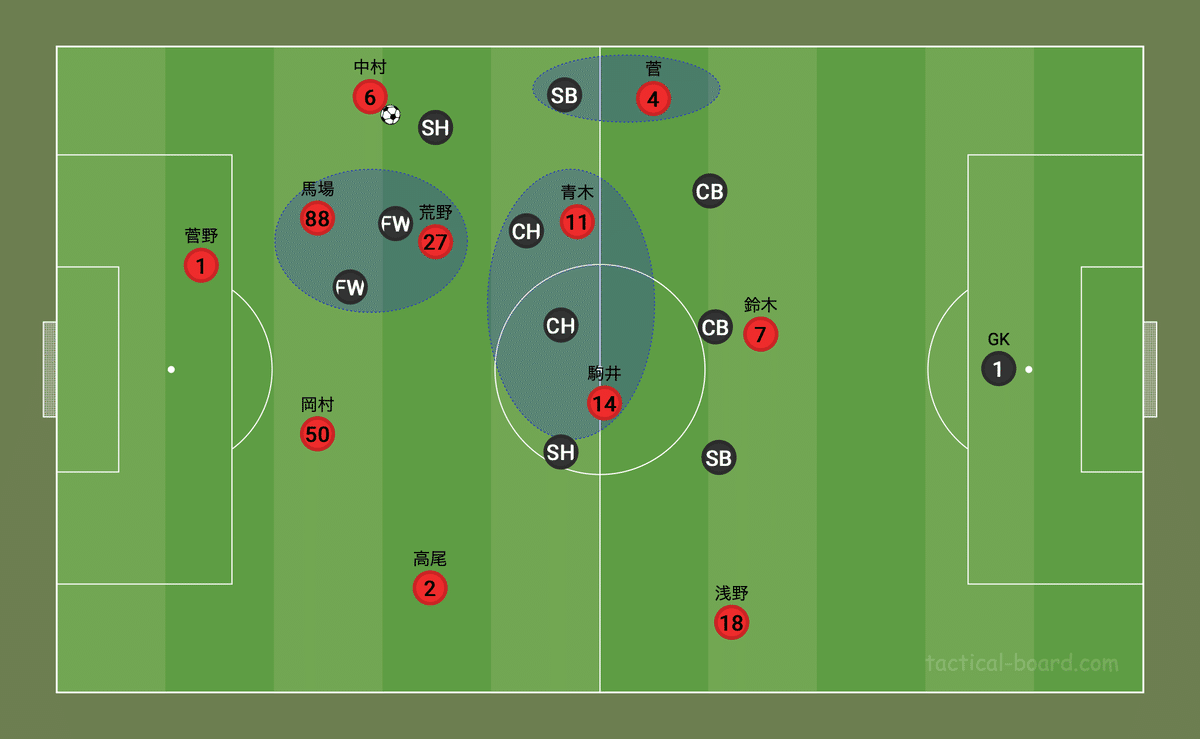

ところが、これが想定どおりに運ぶのはそうそうない。マン・オリエンテッドなのか、スペース・〃なのかによって現出する現象は異なるが、下図のように、札幌の後方ユニットが、ハイプレスによって前進経路を一方のサイドに誘導され、そこからの再度中央にボールを差し込むことに手間取っている間に、前述の「広いスペース」に敵がブロックを形成する時間を与えてしまうことが頻繁にある。下図では一般的な4-4-2のゾーンディフェンスを採用するチームを想定したが、この場合、こちらが占有するはずだった「広いスペース」が既に敵の中盤ラインに奪われている。仕方なくボールを後ろに戻し、静的なボール保持に切り替える。あるいは、敵がハイプレス自体を行わず、初めからミドルゾーンに構えてしまうこともあるだろう。この場合も、同じような事態になる。

そして、この状態での前進が、お世辞にも得手とは言えない(得意、と誤解されがちではあるのだが)のがペトロヴィッチ体制下の札幌だ。下がってきた前線の選手に当ててからの工程が詰め切れておらず、刺しては戻し…を繰り返す。ボール保持者が困難を感じればボールがサイドに展開されるが、ここでも迅速な縦横スライドによりボールの前進は停滞する(金子拓郎やルーカス・フェルナンデスのドリブルが成功するケースもあったのだが)。このような現象が、おそらくは「目的化している」と見做される現象ではなかろうか。効果に乏しいとわかっていながら、その行為が賽の河原に石を詰むかのように繰り返されているところが、だ。

夏の移籍市場で加入した大崎玲央のポジショニングの秀逸さが皮肉にも明らかにしたことだが、札幌は所謂「ポジショナルプレイ」の文脈で王道とされるビルドアップ手法を、組織としては磨いてこなかった。ある時期からマン・オリエンテッドなプレッシング手法に傾倒したペトロヴィッチ監督が、意識的に軽視してきたようにも思える。所謂「マンツーマン」にかかれば、ポジショナルプレイの勘所のひとつ「位置的優位」は霧消するわけだから、その習得に旨味は薄いと考えているのかもしれない。それ自体はひとつの考え方として理解できるが、ポジショナルプレイの「ひとつ先」のツールとして敷設されようとしていたアバンギャルドなフリーポジション化は、札幌の選手では消化し切れない代物だったかもしれない。そんなチームに大崎が加わって以降、保守的な(悪い意味ではない)ビルドアップ手法の風味が混交されているのは、監督が先祖返りしたところに、首尾よく優れた資質を持った大崎が加わったからなのか、大崎という個人に大きな権限を与えることでたちまち具現化された結果なのか、は不明である。

さて、Aとの関係は実はグラデーションなのだが、より問題なのはBだ。Aよりも意図的に、その状態を選んでいるように見えてしまい、悪い印象が伴うからだ。

これはもう、例の「広いスペース」をパスでショートカットできない、ということが大きいのではないだろうか。「広いスペース」で前方にぐんぐんドリブルできるだけの余裕を提供してくれる相手に対してなら、まだ駒井や荒野の推進力で距離を稼ぐことができるが、逆にそれしか手段がない状態で、前線の5名ないし4名が一斉に前線へのアクションをしてしまうと、「広いスペース」にいる駒井や荒野が見かけ上孤立する。これはこれで狙いではあるのだが、ボールを渡す先が無いと感じてしまったボールの受け手は必然的に後方に出し先を探してしまい、狙っていたはずの速攻を取りやめてしまう。これに続く工程での現象は①のそれに似るので割愛するが、これまた、よく見る光景ではないだろうか。アンジェ・ポステコグルー氏、およびケビン・マスカット氏の指揮下にあった横浜FMは、中盤の中央の選手へのサポートの一環として所謂「偽SB」をチーム戦術に組み込んでいたが、札幌ではそのような節はなかった。ポジションの自由度はあるにはあるのだが、どちらかというと敵のプレッシャーラインの前でぐるぐると選手が入れ替わるような形態のポジション移動が多かったように思う。

付言すれば、ある時期から、札幌の3CBには所謂「ボランチ」タイプ、それもパス出しに長けるタイプの選手が並び立つようになっていた。彼らは荒野や駒井のドリブルにスプリントで追従することよりは、どちらかというと彼らにボールを預けたあとは同サイドのWBをサポートする立ち位置を取ることを厳命されているように映った。速攻のスピードを上げるためには中央を経由するのが最適だが、チャナティップ以外にそのピースがなかったのだ(中村桐耶の存在はこの点では大きな希望だが、自陣での守備対応が未だに大きなリスク要素である)。また、ペトロヴィッチ監督が元より推奨している「両サイドを広く使う」こともまた、前進の不要な減速を招来する一因として、その性質を変えてしまっていたとも言えそうだ。

レッドブル・ザルツブルクや、彼らに影響を受けたと思われるRCDエスパニョールが披露するように、精緻なボール扱いを、スペースの支配ではなくむしろ縦に速い攻撃に活かすチームは増えてきている。彼らが披露するのは、両アウトサイドレーンを予備的なボールの預けどころ(兼・囮)としてSB1名に託し、中央レーンに選手を集結させたうえで、斜め方向のパスをスムーズに繋いでいく前進プロセス(見かけ上、スムーズなパスワークはポジショナルプレイの具現化のようにも思えるが、出発点が異なる点が興味深い)。"1"と"5"とが初期配置上離間している札幌では、これらも実現が難しいのは自明の理。下がってきた"5"のうち誰かがマンツーマンで捕捉され、ボールを後方に戻す契機にしかならないシーンは札幌ファンにはお馴染みだろう。札幌にとって、縦に速く攻めることは、戦術構造上も、選手の資質面でも、監督の理想とは裏腹に、実は難しいのだと思う。

以上のように「パス回しが目的化している」ように見えるのは、皮肉にも、ペトロヴィッチ監督率いる札幌がこれまで成してきた積み上げの負の方向への作用ゆえ、と筆者は考える。同監督の功績が、大きく称えられるべきであることは論を俟たないが、ピッチ上ではかなり以前から負の効果がもたらされており、それらを個人のクオリティで吸収できなくなっているように思うのだ。

⬛︎「アイデア」解放の仕組みを持っていた札幌

さて、上記の議論を踏まえもう一点、②「アイデア」のことについても、触れてみたいと思う。まず「アイデア」の辞書的な定義は、以下のようなものだ。

改めて辞書的な定義を確認すると、注目すべきは「新しい」という要件が含まれていることだろう。旧来的なものに対しての何らかの飛躍や発展、あるいは意外性とでもいうべきか。これらの要素があるからこそ、それに触れた者の琴線を刺激し、何らかの印象や、気付きを与えることができる。

サッカーの文脈で言えば、ノールックパスのようなトリッキーなプレイや、所謂「3人目の動き」をしている選手を狙ったパスはしばしば「アイデアがある」と評されるように思う。あるいは、22年カタールW杯準々決勝で、アルゼンチン代表のリオネル・メッシがオランダ代表のナタン・アケをかわすために使った股抜きの技術も、少なくとも筆者にとっては、まさかそこで披露するとは…という意外性を伴っていた。これも「アイデアがある」プレイだろう。もちろん、河合氏がどのような文脈で「アイデアがある」と言ったのかはわからないのだが、ペトロヴィッチ体制の札幌と関連させたときに、思いつくことがひとつある。奇しくも、昨日札幌が戦ったカードと同会場の同カードである。ただし、5年前。

あくまで個人的な好みに基づく評価だが、この試合における札幌の先制点は、個々の「アイデアがある」プレイ選択が連環するプロセスによって生み出された、素晴らしい作品であると思う。

チャナティップからのサイドチェンジを受けた菅大輝には、まず2つのオプションがあった。クサビのパスを受けたアンデルソン・ロペスよりも先に前線でランニングを開始していた鈴木武蔵に直接パスを差し込むこともできる状態で、実際には少し後ろのロペスを選択している。鈴木はボールの角度と、事前にチラリと目視して得ていたであろうロペスの位置という情報に基づいて、瞬時にランニングを継続する判断を下している。そして、ロペスはその鈴木のランニング先のスペースにボールを流し込んでいるが、絞っている浦和の選手たちに引っかからないようにするために、浮き玉を選択している。

どのプレイに対しても、浦和の選手は対応し切れていない。小難しい言い方をすれば、敵が状況を認知し、判断・選択できるレベルのプレイでは止められないクオリティを、札幌の各選手は表現した。つまり、上記の定義における「アイデア」を表現したわけだ。

重要なのは、これらの「アイデア」に基づくプレイが、個々で完結せずにボールを受ける次の選手のアクションに連関したうえで、さらに最良の選択になっているということ。換言すれば、ある選手のアクションが、他の選手の「アイデア」を喚起していることだ。言ってみれば、このときの札幌の選手は、個々が個々に最良の「アイデア」を創発し合う関係性を構築できていたということになる。そして私見では、本来、ペトロヴィッチ監督が構築しようとしているサッカーは、そのような構造を意図的に構築するものであったはずだった。

これは番組を見ていないがゆえの乱暴な仮定だが「アイデアがある」プレイが称賛される状況とは、裏を返せば「アイデアがある」プレイの発生回数が少ない状況だろう。とりあえずこの仮定を正として強引に話を進めるが、果たして「アイデアがある」プレイが多い、少なくともそのように見えている状況とはどのようなものだろうか。前述の浦和戦を補助線として考えると、それは例えば「敵の取り得る選択肢に対して、こちら側の取り得るそれの数が上回っている状態」とでも定義できるのはなかろうか。浦和のDFの選手は、少し外で鈴木が膨らんでいることを理解していたとしても、左利きのロペスがフリーでボールを持ってゴール方向にドリブルしているのだから、絞らざるを得ない。

そして、所謂「ミシャ式」の筋書き通りに、"4-1"とGKとで敵のハイプレスを回避し、意図通りに敵の4バックに対して数的優位な状況にある前線の"5"にボールを託せたとしたら、同じような状況になるはずだ。中央にボールが入ったら絞らざるを得ないだろうし、サイドにボールが入ったなら1名だけでもスライドさせるのか、4名全員で絞るのか、の判断をする必要があり、中央では敵の3名に対して4名を用意したこちらは自由に「アイデア」を創発できるだろう。「ミシャ式」とは、あくまで理論的にはこのように、敵にこちらの「アイデア」が支配的である状況を押し付けるための構造を内蔵していたものだった。理論的には、だが。

ここに至り、前段落における「パス回しが目的化している」状況の定義が意味を持つ。ロー/ミドルブロックを敷かれ、中央エリアへの縦パスの差し込みや、内部でのパス交換を敵に制限されている状態において、できるプレイはそもそも少ない。いわば「アイデア」の創発がそもそも制限されているのだ。敢えてドリブルで密集地帯に突っ込んだとしても、自分の能力に照らして打開が困難だと判断し、パスを選択する選手を責めることは〜それが「目的化」と謗られる運命にあったとしても〜酷というものだろう。少なくとも、ボールを失う危険は回避できるのだから。ブロックを構成する2or3ラインの距離によっては、パスを差し込むことも自殺行為になる。そして、前段落で見てきたように、札幌は戦術および選手のクオリティの問題に起因して、多分に自滅的に、そのような状況を生み出してしまっている。

「アイデア」という単語を使うときに厄介なのは、いかにもそれが、個人の特別な資質に基づいて創出されるものであって、再現性や共有可能性がないという含意を感じさせることだ。もちろんそのような「アイデア」を駆使する選手もいるだろう。たとえばジネディーヌ・ジダンやロベルト・バッジョ、少しあとの世代になるがフアン・ロマン・リケルメらは、その種のプレイでチームを強力に牽引しつつも、周囲の選手はそれへのアジャストを求められる…というタイプの選手であった。しかし、チームスポーツであるサッカーにおいては、個人としては飛躍的な「アイデア」を持たない選手たちが、「最良のプレイ選択」という広義の「アイデア」を、味方同士の近接状況や人数に合わせて相互に創発し合うような環境を用意することもできるのだ。ある時期までの札幌(あるいは、その時期を超えていても、ある水準以下の敵を相手にしたときの札幌)では、その仕組みを表現できていたのだ。思い出すといい。G大阪在籍時の鈴木は、個人として飛び抜けた「アイデアがある」選手だっただろうか?

以上に述べてきたように、筆者は、ある時期までの札幌が、近接する選手間で「アイデア」を互いに喚起し合う構造を有していたものの、戦術上の問題によりその実践レベルに問題が生じているという理解をしている。繰り返すが、河合氏が「アイデア」という単語にどのような意図を込めたかは不明だ。それゆえに、このような論評を行うのは大変失礼であり、心苦しくもあるのだが、どうしても触れたい気になってしまった。全くの筋違いではあるが、番組での問題提起により、自身が考察を整理できたことについて深く感謝したい。

⬛︎まとめ

屡々言われるように、ペトロヴィッチ監督の手法に対しての対策は多種出揃っている。それも、前任の浦和在籍時点から。たとえば、このようなものだ。

現に、札幌でも、就任1年目こそリーグ全体でもベストチームと呼ぶに値するパフォーマンスを発揮したものの、2年目の2019年には既に行き詰まりを見せていたというのが筆者の偽らざる印象だ。続く20年から非保持時の基幹戦術として極端なマン・オリエンテッドの手法を採り入れるも、その運用の細部には怪しいところが多々あり、上記の記事にて言及されている「トランジションサッカーに対応しづらい指向性、構造」というものは、今もって札幌の宿痾であり続けている。

尤も、本稿の目的はそういった戦術上の要素を評価することでなく、在道のテレビ局という、必ずしもサッカーの本質部分に深い関心を持たない層も相手にしなくてはならないメディアによる、具体的なサッカーの批評行為が持つ可能性を探ることである。

深夜帯の、しかも30分という尺の中で、個別具体的な論を深めることは当然ながら困難だ。ゆえに、今回筆者が本稿執筆という形で乗っかったように、キャッチーな言葉や、ちょっとツッコミどころのある言葉を契機にして、視聴者が個々に考察を深めていくとともに、そのような個人が増加することによるサッカーへの理解の深化…そんな現象を起こす触媒としての機能が期待される。以前、当時JFLに在籍していた奈良クラブが、試合後にGMの林舞輝氏による試合解説をファンに対して行っていたことがあった。毎試合の直後のしかも現場でのダイレクトのコミュニケーションと、テレビ番組での情報提供とは、当然ながら全く同じく作用することはあるまいが、近い位置付けにはなるだろう。

唐突に話を変えるが、筆者はある製造業者、所謂メーカーに勤務している。業態ゆえ、カスタマーセンターの機能は重要だ。エンドユーザーからの生の声の中には、それがポジティブなものであれネガティブなものであれ、組織内の常識や利害関係を一切共有しない第三者からの評価であるがゆえに、非常に的確かつ本質的なポイントを突くものが屡々ある。企画・開発部門はその声を聞き入れ、製品そのものや取扱説明書の記載内容を、少しでも改善しようと、日々必死に知恵を絞っているのだ。そんな彼らの姿を見るにつけ思うのは、サッカーファンは、どのようにして「品質改善」の要望を出せるのか、あるいはそれに実効性を持たせることはできるのか…ということだ。

筆者はすっかり我儘になった。北海道コンサドーレ札幌というクラブを愛してきたからこそ、彼らが〜あくまで筆者の主観においては、だが〜合理性を欠いた戦術の隘路に嵌っており、その遂行をそれこそ「目的化」しているように映る現実を受け入れられないのだ。マンチェスター・シティでもないのに彼ら以上の危ういフリーポジション化を志向して消化し切れず、アタランタやトリノでもないのに「マンツーマン」を志向して敵にプレゼントをする。そのようなチームの試合を観る気になれなくなって、1年近くが経過している。今期も、3節のホーム浦和戦以降はすっかりご無沙汰で、Xのタイムラインに流れてくる感想を見たうえで、もうそろそろ試しに見てみるか…というくらいのスタンスだ。もうすっかり「サポーター」ではなくなっているわけだが、ひとりくらいは、こんな人間がいてもいいだろう。自分を過大評価しすぎかもしれないが、下記の記事における「野次よりももうちょっと意味のあること」をできる…つもりではある。

特にインターネット上での「誹謗中傷」が深刻な社会問題として認知されている現代にあって「批評」はその筆致や論調により「誹謗中傷」と同根と見做されたり、第三者による「誹謗中傷」行為に転用されうるといったリスクを内包する。両者の間に明確な線引きをすることは個々のレベルでは可能だが、逆に個々の思想に強く依拠し、その個々の間で線の位置や長さや太さが異なるものだ。これからも、それを当然の行為と見做す者たちの自由な意志の発現として「誹謗中傷」は止むことはなく、それらが呈する喧しさの裏で、ポジティブな変化をもたらしうる「批評」という行為の成果は埋没しやすい。そのようなマイナス条件下にあって、ローカル局とはいえテレビ局という公器が、しかもサッカーという、人間の感情に強く訴えかける競技を題材として「批評」を手探りで前進させようとしている。その姿勢を称賛したいし、その試みが、いずれ自分のような層にジャストフィットする居場所の基礎となるのではないか…そんな、淡い期待を持っているのだ。

〜おまけ〜

昨日、久々に札幌の試合(浦和3-4札幌)を観た。DAZN観戦にしたのは天候を考慮すれば正解だった。ポジティブな方向に変わっているところもあれば、ネガティブなまま変わっていないところもあった、とだけ付言しておく。