2023年J1第5節 G大阪2-2札幌 所感

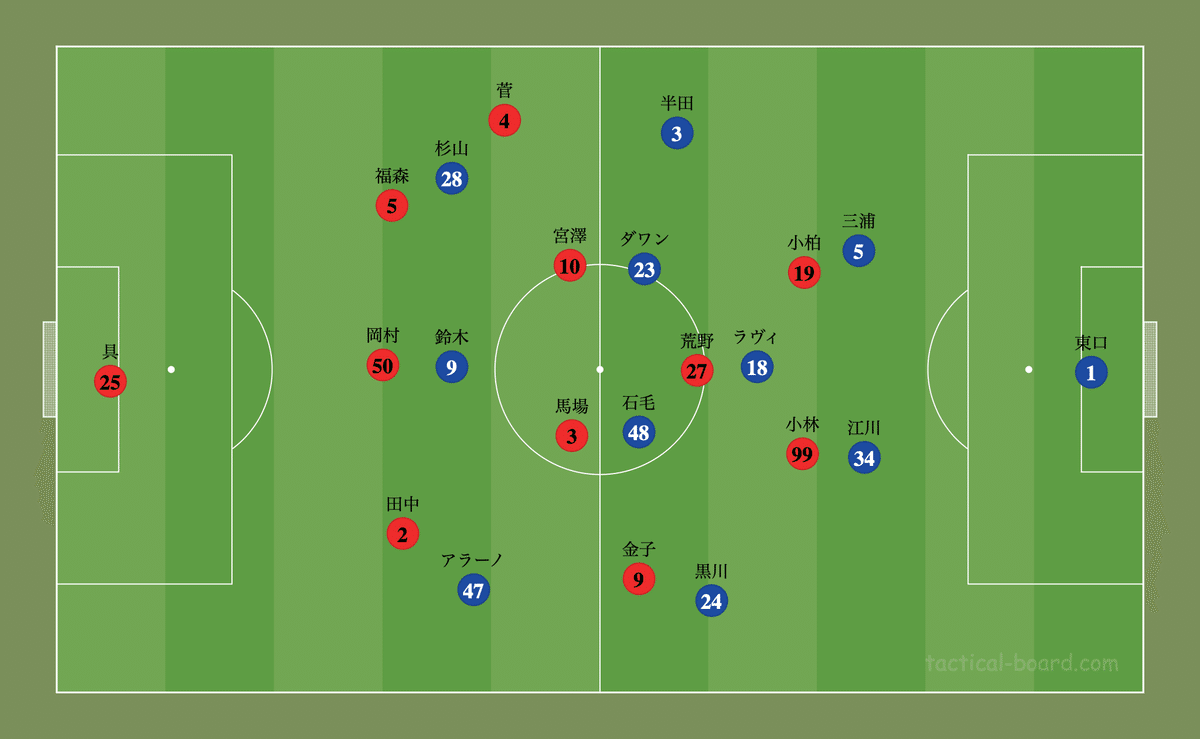

■布陣と試合概略

エンターテインメントとしは評価できる試合だった。アウェイチームが2得点を先取しホームチームが追いつく、という流れそのものもさることながら、過程に確かな戦術面での変化と、それをもたらしたベンチワークがあるからだ。とはいえ、起きていた現象そのものは両陣営の戦術面での未成熟度、あるいは構造的不安定さの裏返しであり、上位陣との力量差を示唆するものでもある。このため「良質」な試合だったかと問われると答えに詰まる。

さて、前節に胸のすく快勝を演じた札幌は、その前節と同じメンバーを送り込んできた。小林はトップ下として、敵の攻守の要であるラヴィをマークしつつ、ボールを持ったときの群を抜くクオリティを披露した。その一方で、浅野が前半途中に負傷交代。ただでさえ苦しい台所事情に追い打ちをかけられた。そして、これにより荒野が前線に上がり、より攻撃への関わりを増やしたことが、間接的に前述の「エンターテインメント」をもたらしたように思われる。

G大阪は名手・宇佐美が前節に負傷し、この試合を欠場。スムーズなターンと推進力あるドリブル、そしてキックという良質の武器をしかも多種兼備する宇佐美の不在は、札幌を大いに助けた。ただ、初の代表選出となった右SB半田は、既に戦術遂行に大きな影響力を持っていることを伺わせたし、その彼の前方でWGに入った左利きの杉山もキレあるドリブルを披露。中盤の要・ラヴィの情報処理能力には、さすがCL出場選手と唸らされた。既存戦力でも、ワントップに配された元札幌の鈴木は、持ち味のスピードを少々意外なポイントで活かしていたし、後半60分前に投入された石毛とダワンは、揃って戦術上重要な仕事をした。改めて、抱えている選手の良質さを実感させられた。

■ポイント①ハマる「マンツーマン」の裏で

ポヤトス新監督を迎えたG大阪に対して「疲れた受験生」のような印象を持っていた。多種の戦術面のインプットがされているものの、それらの中から何をアウトプットするのかを決めきれない局面があるように見えていたからだ。具体的には、後方から前進を開始するにあたって、規定のポジションをまず取ってから先の工程で、各員が定められたポジショニングを維持しているために、選択肢自体は複数あるにもかかわらず、ボールの動きそのものは随分とぎこちなく映っていた。

アンカーの位置に入るのはイスラエル代表のラヴィ。WGの杉山と福田は大きく広がってピッチの幅を確保する一方、SBは後方待機を主任務とし、ラヴィにとってのボールの一時避難先になる。インサイドハーフ(以下"IMF")も、ラヴィの斜め前のポジションをしっかり維持する。各人の距離が、平均的な日本人選手の感覚に照らすと、おそらくは少し遠く感じるであろう長さに設定されているのは、徳島時代から続くポヤトス監督のやり方の特徴である。アンカーに、一列前のほうが活きそうなラヴィを置いているのは、その距離を「遠い」と感じずに、縦パスを差し込むことを躊躇なく行えるからだろう。問題は、初期状態からどうポジションを動かしていくのか?が不透明ということだろうか。受け手側に迷いがある状態で、ラヴィはどんどんパスを供給しようとする。

そうでなくとも「マンツーマン」を採る札幌にとって、まずはこのポジションを取る…という原則を使って応用する段階でなく、あくまでその敷設段階にあるG大阪はいいカモである。札幌は下図のような関係性で、対人関係を定めることで、前節と同様にボールを刈り取ることができていた。

菅の位置が前節に引き続きかなり低めなのは、杉山対策と推察できる。これまでの4試合をベンチマークしていれば、半田の戦術上の重要性はわかりそうなものだが、それでもなお、福森を「使わざるを得ない」札幌は、慎重を期して杉山の使うスペースの封鎖を優先した。時折、菅が半田にアプローチするために、杉山と対峙させられた福森は予想通りの状態だったので、前節と同様に、菅を大外の番人にする案は奏功したと言える。ただ、半田はかなりの時間をフリーで過ごしてはいるのだが、実はその半田を使ってもなお、G大阪がうまく下を使って前進できたわけではない。内側に移動してきた彼が前向きでボールを持てる段になっては、既に仲間は満遍なくマークされている状態だったからだ。

G大阪がうまくボールを運べたのは、IMFよりもむしろ鈴木を介したときと、サイドに長いボールを放ったときだった。

鈴木へのマークを担うのは岡村だが、強さと高さへの対応には滅法強い彼が、未だに少々不得手なのが速さへのそれだ。鈴木がボールをもらいに下がっていき、尚且つそれを岡村が捕捉しようとした場合には、鈴木は岡村より先にボールに触り、マーカーを追い越して前向きに加速してきたIMFにボールを預けることができる。逆に岡村が鈴木を捕捉しない場合は、ボールは一度サイドに逃げてからクロスに帰結するので、中央にしっかり残っていた岡村本人に跳ね返されていた。

もう一点、札幌にとっての右側で起きていた現象として、ロングボールの受け手になった福田と、左SB黒川との連携を挙げておきたい。黒川と福田とが近い距離で関わり合うと、田中と金子との間の意思疎通が成立するまでに多少なりとも時間がかかる。この間、他の選手の目線はどうしても外側に向くので、IMFがマークから外れることがあった。ボールを受けていたのがアラーノでなく宇佐美だったら…と思われるシーンは既にあったのだ。

アラーノ用のスペースができるシーンは散見されていた

■ポイント②定まってきた小林の使い方

ポヤトス監督は、これらの現象をしっかりと捉えていたと思われる。ただ、目覚ましい効果を奏したG大阪の後半のベンチワークに触れる前に、札幌の前進工程についても整理しておく必要がある。

表記上の布陣は4-3-3のG大阪だが、非保持の局面ではアラーノが鈴木の近くに立ち、トップ下として札幌のアンカー=主に荒野の周辺を封鎖する。一方、WGの位置はそのアラーノよりも低めで、撤退傾向が強かった。WGが強めに縦スライドをするのは、中央でのバックパスから札幌のSBにボールが吐き出されたときくらい。あまり、これという形を明確には定め切っていないように映った。

言うまでもなく、この現象は札幌を部分的には利した。折しも、この試合でも札幌は小林を小柏・浅野の後方でフリーマンとして起用、左右方向の移動の自由を与えていた。変形状態においてSB化した田中と福森、岡村と宮澤の左右CBは、荒野が消されていても、その少し後方で待ち構えている小林に斜めにボールを差し込むことができる。所謂「シャドー」でなく「トップ下」にいるぶん、少々横方向の距離は大きいが、小林は身体が強く、しかも無駄なドリブルをせず、さっとボールを捌くので、G大阪の各選手を自身に吸着させることができていた。

小柏と浅野が裏を狙うので小林には職域の広さが確保されていた

その先では、これまた前節と同様に、右のハーフスペースが主な狙いどころとなった。前述の通りG大阪のプレッシングに撤退傾向が強かったので、小林からはもちろんのこと、同サイドでコンビを組む金子からも、田中に気を取られざるを得ない福田の脇に立つ岡村からも、右ハーフスペースを駆ける小柏には良質のパスがどんどん出る。浅野も左から右に移動してきてラインを押し上げさせ、小柏がそのさらに奥を狙うというシーンもあった。左側にいた浅野が前半途中で負傷交代したので、同種の現象の左側での再現可否を確認できなかったことが残念だ。

パスはとにかく頻繁に出てきた

このようにボールを持ち運び、背後を狙えることは間違いなくメリットではあり、実際に、札幌が挙げた2得点のうち、1得点目は右ハーフスペースの攻略から得たものだ。ただ、ボールを前向きのアプローチで奪っては縦に速いボールを送り込むことに専心できた前節と異なり、ボールを持てるということは、敵に速攻のチャンスを与えることとも表裏一体である。そして、その工程で働いていた浅野の離脱→荒野の前線への移動が〜彼には大いに失礼な言い方だが〜ホームチームを利することになる。

■ポイント③回転し出したミドルゾーンの扇風機

浅野→馬場の交替そのものは、前節にも行われている。ただ、それがもたらしたものは、前節とは異なっていた。ボールを持たれ続けることを前提として、そのために必要な走力を注入することが、前節における馬場投入の目的だった。しかし、この試合でのそれは、どちらかといえばベンチに座るアタッカー陣への評価の低さにより、荒野を前線に上げることのほうが好適と判断されたためになされた。

目的が異なれば、当然得られる成果も異なる。荒野は小林からラヴィ番を引き継いだ。こちらの仕事ぶりに問題はなかった。問題だったのは、荒野がボールに触れる機会が増えることにより、ボールを失う機会も増えたことだ。彼のプレイ選択は、ペトロヴィッチ監督の要求水準を確かによく充たすものだ…速さ、という点に限っては。ワンツーを繰り出すタイミングや、受け手のどちらの足に向けてパスを出すかという選択を、彼はしばしば間違う。あるいは、過度に難しいプレイを試行してしまう。

念のために言っておくと、それが当たって、素晴らしいパスになることももちろんある。実際の失点の過程を見ても、彼からのボール逸が直接的な契機となってはいない。敢えて述べるなら一つ目の失点には絡んでいるといえるが、彼がボールを敵に渡した直後に、しっかりとマークの関係は定められていた。あくまで全体傾向として、ボールを失いやすくなったということだ。そして、その傾向が明確になってきたタイミングを見計らい、ポヤトス監督は石毛とダワンを投入した。

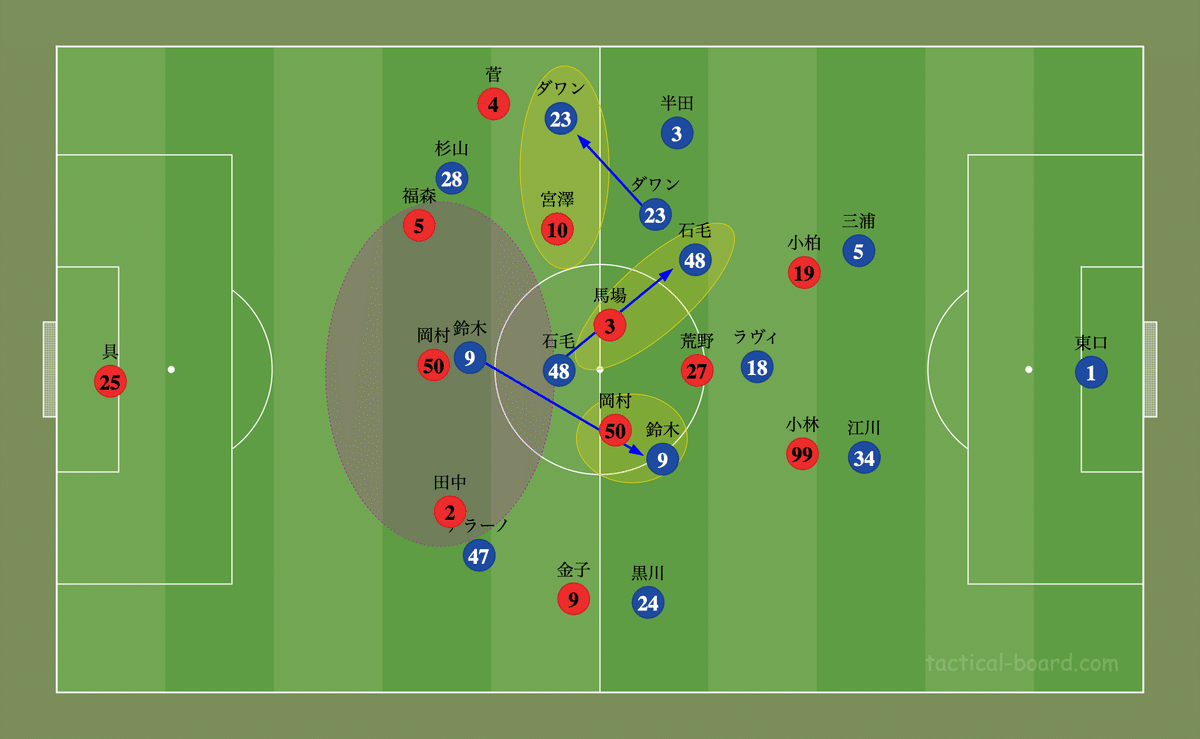

表記上は、石毛が左、ダワンが右のIMFに入る。ただ、この2名は敢えてポジションを逸脱することが言い含められていたようだ。ダワンが右の大外に張って、ゴールキックのターゲットになることは、これまでの試合でも多く確認された現象だが、石毛はより左IMFから右CMF、つまり三浦や半田の前方にまで、大胆に動く。これがもたらしたメリットは2つ。まず、彼自身が追手から逃れやすくなること。もうひとつは、鈴木が入り込むスペースを明確に示せることだ。

宮澤と馬場はついていくか否か迷い、福森・田中も絞るか否かで迷う

後半開始時点から、鈴木の下がるアクションはより速く、回数も多くなっていた。石毛との関係性で稼働域を広げた鈴木が岡村を引きずり出し、後方の中央というスウィートスポットを露にさせる。他の選手はたまらずそこを隠すためにマークを外す…パナ○■ック社の高性能扇風機は急速に回り始め、前節は縦パスに対して「マンツーマン」を遂行していればよかった札幌の各員を嵐に巻き込んだ。走る距離を延ばし、「人」と「スペース」のいずれを優先するかという選択を都度迫らせた。追撃弾は左側、同点弾は右側に、それぞれラヴィの縦パスを刺されたところから始まっているが、スペースは空き、それによりマークの関係は狂い…といったふうに、チームが秩序を失っていったことの結果である。

札幌側の混乱と、G大阪のエネルギッシュさがもたらす試合のハイテンポ化は、幾人かの選手がスピードの不安を抱える前者にとっては好ましくない。前節の相手の、攻守両面におけるコンパクトさによるプレイ予測の容易さが、これら幾人かの選手を助けたことについては前稿で触れたが、この試合の相手は前述のように戦術の敷設段階にある。その根幹であるポジションの逸脱は、緊急避難的ではあるものの、同時に、選手たちを縛りから解き放ったようにも見えた。

少々失礼な言い方をすれば、敵の未成熟さゆえの必死の手に、札幌は面食らった。前半は福田、後半はアラーノに黒川と、サイドで仕掛けてくる相手に振り切られることの多かった田中と馬場の位置を入れ替えたり、中村を入れたりと、札幌は持ちうるピースを使ってなんとか試合のペースに「ついていった」。ついていくことがまず第一で、フィニッシュの質を求めること、即ち勝ちに行くことを求めるのは酷だったと思う。

■総括 札幌のリズム低下とG大阪の改善との不幸な符合。両軍ともベストモードはまだ見えない

以上のように、札幌が前半からある程度ボールを持てていながらその工程に生じた不可避的な変化と、ポヤトス監督が前半から確認できた現象をより強調するために行ったベンチワークの効果の発生タイミングが、ピタリと噛み合ったことが、前半と後半でガラリと様相が変わった要因である。

試合後の札幌・ペトロヴィッチ監督は試合後の談話で、自分たちのボール逸と、敵へのアプローチの弱さの双方について触れている。

―後半の連続失点については、守備に問題があったのか、それともG大阪の攻撃力が上回ったという認識か

2回ともボールの失い方が悪かった中で、相手に危険なプレー、フリーランニングをされて2失点をしてしまった。もちろん、どちらとも言えるが、特に1失点目は相手もうまかったし、我々の守備も少し緩かった。

このような展開であったがゆえ、G大阪にフィニッシャーのバックアッパーがいなかった(敢えて挙げれば食野のカットインは脅威だった)ことには助けられた。クロスボールに対して中央で強みを出せる選手がいたならば、逆転されていたかもしれない。

他方、ポヤトス監督のコメントにも、興味深い点がある。

…(山本)理仁とファン アラーノのところで、けっこう1列目のプレッシャーで苦しんでいた。ファンに関しては(ルヴァンカップEグループ第1節・)京都戦のようにスペースに抜けるというところを今回も求めたんですが、なかなかそこが生かし切れませんでした。そこで、彼ら(石毛、ダワン)を投入して中盤で良い存在感、彼らの持ち味を出してもらいたかった。それと同時に強さをしっかりと出してもらいたかったという意図がありました。本当にそこから自分が見たかった、自分が求めているG大阪のプレーというのが展開できたと思っています。

静的な立ち位置を維持して敵のプレイ選択を制限するというより、よりアグレッシブにスペースに抜けていくことをもともと求めていたというのは興味深い。前半のプレイからは、到底それが意図されているように見えなかったからだ。規定のポジション維持にまだ脳内のリソースが割かれていて、その段階から先のアクションにまでは頭が回っていない選手が少なからずいるということか。いずれにせよ、大雑把に言えば「整理がついていない」状況なのだろう。

これらのことを総合すると「勝点2を失った」という小林の見方に共感する一方で、むしろ助かったと見做すべきなのかもしれないとも思えてくる。札幌は、リーグ随一の生産性を誇る負傷者生産工場が順調に稼働し、ペトロヴィッチ監督に試練を与えている一方、G大阪はベンチに座る選手までもが、ボールを扱う能力と戦術遂行能力の何れにおいてもやはり一級のクオリティを有していた。札幌は、現状持てる力を振り絞ってなお、戦術の敷設段階にあるG大阪に勝てなかった。より成熟した、しかも宇佐美の戻ったG大阪だったならどうだったか?

落胆を抑えつつ収穫を振り返ってみると、あれだけのクオリティある個人に対してもしっかりと「マンツーマン」が機能したこと、小柏による右ハーフスペースの攻略が形になっていること(岡村がパスの達人に見える)、そして小林の使い方に目処が立ってきたことが挙げられる。

やはり、小林のクオリティは傑出している。アンカーの奥側で、ボールサイドに正しい身体の向きを作って速やかに移動し、ボールを持ったCB・SBにパスコースを提供するアクションはさりげないが効果的で、ボールを預けられたあとの安定度は、これまで札幌が抱えてきた選手たちと比較すると格段に高い。無駄なドリブルでボールを奪われたりしないし、難しいコースへの無理やりなパス出しもキャンセルできる。ボールを支配できているから、ファウルも引き出せる。然るべき場所に配すれば、極めて信頼性のある「銀行」として機能してくれるはずだ。

そして、小柏・浅野のランニングとの相乗効果で彼の能力がより効率的に引き出されている現状を認めるならば、青木や金も、復帰したとてすぐに定位置に戻れることはないだろう。前述の通り、負傷者生産工場がフル稼働している現状、未だにチームのベストモードは見えてこないが、競争の芽があること自体はポジティブだ。ベストモードが未だ見えないことで、5試合を消化したとはいっても、その評価は難しく、そのことはもどかしさを誘いもするが、少なくとも数字だけを見れば、勝点>試合数である現状は、特別悪くもない。