8 Minuten Traum

■これ以上ない最後の舞台。バイエルン撃破という「タイトル」

VARとの交信を終えたスヴェン・ヤブロンスキ主審の手が長方形を描き、次いでペナルティスポットを指差したとき、ドイツ屈指の熱量を誇るスタジアムは即座に沸騰した。

2番手のキッカーがペナルティスポットに向かう。固唾を飲んで、という使い古された表現が似合いこそすれ、そこにネガティブな重圧はないように見えたところに、現地ででなく、テレビ画面を通して試合を見ていた筆者は、このスタジアムらしさを感じた。大学受験の合格発表を見にいくときの息詰まる感覚というよりは、目の前に置かれたプレゼントの箱を開けるべく「さあ、開けてごらん」の一言を待ちわびている子供のような気持ちが、充満しているようだった。現地観戦者への羨望が、僅かに頭を擡げる。

…2023年5月28日土曜日。ドイツ、ノルトライン・ヴェストファーレン州最大の都市にして、ドイツ第4の都市ケルン市。そのさらに西部に位置する本拠地ラインエネルギー・シュタディオン(旧名:ミュンガースドルファーシュタディオン)にて、1.FCケルン(以下「ケルン」)はバイエルン・ミュンヘン(以下「バイエルン」)を迎えてのブンデスリーガ最終節にしてホーム最終戦を、とりわけ大きな注目のもとで戦っていた。

第31節の全試合が消化された時点で、既に1部残留を決めていたものの、然りとてそれ以上の具体的目標もないケルンと、平素であればとっくに優勝を決めているバイエルンとの対戦が、大きな注目を浴びたことには理由がある。

まず第一に、この試合が、ケルンにとっての偉大なレジェンド2名にとっての最後の試合であったことだ。2010年に地元ザールブリュッケンのローカルクラブからケルンに加入して以降の13年間、浮沈の激しかったケルンの2010年代を支え、代表入りも果たすなど、リーグ屈指の左SBとして名を上げたヨナス・ヘクター。そして、生粋のケルナーであり、9歳で愛する"Die Geißböcke(雄山羊)"に加入、2部リーグ時代の12年にトップデビューを果たして以降、先期第2GKに降格するまでの長きにわたりゴールマウスを守り続けてきたGKティモ・ホルン。彼らに共通しているのは、よりよい待遇を得られるクラブでプレイするに十分なクオリティを持ちながら、決して財政的に恵まれず、2度の2部降格を喫するなどの激動期にあったケルンを離れなかったことと、それゆえに、サポーターから狂信的に愛されていることだ。前者は現役生活に幕を下ろし、後者は出場機会を求め、心のクラブを離れることを表明していた。2名の最後の雄姿を目に焼き付けておきたい…そう考えたファンは多かったことだろう。

Das letzte öffentliche Training: Fans des #effzeh verabschieden Jonas Hector und Timo Horn. Am Samstag soll der FC Bayern den Feierlichkeiten nicht im Wege stehen. https://t.co/IEHYMNVcyr

— GEISSBLOG (@GEISSBLOG_KOELN) May 25, 2023

そしてもう1点〜こちらがより大きな理由だが〜11連覇を狙うバイエルンの優勝が、まだ決まっていなかったことだ。

21−22シーズンは残り3試合で2位に勝点差12、20−21シーズンは残り2試合で同10をつけているように、ブンデスリーガにおいて圧倒的な強さを持つバイエルンが最終節まで優勝を待つことはまずない。そんな彼らが、最終節に優勝決定を持ち越し、剰え、自力優勝はできない状況に自らを追い込んでいた。前節、RBライプツィヒに1−2の逆転負けを喫していたのだ。前節が終了し、首位は勝点70のドルトムント。バイエルンは同68の2位に後退していた。つまり、バイエルンは勝つしかない状態で、しかも、敵意を込めたノイズの量についてはドイツで屈指であるファンたちが餓狼の如く待ち構えるスタジアムに乗り込むという困難に直面したのである。

ケルンにしてみれば、ただでさえモチベーションが損なわれかねない状況下、レジェンドとの別れという要素以外のスパイスが、望外に加わることになった。燃えないわけがない。ブンデスリーガが創設された1963−64シーズンに優勝こそすれ、90年代からはすっかり凋落した古豪のエレベータークラブにとって「バイエルン撃破」という事実はそれ自体がタイトルのようなものであるところ、しかもそれは絶対王者から優勝という名誉を奪うことにもなる。チームを去る2名のレジェンドに捧げる「タイトル」として、これ以上のものはない。

とはいえ、先期の王者はさすがである。立ち上がりから試合を支配し首尾よく先制、そしてあろうことか、ドルトムントは本拠地ジグナル・イドゥナ・パルクで、曲者マインツ相手に前半で2点のリードを許してしまうのだ。このままでは「タイトル」を得られないケルンは、見違えるような奮起(だけが要因でないことも確かだが)で試合を優勢に進め、そして冒頭のシーンのようにPKを獲得し、同点に追いつく好機を得るのだ。

…平素であればキッカーを務めるオーストリア人フロリアン・カインツは、交替で既にピッチを後にしていた。代わりにPKスポットに向かったのは、同胞のデヤン・リュビチッチ。昨シーズン開幕前にフリートランスファーで加入したラピド・ウィーンの元主将であり、最後尾から前線まで、文字通りあらゆるポジションをこなすユーティリティ・プレイヤー。この試合までに4得点を挙げており、UECLのグループステージ第2節、スロヴァツコ戦でPKを決めている「デーヨ」による、バイエルンのゴールを守るヤン・ゾマーとの間に特段の駆け引きを弄することなく、思い切りよく放たれたキックが、果たして豪快にネットを揺らす。その瞬間、スタジアムはまたしても、そして先ほどのそれよりも大きな勢いで沸騰した。祭りの準備は整った。ショートケーキの苺、ヘクターとホルンに捧げる「タイトル」が、今まさにケーキの上に乗せられたのだ。

Unser letztes Tor der Saison 2022/23 😍

— 1. FC Köln (@fckoeln) June 3, 2023

___#effzeh pic.twitter.com/Y61qj4vUHD

■ケルンの浮沈。痛恨だった「トニー」問題

どのクラブが、どのシーズンにおいてもそうであるように、ケルンもまた、小さからぬフォームの浮沈を含む紆余曲折を経て、この最終節に辿り着いていた。先期、新任のバウムガルト監督に率いられ、清新な印象を伴う攻撃的なスタイルで7位フィニッシュ、財力と選手層に反して、UEFAカンファレンスリーグの出場権を得「てしまっ」ただけに、その浮沈の波は非常に大きなアップダウンを描くことになる。

まずはわかりやすい指標として、数字を振り返ろう。下図は、残留を決める第31節の前までの30試合を5試合ごとで1クールに分け、各クールで得た勝点を記載したものである。目を引くのは、明確な「不調期」が2度あることで、非常に波が激しかったことがわかる。とりわけ、11−15節の第3クールは、カンファレンスリーグとの掛け持ちに足る選手層を持っていないケルンにとっては疲労のピークであり、負傷者も続出していた時期だ。降格争いをしていたヘルタ・ベルリンに敗れた試合後には、バウムガルト監督自ら「残留争い」というフレーズを発している。とにかく、早くW杯用の中断に入ってくれ…と、この時期は只々願っていた。

そのほかのクールにおいても、5試合の結果が2桁勝点となったクールはなく、総じて、勝利を増やせないシーズンであったことが数字からも明らかだ。事実、リーグ34試合を終えて42得点という結果は先期比で10得点のマイナスであり、リーグワースト6位。そして、特筆すべきは、無得点試合が13試合あることだ。こちらは先期比でほぼ倍増(先期は7試合)と、とかく「攻撃的」というイメージが先行するケルンだが、その実「得点力」には乏しかった。「攻撃的」な振る舞いをするチームに「得点力」がなければ、当然、守備の機会が〜それも不利な状態でのそれが〜増えることになる。

要因は明確である。先期、リーグ4位の20得点を挙げた主砲、アントニー・モデスト🇫🇷🇬🇵の退団〜リーグ開幕戦のまさに直前だった8月8日に、ドルトムントへ移籍〜がそれだ。ケルンはボール保持の状態においてサイドへの展開→センタリングを最終ゴールとする前進工程を採る(33節終了時点で、クロス数450本、クロスからの得点数17という数字はいずれもリーグで1位)。その最終帰結点として、古典的なターゲットマンタイプであるモデストの存在は非常に重要だった。その彼の離脱は、単に20得点が消えるということ以上に、戦術の根幹が消失するという側面を有してもいたのだ。

そんな「得点力」に乏しかった「攻撃的」なチームに、徐々にそれを注入していったのは、下記の3名だ。

1)リントン・マイナ(→ハノーファーから今期開幕前に加入)

テクニカルなドリブルを武器とするウィンガー。ケニア人の父親とドイツ人の母親との間にベルリンで生まれ、ケルンとは良好な関係にあるハノーファーでプロデビューを飾った元ドイツU20代表で、若干前屈みの姿勢で、緩急の差と「跨ぎ」を駆使しながら敵を抜きにかかる、少々古典的な、しかもブラジルの匂いのするドリブラーである。3得点8アシストという素晴らしい成果を出しているが、具体的成果に直結しないシーンでも、彼の存在が敵のDFラインを下げさせるツールとして絶大な価値があった。右WGが最も活きるポジションであるところ、後述するゼルケのプレイエリアとの兼ね合いで左WGに移っている。

2)ユリアン・シャボー(サンプドリアから21−22シーズンの冬の移籍で加入)

元主将ラファエル・チチョス(現シカゴ・ファイアー)の後任たる左利きのCB。ドイツ人らしからぬ響きの姓はフランス人の父親由来であり、オランダ経由でイタリアに渡りキャリアを積んできたという経歴も、ドイツ人選手のそれとしては些か異質。フィード能力こそチーム随一だったものの、対人強度やポジショニングについての約束事も軽視しないバウムガルト監督の信頼を今冬漸く勝ち得、ファーストチョイスに昇格した。特に、敵のハイプレス回避のためのロングボールに対する落下点予測とハイジャンプが向上した印象だ。そして、元来の持ち味だった左足からの短・中距離のパス能力で、安易にSBにボールを逃さずにボールを前線に供給できることで、チームの後方からの前進工程を格段にスムーズにしてみせた。所属元だったサンプドリアのセリエB降格も手伝ってか交渉もスムーズに進み、晴れて250万ユーロ(ケルンが使う金額としては高いほう)での完全移籍がアナウンスされている。

3)ダヴィ・ゼルケ(ヘルタ・ベルリンから今冬加入)

残留争いの当事者であったヘルタから、近い立ち位置にいたケルンに、しかもフリーで加入したストライカー。余程チーム内で厄介者扱いされていたのだろうか。ブレーメンでプロデビューを飾り、すわ神童かと騒がれていた当時から、その種のエピソードに事欠かない選手でもあったため、どこか「色モノ」というイメージが筆者にとっては先行していた。事実、ケルン加入後も、しばらくは細かな負傷により出入りを繰り返しており、応援したくなるようなポジティブな空気を醸してはいなかった。

しかし、いざフィジカル面でフィットしてみると、たちまちそのクオリティを見せつけた。コンスタントに出場できるようになった時期が、ちょうど前述の第5~6クールに重なっているのだが、彼のフィットはそのままチームの復調に繋がったという実感がある。195cmの巨躯を活かし、後方からのロングボールを確実に頭に当てることができるので、DFラインがハイプレスを受けた場合のロングボールのターゲットして機能、ボール保持の安定に一役買った。しかもスピードも兼備しているので、背番号こそ奇しくもモデストが背負っていた27ながらも、フィニッシュワークの多彩さはむしろ彼を上回る印象だ。なお、スピードを活かした突破や裏抜けを図る際に位置取るのが専ら右のハーフスペースだったことで、マイナとの職域重複が生じ、結果としてマイナが左側に移されるなど、組織の中での活かされ方には若干の積み残しがある。それでも、残留を決めた敵地でのレバークーゼン戦での2得点で、ファンの信頼はガッチリと勝ち得たようには映る。まだ28歳。来期は、9番不在という宿痾に悩むドイツ代表の救世主の座を目指す、本格的な再起のシーズンとなる。

この3名によるチーム力の押し上げが徐々に実り、終盤にかけてチームはようやくベストモードを固めることができた。31節〜33節の試合を2勝1分としてさらに勝点7を積み上げたことで、最終節に勝てば最大で9位まで浮上できる可能性が生まれた。

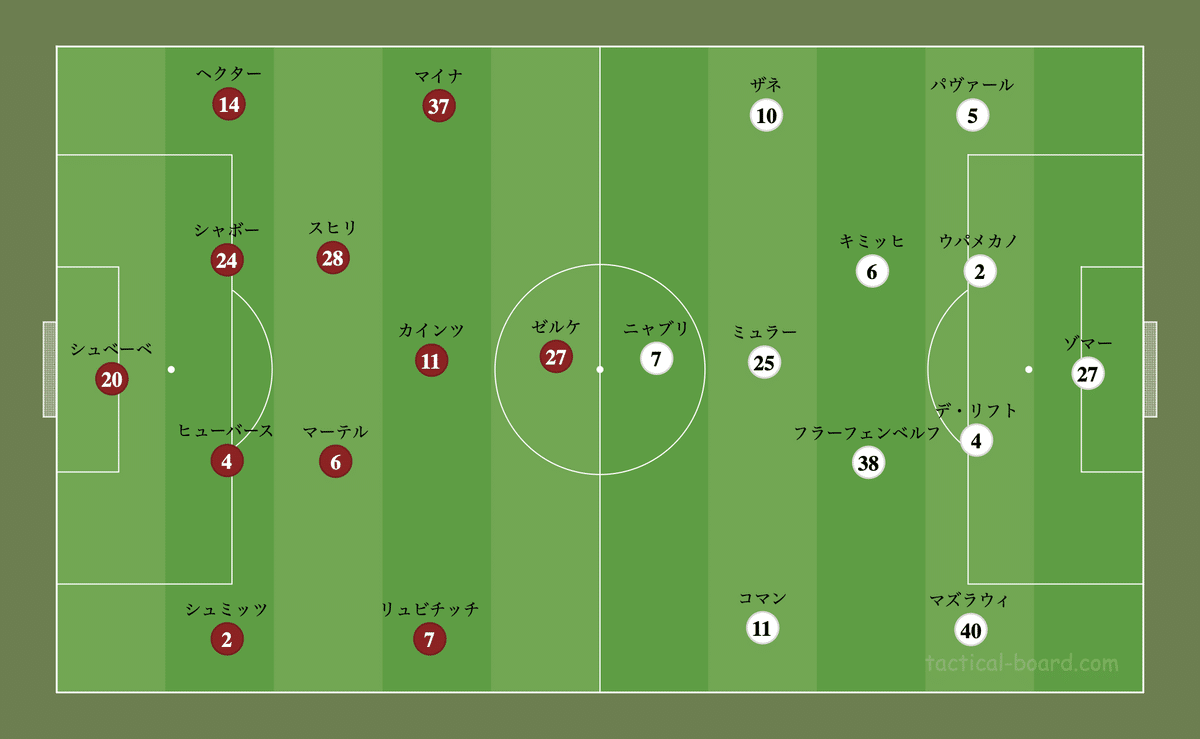

前置きが長くなったが、下図に示すバイエルン戦のスタメンを示す。このメンバーが、前述のベストモードだ。先期の主力を軸として、マイナ、シャボー、ゼルケという前述の3名と、RBライプツィヒから今期新加入したエリック・マーテルが入る。なお、ヘクターの引退は前述の通りだが、CMFを担うチュニジア代表エリス・スヒリ〜"Transfermarkt"における市場評価額がチーム内でダントツの1位である〜も、19年の加入時に締結した4年契約が満了、退団することがアナウンスされている。

■バイエルン戦前半

相手がバイエルンか否かによらず、共通するケルンの志向性として、意欲旺盛なハイプレスがある。布陣は4-2-3-1で、CBへのアプローチを1トップが、CMF番をトップ下が担い、両WGがハーフスペースを封鎖する。その状態から、サイドにボールを誘導するところまでは一般的な手法と大差ないが、SBの縦スライドが非常に早いタイミングで行われるところに、ケルンのプレッシングの特殊性がある。CMFを極端に横スライドさせたくないのは理解ができるのだが、この早すぎるSBの加勢には当然ながらリスクもある。同サイドのCBの脇のスペースと、絞った逆サイドのSBが元いたスペースを使われやすくなることだ。

ただ、この日の相手はバイエルン。ビルドアップの初期段階でハーフスペースに立つCBは、ウパメカノとデ・リフト。いずれも、パス出しに熟達する名手であり、彼らが隙あらばボールを渡そうと試みるCMFは、世界でも五指に数えられる名手キミッヒだ。この日のケルンは、ゼルケとカインツが2トップ気味に並んでこのキミッヒの周辺を封鎖しつつ、WGがCBに所謂「外切り」気味にアプローチする策を採った。言ってみれば、4−2−4でのハイプレスである。リスクはあるが、そうせざるを得ないとの判断があったのだろう。

もちろん、WGがCBに食いつくぶん、その背後のスペースは拡大する。そして、危険なスペースを見つける情報処理能力にかけては当代一、ドイツが世界に誇る天才トーマス・ミュラーが、マイナの背後のスペースに侵入してきた。いつものやり方に従って縦スライドしてきたヘクターは、瞬間的に同サイドのWGであるザネ、SBのパヴァール、そしてミュラーを相手にする必要に迫られる。そしてザネはミュラーと入れ替わる形でインサイドに侵入、逆サイドに張るコマンへのボール供給源となった(バイエルンの先制点はこの形)。表記上はキミッヒと並んでCMFに入っていたフラーフェンベルフは、ミュラーと逆サイドで高めの位置に据わった。つまり、実質的にバイエルンは4-3-3になっていた。ケルンの戦術面での志向性を正しく把握していたことが窺えた。

ケルンにとって幸いだったのは、バイエルンのCFのスタメン、シュポ=モティンが不在だったことだ。彼に替わって1トップに入ったニャブリが足元でのパスレシーブに拘泥したことで、ケルンはDFラインを押し上げていても、前述したザネ→コマンのラインに対応できていれば、どうにかシュート数を増やされずに済む程度に、試合内容を小康させることができた。パヴァールの縦方向への突破が少なかったことも、同様にケルンを助けた。

このように、バイエルンの狙いがケルンをラクにしたことは確かだが、ミュラーという個人に意識を向けすぎずに、マイナの背後のスペースへの横スライドにフォーカスしてプレイしてくれたスヒリの戦術眼にも感謝をすべきだろう。コンパクトになった中盤で、持ち前の危機察知能力を十分に発揮してくれた。中央でボールを引っ掛けられれば、ケルンはウィングを使ったカウンターを発動させられる。

そして、30分すぎから、ケルンはゼルケにボールサイドのCBへのスライドを担わせるようにプレッシングのプランを調整している。キミッヒ番はカインツ1名に任せ、WGはハーフスペースのやや下がり目に立ち始めた。これが、ミュラーの職場となるスペースを狭めることと、ヘクターが被る瞬間的な数的不利による脅威を和らげることに繋がった。キミッヒには幾分ラクをさせることになるが、それ以上にミュラーに自由を与えることの方が忌避された結果である。

ただ、深い位置からのビルドアップはうまくいかなかった。いかにもトーマス・トゥヘルの率いるチームらしく、バイエルンはケルン陣内のハイプレスはほぼマンツーマン。前進のキーだったシャボー→ゼルケへのロングボールもなかなか許してはもらえず、蹴れたとしても前述の2名のCBのクオリティに苦労させられた印象だ。下がってきたマイナもパヴァールに完封されてしまい、敵も攻められないが、こちらもうまく攻められていたわけではなかった。

本来であれば、ケルンはCBからCMFのうち1名(ほぼスヒリに限定)、その脇のインサイドMF、そしてSBへという複数のパスルートを整備し、パス交換から敵のプレッシングを誘引したうえで同サイドの縦方向の背後、あるいは逆サイドへボールを逃すメカニズムを持っているのだが、それが設計通りに進むことはなかった。この点は、敵も流石に絶対王者である。

■バイエルン戦後半

後半開始時点から、バイエルンは人の配置を変えてきた。ニャブリが左WGに移動し、玉突きでコマンが右に移る。同時に、パヴァールは後方に残って3CBの一角として振る舞い、コマンにフリースペースを与える。マズラウィとコマンが幅取り要員として振る舞う3-4-2-1への変更は、ケルンの左サイドに脅威を与えるのが目的だろう。名目上のワントップにはザネが入るが、プレーエリアはほとんど変化していない。

他方、非保持の局面では、ニャブリがザネと並ぶ2トップとなりケルンの両CBに対応、スヒリ番をミュラーが担う形に変えてきた。しかし、マズラウィの振る舞いはどちらかというと左SBとしてのそれで、立ち位置は低め。加えて、コマンは明確に右サイドの番人として振る舞うものの、フラーフェンベルフの役割が曖昧なように映った。横スライドのタイミングがまちまちなのだ。したがって、ニャブリの背後ががら空きになるシーンが多発するようになる。

こうなれば「ケルンのカフー」こと、右SBシュミッツの出番である。ヒューバースとシャボー、スヒリはマンツーマンで抑えられているが、ケルンはGKシュヴァーベを介し、ときにはそれによりフリーになったスヒリをうまく経由しながら、このバイエルンのアカデミー出身のSBの推進力を使って距離を稼ぐことができた。シュミッツ自身の能力もさることながら、唸らされるのは即座に前述の「ニャブリ裏」の空間を発見し、そこからボールを運ぶというソリューションを導き出せた後方ユニットの各員、とりわけスヒリの戦術眼である(彼が不在になることを想像したときの喪失感たるや!)。

この現象が確認されるようになってほどなく、バイエルンはカンセロ投入のペースを早めている。純正のSB、シュミッツが荒らしているスペースの番人として彼の投入を決めたのだとすれば、その判断はロジカルだ。彼がミュラーに替わってピッチインしたのは62分。ところが、カンセロ投入を察知していたケルンは、同じタイミングでそのシュミッツをあっさりと下げ、右SB/WGのバックアッパーであるハンブルク出身のガーナ代表、シンドラーを送り込む。シンドラーには、シュミッツのような対人のタフさや運動量は欠ける(これゆえに、彼はファーストチョイスになり得ない)ものの、繊細なキックというオンリーワンの武器がある。

ケルンは同時に、ゼルケ→ティールマン、カインツ→フセインバシッチを投入する。32節ヘルタ戦での負傷によりベストの状態ではないゼルケのアウトは致し方なく、ワントップの二番手であるティゲスも33節ブレーメン戦で肩を負傷しているだけに、ティールマンのワントップ起用は多分に消去法的な選択だった。ボスニア・ヘルツェゴビナにルーツを持つヘッセン州出身の21歳フセインバシッチは、カインツと同じくトップ下に入るが、その個性はカインツとは全く異なる。CMFも兼任できるタフな体力とパワフルなシュートや最前線への飛び出しが、彼の持ち味だ。

この62分のベンチワークにより、両者の布陣は下図のようになった。ケルンは4-2-3-1を維持したまま構成員の特徴を変え、バイエルンは保持/非保持の両フェイズにおいて3-4-2-1を基本とした。

シンドラーはシュミッツと異なり、低い位置に留まって、縦スライドしてくるカンセロに捕捉されることを回避しつつ、中央へのパスを繰り返す。シュミッツによるスペース攻略の対策を空転させるベンチワークは見事だった。そして、ボールテクニックに優れるカインツこそ退いていたが、ティールマンとフセインバシッチにとっては、カインツのように「時間を作る」ことは難しくても「パスの中継点になる」ことは十分に可能なミッションだ。そして、カンセロの背後をフリーランで突くのはリュビチッチ(左側に手入れをする必要はなかった。ヘクターが圧を受けながら雑に繰り出したパスでも、マイナの足元に入れば彼は縦に仕掛けられるからだ)。

付け加えるなら、ティールマンがワントップとしてハイボールの競り合いに何度か勝っていたことも目を引いた。シュートやセンタリングの精緻さに転化されるキックの丁寧さが際立つ選手だが、強さに優れるという印象は乏しかったのだ。ティゲスが、身長のわりに上の競り合いに積極的でないという悪癖を有していることもあって、彼の意外な強さは殊更に印象に残った。とにかく、投入された選手の個性が前進の工程で直ちに具現化されるところに、バウムガルト監督以下コーチングスタッフ陣の仕事の確かさを感じた。

他方、バイエルンは71分にコマンとフラーフェンベルフを下げ、シュポ=モティンクとゴレツカを投入している。本職のCFとタフな上下動を武器とするCMFの投入で、DFラインの背後への脅威を与えることが目的だろう。下げる選手の選択も、それぞれが役割を見出せない状態だっただけに間違ってはいない。しかし、巧みなベンチワークによりケルンにボールを運ばれる状態を作られたことによって、ボールを回収する位置が不可避的に低くなり、その低い位置からボールを運び出そうにもフセインバシッチのハードワークによりそれが容易でない、という状況だっただけに、これらの策が最良だったのかは評価が分かれるだろう。彼らが仕事をする前段階の工程にこそ、手入れが必要だったようにも見えた。

抜けるような青空の下で行われていた熱線は、緻密な戦術戦でもありながら、個々が他者に矢印を向けずに、ひたすらに前向きに力を尽くす総力戦でもあった。そんな試合がもたらす清新な空気に、ケルンのウルトラスの歌うサポートソングが彩を加える。

"Erster Deutscher Meister, Erster Deutscher Meister, Erster Deutscher Meister, Effzeh Köln!!!!"

ケルンは文字通り「最初のドイツ王者」である。ブンデスリーガが発足した1963−64シーズンのリーグ覇者、翌シーズンのUEFAチャンピオンズカップ(当時は、各国リーグの優勝クラブのみが出場権を得ることができた)でも準優勝している。トレーニンググラウンドにその名が冠される当時のフランツ・クレーマー会長のもと、GKコーチの登用やクラブハウスと練習場の併設など、進取の気性のあるクラブでもあったとされている。

いくら、その後に没落をしようとも、現時点でも小さからぬ財政不安を抱えていようとも、そして、U-19チームに所属するスロベニア人ユース選手のスカウトに関する問題によって、一時的に凍結されているとはいえ、FIFAから新規選手の登録規制を科されていることで、来シーズンの動向には不透明さが付き纏うとしても、決して色あせない往時の栄光。未だに過去の栄光を誇りにしているのか、と突っ込まれれば尤もなのだが、彼らが高らかに歌いあげる歌のリリックは、クラブが過去だけに生きるのでも、現在にだけ生きるのでもなく、過去から始まる大きな物語を綿々と紡いでいることと、その物語が壮大であるがゆえに、あらゆるファンたちを包摂していることを教えてくれる。もちろん、ひたすらに歌い続けるウルトラスたちは、東洋の島国で、そんな思いをしている日本人がいることなど露ほども知らずに、懸命に目の前の試合を戦っていた。そんな彼らの献身性は、わかりやすく攻撃力を高めるピースがない状況下で、持ち駒の個性を最大限に活かしながらなんとか攻撃を続けていたケルンに、特大のギフトをもたらした。

カンセロからのバックパスをゾマーが大きく蹴り出そうとするが、ティールマンの全力のアプローチによって、そのキックは緩い浮き玉となってケルンにとっての左側に流れてきた。マズラウィに競り勝ったヘクターが頭に当てたボールが、その前方のマイナに渡る。マズラウィが前方にいたので、スライドしてきたパヴァールを、W杯準優勝メンバーのパヴァールを前にしても、このベルリナーは怯まない。所謂「抜き切る前のクロス」で、CKを獲得した。フセインバシッチがショートコーナーをマイナに繋ぎ、すぐさま受けたリターンパスをセンタリング。そのセンタリングがニャブリの腕に…という流れだった。そして、冒頭のシーンと相なった訳である。

81分、ケルンはついに試合を1-1のタイスコアに持ち込む。祭りの始まりを待ちきれないファンたちの熱が、スタジアムを単なる「熱狂」とは異なる、幾分ソワソワした空気に染め上げていた。

■敗者のいない青空の下、英雄は去った

だが、王者は無慈悲である。

失点の直後、敵将トゥヘルは大胆な「イン・アウト」を試みる。10分ほど前に投入したばかりのゴレツカを下げて、直接ドリブルで守備網を切り裂くことのできる選手を送り込んできたのだ。ドイツにおける次世代のアイコン、ジャマル・ムシアラ。

これに対しケルンは「逃げ切り」を図るという後ろ向きな理由なのか、体力的な理由なのか定かでないが、直前に PKを決めたリュビチッチと、それの契機を演出したマイナを下げる。替わって入るのは、下部組織出身だがいまいちブレイクしきれない大型ドリブラーのティム・レンパーレと、夏のマーケットでバーミンガム・シティから加入した左利きのCB兼CMF、クリスティアン・ペデルセン。レンパーレがワントップに入り、ティールマンが右WGに移動。なんとヘクターが前線に上がった。まさか、ヘクターに得点のチャンスを与えようと思ったわけではあるまい。シーズンを通して「攻撃的」でありながら「得点力」=敵を殺傷するツールが先期よりも不足しているという悩ましい現実に、まさかこのタイミングで直面するとは。ティゲスのブレーメン戦での負傷と、セバスティアン・アンデションの「給料○棒」ぶりが急にリアルに思い出された。

そして、そのようなケルンの「ベンチの短さ」という、どうしようもない差を見せつけるかのように、ケルンにとっての右サイドからパスを受け、優美なターンから鮮やかなグラウンダーショットを叩き込んだのは、まさに投入されたばかりのムシアラであった。

10分少々での「イン・アウト」は下げられた選手(昨日今日入ったばかりの若造ならともかく、あのゴレツカだ!)をいたく不快にさせたはずだが、結果はそれを正当化するだろう。既にスターダムの階段に足をかけているムシアラの右足から放たれたシュートが、ゴールをまさに「突き刺」したと形容するに相応しい勢いでネットを跳ね上げる。「パサッ」というその音は、ラインエネルギーシュタディオンの観客とテレビの前の筆者を、甘美な夢から覚ます無粋なアラームだった。その時間、89分。ショートケーキの上の苺は「学校の時間だ」と部屋に殴り込んできた母親によって、あえなく取り上げられてしまった。

前述の通り、攻撃力そのものを喪失していたケルンに、残り数分で再度得点を挙げるだけの余力は、残念ながら残されていなかった。そして、ケルンが得点してから失点するまでの8分間、そしてそれ以後の追加タイム、それまでケルンのウルトラスが歌っていた"Twisted Sisters"の曲と同じメロディで、バイエルンのウルトラスが、こう歌っていた。

"Deutscher Fussballmeister, Deutscher Fussballmeister, Deutscher Fussballmeister, FCB!!!!!!!"

…8分間の夢があえなく覚めたのち、数分間の微睡を経て、ピッチは勝者と敗者に二分された。もちろん、バイエルンの優勝自体は他力によるものであり、今シーズンのどこか不安定な戦いぶりが与える印象も相まって、多分に、辛勝という印象を与えるものだ。それでも、贅沢に作られた長いベンチを、フルに使い切ってケルンを寄り切った彼らの強さはやはり別次元であり、ちょっとした采配の的中程度では到底埋めることのできない底力の差を嫌というほど実感させた。アウェイチームの応援席の前で、ウルトラスが歌っていたその歌を、選手たちも熱唱しながら、歓喜の輪が途切れることなく続いていた。

🎶🏆 Deutscher Fußballmeister, Deutscher Fußballmeister FCB! 🏆🎶#MiaSanMeister pic.twitter.com/pYN7liIwn4

— FC Bayern München (@FCBayern) May 27, 2023

そして、その背後では、90分を戦い続けたヘクターと、残念ながらピッチには立てなかったホルンとの惜別のセレモニーが行われようとしていた。夕刻に差し掛かったスタジアムは、ピッチに少しずつ赤味がかった陽光に照らされ、感傷的なムードを高めていく。

Bierdusche für zwei Legenden 🍻

— 1. FC Köln (@fckoeln) May 27, 2023

___#effzeh #hector #horn pic.twitter.com/HhPSEk01nn

We're not crying 🥹

— 1. FC Köln (@fckoeln) May 27, 2023

___#effzeh #horn #hector pic.twitter.com/90QDVioSXm

Legenden auf den Zaun 🖇️

— 1. FC Köln (@fckoeln) May 27, 2023

___#effzeh #hector #horn pic.twitter.com/YNJ8Sm7EJ8

不満はなかった。戦術の根幹を喪失し、薄い選手層でギリギリの戦いを続けながら、終盤にようやっと先期のチームを上回るベストモードに到達したチームに、これほどの健闘以上の結果を誰が求められたろう。改めて、実際には敗れたとはいっても、無欲で試合に向き合えるシチュエーションでこの試合を迎えられたこと、それゆえにこのような美しい形で英雄を送り出せたことに、天の配剤を感じずにはいられない。そして同時に、ハンチング帽と奇矯な振る舞いの似合うロストッカーの指揮官への感謝の念も、改めて湧き上がってきた。指揮官が彼でなければ、こうも清々しくしかも戦えるチームに、フリートランスファーや短期ローンで加入した選手が多数を占めるケルンは、なれていなかった可能性の方が高いのだ(それこそ、忌まわしきギス○ル氏だったらどうだったか)。

現実的に考えると、第2GKに降格していたとはいえ実力は申し分なかったホルンと、主将にしてパスワークの要だったヘクターの離脱はマイナスだ。第2GKについては、Bチームから昇格させた複数人の選手と、RBライプツィヒからフリーで加入したU19ドイツ代表ヨナス・ニキッシュを競わせることが考えられるが、ツヴァイテ・ブンデスリーガのレーケンスブルク(ビールが旨いことで有名)にローン移籍し、3部降格の憂き目にあったとはいえ試合経験を積み上げたヨナス・ウルビッヒも絡んでくるだろう。そして左SBには、ザンクト・パウリの主将にしてコソボ代表のレアート・パカラダを、これまたフリーでゲットしている。ザントハウゼンにザンクト・パウリと、ドイツを南北に渡り歩いてきた選手だが、実はアーヘン生まれで、レバークーゼンの下部組織上がり。地元に近いケルンでのプレイを楽しみにしているのでは、と思いたくなるが、1部でのプレイ経験はないだけに、その実力の程は読みきれない。21年に当時の監督との間の不和が原因で、代表を「引退」しているというところも、興味深いと同時に気にかかるところでもある。

Welcome, Jonas Nickisch! 🤩

— 1. FC Köln (@fckoeln) June 12, 2023

Jonas Nickisch wechselt ablösefrei von RB Leipzig zum #effzeh und unterstützt das Torwart-Team der Lizenzmannschaft. Alle Informationen gibt’s hier 👉 https://t.co/euIlOFPqfe pic.twitter.com/oCKI8bsAn2

Welcome to the most beautiful city in Germany, Leart Paqarada! 📝 (or at least starting in the summer 😉)

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) January 23, 2023

We've secured the services of the FC St. Pauli left-back on a free transfer. He's signed a three-year deal with the club! 💪 #effzeh pic.twitter.com/mWq3OyHWTy

そして、日本発ということで些か信憑性には疑問が残るが、シントトロイデンの日本代表、橋岡大樹が、シュミッツ以外に本職のいない右SBの補強候補者として報じられ、3シーズン前にはベンフィカに引き抜かれたものの、今期はヴォルフスブルクで鳴かず飛ばずのシーズンを送ったルカ・ヴァルトシュミットという大物の獲得が、買取OP付ローンという形とはいえ決まった。ゼルケのパートナーとしても、バックアップとしても機能しそうな選手だけに頼もしい。とはいえ「キッカー」が封じたように、ツヴァイテ昇格を決めたヴィースバーデンのストライカー、ベネディクト・ホラーバッハのような、ローコストで手に入りそうな選手こそがメインターゲットだろう。

Willkommen, Luca Waldschmidt! 🤩

— 1. FC Köln (@fckoeln) June 13, 2023

Luca unterschreibt beim #effzeh bis 2024 und wird vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Wir freuen uns auf dich! 🤝

Alle Infos 👉 https://t.co/DGytBQay7x pic.twitter.com/XcPVyzUnAz

チームは常に流動し、脱皮していく必要があるものだ。さほどのタレントの集合ではないケルンにあって、2人のプレイは数少ないハイクオリティ保証のついたそれであった。優美なフォームから繰り出す正確なキックと、絶体絶命の危機に喉元を走る恐怖を一瞬で快感に変えてくれるスーパーセーブという武器を、何度も何度も披露し、ファンにカタルシスをもたらしてくれた2人。他の選手のクオリティに絶望させられても、彼らがいれば…と幾度となく応援する気持ちを思い出させてくれた2人。そして、もしかしたら、他のチームであればそれをさほど使い過ぎなくても、よりよい待遇と、もしかしたらタイトルに恵まれたであろう2人。そんな2人とも、ついに別れるときが、必要とはいえやってきてしまった。これからは新しい選手たちに"Erster Deutcher Meister"の歌を歌うのだ。そして、思わず感情移入したくなる清々しさを発散するチームに仕立ててくれたバウムガルト監督も、契約を25年まで延長したとはいえ、いつかは去っていく(むしろ、どこかが獲りに来ないのが不思議なくらいだと思っている)。

選手も、チームも、試合の中で起きるプレイも、全てが刹那的であることを知っているからこそ、ファンはその極力多くを記憶に焼き付けたいと願う。ファンと選手たちが互いを求め合うことで紡ぎ上げられる美しい物語、それは古今東西、カテゴリーの上下を問わず常に不変だ。それを改めて実感させてくれた2人の英雄とケルンというクラブへの感謝を、改めてここに記しておきたい。Vielen Dank!!

2023年5月28日、ラインエネルギーシュタディオン。この日のピッチに、敗者はいなかった。この歌がいつまでも、この日ケルンを去った2人の英雄と共にあるように。