女神の砦は鉄火場だった(後編)

⬛︎アタランタの戦術的特徴

試合内容に入る前に、双方の戦術的特徴をざっと示しておこう。

まずアタランタ。前編で述べた通り、彼らの基幹戦術はガスペリーニ監督の就任以降、すっかり旗印となったマンオリエンテッドなプレッシングにある。ただし、「最後尾の数的同数状態」を許容しない点は特徴的だ。ハイプレスの遂行に際して、何らかのギミックが試合ごとにデザインされている。3バックの敵に対しては前線を3名で、2CB+アンカーの敵に対しては前線を2トップ+トップ下にするといったように中央では数合わせをするが、例えば、サイドに広がったCBへのマーカーには適宜「外切り」をさせるなどして、数的不利な状態でも前進を規制できるような仕掛けをしておくのだ。もちろん、人数比の問題でハイプレスを回避されることも実は頻繁にあるのだが、それで困っている印象は薄い。むしろ、人数を確保できている最後尾で前向きにボールをカット(インターセプト)し、そのままの勢いで繰り出すロングカウンターで強みを出せるよう、パワーとスピードに持ち味のある猛者たちをしっかり揃えている。

攻撃では、前述のロングカウンターに加え、3CBのサイド+WB+二列目で3名を同サイドに確保できていることから、彼らの形成するトライアングルでのメカニカルなパス回しが主な前身手段となる。中央は経由せず、サイドをゴリゴリと力押ししていき、跳ね返されてもクロスを上げ続ける。それでいて、ルックマンやデ・ケテラーレといったクリエイティブなセカンドストライカータイプが前線に、コープマイネルスやパシャリッチといった職務に忠実な交通整理屋タイプがその後ろにいるので、余計なボール保持がなく、カウンターへの移行過程においてはスムーズなパスワークが拝めることもある。組織的なボール保持において必須となる有能なアンカー型のMFは得てして高価であり、アタランタ級のクラブにとっては確保が難しい。前向きな状態になりやすいに最後尾の選手からボールを運ばせる手法は、高嶺の花が不要でエコなやり方、と位置付けることが可能かもしれない。スカルビーニにしろコラシナツにしろ、この点では非常に貢献度の高い選手である。

⬛︎ボローニャの戦術的特徴

さて、対するボローニャの手法は、4-1-4-1、ときに4-2-3-1の基本システムからの変形の仕方に特徴がある。DFラインの選手が一列前に移動するのに伴ってアンカーのフロイラーも一列前に移動、両SBが絞る3-1-4-2になるのだが、この移動を行う選手が誰でもよいのだ(最も回数が多いのは、元来左SBの選手であり、持ち運びを苦にしないカラフィオーリ)。さらに、DFラインから誰かが移動したあともCMFが2名並立する場合があったり、CBの移動に連動してアンカーが最後尾に入るという単なるポジション交換の場合もあり、ランダム性が高い。この種のポジション移動の戦術的採用に先鞭をつけたのは、バイエルン・ミュンヘンやマンチェスター・シティといったペップ・グアルディオラ麾下のチームだが、ボローニャの選手たちのポジション移動のほうがより自由度が高く、誰がどう動くのかの予測が難しいという印象だ。

非保持側のチームにしてみれば、ミドルゾーンのしかも中央にフリーな選手がおり、しかもその選手が前向きであれば、彼へのマークを誰かにさせるか、あるいは全体的に陣形を中央に向け圧縮させるか、の判断の必要が生じる。保持側のチームは、特に後者のアクションを敵に取らせられれば、大外のレーン、あるいはそこへのパスコースが空くので、ウィングは高い位置で待機していればよい。そのウィングを視認した非保持側のチームは、最後尾を押し上げにくい状態になる。したがって、ライン間が空き、ジルクゼーの職域が広がる…こんな手順で、ボローニャはボール保持によるメリットを最大化する。このやり方が、アタランタほど極端ではなくとも、セリエAではトレンド化した敵陣でのマン・オリエンテッドなハイプレスに対して、有効なことは言うまでもない(その裏返しで、マウリツィオ・サッリ麾下のラツィオやフロジノーネといった、スペース・オリエンテッドなプレッシング手法を採るチームには苦労しているように映る)。

ボローニャのウィング陣は、飛び抜けた人材こそ不在だが、異なるタイプを揃えた多士済々の顔ぶれだ。オルソリーニは左足でのカットイン、サールマーケルスは仕掛けのダイナミックさ、ウルバンスキはフェイントのキレが武器だ。FW出身のンドイェはタフな上下動とフリーランニングを厭わない働き蜂タイプ。これに加えて、ジルクゼーの下に陣取るインサイドMFが、いずれも飛び出しを得意とすることも見逃せない。主将ファーガソンはプレーメーカー寄りだが、売り出し中のファビアンは高さがあり、縦方向の飛び出しにも力強さがあり、ジルクゼーが空けたスペースを使うのに最適なプレーヤーと言える。

ただ、プレッシングについては特徴的な要素はない。敵陣でのマンオリエンテッドなハイプレスを回避された場合はさっと撤退、ミドルプレスに切り替えるという極々一般的なモデルだ。渡欧前のチェックでは、ミドルプレス時のスライドの連動性に幾分の未整備さがある、という私見を抱いていた。

⬛︎前半:ガスペリーニによるCMFのフリーマン化

さて、前置きが長くなったが試合の話に移る。

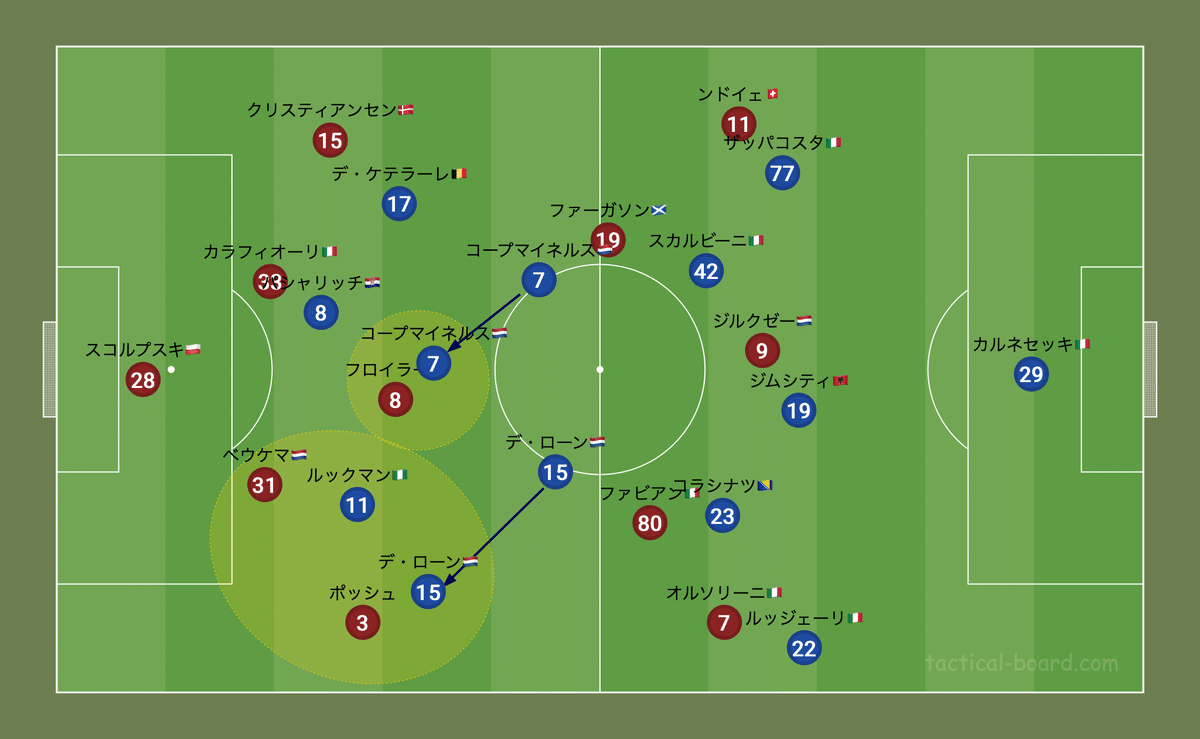

4−3−3/4-1-4-1の敵に3CBの布陣で対峙する場合、一般的には下図①のような数合わせで対応するものだが、前半の、少なくとも先制するまでの時間帯において、アタランタはボローニャに対してマーキングの関係を下図②のように定めていたように見えた。

まず目を引いたのは、ポジション移動の回数が多く、尚且つそのパターンの不定形度合いが最も大きい左CBのカラフィオーリに、表記上「トップ下」のパシャリッチがフロイラーを背中で消しながらアプローチし、カラフィオーリが一列上がればそのままついていく、という手段が採られていたこと(これが前述の「ギミック」のひとつ)だ。カラフィオーリに従属する形で、実は彼よりも複雑な動きをするのが左SBクリスティアンセンに対しては、パシャリッチの一列前にいたデ・ケテラーレが、その前のンドイェはザッパコスタがそれぞれ担当する。逆側では、ポッシュに対して左WBのルッジェーリが深い初期位置から飛び出していき、ベウケマに対してはルックマンが担当する。玉突き的に、コラシナツがオルソリーニ担当…という関係だ。

残っているのはジルクゼー、ファーガソン、ファビアンの3名だが、アタランタの中央の人員はジムシティ、デ・ローン、コープマイネルス、スカルビーニ。少なくとも1名は余る勘定となる。ポジション上、ジムシティはジルクゼーと、スカルビーニはファーガソンと対になるケースが多くなるが、コープマイネルスの仕事は複雑だった。まず、カラフィオーリから離れたところに移動したフロイラーを捕捉すること(これの回数がかなり多かったので、コープマイネルス=完全なフロイラー担当という解釈も当然可能である)。

コープマイネルスが出てきてマークを引き継ぐ

さらに、インサイド侵入してきたカラフィオーリ、あるいはクリスティアンセンに対応することもあった。同じく、ポジション移動の発生が頻繁でなかった右側にいるデ・ローンも、本来そこにいるファビアンを専任でケアすることでなく、方々に出かけていってフリーになった選手を潰すことに従事しているように映った。

デ・ローンとコープマイネルスの「インサイドMFからの解放」

謂わば、2名のCMFはフリーマンとして機能していた。随分複雑な構造に映ったが、デ・ケテラーレをカラフィオーリ番にせずに、尚且つ、数的同数状態を回避するという命題に対しての答えが、この変則的なマーキング関係だったと言えようか。固定のマーカーをつけようが、ジルクゼーは頻繁に中盤へ下がって仕事をするのだから、ジムシティの前に少なくとも1名、遊撃手を置いておきたいという意図は十分に理解できた。また、ファビアンの〜あくまで対ファーガソン比での〜足元でボールを持ったときにできる仕事の少なさも、このタスク分担には影響していたに違いない。ファビアンには、デ・ローンを密着させずとも、適宜、コラシナツが絞って対応すれば足りた。ルッジェーリの戻りも迅速で、いざとなればポッシュ番からオルソリーニ番に変わることができた(「ギミック」その2)。

このように、数名の選手が複数の選手をケアすることで、アタランタは最後尾での数的同数状態を回避しながら試合を進めていった。全体的には、縦パスをうまく無効化させ、跳ね返したうえで速攻を繰り出せていた印象だ。ただ、デ・ケテラーレが、中盤に上がったカラフィオーリとその近くで広がっているクリスティアンセンとの間でどちらにも圧をかけられない位置にいたり、カラフィオーリが中盤に上がった状態からボールが最後尾に戻った状態(=パシャリッチが高い位置にいない状態)において、カラフィオーリに代わって左CBに入っている選手へのアプローチで遅れを取ったりして、マーク対象を決めかねるシーンも散見された。デ・ケテラーレのプレッシング時のパフォーマンスへのガスペリーニ監督からの評価は、もしかしたら低いのかもしれない。いずれにせよ、アタランタにとっての右側ではボールが動きやすくなっていた。さらに、ポッシュが絞った状態でも彼をしばし追いかけていったルッジェーリの負荷も相当だったはず。25分前後、つまりアタランタの先制点の前後から、ルッジェーリが明確に位置を下げ、オルソリーニ番に専念するようになった。

数的不利な状況に立たされるルックマンへのヘルプがデ・ローンの主任務に

これを受け、今度はルックマンがポッシュとベウケマの2名を1名で担当することになり、デ・ローンがしばしば彼へのフォローのために飛び出していく、というように組織のメカニズムがスムーズにシフトされていく。このシフト直後に先制点を挙げたアタランタが、すぐさまリスク回避モードに入る様は、プログラム変更で直ちに挙動を変えられる、よくできた機械のシステム制御のようだった。カットインして内側の選手と関わろうにも、彼らが満遍なくマークされており、尚且つ自身がドリブルでペネトレイトするコースも塞がれている状態に置かれたオルソリーニが本格的に消えていき、静止状態からの仕掛けに特段の強みがないにも関わらず、スペースができにくい状態に置かれたンドイェも脅威にはならない。出口を失った「モッタ・ボール」を前向きな状態の誰かが引っ掛け、前残り状態のルックマン、あるいはデ・ケテラーレが広く空いたスペースを疾走するカウンターで適宜攻撃も行いながら、アタランタは時計の針を進ませていく。

ボローニャの目線で振り返ると、平素の通り左側起動のスイッチで中盤の流動性を高めることで、ジムシティやスカルビーニら最後尾の選手を引き出し、スペースを形成することはできていた。ファーガソンとファビアンといった走り屋に加え、右利きながら左WGに起用されているンドイェの起用はこれにより活きた。彼はカットインから逆足で器用にプレイできるわけではないが、左ハーフスペースから直線的にゴールに向かうコースでのフリーランニングで持ち味を発揮していた。右側では、オルソリーニこそ封じられたもののポッシュの神出鬼没さは光ってはいた。

しかし、アタランタが5バックでの待機モードに入ったことでスペース形成の流れは沈静化。非保持の局面でも、4-1-4-1で構えるレーン分担型のミドルプレスで中央への縦パスを封鎖することはできていた。ただ、スローインからの流れでゾーン形成ができないうちにルックマンへのアプローチが遅れた失点は、明らかな隙を晒したがゆえである。

前半は1-0と、ホームチームがリードして終わった。

ゾクゾクする戦術同士の鬩ぎ合い。90€+αのチケット代金は無駄ではなかった。これぞカルチョ。ボールが行き交う度に確認できる「情報」の多さ、ピリリと辛い知的刺激の渦。実は、イタリアに足を踏み入れたのは今回が初だが、イタリアのクラブの試合を観たことはあった。12-13シーズンのEL、ラウンド32のボルシアMG-ラツィオ。このときも、4-4-2の達人ルシアン・ファブレが指揮するホームチームのSB-SH-同サイドのCMFからなるメカニカルなパスワークへの戦術的対応力にいたく感心したのだった。この試合でも、敵の強みをロジカルに消すとともに、それを自身のメリットに直結させる戦術のあり方に、サッカーが単なる選手の能力の総和でないことを改めて実感した。

⬛︎後半:各々の変化がもたらした、必然のジルクゼーの職域拡大

後半。モッタ監督の決断は迅速かつ的確だった。オルソリーニとポッシュを下げ、左WGのサールマーケルスと、右CBのルクミを投入した。ンドイェが左から右に、ベウケマが右SBに移ってルクミがCBの任を引き継ぐ。まず前者について触れると、オルソリーニによる逆足カットインが意味をなさない状況にあって敵のDFラインに影響を与えるには、むしろ順足でフリーランニングと強引な盾への仕掛けを繰り返せる選手がいたほうがよい、との判断はロジカルだ。ただ、明確にこれが効いたとは思いがたい。大きな影響を敵に与えたのはむしろ後者のほうだ。

ポッシュについてはもう少し様子を見てもよいように思ったが、前半の早い段階で警告を受けていたことにより、特にルックマンとのデュエルで積極性を欠いたことが、まず背景として挙げられよう。新たに右CBに入ったルクミは、ベウケマとポジション争いをするコロンビア人。南米人らしくというべきか狭いエリアでのプレイに優れるルクミが中央へ移動し、尚且つ、中盤へ移動したカラフィオーリと縦になるようになった。前半は左側で目立った「モッタ・ボール」の起動が、後半は右で増えたのだ。すると、彼の元いたCBの位置にはベウケマが絞る。よりルックマンとシビアな状況で対決することが多いポジションだけに、警告をもらったポッシュよりはベウケマのほうが…という判断はこれまた妥当である。

他方、アタランタは、マーキングの関係をオーソドックスなそれに近い形に変更していた。パシャリッチがフロイラーを、ルックマンがルクミを、デ・ケテラーレがカラフィオーリを担当する。そして、クリスティアンセンにはコープマイネルスが中央から斜め前方に出てくる形である。これ自体は後半開始時点から起きていた変化なので、ボローニャの策に対応したものというわけではない。思うに、デ・ケテラーレのタスクを単純化したかった、ということではなかろうか。ただ、これにより小さくない変化が起きる。

アタランタは、非保持時の原則に則り、中央に移動したルクミに対して、ルックマンがそのままマークを継続する。ンドイェの縦突破を警戒したルッジェーリはベウケマのところまではなかなか出てこられないので、ルクミの移動に伴って右CBに絞ったベウケマに対して、デ・ローンが飛び出して対応するシーンが目に見えて増加したのだ。この現象自体は前半から散見されてはいたが、これをより頻繁にひき起こそうとボローニャは仕組んだ。こうすることで、アタランタの組織は後方の5バックと、それ以外のハイプレスユニットの5名とに、いわば「分断」されていく。デ・ローンが出かけたときにはコープマイネルスが最後尾をヘルプする、というようにタスク分担をすることはもちろん可能だったろうが、コープマイネルス側にいるのがしょっちゅうポジションを変えるクリスティアンセンである以上、飛び出すにしても残るにしても迷いは生じていたはずだ。

ベウケマをマークするにはデ・ローンが飛び出すことになる

これが、小さからぬストレスをアタランタに与えた。原理原則に則って行動すればするほど、最後尾での数的同数状態が恒常化したうえでスペースが拡大し、ライン間とPA内の双方で仕事ができるジルクゼーが動きやすくなるのだ。モッタもガスペリーニも、自陣営によりメリットをもたらそうとして仕掛けたのは同じ。ただ、それらが相互に作用し合って生じた変化は、ボローニャを利した。56分から61分と、5分程度の間に叩き込まれた同点弾と逆転弾の工程は、実はこの変化が直接関わったと思えるそれではないのだが、デ・ローンとコープマイネルスの留守を意図的に生じさせたうえで、それを利用するようになった敵に対して、アタランタのDFたちは前半とは異質のストレスを感じ始めていたのではないか。逆にボローニャは、サイドから中に切り込むときでもスピードが死なないサールマーケルスと、前半は大人しかったンドイェがイキイキと走り回り、対面のWBを困らせることが容易になった。逆転弾をンドイェが、それも逆足でのシュートで演出したというのも象徴的だ。

さて、後半開始から15分で逆転されたアタランタの策は、基本的な戦術的枠組みを変えることなく、人の特徴を変えるというものだった。パシャリッチ→エデルソン、ザッパコスタ→ホルム。前者はボール奪取力増強、後者はいずれクロスの雨霰を浴びせる作戦にシフトすることを見越した布石だろうが、敵の対策の対策、という性質ではない(先述のフレームワーク自体が特殊であるチームにはよくある事象だ)。そして、デ・ケテラーレに代わったスカマッカを投入することで、戦い方がクロス一本槍に統一された。75分すぎから、試合は完全なワンサイドゲームの様相を呈していく。

ここからのボローニャの強さは意外だった。前述のように、ボローニャの守備組織に対して、多少の弱みを感じていたからだ。サールマーケルスが後方に引いた5バックになっていたとはいえ、引いた状態でああも強いとは思わなかったのが正直なところだ。スカマッカがファーサイドよりはニアサイドかそこ寄りの中央に、しかも張り付いていて、あまり駆け引きをしなかったことは彼らを助けたかもしれない。ベウケマ、ルクミ、絞ってきたカラフィオーリと、スカマッカの周辺には常に長身の選手が複数待機していた(余談だがこのカラフィオーリ、DAZNおよびSPOTVの実況でおなじみの北川義隆氏によれば、ローマでのプロデビュー時には身長こそあれ身体の厚みに乏しく、CBを任せられるタイプには見えなかったそうだ)。

ただ、それだけではなかった。とにかく、全員の意識が中央封鎖と、ボールへのプレイに統一されていてブレがない。押し込まれている状態が恒常化しているときに何より避けられるべきなのはファウルによるPK献上だが、とにかく危険なファウルをしないのだ。ボールの位置と味方の位置とを基準として隙間なく陣取る彼らの優先事項は、第一にシュートコースを塞ぐこと、第二にボールをサイドに吐き出させること。そして第三に、狭くされたエリアの崩しを想定しないやり方であるアタランタ選手たちのミスを狙ってボールをインターセプトすることだった。

座っていた席が、メインスタンドとはいえかなりPAに近かったこともあって、この時間帯におけるボローニャ各選手の「ハードワーク」、しかし極めて目的合理的で理知的、蛮勇を伴わないそれは極めて強い印象を残した。常に頭にあったのは、彼らがボローニャFCでなく、北海道コンサドーレ札幌だったらどうか?ということだ。一人くらいは、フリーランニングした敵選手に釣られてポケットを空けてしまい、そこに入ってきたセントラルMFの選手がフリーでシュートするんじゃないか、とか、あからさまに敵選手の足を蹴ったりするのではないか、とか。ボローニャの面々は、そのような心配を抱かせなかった。

もちろん、これは彼らが脅威を感じていなかった、ということを意味しない。感じていたはずだ。ただ、彼らはその脅威への実効的な対応方法を「知」っていて、それゆえに、敵を「恐れ」ていないように見えた。ああ来ればこう返す、という方針を、しっかりと共有ドライブのマニュアル集から取り出して対応していて、しかも参考情報を何にするか、という判断と、マニュアル記載事項の遂行レベルに各員ごとのブレがない。同じ仕事を命じられた担当AとBとでアウトプットの質がブレる、というのは業務でしばしば生じては上長の苦笑いを誘う事象だが、ボローニャの面々は最後まで、上記の手順によって、急ごしらえの防護壁を、しかし異種材料の混ざらない欠陥無しの「鉄壁」に仕上げてみせたのだった。

最終スコアは1-2。ボローニャが難敵に対しシーズンダブルを達成した。

⬛︎総括:守備で魅せるカルチョの神髄。ブロック守備はリスクに非ず

会心の試合内容に、アウェイチームのファンブロックは沸きに沸いていた。Jリーグのチームが決まり事として行う「挨拶」でない、混じり気のない感情の分かち合いが、そこにはあった。

痛い敗戦の痛みをかき消さんとばかりに、青黒の渡世人たちは足早にスタディオを離れていく。ここが英国なら、憂さ晴らしにパブで一杯、という流れなのだろうが、生憎日曜日の20時。灯りの点いた店は無く、街灯のみに照らされ、教会の鐘が「もうすぐ休みは終わりですよ」と告げる街の空気はうら寂しいものだった。尤も、それでもなかなかの趣があるのだが。

中央駅前まで戻り、運良く一軒開いていたカフェに入り、おそらくは地元のクラフトビールを注文した。アメリカ風のホップの効いた苦味でなく、ドイツ風の自然な麦の甘味に少しの蜜っぽさが感じられる。好みの味だった。

早く営業を終えたそうな雰囲気バリバリの店内で、望外にも巡り合った美味なビールを喉に流し込みながら、今遠征での8試合の内容を反芻した。文句無しに、このアタランタ対ボローニャが〜事前の期待通り〜一番の内容だった。前後半で逆転したそれぞれの優位性に明確な裏付けがあり、それを探りながらボールと選手を追っていく作業に、日本ではなかなか感じられない種類の刺激が伴っていた。

前半はアタランタの試合だった。ボローニャが強みに対して真っ向からぶつかることで、個々の縦パスに対する反応の速さと当たりの強さが活きる展開に持ち込んだ。その前提としてのサイド封鎖が前半は奏功したところ、後半はむしろそのサイドでのボローニャの振る舞い方の変化により大勢が動いた。前半にそうされたように、アタランタが原則通りに振る舞おうとすればするほど傷口が広がる状態を意図的に、組織で造り上げた。そして、いざ「安全第一」のモードに切り替わってからの両陣営の原理原則の徹底ぶりには〜ステレオタイプが大いに混ざるので失礼かもしれないが〜「イタリアらしさ」の真髄を見た思いである。これ以上ない眼福だった。

この前日、筆者はトリノ-フィオレンティーナの一戦も観戦していた。セリエAファンならとうに周知のように、トリノの監督はアタランタのガスペリーニ監督の直弟子にあたるクロアチア人、イヴァン・ユリッチである。高い位置でのボール奪取に拘泥しないというニュアンスの違いはあるものの、非保持時の5バックとマン・オリエンテッドな原則運営はまさにガスペリーニのやり方そのもの。ただ、トリノはこの試合では前半途中に退場者を出してしまったことで、守備のやり方を微修正する必要に迫られた。そして、ボローニャの選手たちがそうしていたように、ファウルをしないように細心の注意を払いながら長い時間をやり過ごした。結果、0−0だったにもかかわらず、試合後の本拠地スタディオ・オリンピコ・グランデ・トリノは勝ったような雰囲気に包まれていたのだった(主審に対してだけは、"Bast●●●o di Me●●a!!!!!"と酷い暴言を浴びせる人多数だったが)。

興味深かったのはそのやり方だ。当然、一人一殺の関係は維持できない。ところがどっこい、5バックでPAの幅をカバーしながら中央では各人が手近にいる個々の敵選手を相手としつつ、ボールがサイドに展開された場合には陣形全体を横スライドさせて対応するという、スペース・オリエンテッドなやり方も交える複雑な運用を彼らはキメてみせた。もちろん、中央ではマン〜の原則が適用されるから、トリノの選手の行動は、シュートコース封鎖ではなくまず自分が担当する「人」からのボール奪取になる。そして、その手段がインターセプトであることが徹底されていた。ボールでなく人に対してアクションしてしまって、それをファウルと判定されることを徹底的に忌避しているように見えた。筆者が大いに感じ入ったのはこの点だ。「だって『マンツーマン』だもん」とでも言いたげに、何も悪びれることなく後方からあからさまに敵選手に蹴りを入れる選手を見慣れていただけに。そしてこのアタランタ-ボローニャ戦でも、そういう印象を事前には持っていなかったボローニャから、トリノから嗅いだのと同じ匂いを、望外に嗅ぎ取った。

考えてみれば、「マンツーマンディフェンス」も「ゾーンディフェンス」も、個々の選手が立つ位置を決めるにあたって、第一に優先される要素である「ボールの位置」の、次に優先する要素が何か、という違いがあるだけで、運用する目的は同じなのだ。いかに効率的に、敵を困らせボールを奪うか、またはボールを奪う端緒となるミスを誘発するか。肝心かなめのボールのある局面で、ボールを奪うためにできることは、ファウル覚悟の蛮勇を除けば限られている。相手との遠近感を自分なりに適度に保って、相手の足元からわずかに離れたボールを突くこと、ボールの落下点を少しでも予測して先にその位置を占有することだ。彼らは「対人」守備をしない。徹頭徹尾「対ボール」守備をする。テレビから得た情報で、なんとなく記憶し、現実に目で見たそれらは、非常に大きな学びを与えてくれた。

ベルガモからミラノ中央駅に帰る電車の車内はガラガラで、今になって思い起こすと、もし暴漢が現れたらひとたまりもない状態だった。15分近い乗り換えのあった駅は人気もなく、車で連れ去るのは朝飯前のような環境だったろう。

しかし筆者は、上記の感慨と、旅での全ミッションを終えた安堵と積み重なった疲労とで、ただただ惚けていた。カタカタと揺れる車内は椅子の大きさもあって快適そのもの、10日間お疲れさん、と言われている気分だった。夜のミラノ中央駅は空気が不穏、ということは様々な媒体で語られているが、日曜日の夜はさすがに悪人も息を潜めていたのか、静謐な空気だった。もう数時間もすれば、ここには再度大きな喧騒が帰ってくる。何世紀も続く歴史の中で、淡々と繰り返されてきたローカルの人々の営みのサイクルだ。他所から来てその一部、歯車になっていることにもまた、ちょっとした喜びがあった。静かに噛み締める、旅の楽しみの一つである。

…そして、帰国して少しの時間が経った今、私の頭の中には、カルチョの深淵のより深いところ、例えばセリエAではなくBやC、さらには育成年代で行われている試合などを通して、彼らの上記した能力がどのように育まれるのか、を探りたいという強烈な欲求が渦巻いている。

彼らが参照しているマニュアル、あるいは教科書。バックグラウンドにあるものを体感してみたい。その国のサッカーのあり方は、草の根で営まれているサッカーの中にこそ、顕著に、明確に顕れるものだ。雪に閉ざされたザクセン州の中都市で見た肉弾戦の応酬と旧東独地域クラブのファンたちの醸し出すカオス、ウェスト・ミッドランズ州で見た目まぐるしい、しかしよくよく見ると正確さを伴わない見かけ上のスピード感、ビルバオの隣町で見た戦術面で「相手を見る」ことの的確さがもたらす可変性とその迅速さ。選手のクオリティこそ相対的に低くても、大枠で共通するその国ならではのサッカーの理解のされ方、というものがある。イタリアにおけるそれを目撃しに行きたい。どこそこのファンとして、そのどこそこの勝敗に一喜一憂するあり方を完全に捨てたわけではないし、捨てることはおそらくはないのだろうが、今は、サッカーそのものへの知的欲求が大きく上回っているのを実感している。

改めて、サッカーという競技が、ワールドワイドに行われているがゆえに、その環境ごとで様々に解釈され、実践され、発展しているという当たり前の事実を、実感することができた。スーパーで売られているサンドウィッチに、チーズが入っている可能性を想定してどうしても手をつけられず、バールでは甘いパンしか売られてないことに辟易してしまったため、思っていたようには楽しめなかった(これがあったため、帰国直後は「イタリアは一度でいい」と思っていた)食へのリベンジも含め、イタリアにまた挑戦してみたい気がしている。次に行くのは北か南か、あるいはオーストリアとの国境地帯か、もっとぶっ飛んでどこかの島か。フェリーでクロアチアやアルバニアとも行き来しようか。円の価値はどんどん下がっていくが、妄想だけならタダだろう。次にいつ、訪れるかわからない好機のことを妄想しながら、このテキストを閉じることにする。

Grazie, Italia!!!!